Il luogo è suggestivo e insolito. In un cantiere abbandonato di Carini, un tempo scelto dai nobili palermitani per la villeggiatura, è il profumo inconfondibile delle arance siciliane a creare l’atmosfera giusta e ad accompagnare l’incontro, che è ricordo dolente, rievocazione, riflessione. La tragedia, nel suo impeto, è lontana.

Dal mondo dell’al di là, sono richiamate qui le anime dei giudici Falcone e Borsellino, con le loro mogli, e c’è pure il pentito di mafia Tommaso Buscetta. Un espediente letterario “leggero” per entrare con delicatezza e rispetto nelle loro vite, e in una delle fasi più cruciali della lotta alla mafia in Italia.

La vita pubblica e quella privata si mescolano nello spettacolo “Nel tempo che ci resta” messo in scena a maggio in vari teatri romagnoli dall’autore argentino César Brie.

Ricorre quest’anno il trentennale delle stragi di Capaci (23 giugno ’92) e via d’Amelio (19 luglio ’92): la cronaca, sedimentata nel tempo trascorso, diventa poesia, è ora raccontata in forme diverse dagli atti di inchiesta, i saggi, le testimonianze dirette. La tragedia si trasforma in elegia, in epica.

Opere artistiche a sfondo storico sono sempre esistite. Ma certo fa effetto vedere così tanti lavori teatrali, spettacoli, opere e balletti, dedicati alle stragi in cui trovarono la morte Falcone e Borsellino, con Francesca Morvillo e gli uomini delle scorte; ferite che, nonostante il tempo, mostrano ancora tracce nel tessuto sociale e sul corpo della giustizia italiana. Proprio per questo, l’intento non è affatto retorico o commemorativo. Prevale uno scopo diverso.

La regista Emanuela Giordano, a cui si deve la ricerca di una sinergia tra l’opera e il balletto nello spettacolo “L’eredità dei giusti” in giro per l’Italia (da Torino a Milano a Palermo), ammonisce che Falcone e Borsellino devono diventare «uno stimolo costante per non arrenderci a tutto quello che degrada e umilia il nostro bellissimo Paese». La lingua prescelta per farlo è quella della musica, del canto e delle parole recitate, per scavare nella memoria e rivelare lo sgomento provato di fronte all’attacco sanguinoso allo Stato.

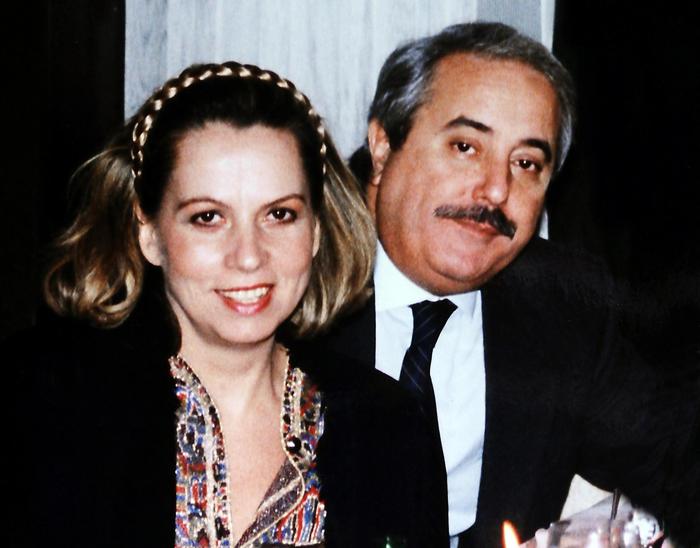

Su un muro di Vietri di Potenza è stata riprodotta la celebre immagine che raffigura i due magistrati sorridenti mentre si scambiano qualche parola, scattata dal fotografo Tony Gentile. L’opera è stata realizzata dall’artista di strada Antonino Perrotta nell’ambito del progetto “I muri della legalità” del festival itinerante d’arte urbana “Osa Around”. Quell’immagine ha un valore simbolico inestimabile, è memoria della reazione ferma ma anche serena alle logiche mafiose.

Il suo trasformarsi in altro, diventare parte di un edificio di strada, non è solo rigenerazione dell’arte pubblica contemporanea, valorizzazione di un luogo. Apre un dialogo tra la storia e l’architettura, getta un ponte tra le vicende tragiche degli uomini di un paese in guerra e le sorti di un territorio, suggerisce uno sforzo collettivo per la rinascita. Suona già dal titolo “Siamo vivi” l’auspicio e l’ammonimento per il futuro.

Luciano Violante ha scritto un testo teatrale dedicato alla controversa figura mitologica di Medea, in scena in un luogo iconico come la Chiesa di San Domenico a Palermo dove riposano le spoglie di Falcone. Un tempio è la scenografia ideale per ricordare quello che le persone morte sono state da vive e ciò che hanno fatto per il loro Paese, dove poter ascoltare meglio parole così antiche che oggi hanno la tessitura musicale del Requiem di Verdi, molto amato proprio dal magistrato.

Singolare è la scelta di questo mito per rendere omaggio a chi ha perso la vita nella lotta alla mafia. Personaggio complesso e senza tempo, colpevole del più efferato delitto, l’uccisione dei figli, non va dimenticato – sembra voler dire Violante – che lo fece per sottrarre costoro ad un destino peggiore, la schiavitù del padre Giasone.

Nella riscrittura, è anche madre dolorosa e pentita, dopo aver promesso inutilmente d’essere «nella quiete, una leonessa»; nei giorni della guerra, «un serpente piumato per stritolare i nemici». Con un balzo nel vuoto, il personaggio euripideo è ricollegato audacemente alle stragi di mafia: testimone in fuga, straniera in patria, nella sua lotta contro la schiavitù è emblema del riscatto di tutte le vittime del male, anche degli assassinati di mafia.

Giovanni Falcone è anche protagonista di un’opera lirica in scena a Trento, “Falcone, il tempo sospeso del volo” di Nicola Sani. Libretto e partitura ripercorrono con strumenti musicali, cantanti, attori, e un coro femminile, la vicenda umana e professionale del magistrato. Il lavoro muove da un’idea di Falcone come «eroe verdiano, un eroe vicino agli ultimi, con una grande intensità etica». Ma il risultato, non solo sonoro per gli strumenti e il coro, è molto “sinfonico”.

L’opera dà voce al singolo e alla collettività, rappresentata emblematicamente dalla figura di Francesca Morvillo, che è cantante e coro fuori scena, espressione della società, della condivisione dei valori offesi. Siamo tutti presenti su quel palco, a impersonare il bisogno di giustizia. Lo spazio del teatro si trasforma, esplode in un atto di compartecipazione civile.

La trama di tanti lavori riflette una preoccupazione costante. Mantenere vivo il ricordo di due figure esemplari nella lotta secolare alla mafia, tramandarlo alle nuove generazioni, fare in modo che non si disperda l’insegnamento.

L’importanza di sviluppare tra i giovani il senso della legalità e il valore dell’impegno per la giustizia era segnalato da Paolo Borsellino nel profetico discorso tenuto il 25 giugno 1992 nella biblioteca di Palermo in ricordo dell’amico Giovanni: «il primo problema da risolvere nella nostra bellissima e disgraziata terra» è la necessità di «un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e della complicità».

Un invito raccolto dal teatro marionettistico siciliano di Palermo, sotto la guida del “maniante” Angelo Sicilia, che ha deciso di mettere in scena, per i ragazzi della scuola primaria, addirittura un’opera dei pupi in versione antimafia. L’impegno di passare la storia dei due eroi ai più giovani spettatori è sviluppato con il linguaggio semplice ed immediato dei pupi di tradizione siciliana, trova nuova espressione, adatta al momento e agli ascoltatori.

Il conteggio inesorabile degli anni – sono trenta dunque da quel tragico giugno 1992 – ci mette di fronte alla durezza di una constatazione. Siamo qui a ricordare la tragedia, ma molti allora non c’erano, o erano troppo giovani. Il ricordo è inesistente o è messo a dura prova.

Come, allora, quella storia rimane parte essenziale della memoria collettiva? Soprattutto, come può accadere che il ricordo abbia il senso etimologico della parola, che è “rimettere nel cuore” una vicenda così importante per la convivenza civile?

La storia, oltre i suoi propri mezzi che continuano ad operare, sembra ora affidarsi all’ampio bagaglio delle arti, che di per sé ha un carattere “anfibio”. Offre ampiezza di strumenti, varietà di soluzioni, contaminazioni tra discipline differenti ed esiti innovativi. Riesce a parlare alle persone, restituendo loro qualcosa di familiare, di non separato.

Il dolore di quei giorni si redime, alleggerisce la sua pesantezza, genera risorse. L’angoscia provata quando il Paese vedeva cadere gli uomini migliori diventa poesia e canto. Immagini nuove, parole mai sentite, evocazioni e suggestioni sono il modo attuale attraverso cui si materializza l’idea del teatro come vita nuova.

Si può tornare a percepire ciò che il tempo rischia di far diventare invisibile. Nulla di quanto è importante infatti può rimanere invisibile e perdersi nel tempo. Rimane un mondo necessario, che cerca nuove possibilità per essere scoperto e valorizzato. L’eredità dei giusti trova sempre la sua strada per affermarsi. È ingombrante, complicata, ammonisce e insieme consola.

Costringe a sapere che contro l’ingiustizia si può sempre dire di no, si può lottare e vincere. Anche se il costo è molto alto. Per questo, ogni volta che ricordiamo quei giusti, è come provare una scossa. Non giratevi dall’altra parte. Non abbassate lo sguardo.