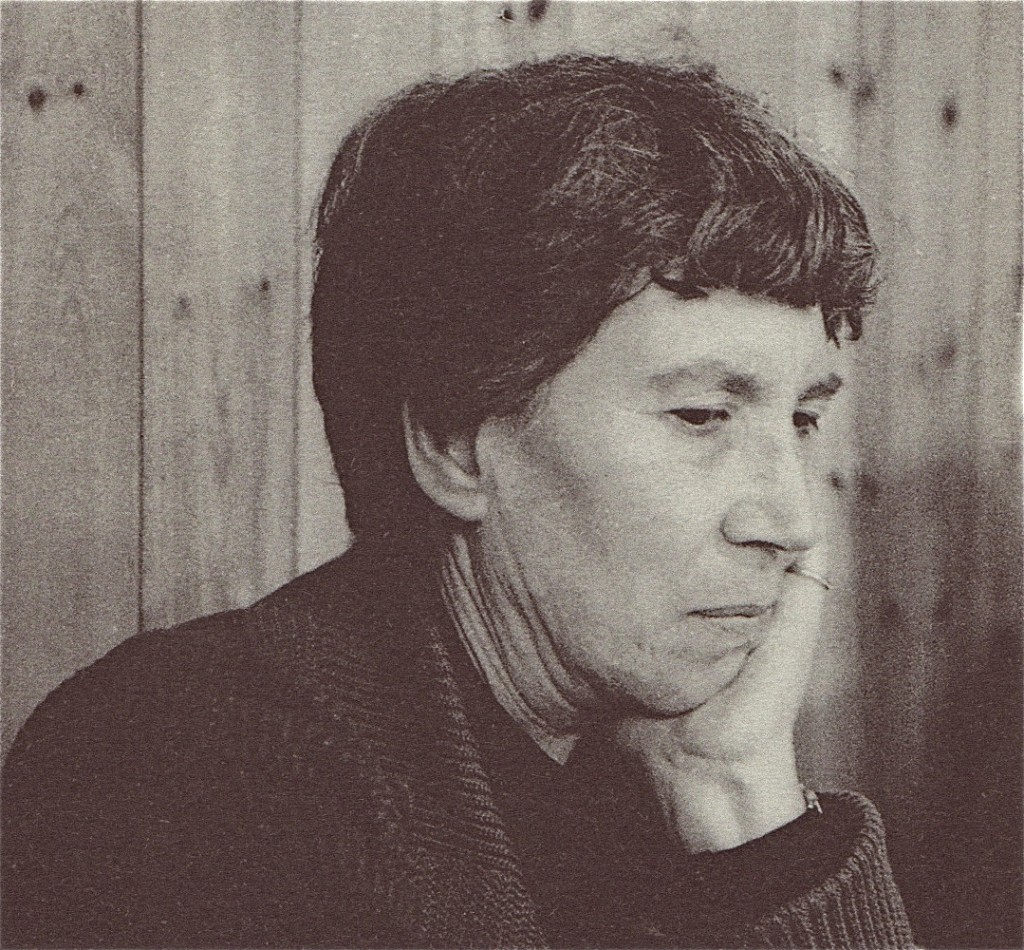

![]() Perché una storia diventi letteratura ci vogliono tempo e parole: il tempo che la sedimenti sulla pagina e le parole con cui l’autore la trasmette. Accade poi che, che per merito di un traduttore, le parole cambino lingua e la storia divaghi in tutto il mondo. È un po’ quello che è successo a Natalia Ginzburg – scrittrice, intellettuale, traduttrice, funzionario editoriale – con il suo libro Lessico famigliare, pubblicato per la prima volta nel 1963 e appena ritradotto in inglese da Jenny McPhee (Family Lexicon, New York Review of Books Classics ). Per celebrare la pubblicazione, il Center for Applied Liberal Arts della New York University ha organizzato l’incontro Translation, Women and Italian Literature: The Life and Work of Natalia Ginzburg, ospitato venerdì 28 aprile dalla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University davanti a un folto pubblico, che ha riempito l’auditorium e costretto a trasmettere la diretta streaming anche nella biblioteca del piano superiore. D’altronde, le relatrici erano notevoli: moderate dalla professoressa Ruth Ben-Ghiat, docente di History e Italian Studies a NYU, hanno dialogato Jenny McPhee della NYUSPS; Jhumpa Lahiri, scrittrice, traduttrice e docente a Princeton; Ann Goldstein, traduttrice tra gli altri di Primo Levi e Elena Ferrante ; Giovanna Calvino, figlia di Italo; Lynne Sharon Schwartz, scrittrice e traduttrice di alcuni saggi di Natalia Ginzburg. Come ciliegina sulla torta, dall’Italia è giunta a sorpresa anche Alessandra Ginzburg, figlia di Natalia.

Perché una storia diventi letteratura ci vogliono tempo e parole: il tempo che la sedimenti sulla pagina e le parole con cui l’autore la trasmette. Accade poi che, che per merito di un traduttore, le parole cambino lingua e la storia divaghi in tutto il mondo. È un po’ quello che è successo a Natalia Ginzburg – scrittrice, intellettuale, traduttrice, funzionario editoriale – con il suo libro Lessico famigliare, pubblicato per la prima volta nel 1963 e appena ritradotto in inglese da Jenny McPhee (Family Lexicon, New York Review of Books Classics ). Per celebrare la pubblicazione, il Center for Applied Liberal Arts della New York University ha organizzato l’incontro Translation, Women and Italian Literature: The Life and Work of Natalia Ginzburg, ospitato venerdì 28 aprile dalla Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University davanti a un folto pubblico, che ha riempito l’auditorium e costretto a trasmettere la diretta streaming anche nella biblioteca del piano superiore. D’altronde, le relatrici erano notevoli: moderate dalla professoressa Ruth Ben-Ghiat, docente di History e Italian Studies a NYU, hanno dialogato Jenny McPhee della NYUSPS; Jhumpa Lahiri, scrittrice, traduttrice e docente a Princeton; Ann Goldstein, traduttrice tra gli altri di Primo Levi e Elena Ferrante ; Giovanna Calvino, figlia di Italo; Lynne Sharon Schwartz, scrittrice e traduttrice di alcuni saggi di Natalia Ginzburg. Come ciliegina sulla torta, dall’Italia è giunta a sorpresa anche Alessandra Ginzburg, figlia di Natalia.

La nuova traduzione, appena pubblicata, ha una storia singolare perché – confessa Jenny McPhee – “l’avevo completata nel 2013, ma per la pubblicazione abbiamo dovuto attendere quattro anni”. Fatto questo, aggiunge Ruth Ben Ghiat, che ha fatto coincidere il lavoro di una donna ebrea e antifascista e l’amministrazione del presidente più sessista e autoritario della storia degli Stati Uniti. McPhee, parlando da traduttrice, confessa invece che a “rivederlo dopo anni il libro mi è sembrato nuovo”. E ricorda le maggiori difficoltà nella traduzione, come le “scelte deliberate” dell’autrice di ritrarre il padre “che chiamava i suoi figli negri”: una parola gergale, nel contesto del libro, ma come tradurla in un contesto linguistico che la sovraccarica di precise valenze come quello americano? “Prima di me c’è chi ha usato yahoos”, prosegue, “o chi lo ha mantenuto tra virgolette, lasciandolo in italiano”.

Scegliere le parole giuste fa parte del mestiere del traduttore, che deve sapere rendere lo spirito del testo e dell’autore: quando, invece, si sente l’esigenza di una nuova traduzione e perché?, chiede Ben-Ghiat. Secondo Ann Goldstein, “perché invecchiando il lessico si rivela sorpassato, o mostra poca accuratezza”. Giovanna Calvino accenna invece alla nuova traduzione de Il barone rampante perché la precedente “suonava un po’ troppo British, mentre quella nuova presenta opera e autore in modo più fresco”, aggiungendo però che è fondamentale – più che confrontare diverse traduzioni – paragonare sempre traduzione e testo originale. Alessandra Ginzburg invece ha apprezzato la nuova traduzione del Lessico perché “rende bene il ritmo di un libro che conosco a memoria”. Lynne Sharon Shwartz ha poi ricordato di quando, in Italia col marito, si innamorò delle Piccole virtù, altro libro di Natalia, e di come tradusse la sua novella Famiglia perché “convinta che solo io ne avevo capito la voce reale, e dunque solo io l’avrei potuta riprodurre: che è un po’ la mania di ogni traduttore”.

Jhumpa Lahiri ha allargato il discorso della traduzione collegandolo a quello dell’identità, due tematiche che per lei si fondono da sempre: “Sono nata a cavallo tra contesti linguistici diversi, nasco traduttrice”. L’arte della traduzione è parte della sua vita ma è anche “la forma più intima di leggere un autore”: per lei, tradurre Domenico Starnone è stata un’operazione chirurgica, con la quale ha “dissezionato il libro fino a scoprirne i meccanismi interiori” e che l’ha aiutata a capire “come io, da scrittrice, tratto certi aspetti”. Se Pavese scriveva che “tradurre insegna come non si deve scrivere”, i benefici della traduzione per le relatrici sono diversi: tradurre ha insegnato a McPhee “a conoscere l’inglese e le sue potenzialità” e per questo, secondo Goldstein, richiede di studiare per conoscere la propria lingua, mentre Sharon Shwartz rimarca l’importanza di entrambe le lingue, di partenza e arrivo.

Alessandra Ginzburg ha invece ricordato di quando, al confino, la madre traduceva Proust con un pessimo dizionario di francese, il Ghiotti, e il marito Leone le consigliava di controllare ogni parola, anche la più banale: il risultato fu una traduzione comunque bella, e anni dopo – recensendo Lessico famigliare – Giacomo Debenedetti notò come in Proust Natalia aveva usato certe espressioni che sarebbero tornate nel Lessico. Per Natalia, ha ricordato la figlia, “il traduttore doveva essere servitore del testo”: ed è proprio questo che ha notato Lahiri rileggendo Lessico famigliare, che l’ha aiutata a comprendere “la posizione del narratore dentro il testo”. Il libro è infatti un anti-memoir, e Natalia ha la capacità di “mantenere un’assenza totale pur parlando sempre in prima persona e dando giudizi personali”. Questo era un tratto tipico di lei, aggiunge la figlia: “Nella sua scrittura mancano espressioni in prima persona perché difficilmente lei parlava di sé, ma anzi nascondeva i propri sentimenti facendoli emergere fra le righe. Come quando, ricordando la partenza del marito per Roma, dove sarebbe stato ucciso, usò l’espressione ‘Leone è andato via’, che era un modo di dire famigliare ma che nascondeva anche tanto patimento”. E proprio questa contraddizione, tra presenza e assenza, definisce il ruolo del narratore, che solo in questo modo – prosegue Lahiri – “può ricreare l’armonia tra due lingue collegando autore e lettore straniero e scavalcando la barriera temporale tra l’opera originale e la sua traduzione”. Concorda con lei Calvino, per cui “un grande traduttore annulla il suo ego”, e Goldstein, che cerca di non essere presente quando traduce, mentre McPhee paragona la traduzione a una lumaca, che “procede lenta aderendo appieno a ciò su cui si fonda”.

Tradurre è un’operazione vitale per l’essere umano: aiuta a comprendersi reciprocamente veicolando idee da una lingua all’altra. È un’operazione inoltre sempre attuale, perché ogni traduzione ravviva non solo quella precedente ma il libro stesso. Le traduzioni ci aiutano a non dimenticare autori fondamentali come Natalia Ginzburg, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, che rimase sempre – ricorda McPhee – “a joyful writer” nonostante la guerra e le sue tragedie personali.