Tra le città americane, San Francisco è certamente in lizza per lo scettro di capitale dei foodie d’oltreoceano. Tutto in questa città parla di cibo. E non cibo qualunque, ma cibo gourmet, sostenibile, biologico, locale. Frisco, così la chiamano gli americani, è la destinazione dove andare per un viaggio all’insegna della gola. E così il Fancy Food da queste parti è una cosa seria. Sebbene più piccolo del suo gemello newyorchese, l’appuntamento gastronomico organizzato da oltre sessant’anni dalla Specialty Food Association, richiama aziende da tutto il mondo. E, anche sulla West Coast, l’Italia fa la sua parte.

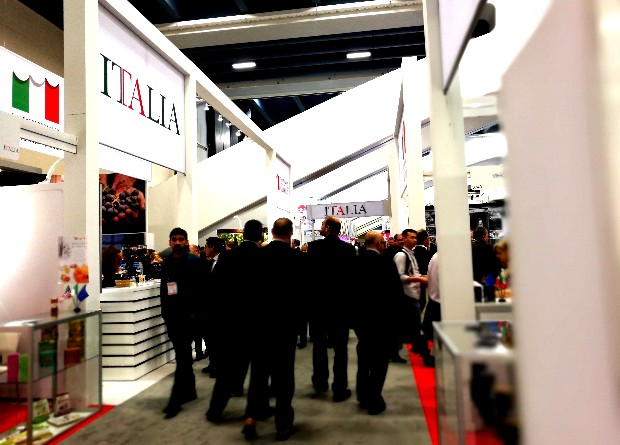

Sistema Italia

A inaugurare il padiglione Italia del Winter Fancy Food, a fine gennaio, c’era il console italiano a San Francisco, Lorenzo Ortona. “Sono convinto — ha detto il console a La Voce — che gli Stati Uniti e la California in particolare abbiano compreso i vantaggi della dieta mediterranea. Il fatto che il Fancy Food si svolge qui a San Francisco è quindi una grande opportunità per l’Italia di poter dimostrare quello che abbiamo, prodotti di alta qualità cui questo mercato è molto recettivo. Spero che i nostri produttori comprendano questa opportunità, perché possiamo crescere ancora di più”.

Il grosso delle aziende italiane in fiera era riunito sotto il cappello dell’Italian Trade Agency. Il direttore dell’ufficio di New York, che ha il mandato per il food, Maurizio Forte, parlando con La Voce di New York, ha evidenziato come l’appuntamento di San Francisco consente agli espositori un rapporto più ravvicinato con i buyer. “San Francisco è un’area con meno competizione rispetto a New York e quindi fare business qui paga. Inoltre, per offrire ai nostri produttori maggiori opportunità, abbiamo invitato in fiera buyer da altre parti degli Stati Uniti, dal Texas, al Michigan. Passiamo tre giorni insieme a San Francisco e abbiamo modo di raccontare loro le nostre aziende: prima di venire in fiera, abbiamo chiesto loro di darci una lista di 20 aziende cui erano interessati e che volevano incontrare. Si tratta di buyer che già lavorano con l’Italia, alcuni sono operatori di catene con cui vorremmo iniziare a lavorare. Abbiamo anche chiesto agli altri uffici ICE sul territorio americano di aiutarci a individuare operatori interessanti nelle loro aree”.

Per l’export italiano negli USA il food è strategico, nonostante il 2016 non sia stato un anno entusiasmante. “Le importazioni di food dall’Italia agli USA nel 2016 sono cresciute del 2.4 per cento — ha spiegato ancora Forte — Ma erano cresciute del 10 per cento del 2014 e del 21 per cento nel 2015, quindi è normale che dopo una crescita del genere ci si assesti. Il 2016 è stato un anno in cui abbiamo consolidato i risultati degli anni precedenti, in uno scenario in cui comunque le importazioni degli Stati Uniti si sono contratte in generale: l’import nel settore food è cresciuto appena dell’1 per cento nello scorso anno. L’Italia, con una crescita del più 1.8 per cento delle esportazioni totali verso gli USA, è comunque il terzo paese importatore dopo Francia e India”.

Per il 2017 l’Italian Trade Agency è ottimista e non si aspetta sorprese dalla presidenza Trump. “Certo, il protezionismo preoccupa sempre: è l’esatto contrario del lavoro che noi facciamo. Ma, se ci dovessero essere delle misure protezionistiche, ci auguriamo e crediamo che i prodotti italiani non siano in cima alla lista. Semmai la preoccupazione è su eventuali fenomeni psicologici conseguenti al protezionismo, che possono portare a delle forme di sostituzione di cui poi è difficile liberarsi. Tuttavia, ripeto, non credo che i tipi di prodotti che importiamo negli USA siano percepiti come una minaccia per il mercato interno”.

Il padiglione italiano, il più grande tra quelli nazionali al Winter Fancy Food, riuniva 62 aziende ed era coordinato, come ogni anno, dalla Universal Marketing. Il presidente, Donato Cinelli, ci ha spiegato: “Rispetto al Fancy Food di New York, dove abbiamo più di 300 aziende nel padiglione italiano, questa fiera è molto più piccola. La presenza italiana è anche limitata dallo spazio che abbiamo a disposizione, altrimenti avremmo certamente più aziende. Questa dimensione però è anche un vantaggio, intanto perché gli espositori riescono ad avere un rapporto più diretto con i visitatori e poi anche perché crea una sorta di selezione naturale: le aziende italiane presenti qui a San Francisco sono tutte aziende di un certo livello, con prodotti di alta qualità. E hanno ancora possibilità di crescita”.

Grandi classici

Tra gli stand del padiglione Italia c’erano tutti i grandi classici della cucina nostrana, dalla pasta all’olio, fino al caffè e ai formaggi.

Abbiamo saltato l’antipasto e, cominciando dal primo, abbiamo fatto una chiacchierata con Tony e Anthony Di Rado che negli USA, con la ADR Food, rappresentano, tra gli altri, la pasta Cocco, di Fara San Martino, in Abruzzo. Anche loro di origini abruzzesi, i Di Rado sono padre e figlio e il primo lavora con i pastifici di Fara San Martino da tutta la vita e con Cocco da più di vent’anni. Ne parla con il coinvolgimento di uno di famiglia: “Giuseppe Cocco andò a recuperare vecchi macchinari per la produzione della pasta che non si fanno più. E quelle macchine, che fanno una pasta particolare, sono ancora utilizzate oggi. È un processo lento che produce una pasta di altissima qualità”.

I Di Rado hanno seguito tutto il percorso di questo prodotto per intenditori. “Come anche in Italia — ci ha spiegato Anthony Di Rado — non puntiamo troppo sulla grande distribuzione ma più sui negozi di specialità alimentari. Lavoriamo anche molto con i ristoranti perché lo chef riconosce subito la qualità del prodotto: la pasta parla per se stessa”. Nonostante il marchio Cocco abbia iniziato fin dalla sua creazione a guardare al mercato americano, secondo i Di Rado c’è ancora molto da fare per “educare” il consumatore medio americano ai prodotti italiani di qualità.

Di recente la famiglia Cocco si è lanciata in un nuovo business, quello del caffè, con il marchio Officina 5. “Uno dei due fratelli Cocco un giorno ha deciso che gli interessava il caffè: si è messo a studiare e a cercare i prodotti migliori, perché i Cocco, quando fanno qualcosa, lo fanno di alta qualità”. E anche in questa nuova avventura padre e figlio Di Rado fanno da apripista in America e stanno cominciando a far conoscere questo nuovo caffè da questo lato dell’Atlantico.

Il caffè è invece da sempre, o almeno dal 1922, il business della famiglia Pellini, di Verona. Il marchio è oggi il quarto caffè sugli scaffali italiani e negli ultimi cinque anni è cresciuto molto anche in Europa. Ora si affaccia sul mercato USA con entusiasmo ma anche con le dovute attenzioni. “Siamo in fase di analisi di mercato — ci ha detto Giacomo Cinelli, export manager dell’azienda — e stiamo cercando le strategie migliori per i nostri prodotti. Il nostro è un posizionamento premium, di fascia alta, e stiamo studiando anche un packaging ad hoc per il mercato americano. Abbiamo un brand forte e la qualità è eccellente, quindi siamo sicuri che ci siano tutti gli elementi per conquistare uno spazio su questo mercato”. Ci aspettiamo di trovarli presto nei negozi della East e West Coast.

La Toscana è pronta

I prodotti che fanno grande il made in Italy li conosciamo tutti, ma, accanto ai grandi classici, al Winter Fancy Food la nostra gastronomia era rappresentata anche da aziende che, pur muovendosi nel solco della tradizione, si avvicinano a questo mercato con nuove, coraggiose, idee. È il caso di Mi Garba, azienda di Prato che propone, con un packaging giovane e accattivante, le autentiche ricette della cucina toscana in versione pronta da riscaldare e mangiare. Quando ha deciso di entrare nel mercato americano, l’azienda, che in Italia nasce nel 1985 come Gastronomia Toscana per poi creare la linea di prodotti pronti a fine anni Novanta, ha fatto le cose sul serio. La famiglia Tempestini ha infatti creato un marchio apposito per gli USA, ha deciso di gestire in proprio importazione, distribuzione e commerciale, e ha aperto una sede logistica a Staten Island e un wine bar nel pieno centro di Manhattan, a Union Square. “Questa è un po’ la nostra croce e delizia — ci ha detto Emanuele Tempestini al Fancy Food — Il fatto di aver voluto fare tutto da noi. È croce perché non riusciamo ad essere costantemente presenti sul territorio, è delizia perché il rapporto con l’acquirente è immediato e riusciamo a spiegare bene i nostri prodotti”.

Cruciale per l’immagine dell’azienda è proprio il wine bar newyorchese che è, sì, una vetrina dei prodotti Mi Garba, ma anche molto di più: l’atmosfera è giovane e adatta alla zone, l’intero arredamento del locale viene dalla Toscana, la carta dei vini è categoricamente made in Tuscany e la selezione è accuratissima. Chianti e Rossi di Montalcino, accompagnano gli stessi piatti che l’azienda vende in confezione. Ma soprattutto il wine bar è un modo per conoscere e interpretare i gusti di un pubblico che per l’azienda è ancora nuovo: “Nel wine bar ascoltiamo i nostri clienti e abbiamo l’opportunità di raccontare che quello che oggi vendiamo in busta è stato fatto otto giorni fa in Toscana. Sono tutti stupiti dal fatto che siano prodotti pronti. Noi rimaniamo fedeli alle nostre ricette, ma allo stesso tempo accogliamo volentieri i suggerimenti che possono venire dal mercato americano, senza tradire le origini”. Mi Garba sta entrando nella grande distribuzione americana ed è già presente sulla East Coast, nell’area di Chicago e in Texas, dove gli amanti della cucina toscana possono gustare a casa propria un risotto, una zuppa d’orzo o una ribollita, come quelli fatti dalla nonna, anche se la nonna è rimasta in Italia.

La sfida dell’olio

Se sulla ribollita è difficile che qualcuno possa far concorrenza a dei toscani, ci sono prodotti italiani che in California devono confrontarsi con un mercato interno fortemente competitivo. Parliamo in particolare dell’olio che negli ultimi anni ha visto una forte e aggressiva crescita del prodotto made in California. Ma gli italiani non temono la concorrenza e hanno ormai una presenza storica da questa parte dell’oceano.

Nel 2017 la Filippo Berio festeggia i 150 anni del marchio e negli USA è leader con il 14 per cento del mercato dell’olio. Marco de Ceglie, chief executive officer dell’azienda, ha le idee chiare quando si tratta di competizione col prodotto locale: “Sono dell’idea che non dobbiamo essere antagonisti ma lavorare insieme per far crescere il mercato. Negli USA il consumo pro capite di olio d’oliva è ancora bassissimo e se crescesse ci sarebbero spazi per tutti. La California produce circa 14.000 tonnellate l’anno, mentre le importazioni di olio degli Stati Uniti ammontano a 300.000 tonnellate”.

E se la stampa americana ha spesso cercato di screditare l’olio italiano, per de Ceglie a parlare in difesa del nostro prodotto sono le stesse etichette e le regolamentazioni: “La maggior parte dei nostri oli sono dei blend, perché lavoriamo su un concetto di qualità che va oltre il concetto di origine: da qualsiasi origine ci possono essere oli eccezionali o scarsi, non è la geografia che fa la qualità ma le persone che fanno l’olio. Noi ci basiamo su un flavour profile che sappiamo essere gradito al consumatore e riusciamo a replicarlo di anno in anno proprio grazie al blend. Ma lavoriamo in estrema trasparenza e ovviamente non possiamo scrivere in etichetta che il prodotto è made in Italy, perché, nonostante gli oli vengano mixati nel nostro stabilimento in Italia, la legislazione doganale internazionale permette di dare l’origine di un prodotto se in quel paese esiste una ‘sostanziale trasformazione’. Nel caso dell’extravergine non è così: è un blend di oli extravergine e non si può dire che sia stato trasformato”.

Se oggi la presenza dell’olio italiano negli USA è talmente consolidata da costituire una “minaccia” per la produzione nazionale, lo si deve proprio al lavoro pioneristico di alcune coraggiose aziende che arrivarono su questo mercato quando la cucina italiana era ancora una realtà etnica. Tra queste aziende c’è Colavita, un marchio che ha costruito il suo business americano conservando un carattere genuinamente italiano. “L’azienda è stata fondata da mio nonno, in Molise — ha detto Paolo Colavita, vice president per la California e nuova generazione dell’azienda — e rimane ancora gestita dalla famiglia. Inizialmente era un sansificio, una realtà minuscola. Poi sono arrivati i figli, mio padre e mio zio. Mio padre ha iniziato negli anni ‘70 ad andare in giro con una valigetta per incontrare potenziali clienti, anche all’estero. Uno dei mercati che gli interessavano di più erano proprio gli Stati Uniti dove la dieta mediterranea al tempo era sconosciuta”.

A completare la storia è Colavita padre, Enrico, che ci ha raccontato: “Mio padre mi aveva mandato a studiare a Firenze ma voleva che tornassi a casa. La mia condizione fu che mi mandasse prima un po’ all’estero a studiare le lingue. Andai a Londra e così mi venne la voglia di iniziare a girare il mondo e proposi a mio padre di fare una linea di prodotti per l’estero. Al tempo venire in America con prodotti del settore alimentare era considerato quasi svilente, ti dicevano che il mercato era in Italia. Ma io non mi sono fatto convincere e in viaggio di nozze sono venuto in America e, tramite una cugina di mia moglie, ho conosciuto John Profaci. Ci siamo piaciuti e abbiamo iniziato a lavorare insieme e siamo rimasti insieme da allora”.

Oggi, dopo quarant’anni, Colavita è uno dei primi marchi in America e ha uno stabilimento a Edison, in New Jersey, che funge da magazzino e centro di distribuzione per tutto il territorio nazionale e dove c’è anche una linea di produzione per il food service. “Ora — riprende Paolo Colavita — stiamo aprendo uno stabilimento anche qui sulla West Coast dove faremo distribuzione e sposteremo la produzione di olio californiano che facciamo già, ma che ovviamente ci costa di più fare sulla costa est”.

La competizione con l’olio californiano è quindi ad armi pari: olive, territorio, standard e regolamentazioni sono le stesse. Ma anche sul prodotto importato i Colavita si battono contro la disinformazione: “Tutto è nato da un servizio del New York Times, ripreso, tra l’altro, da un servizio fatto in Italia. E da allora è un continuo di articoli che diffamano un’intera categoria. Noi siamo molto impegnati nella promozione dell’educazione su questi temi e nella nostra azienda tutto avviene in estrema trasparenza: in Italia abbiamo controlli quotidiani in dogana e l’Unione Europea è molto rigida sulle etichettature. Negli USA non è richiesto che venga indicata l’origine del prodotto ma noi la indichiamo. Visitiamo almeno una volta l’anno i nostri produttori nel mondo, ci mandano continuamente campioni che analizziamo prima di comprare il prodotto e, quando poi ci arriva l’olio, prima di fare i blend, lo analizziamo di nuovo per verificare che sia uguale ai campioni”.

Portofino in bottiglia

Colavita oggi è più che olio e l’azienda lavora anche come importatore di altri marchi, grandi e piccoli, diffondendo il made in Italy negli USA. Tra le new entries c’è un’azienda giovane e dinamica che propone bevande fatte di prodotti al cento per cento italiani e col profumo della riviera ligure. Si tratta di Niasca Portofino che, con un packaging accattivante e che ammicca alla tradizione, imbottiglia limonate, mandarinate e bitter, freschi, dissetanti e perfetti da mixare nei cocktail alcolici. L’azienda, che è già presente nei negozi Eataly, è stata fondata tre anni fa: “Abbiamo comprato dei terreni sopra Portofino — ci racconta Simona Mussini, una dei fondatori — e lì coltiviamo i prodotti che utilizziamo per le nostre bibite. Il brand Portofino è un ottimo strumento di marketing”.

Ricette italiche

Ma se per qualcuno il luogo è tutto, l’autenticità non è necessariamente questione geografica, ci sono i tanti prodotti che nascono dalla tradizione italiana pur essendo americani al cento per cento. Di questa categoria non fanno parte solo i tanti deprecabili esempi di prodotti Italian sounding, che l’italianità la sfruttano come specchietto per le allodole, ma prodotti che ci piace chiamare italici. Frutto dell’emigrazione, questi prodotti raccontano un’italianità più complessa di quella racchiusa nei confini geografici di un paese.

Un bell’esempio incontrato al Winter Fancy Food è quello di Fogliani, azienda californiana col cuore abruzzese e dal claim tutto italico: “Vivere, ridere, amare”. A gestire l’azienda sono Christian Fogliani e sua moglie Kristina che producono dolci secondo la ricetta di famiglia. Cavallo di battaglia di Fogliani sono le pizzelle che, per i non abruzzesi, sono dolci simili ai waffle belgi, onnipresenti da Pescara all’Aquila, tanto che ogni casa ha uno stampo con le iniziali di famiglia. “Mio nonno arrivò negli Stati Uniti nel 1904 dall’Abruzzo e avviò prima un pastificio e poi un biscottificio. Io facevo l’avvocato finché un giorno, un paio d’anni fa, ho deciso che volevo fare qualcosa che fosse più significativo per me e ho deciso di tornare ai biscotti. Le pizzelle però sono un’idea tutta nostra che abbiamo recuperato da una ricetta di mia nonna. La cosa più emozionante è che tanta gente si ricorda che la nonna o la zia faceva questi biscotti”. Gli italiani emigrano, le generazioni passano, ma le ricette restano.