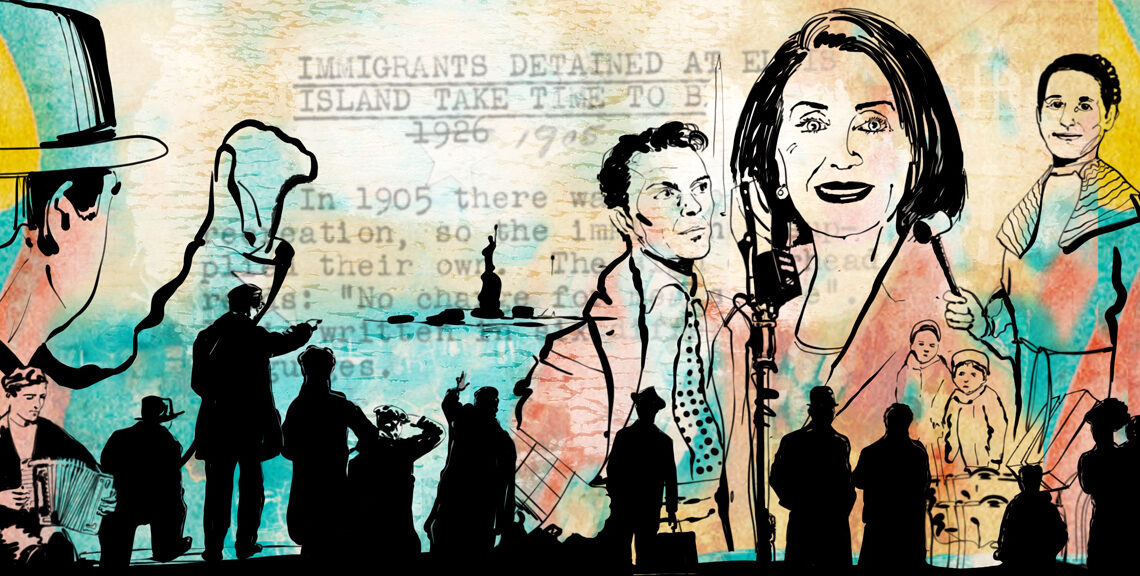

Il primo maggio, per il programma della NYU Casa Italiana Zerilli Marimò “Tutti a casa” abbiamo intervistato gli storici William J. Connell (Andrew Carnegie Fellow and La Motta Endowed Chair in Italian Studies, della Seton Hall University) e Stanislao Pugliese (Professore di Storia e Queensboro UNICO Distinguished Professor of Italian and Italian American Studies, della Hofstra University). Potete vedere quella intervista nel video più in giù, con una introduzione del Professore Stefano Albertini. E’ stata condotta in italiano ed è stata motivata dalla pubblicazione in Italia del libro Storia degli Italoamericani, Le Monnier, 2019 (The Routledge History of Italian Americans)

Qui presentiamo una versione più comprensiva della stessa intervista, sia in inglese che in italiano. In essa, i due curatori del volume, che include saggi scritti da numerosi accademici, ci offrono le loro risposte alle stesse domande poste nel video in italiano, ma questa volta elaborando sulle loro opinioni in modo più estensivo.

Prima di tutto, tentiamo di avere una migliore idea di come questo incredibile volume abbia preso vita. Per la prima volta, abbiamo il lavoro di vari autori sulla storia degli italiani in America che abbraccia cinque secoli, nella quale l’autore di ciascun capitolo è considerato un esperto in vari periodi o discipline accademiche. E’ corretto dire questo?

William J. Connell: “Ovviamente dobbiamo ringraziare ciascuno dei circa 40 scrittori che hanno contribuito a quello che è un volume facile a leggere e coerente, come pure alle fondazioni caritatevoli UNICO National ed il Club Tiro a Segno che ci hanno dato l’appoggio finanziario. A Maddalena Tirabassi la nostra più sentita gratitudine per il suo lavoro con noi come editrice della nuova edizione in italiano. Tre dei nostri autori, Francesco Durante, JoAnne Ruvoli e Robert Viscusi sfortunatamente sono deceduti in questi ultimi tre anni, e ciascuno di essi ha avuto un ruolo cruciale mentre il volume prendeva forma. Ci sono un numero di fattori che che sono venuti in gioco nel mettere insieme il progetto. Prima di tutto, Stan ed io sentivamo il bisogno di una storia degli italoamericani rigorosa dal punto di vista accademico invece di ripetere le vecchie storie e favole etniche (per quanto affascinanti o tragiche queste possano essere) e che si focalizzasse sulla vasta portata dell’esperienza italoamericana. Secondo, la materia di studio Italian American Studies è cresciuta nelle università negli Stati Uniti e anche in Italia, ma nel passato studiosi sia in Italia che negli Stati Uniti spesso seguivano divergenti agende per quanto riguarda la diaspora italiana, e questo è stata un’opportunità di farli lavorare assieme. Terzo, abbiamo bisogno di un buon libro di testo da assegnare ai nostri studenti—molti dei quali si chiedono che significato abbia il termine “Italian-American” oggi, e se avrà un significato nel futuro. Quarto, volevamo modellare il nostro progetto sulle grandi storie collaborative prodotte in Italia—le più note quelle di Einaudi e UTET—e questo ci ha offerto un mezzo per mettere assieme i vari metodi e scoperte di una vitale ed entusiasta comunità di prominenti studiosi. Un’ultima osservazione. Si corre il rischio nello studio di qualsiasi gruppo etnico che diventi egocentrico—che una specie di omphaloskepsis (ammirarsi il proprio ombelico) prevalga, se solo gli italoamericani studiano gli italoamericani, così che dentro l’accademia si può arrivare a una specie di ghettizzazione. Siamo del parere che gli italoamericani hanno una storia che dovrebbe generare serio interesse da parte di quanti si interessano della storia degli Stati Uniti, dell’Italia, dell’immigrazione, della globalizzazione e molti altri temi. Da parte mia, sta di fatto che io non sono un italoamericano—il nome Connell è irlandese—ma penso che questo sia un campo importante e affascinante da lavorarci dentro”.

Stanislao G. Pugliese: “Bill si è reso conto del bisogno di questo volume e a lui va il merito di aver convinto UNICO National e il Tiro a Segno Club della sua rilevanza. La materia da trattare è così vasta e la ricerca così abbondante che nessuna persona da sola potrebbe essere qualificata di scrivere un libro di questa dimensione. Per questo la natura collettiva del progetto. Le tre dozzine di contributori sono stati straordinari nel lavorare con noi, accettare suggerimenti e presentare i lavori in tempo, con professionalità e dedicazione, sono stati veramente un’ispirazione. Gli studi sugli italoamericani hanno ormai raggiunto un punto tale dove dobbiamo confrontarci con colleghi in altre discipline. Stabilite le fondamenta per il nostro campo di studio, possiamo ora invitare al dialogo i nostri colleghi in altre discipline, come gli studi di genere e studi sul lavoro con l’idea di come la storia sia la base e l’indispensabile fondamento per tutta l’erudizione del futuro”.

Questa intervista avviene il primo maggio: molti italiani in Italia non sanno che gli italoamericani furono protagonisti del movimento sindacale a cavallo dell’800 e ‘900. Certo negli Stati Uniti il primo maggio non si festeggia più (il Labour Day è a settembre) eppure allora le lotte per i diritti al lavoro vedevano gli italiani in America in prima fila nell’organizzazione degli scioperi. Perché furono proprio gli italiani tra i maggiori protagonisti delle lotte per i diritti dei lavoratori in America?

WJC: “E’ vero che nella maggior parte del mondo il primo maggio è celebrato come la giornata del lavoro. Avveniva anche negli Stati Uniti, fino alla fine del 1800. Ma dopo la tragedia di Chicago nella Haymarket Square nella quale 17 lavoratori che protestavano sono stati uccisi dalla polizia il 4 maggio, il fatto che le date sono cosi prossime ha spaventato le autorità, che si preoccupavano che la celebrazione del 1 maggio si sarebbe convertita in effetti in una commemorazione dei “martiri” del Haymarket. Così il governo ha spostato la Festa del Lavoro in questo paese ai primi di settembre, un giorno “neutro” che come è stato spiegato è equidistante tra il Giorno dell’Indipendenza (4 luglio) e Thanksgiving (alla fine di novembre). Per quanto riguarda il ruolo degli italoamericani nel movimento dei lavoratori, nei primi anni dell’immigrazione, per così dire tra il 1880 e il 1890, sta di fatto che un gran numero di nuovi arrivati italiani erano assunti come “crumiri” (scabs)—per rompere gli scioperi. Agenti li arruolavano in posti come New York o Boston e poi li mandavano senza gran che di spiegazioni in posti dell’interiore —miniere e fattorie—a prendere il lavoro degli impiegati regolari che erano in sciopero. Dal 1890, però, con l’arrivo dall’Italia di socialisti e anarchici, i così detti “sovversivi”, che sono descritti dalla storica Marcella Bencivenni, sono questi immigranti che danno leadership e abilità sindacale che avevano già acquisito in Italia, e potevano parlare (e publicare giornali e riviste) nella lingua italiana, così che un gran numero di lavoratori italoamericani furono organizzati. Dopo questo, i lavoratori italoamericani son diventati abbastanza rilevanti dentro i sindacati, e i loro leader sono diventati prominenti nel movimento dei lavoratori”.

SGP: “Contrariamente a quanto si credesse prima – che gli italiani siano arrivati negli USA senza una coscienza politica – sappiamo che immigranti italiani venivano da una ricca tradizione di attivismo sociale e politico. Questo è contrario alla tesi di Edward Banfield che gli italiani del sud fossero paralizzati da quello che lui chiamò il “familismo amorale.” Erano stati membri di leghe di contadini e cooperative agrarie, associazioni cattoliche di mutuo soccorso, la CGL (Confederazione Generale del Lavoro) e attivi in movimenti socialisti e anarchici. Carlo Tresca è stato il più famoso e il più stravagante e Sacco e Vanzetti sono stati i più tragici. Ma ce n’erano molti altri, incluse donne italoamericane che hanno avuto un ruolo molto attivo. Il 1 maggio in America è stato poi associato con questi radicali; da qui la decisione di spostare la festa a settembre, in un tentativo di renderla più ‘americana’ e meno radicale”.

Ma su quelle lotte sindacali, è vero che gli italiani facevano parte dei gruppi più violenti? Che mettevano bombe? La tragica storia di Sacco e Vanzetti e della loro condanna a morte: i due anarchici erano del tutto innocenti? Hanno pagato per altri?

WJC: “La società in generale era molto più violenta di quanto lo sia oggi. Sacco e Vanzetti erano anarchici. Appartenevano a un gruppo che aderiva alle idee di Luigi Galleani che credeva nella ‘propaganda dei fatti’ e che ha pubblicato un manuale per fabbricare bombe intitolato La salute è in voi!, dove salute significa salvezza. In altre parole, ‘Vi potete salvare costruendo bombe!’ I Galleanisti sono stati responsabili di una serie di bombardamenti contro figure dell’establishment, inclusa un’esplosione a Wall Street che costò 38 vite nel 1920. Sacco e Vanzetti erano associati con questi anarchici . Ma c’è buona ragione per credere che Sacco e Vanzetti non fossero responsabili del furto a Braintree, Massachusetts del quale sono stati accusati. Invece pare che siano stati incastrati per le loro convinzioni politiche. E la loro origine italiana ha solo peggiorato la situazione”.

SGP: “Gli anarchici erano i temuti terroristi della società ancora prima della Prima Guerra Mondiale e miravano ai capi di stato. Gaetano Bresci (un anarchico italiano che è vissuto per un periodo di tempo a Patterson, New Jersey) assassinò il re d’Italia Umberto I nel 1900. (Un anno dopo, il presidente americano McKinley fu assassinato da un anarchico polacco.) C’erano attualmente due scuole di anarchismo: la più “filosofica” quella guidata da Enrico Malatesta, che denunciava il terrorismo politico, e la fazione più violenta guidata da Giuseppe Ciancabilla e Luigi Galleani.

I galleanisti credevano nel principio che l’ordine capitalista borghese avrebbe sempre fatto ricorso alla violenza per proteggere i propri interessi, così che la violenza nella causa di scacciarlo — “propaganda di fatto” — era giustificata. Sacco e Vanzetti non erano anarchici quando sono arrivati dall’Italia. E’ stata la loro esperienza in America che agì come catalizzatore per cui si unirono ai galleanisti. Se abbiano preso parte o no nel crimine per il quale sono stati accusati — il furto alla fattoria di scarpe e l’omicidio di una guardia — è fuori disputa che il loro processo è stato una beffa per la giustizia”

Dall’essere stati grandi attivisti per il diritto al lavoro, di colpo con l’avvento del fascismo in Italia, molti italoamericani prendono una sbandata per il duce e le camice nere. Perché? Come riuscì Benito Mussolini ad aver così tanto successo tra gli italoamericani? E questa “ammirazione”, perché è rimasta ancora viva nelle Little Italy?

WJC: “Se c’è un momento che ha cristallizzato quello che gli italoamericani sentissero per Mussolini a quel tempo, è quanto è accaduto durante la Chicago’s World’s Fair del 1933, quando uno dei dei leader fascisti d’Italia, il carismatico aviatore e ministro Italo Balbo, volò con 24 idrovolanti in stretta formazione sull’Atlantico e li fece atterrare a uno a uno sul Lago Michigan in una potente dimostrazione della capacità tecnologica e precisione dell’Italia. Per gli italoamericani di Chicago, che a quel tempo erano soggetti dei peggior possibili stereotipi in quella che era la Chicago di Al Capone, dove il Massacro del Giorno di San Valentino era ancora fresco nella mente di tutti , questo è diventato un momento magico e liberatorio, che poi è stato commemorato quando una via lungo il lago a Chicago e stata chiamata “Balbo Drive”. Negli anni durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l’Italia fascista dichiarò guerra agli Stati Uniti, ci sono stati vari tentativi, alcuni molto recenti, di cambiare il nome della strada. Ma nessuno ha avuto successo”.

SGP: “Il Fascismo rappresenta quella che io chiamo una ‘ideologia di compensazione’ per gli italoamericani. Dopo essere stati denigrati e disprezzati dagli americani, che gli dicevano che non erano altro che suonatori di organetto e venditori di gelato, hanno immediatamente reagito alla rivendicazione di Mussolini che essi erano i discendenti del ventesimo secolo dell’impero romano. Molti italoamericani vedevano con approvazione i Patti Lateranensi con la Chiesa Cattolica Romana. Hanno donato le loro fedi matrimoniali d’oro per aiutare a finanziare l’invasione e la conquista dell’Abissinia. Hanno gioito quando Mussolini ha dichiarato un Impero Africano nel maggio del 1936. Mussolini monopolizzò ingegnosamente gli italoamericani, predando sulla loro precaria posizione in America. Credo che la marea dell’opinione publica sarebbe potuta cambiare quando l’Italia fascista si allineò con Franco nella guerra civile spagnola. E il lavoro instancabile di radicali italoamericani e di fuoriusciti esiliati come Gaetano Salvemini e Arturo Toscanini aiutò nella lotta contro il fascismo. Oggi c’è ancora un segmento di italoamericani che hanno nostalgia per Mussolini. Questa io la definisco la “cultura della nostalgia.” Dicono -ancora! – che ‘Mussolini ha fatto viaggiare i treni in orario’ e che ‘Mussolini ha fatto molte cose buone; il suo unico errore è stato di mettersi assieme con quel mascalzone di Hitler’ (!)”.

Parliamo delle associazioni di mutuo soccorso: nelle loro origini, nascevano numerose alla fine del XIX e inizio XX secolo, per aiutare gli emigranti che arrivavano in America e non parlavano una parola d’inglese… Col passare del tempo, queste associazioni sono o scomparse, o sono diventate molto più potenti ma anche molto più conservatrici; lobby che sicuramente attraggano gli italoamericani di successo e di potere. E’ così?

WJC. “Il fenomeno di associazionismo sia nella cultura italiana che in quella italo-americana richiede uno studio approfondito. In Italia mi corrono in mente immediatamente le confraternite religiose, logge massoniche, Rotary Club, club ciclistici tra gli altri. Negli Stati Uniti le associazioni di mutuo soccorso dell’ultima parte del secolo XIX e i primi del XX secolo tendevano a non essere congiunte ma piuttosto erano disperse in specifici rioni delle Piccole Italie dove italiani dello stesso paese o regione si erano insediati creando non tanto “Piccole Italie” ma Piccole Sicilie (New Orleans), Piccole Perugie (la sezione Chambersburg di Trenton, New Jersey) etc. C’è un cambiamento quando l’Order Sons of Italy in America ( che solo di recente è diventata l’Order Sons and Daughters of Italy in America) è stata fondata per creare una rete nazionale di logge. UNICO National è stata fondata nel 1922 a Waterbury, Connecticut—una città graziata sin dal 1909 da una bella replica della Torre di Siena del Mangia—quando a un numero di italiani è stata negata l’ammissione al locale Lions Club. Ci sono ancora molte molte piccole organizzazioni locali—sono chiamate “social club”— ma le grandi organizzazioni nazionali (qui dovrei menzionare anche la National Italian American Foundation, NIAF) attraggono politici alle loro convenzioni. E’ anche vero che queste organizzazioni tendono ad attrarre conservatori e Repubblicani, ma non sono club politici. Fondamentalmente queste sono organizzazioni caritatevoli e patriottiche. Molti dei membri invece sono Democratici. Nel 2000 Bill Clinton ha dato il discorso principale alla Convention della NIAF: lo so bene perché la persona che ha preparato il discorso alla Casa Bianca mi ha chiamato per suggerimenti su cosa dire. Barack Obama ha presentato il discorso principale alla Convention della NIAF nel 2011 …è interessante che Donald Trump non lo abbia ancora fatto.

SGP: “Alcune società di mutuo soccorso italoamericane negli Stati Uniti sono state importate dall’Italia, alcune erano di origini locali. Altre organizzazioni come gli Order of Sons of Italy in America, si sono piazzate al livello nazionale. Sia le organizzazioni di mutuo soccorso locali e quelle nazionali erano intrinsecamente ‘conservative’ nel miglior senso di quel termine: sono state create con lo scopo espresso di preservare la cultura italiana. Il progetto di conservare la cultura si è tramutato in conservatorismo politico. Mentre gli italoamericani venivano più e più assimilati nella società americana, hanno assorbito l’ethos di conservatorismo politico, specialmente quando si sono spostati dalle Little Italies dei centri urbani verso i sobborghi circostanti. Ma non scordiamoci che per ogni Antonin Scalia, c’è un Mario Cuomo”.

Gli italiani e lo show business. Quanto hanno contribuito gli italoamericani al successo di Hollywood con i loro grandi attori e registi, cantanti? E Hollywood, che responsabilità ha nell’affermazione dell’immagine stereotipata dell’italoamericano cafone, violento e mafioso, purtroppo ancora così comune tra gli americani?

WJC. “Uno dei capitoli nel nostro libro, scritto da Giuliana Muscio, descrive l’andare avanti e indietro tra l’Italia e gli Stati Uniti in maniera veramente irresistibile. Un fatto specialmente interessante è che gran parte dei film mostrati in Italia nei primi anni erano stati prodotti negli Stati Uniti da immigrati italiani. I film girati a Hollywood erano diretti a un pubblico borghese in Italia. I film girati nella East Coast, in un grande studio a Newark, per esempio, erano invece soprattutto produzioni napoletane in dialetto, caratteri e trame. Per quanto riguarda l’importanza degli italoamericani nell’industria del cinema c’è come ben sappiamo un lungo albo di onorati attori (Valentino, Sinatra, De Niro, Pacino…) e registi (Capra, Coppola, Scorsese…). I film sono sempre affascinanti quando ci sono i mafiosi. Non c’è nulla di nuovo in questo. Un importante momento è stato indubbiamente negli anni ’70, quando invece degli attori non- italiani in ruoli di cattive personaggi come Al Capone, attori italoamericani hanno cominciato a interpretare quelle parti. Erano veramente dei bravi attori e alcuni dei film sono veramente pure eccellenti. E vero che dati i migliori film e i migliori attori, certe rappresentazioni tendono a imprimersi nella mente. Ma c’era già una paura esagerata del crimine organizzato degli italiani che ha cominciato a espandersi molto prima nella società americana, attorno al periodo delle audizioni investigative del Senatore Kefauver che sono state mostrate in televisione negli anni ’50. Se uno ascolta uno dei più famosi radio show degli anni ’40, Life with Luigi, non c’è alcuna referenza al crimine organizzato. Ma negli anni ’50 gli stereotipi ritornano”.

SGP: “Qui io raccomanderei due libri: Napoli/NewYork/Hollywood di Giuliana Muscio e That’s Amore di Mark Rotella. Gli italoamericani hanno avuto un ruolo critico nello sviluppo dell’industria dello spettacolo, spesso assieme ad immigranti ebrei. Nonostante tutta quell’influenza, non potevano cancellare i ben ricalcati stereotipi del mafioso, dell’amante latino (Valentino) e del ‘cafone’. Può essere che questi stereotipi corrispondevano alla necessità di colmare alcuni ben radicati bisogni psicologici – come il mito del cowboy che è così essenziale per la storia americana – che è quasi impossibile di eliminarli. Forse sarebbe una migliore strategia di prenderli seriamente e di fare una distinzione tra grandi lavori d’arte e sfruttamento. Bisognerebbe favorire i film che mostrano la cultura italoamericana in una maniera più realistica come “Give Us This Day” di Edward Dmytryk (1949, basato su Christ in Concrete di Pietro Di Donato), Household Saints di Nancy Savoca (1993), “Wait Until Spring, Bandini di Dominique Deruddere (1989), basato sulla novella di John Fante), “Big Night” di Stanley Tucci (1996), e “Mac” di John Turturro (1992)

La buona notizia è che Leonardo di Caprio starebbe per produrre e recitare in un film in cui racconterà agli americani la storia di Joe Petrosino… Voi che ne pensate? Servirà a dare una immagine più realistica del contributo degli italiani in America?

WJC: “Forse. Ma devi tenere a mente che che i criminali perseguitati da Petrosino erano italiani—quelli della mano nera. Era un po’ come Falcone e Borsellino che siccome conoscevano la Sicilia così bene sono stati capaci di porre un freno alla mafia. Petrosino era un poliziotto newyorkese non irlandese come molti erano. Conosceva la Little Italy come il palmo della sua mano. E, ovviamente, è stato assassinato a Palermo—come un numero di altri eroi”.

SGP: “Bene, c’è voluto più di un secolo, ma finalmente Hollywood si è decisa a raccontare la storia di Petrosino. Questo è un molto benvenuto sviluppo positivo e noi dovremmo incoraggiare altri progetti simili. Non son gran che sicuro di quanto potrà essere di aiuto nello smantellare i vecchi stereotipi, soprattutto perché Petrosino è stato assassinato dalla mafia a Palermo. Cosi, ironicamente, la storia può finire con il riaccentuare il problema”.

Torniamo alla politica: Nancy Pelosi e Mike Pompeo, hanno in comune la P del loro cognome e il fatto di essere italoamericani, ma poi politicamente sembrano così diversi… Eppure gli italoamericani hanno avuto molto successo in politica. Questo per il loro modo di essere, il loro carattere e la loro cultura, o semplicemente di italoamericani se ne trovano così tanti nei piani alti della politica perché sanno ben dividersi tra tutte le forze politiche? Insomma, non si sono mai ghettizzati in blocco solo da una parte… Ma la Casa Bianca? Resta un tabù?

Judge Ferdinand Pecora, Democratic Party; Mrs. Roosevelt; Acting Mayor Vincent R. Impellitteri, Experience Party; and Edward Corsi, Republican Party. Impellitteri won. Courtesy of Bettmann/Getty Images.

WJC: “ Nella mia introduzione alla nostra Storia, io dico che gli anni Ottanta sono stati la decade nella quale gli italoamericani ce “l’hanno realmente fatta” per entrare nella società americana. Non solo in politica (Mario Cuomo), ma in diritto, architettura, medicina, diritti delle donne, educazione, l’industria automobilistica. Non vedo questo più come un tabù rispetto alla Casa Bianca, per quanto una volta lo era. Quello che sta invece cambiando è l’idea che l’“italoamericano” è rilevante come una particolare identità. Molti italoamericani (IA) si considerano semplicemente americani e non danno molto peso alla loro discendenza ora che la discriminazione è diminuita e l’esogamia è diventata cosa comune. Una delle cose che questa storia tenta di fare è di dimostrare come quell’identità una volta era importante e come è cambiata attraverso il tempo”.

SGP: “Il più alto punto simbolico del potere politico degli italoamericani è stato forse nell’elezione del sindaco di New York nel 1950 quando tutti e tre i candidati contendenti erano italoamericani: Ferdinand Pecora (nato in Sicilia), Edward Corsi, e Vincent Impellitteri (nato in Sicilia, che poi ha vinto). Non credo che ci sia nulla di prettamente inerente nella cultura italoamericana che favorisca grandi politici. E la nostra esperienza è tale che che ci posizioniamo su tutto lo spettro intero, che forse è una buona cosa. Per quanto riguarda la Casa Bianca: ricordo che speravo che Mario Cuomo si presentasse e la mia delusione quando ha fatto un passo indietro. Per quanto ci siano ancora dei forti stereotipi, non vedo perché un italoamericano, uomo do donna, non potrebbe essere eletto alla Casa Bianca”.

Un altro stereotipo sugli italoamericani è che le famiglie non hanno fatto studiare i figli, almeno non come avrebbero saputo fare le altre etnie che arrivavano in America negli stessi anni… E’ così? Eppure proprio in questi giorni, quando tutti in tv vedono il Dr. Anthony Fauci e lo considerano il maggior scienziato contro la pandemia, ecco non vedono anche un figlio degli italiani di Brooklyn? Voi che ne pensate? E’ una leggenda? Gli italiani sono ovunque anche nelle scienze e nell’accademia…

WJC: “Nei primi anni dell’immigrazione di massa i ragazzi dovevano trovare lavoro al più presto possibile. C’era il fenomeno dei mestieri, l’idraulica per citare un esempio comune, dove il mestiere passava da padre a figlio. Ma c’era anche resistenza da parte del sistema educativo. E’ stato l’educatore Leonard Covello a New York che ha aperto la strada nel mostrare che i ragazzi italoamericani, quando veniva data loro un’opportunità, potevano eccellere. E quando il successo è diventato possibile le famiglie italoamericane lo hanno abbracciato nel periodo dopo la Seconda guerra mondiale. Gli italoamericani oggi hanno un alto livello di risultati accademici”.

SGP: “La realtà e un po’ complicata. Come James Periconi nota nel nostro libro, c’era una vibrante cultura di leggere, scrivere e publicare tra gli italoamericani. Ricordo mio padre che tentava di imparare l’inglese leggendo il giornale con un dizionario italiano-inglese dopo una giornata di duro lavoro. A un certo punto, c’erano quasi 200 giornali in lingua italiana negli US. Allo stesso tempo le terribili necessità di un sistema economico brutale spesso dettavano che i ragazzi andassero a lavorare in fabbriche di sfruttatori e fattorie al compimento della scuola elementare. Poteva esserci anche qualche sentimento protratto dalla cultura rurale italiana di non educare i ragazzi ‘un po’ troppo’ per paura che si separassero dalla famiglia. E c’era un pensiero pernicioso in certi quartieri di non ambire molto in alto, cioè di non tentare il fato. Quindi era buono diventare farmacista, ma non tentare di diventare un medico. Era OK aspirare a essere maestro ma non professore. C’è voluta più di una generazione per sorpassare alcune di queste idee. E ovviamente c’erano gli stereotipi culturali che mentre gli asiatici e gli ebrei erano ‘brillanti’, gli italoamericani non erano all’altezza. Tanto tardi come verso la fine degli anni del 1980, c’era un comune stereotipo culturale che i ragazzi italoamericani non erano capaci di affrontare la sfida degli studi universitari. Mia moglie ha sofferto personalmente da questo pregiudizio. Oggi, è una professoressa alla Pace University!”

Sapendo di questa intervista, una mia amica e collega che ha una column su La Voce di New York, la celebre inviata della Rai Tiziana Ferrario – ha lavorato per anni anche a New York – mi ha chiesto che sveliate quello che lei ritiene ancora un mistero: ma perché gli italoamericani, durante le loro celebrazioni e grandi feste, non valorizzano mai l’Italia di oggi ma sempre fanno una caricatura di quella di tanti anni fa che non esiste praticamente più? Forse non conoscono l’Italia moderna? E’ possibile?

WJC: “Bene… attualmente, non sono sicuro che cosa voglia dire con ‘l’Italia di tanti anni fa’? La Columbus Parade o la Convention della NIAF di solito celebrano automobili Ferrari o motociclette Ducati o altre cose simili. Queste possono essere considerate moderne. Le persone che organizzano questi eventi, soprattutto uomini, ma con un po’ di donne, son tra i 50 e i 70 anni di età e loro ricordano e glorificano l’Italia di Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni… Se invece vuol dire la cucina di tanti anni fa, le zeppole etc., questo pare comprensibile in un ambiente popolare. Slow Food non si addice alle migliaia di persone alla Festa di San Gennaro. Ma son sicuro che se Tiziana Ferrario può introdurli a un ricco sponsor aziendale che rappresenta quello che lei considera come l’Italia moderna, di sicuro avrà un udienza! Ricordo che il presidente di una delle organizzazioni americane mi ha sollecitato personalmente a organizzare una celebrazione della compagnia manifatturiera di Armi, la Beretta, con esposizione di pistole… Ho dovuto dire ‘no’ a tale idea”

SGP: “E’ del tutto possibile. Per alcuni italoamericani, l’Italia che loro abbracciano è il prodotto di quello che io ho definito sopra come ‘la cultura della nostalgia’. Si immaginano un’Italia rurale e pastorale dei loro nonni o dei loro bisnonni. Forse pensano all’Italia della ‘dolce vita’ dopo la Seconda guerra mondiale. La caricatura conforta, ma non è realistica. Dato che la maggior parte degli italoamericani non leggono ne parlano l’italiano, non hanno familiarità con l’Italia come paese moderno, complicato e difficile. Alcuni preferiscono l’immagine dell’Italia come è raffigurata nelle brochure di viaggi e le reclami dei ristoranti (pensa a Olive Garden) piuttosto che un paese che lotta con problemi come l’immigrazione, disoccupazione giovanile, e corruzione. Queste realtà non devono intrudersi nella celebrazione del Columbus Day”.

Andiamo ad affrontare l’elefante ben visibile nella stanza: molti italoamericani si sono presi una sbandata per Trump. Ma di questo presidente – e qui parlo da quello che io noto da direttore de La Voce di New York – gli italoamericani sembrano supportare di questo presidente proprio l’aspetto ideologico più aggressivo nei confronti degli emigranti, illegali o legali che siano. Insomma quel tipo di ideologia “nativista” che proprio gli italiani d’America subirono al loro arrivo negli USA. Come è potuto succedere? E’ stato così facile per molti italoamericani dimenticare la loro storia di sofferenza di immigrati?

WJC: “Io credo sia una vergogna che il ‘nativismo’ abbia fatto presa su tanti italoamericani. Alcuni critici li accusano usando questa frase: ‘Gli ultimi a entrare, chiudono la porta dietro se stessi’. Ma in questo caso non è entrata nell’America per se, è piuttosto l’entrata nei più alti scaloni etnici che come ho detto si è avverata quando gli italoamericani “ce l’hanno fatta” negli anni del 1980. Per essere onesto, sono ottimista. Penso che nel futuro ci sarà una assennata riforma dell’immigrazione e che la gente che è allarmata oggi diventerà più tollerante”.

SGP: “Purtroppo, è del tutto ovvio che gli italoamericani non sanno — o se ne sono scordati — la loro storia come discendenti di immigranti. Potremmo fare vedere – parola per parola – che quello che gli italoamericani dicono oggi degli immigranti recenti, lo si diceva di immigranti It-Am (italoamericani) anni fa. ‘Sono sporchi. Sono dei criminali. Sono pericolosi. Si rifiutano di parlare la lingua. Sono qui solo per trarre vantaggio dal sistema. Non diventeranno mai ‘veri’ americani’. Questi italoamericani sono ignari dell’ironia. Come ha detto Fred Guardaphé, gli italoamericani soffrono di ‘deficienza di ironia’. Se, nel 1906 qualcuno avesse detto che in 100 anni (2006), ci sarebbero stati due italoamericani nella Corte Suprema (Scalia e Alito), molti avrebbero pensato che fossero pazzi. E invece, gli italoamericani (gli It-Am) hanno lottato e hanno prosperato. Quindi perché non dare ai nuovi immigranti la stessa opportunità? Io vedo la battaglia per il Columbus Day nello stesso contesto: la vecchia guardia che è così investita nella festa che non riesce a immaginare altri modi per celebrare la storia italoamericana è simile ai sostenitori di Trump che non vogliono immaginare un tipo differente di America”.

Concludiamo: per tutti questi anni, gli italiani in Italia e gli italiani in America non si sono “riconosciuti” come fratelli e sorelle, insomma sembra che non si siano mai compresi e anzi spesso si siano sopportati a vicenda. Ora, il vostro libro è un prezioso studio rigoroso e scientifico su quello che è stata l’esperienza degli italoamericani in 4 secoli d’America ma è solo destinato agli studi accademici, oppure ha l’ambizioso obiettivo anche di voler svelare finalmente gli italoamericani agli italiani e quindi trasformare anche il rapporto tra questo popolo diviso da un oceano?

WJC: “Uno dei nostri autori, il defunto Robert Viscusi, descrive in maniera elegante la combinazione di desiderio, ansietà, timidezza e paura con cui gli Italiani guardano all’Italia. Pensano all’Italia nello stesso modo che gli orfani pensano a parenti lontani. Sanno di essere relazionati, ma non sanno come saranno accettati e infatti sono stati spesso rigettati nel passato. I loro genitori e nonni hanno lasciato l’Italia di loro volontà— è l’Italia non aveva nessuna obiezione al loro partire. Ora che è stato pubblicato nella lingua italiana per lettori italiani, con le sue ricche illustrazioni e narrative irresistibili, il libro può diventare un mezzo formale per presentare questi orfani ai loro cugini perduti da tempo. Potrebbe risultare anche in alcune adozioni”.

SGP: “Il libro aspira a fare appello sia ad accademici che al pubblico in generale. Non ci deve essere un ‘ghetto’ di studi italoamericani solo per studiosi e uno per il publico in generale. Per più di un secolo molti accademici italiani non hanno pensato agli italoamericani come dignitosi di attenzione accademica. Noi eravamo i ‘cugini cafoni del mezzogiorno’ che hanno lasciato la patria e dovevano semplicemente essere dimenticati. Ma il lavoro dei nostri colleghi e contributori in Italia, Simone Cinotto, Maria Susanna Garroni, Stefano Luconi, Antonio Nicaso,

Rosemary Serra, Maddalena Tirabassi, Edoardo Tartarolo , e lo scomparso Francesco Durante (e il suo magistrale magnum opus in due volumi Italoamericana), ha cambiato il modo in cui gli italiani vedono e capiscono gli italoamericani. Nello stesso modo che gli italoamericani non possono capire la loro storia senza capire la storia dell’ emigrazione. Speriamo che il libro inspiri un’altra generazione di studiosi e lettori”.

Ancora se vi va… Questa è una domanda che non siamo riusciti a far nel video: ma l’identità italiana esisteva nelle masse di immigrati arrivate negli USA dalla penisola e le sue isole? Sapevano e sentivano di essere italiani? O come avveniva ancora pochi anni fa nel North End di Boston, le strade si dividevano tra pugliesi, siciliani, campani e calabresi? Insomma gli italoamericani hanno forse difficoltà a comprendersi con gli italiani, perché questi sono diventati e sentiti “italiani” solo dopo che molti di loro erano già partiti per l’America?

WJC: “Indubbiamente questo è un punto centrale. C’erano molti immigrati che si consideravano campani o calabresi piuttosto che italiani. Per queste persone, ‘Italiano’ era una classificazione impostagli dagli Stati Uniti. Tutti sappiamo che, dopo l’Unificazione, Massimo D’Azeglio ha detto ‘Abbiamo fatto l’Italia. Ora dobbiamo fare gli Italiani’. Per molti di questi immigranti in America, che hanno mantenuto i loro sentimenti e legami locali, non è stato il governo nazionale italiano, ma gli Stati Uniti che li hanno ‘fatti’ italiani”.

SGP: “Farò la parte dell’avvocato del diavolo e dirò che forse non è stato un male che gli italoamericani abbiano abbracciato lentamente l’identità sia ‘italiana’ che ‘americana’.

E anche in Italia, forse la resistenza a una identità singolare italiana non è da lamentare. Nonostante tutta la propaganda dal Risorgimento in poi, lo stato nazione non ha adempiuto con il suo scopo o obbligazioni. Non c’è prova migliore che appena è stato possibile, milioni di italiani hanno lasciato la patria. Questo è un atto di accusa contro la formazione e lo sviluppo dell’Italia. Oggi, si può dire che molti degli italiano sono soddisfatti con il loro paese. E forse è stata una buona cosa che gli italoamericani hanno resistito la domanda da parte del re o di Mussolini di considerarsi ‘italiani’ prima di tutto e poi calabresi o napoletani o siciliani. Questa sarebbe una perdita di cultura sia in Italia che in America”.

Infine mi piacerebbe il vostro pensiero su quello che si racconta molto nel vostro libro: e cioè come ci furono degli italiani che influenzarono con le loro idee e il loro esempio anche l’esperimento americano delle origini… Penso per esempio a Mazzini quando scrisse “in nome del popolo, per il popolo e dal popolo…”

WJC: “Così tu dici che la frase di Mazzini ha influenzato quella ‘del popolo, per il popolo e dal popolo’ di Abramo Lincoln. Ci sono sempre stati prominenti americani che hanno prestato attenzione a intelligenti scrittori italiani come Beccaria e Mazzini. Spesso menzionato, per esempio, è il vicino di casa di Thomas Jefferson, Filippo Mazzei, che si dice abbia formulato l’espressione, ‘Tutti gli uomini son creati uguali,’ che poi ha trovato la strada per entrare nella bozza della Dichiarazione dell’Indipendenza. Qui devo dire che preferisco prendere una posizione che io credo sia tutta mia e molto controcorrente. Se uno legge I padri fondatori americani attentamente per le loro referenze alla storia italiana, quello che risalta continuamente è il modo in cui hanno studiato i dettagli dei fallimenti delle repubbliche italiane del medioevo e del rinascimento, governi che uno dopo l’altro sono rimasti succubi a tiranni. Hanno letto di Siena, Milano, Firenze, Padova e molte altre città. Eran del parere che le repubbliche di Venezia e Genova fossero delle oligarchie dispotiche. Hanno studiato Le storie Fiorentine del Machiavelli molto più attentamente del Principe e dei Discorsi. Hanno letto persino in latino e nel volgare le cronache publicate dal Muratori nel Rerum Italicarum Scriptores. Io penso che il più importante contributo al progetto americano constava in questa serie di esempi negativi che hanno dimostrato loro come le repubbliche possano fallire. Ciò detto, speriamo che le repubbliche di oggi, sia l’Italia che gli Stati Uniti, abbiano ancora molta vita davanti a se…”

SGP: “Trovo l’interpretazione di Bill sia affascinante che convincente. Quel poco che io so sulla prima parte della storia degli Stati Uniti pare che confermi quanto ha detto. In contrasto alla lettura comune e semplicistica della storia americana, mi sa che i padri fondatori fossero più sensibili alle ironie e senso tragico della storia; un senso della storia più Greco-Romano che Anglo-Sassone. Una cosa che di sicuro hanno imparato dalla storia italiana è come possa essere precaria la libertà”.

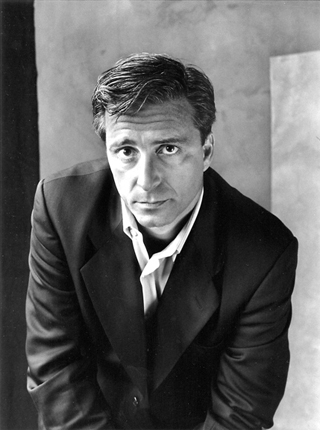

William J. Connell è un Andrew Carnegie Fellow. Alla Seton Hall University è Professore di Storia è ha la cattedra La Motta Endowed Chair in Italian Studies. E’ stato Founding Director dell’Alberto Italian Studies Institute. I suoi libri includono Machiavelli nel Rinascimento; Sacrilege and Redemption in Renaissance Florence (co-autore Giles Constable); Anti-Italianism: Essays on a Prejudice (co-ed Fred Guardaphé); La città dei crucci: fazioni e clientele in uno stato repubblicano del ‘400: Florentine Tuscany; Structures and Practices of Power ( co-ed Andrea Zorzi); e una molto elogiata traduzione del Principe di Machiavelli.

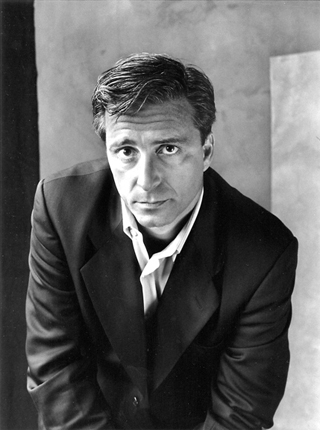

Stanislao G. Pugliese è professore di storia europea e Quennsboro Unico Distinguished Professor od Italian and Italian American Studies alla Hofstra University. E’ l’autore, editore, o traduttore di quindici libri, tra i quali Bitter Spring: a Life of Ignazio Silone. E’ l’editore di Fear of Freedom di Carlo Levi e della prima traduzione all’inglese del lavoro di riferimento di Claudio Pavone A Civil War: a History of the Italian Renaissance. Con Brenda Elsey, e co-editore di Football and the Boundaries of History: Critical Studies in Soccer; Con Pellegrino D’Acierno è co-editore di Delirius Naples: A Cultural History of the City of the Sun.

Traduzione dall’inglese all’italiano a cura di Salvatore Rotella