Quante comunità nel mondo possono vantare testimonial di questo sapere che hanno i nomi di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, solo per fermarci ai marchi più noti della filiera automotive? E a spalleggiare i marchi ci sono i distretti del Saper Fare. Il loro lungo elenco, di cui qui presentiamo solo un breve stralcio, è il capitolo centrale della storia imprenditoriale ‘nordestina’.

• Macchine per il packaging e ciclomotori di Bologna

• Motor Valley tra Modena e Bologna

• Macchine per l’industria ceramica e macchine agricole di Modena e Reggio Emilia

• Macchine per l’industria alimentare di Parma

• Elettrodomestici di Conegliano

• Sistema sportivo di Montebelluna

• Occhiale di Belluno (con Luxottica a capofila)

• Vetro artistico di Murano

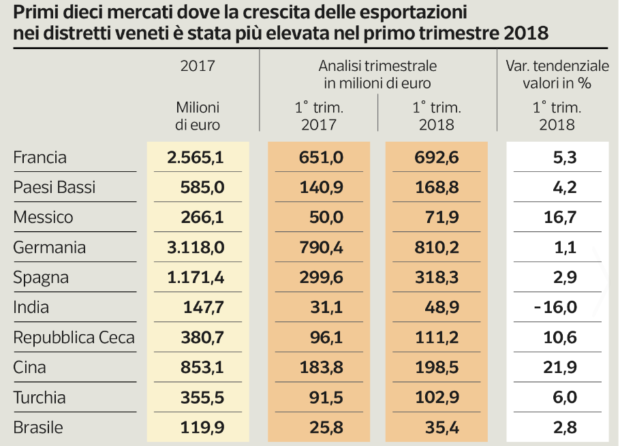

Ripresa dal Corriere del Veneto, la fotografia dell’export del Saper Fare desta ammirato stupore.

Il Saper Fare poggia su due colonne portanti la cui costruzione risale a prima del “miracolo economico italiano” compreso tra gli Cinquanta e Sessanta del XX secolo. L’una è la colonna dell’impresa familiare fondata da operai e tecnici, il ceto rappresentativo di quel sapere. L’altra è la colonna delle scuole professionali e tecniche, culla d’istruzione di quei fondatori. L’interazione tra imprese e scuole, entrambe centrate sulla cultura tecnica, ha prodotto tanta conoscenza tacita e implicita in cui aneddoti, storie, suggestioni, intuizioni, sensazioni e punti di vista individuali si sono mescolati con abilità manuale e disponibilità ad ungersi i gomiti con l’olio delle macchine. È così che, a Bologna, l’operaio Bruto Carpigiani, apprendendo con la mente e il corpo, mediante esperienza diretta, tentativi ed errori, inaugura l’età prosperosa del packaging bolognese progettando e realizzando la prima macchina di dosaggio e confezionamento delle polveri Idrolitina per ottenere acqua da bere effervescente.

La tradizione dell’impresa familiare ha radici così profonde e pervasive da conferirle caratteri ereditari, sicché l’essere imprenditore è uno status il cui titolo passa dal fondatore ai suo immediato successore e da questi lungo la linea della discendenza per i diversi rami. I due codici del Saper Fare e della successione ereditaria del titolo d’imprenditore si saldano insieme nell’etica della stabilità. L’innovazione è accettata se e in quale misura essa contribuisce a valorizzare ciò che già si produce e si commercializza con successo. È dunque il realismo la corrente artistica dominante nell’arte dell’imprenditorialità praticata nel Nordest.

I realisti dipingono scene di lavoro e immagini della vita imprenditoriale di tutti i giorni. Essi sono innovatori incrementali che apprezzano l’innovazione, ma non ne sono entusiasti di per sé, credendo che l’etica della stabilità sia la stella polare cui affidarsi. Essi riconoscono che è necessario tenere il passo con i cambiamenti e bilanciano gli svantaggi dell’innovazione con i vantaggi che si ottengono con il miglioramento continuo, vincendo quote di mercato trimestre dopo trimestre. Nel loro campo culturale si trovano conoscenza acquisita, radicate convinzioni, apprendimento meccanico, causalità, calcolo del rischio (tra le cui conseguenze non intenzionali c’è l’insistenza a migliorare continuamente cose che poi si riveleranno obsolete, come nel caso della fotografia analogica spazzata via dalle foto digitali per poi tentare con la Kodak di tornare di moda sull’onda del vintage). E ancora, problemi complicati che sono nodi da slegare seguendo delle regole dettate dalla struttura gerarchica che comanda e controlla i dipendenti.

Gli incrementalisti sono ricchi di denaro ma poveri di tempo, la cui attitudine non aggressiva è spesso impregnata di morbido bigottismo. Facendo ciò che è necessario per salvaguardare la continuità delle vocazioni originali, essi sono esperti nell’orditura di assonanze, praticando l’arte del fare previsioni – una tecnica tanto più ardua quanto più lontano è l’orizzonte temporale. Prevedendo, essi pensano di arricchire il bagaglio del sapere. Tuttavia, la previsione che si regge sulla base del tendenzialismo (come dire una tendenza non destinata a continuare) è una luce che pur corroborando il proprio punto di vista può ingannare, inducendo a guardare dove essa si diffonde velocemente senza però che lì si trovi l’innovazione che cambia il mondo. È indossando un tale abito culturale che i sacerdoti dell’incrementalismo calcolano il tempo in funzione delle considerazioni finanziarie che riflettono il rendimento atteso dagli investimenti. A fondamento dei loro calcoli c’è il pregiudizio per cui le perdite fanno più male di quanto i guadagni della stessa grandezza rechino benefici. Per non dire che, come avvertiva quell’innovatore che fu John Maynard Keynes, “la saggezza del mondo insegna che è cosa migliore per la reputazione fallire in modo convenzionale, anziché riuscire in modo anticonvenzionale”.

Sheridan Tatsuno, imprenditore seriale della California, ci ricorda che nella Silicon Valley, chiamano incrementalisti i ‘contadini’ (quelli che lavorano quotidianamente raccogliendo i frutti che pendono dalla parte più bassa dell’albero, vale a dire gli operatori di Wall Street focalizzati sui risultati trimestrali prodotti dalle imprese), mentre i visionari sono i ‘coltivatori’ con una visione a lungo termine del futuro. Questi ultimi dissodano il terreno, tagliano le erbacce, piantano alberi, portano l’acqua e nutrono i loro raccolti, spesso ridicolizzati per anni dagli incrementalisti prima di potere trarre beneficio dal loro lavoro creativo. Ma, come disse Steve Jobs, sono i visionari che finiscono per cambiare il mondo e impadronirsi dei campi.

Mentre nel corso degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso gli incrementalisti osservavano nella foresta i già alti e sempre più rigogliosi alberi del miracolo economico giapponese, nei loro garage gli sconosciuti Jobs e Wozniak (Apple), Bill Gates (Microsoft), Michael Dell (Dell Technologies), Larry Ellison (Oracle) e altri assembravano i semi delle nuove e originali piante che gli incrementalisti avrebbero inizialmente denigrato col nomignolo di “giocattoli per bambini”.

Quale futuro si prospetta all’orizzonte dell’etica della stabilità? È una resistibile ascesa quella del Nordest imprenditoriale? Cosa ne sarà dell’impresa familiare che muta in manageriale, a dispetto del titolo ereditato dal fondatore? Si esaurisce l’energia del Saper Fare non arricchito dal Saper Pensare, Immaginare e Capire? Su questi interrogativi ci soffermeremo prossimamente sfogliando il libro dell’arte dell’imprenditorialità.

(Questo articolo è il primo di tre)