Ai tempi della mitologia greca era Linceo, uno degli Argonauti, ad avere una vista così penetrante da vedere al di là delle pareti. Nell’età dei fumetti è entrato in scena Superman in grado di guardare attraverso i muri. Andando a ritroso nel tempo, a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, Camillo Olivetti (1868-1943) e Guglielmo Marconi (1874-1937) con la loro lunga vista tessero tele così innovative da incidere profondamente sugli stili di vita di milioni di persone.

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento, il giovanissimo Camillo Olivetti frequentò la Stanford University e poi “si alzò sulle spalle” dei giganti della scienza e dell’industria di allora. Così facendo, riuscì a mantenere la sua visione fissa su orizzonti lontani. Nel 1908 fondò a Ivrea, in Italia, la “Ing. C. Olivetti e C.” la cui missione era costruire una macchina da scrivere. L’attività imprenditoriale di Camillo proseguì con il coinvolgimento del figlio Adriano.

L’Olivetti è un paradigma del design industriale moderno e precorritrice dell’era dell’informazione. Nel perseguire il suo disegno imprenditoriale, il fondatore dell’Olivetti era così determinato da mettere sotto accusa la borghesia italiana pericolosamente sbilanciata sul versante della cultura umanistica, proprio quando l’industrializzazione avanzava a passo deciso. Camillo Olivetti così scrive in un suo articolo su “Lo spirito dell’industria meccanica” pubblicato nel 1937 dalla rivista “Tecnica ed Organizzazione”:

“L’istruzione della nostra borghesia ha un fondamento prettamente anti-industriale. Noi siamo ancora i figli dei latini, che lasciarono ai servi e ai liberti i lavori industriali e che in ben poco conto li ritennero, tanto che ci tramandarono i nomi dei più mediocri proconsoli, e dei poetucoli ed istrioni che dilettarono la decadenza romana, ma non ci ricordarono neppure i nomi di quei sommi ingegneri che costruirono le strade, gli acquedotti e i grandi monumenti dell’Impero Romano”.”

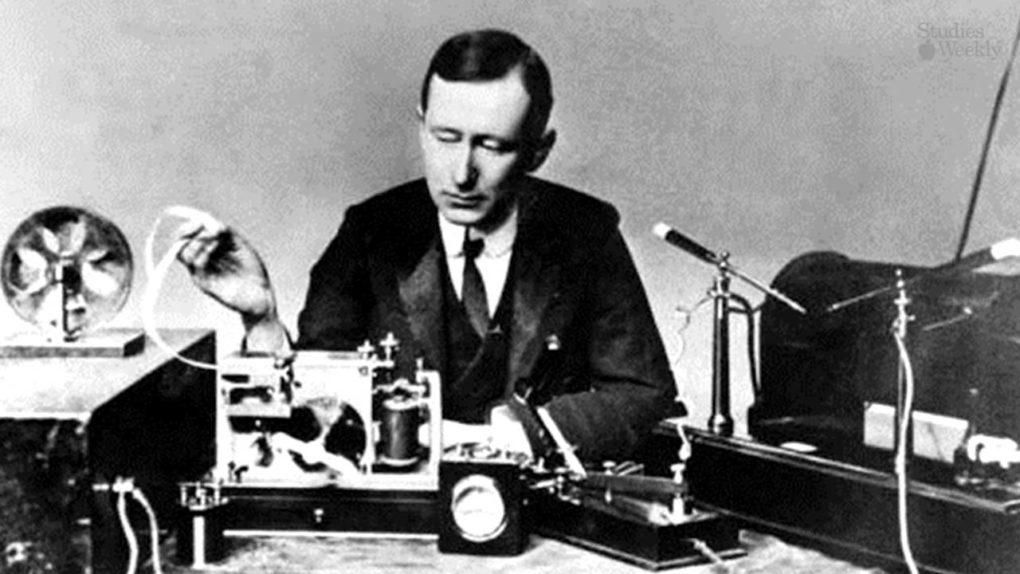

Mentre quella tessuta da Henry Ford è una ragnatela pesante, terrestre e dedicata al trasporto di persone e cose, la tela di Guglielmo Marconi è leggera, aerea ed utilizzata per trasportare informazione. La tessitura di Marconi è ordita senza fili. A intrecciare la tela sono le onde radio che si propagano a notevole distanza senza che nulla, curvatura della terra compresa, riesca ad ostacolare il loro viaggio. Non recluso nel recinto dell’accademia per compiervi studi regolari di fisica ed elettrotecnica e con gli occhi rivolti oltre la siepe della casa bolognese (la madre era irlandese), il giovane Marconi non corre il rischio di sbattere il muso contro il muro delle pareti domestiche e della saggezza convenzionale che, ancora negli anni Novanta dell’Ottocento, vedeva nella curvatura terrestre un ostacolo insormontabile per le trasmissioni a grandi distanze. Guglielmo è un esploratore di terra incognita che percorre procedendo per tentativi ed errori. Lo immaginiamo ora immerso in un laboratorio che dalla teoria che gli possa fare da guida non riceve luce, ora occupato a combinare concetti diversi in modo inusuale, ora impegnato ad assemblare, modificare, cambiare e sostituire pezzi diversi.

La sua tela raddoppia la realtà, aggiungendo alla dimensione tattile di Ford, fatta di auto e strade, la dimensione cognitiva delle comunicazioni di massa. La prima ricezione di onde radio da parte dell’apparecchio di Marconi nel 1895 mostra una tela fragile e minuta. La tela si espande nel 1901 quando, il 12 dicembre di quell’anno, egli riesce a mettere in comunicazione due attenne poste da una parte e dall’altra dell’Atlantico, dalla Cornovaglia a Terranova. Da allora in avanti è un crescendo di segnali, voci, parole dette e scritte e immagini che s’impigliano nella ragnatela per poi diffondersi nel mondo. Dagli albori del secolo al tardo Novecento, dalla radiotelegrafia e radiofonia fino al World Wide Web, alle tecnologie di Internet e alla telefonia cellulare, le maglie della rete inizialmente imbastita da Marconi si fanno sempre più strette, fitte e forti.

Venticinque anni dopo l’esperimento del 12 dicembre 1901, intervistato dal New York Times, Marconi diceva di voler lasciare all’immaginazione della gente l’uso che nel futuro si sarebbe fatto della sua tela. Trascorso un secolo, per la generazione del nuovo millennio, il piacere di “andare da soli” con la propria auto lungo i percorsi tracciati dalla tela di Ford viene dopo il “navigare insieme” nella rete originata dalla creatività di Marconi. Nel cyberspazio, negli spazi di conoscenza condivisa, la generazione del Millennio prosegue il paziente lavoro di tessitura di Marconi, portando in cima alla scala dei propri valori la priorità del diritto d’accesso all’informazione e alla conoscenza, e facendo scendere di qualche gradino la proprietà del mezzo di trasporto fisico. La rete di Ford ha rafforzato il valore del possesso esclusivo delle cose per la salvaguardia dell’interesse individuale, del ben-avere. La tela di Marconi ricorda un interludio suonato tra la scena fordista della moderna età industriale di massa e il paesaggio che le onde marconiane dischiudono sulla nuova età della conoscenza in cui il valore sta nella collaborazione per il raggiungimento dell’interesse collettivo a difesa della vita e del ben-essere nel pianeta.

Per approfondimenti, il lettore può fare riferimento a Piero Formica (moc.liamg@acimrof.oreip), Stories of Innovation for the Millennial Generation: The Lynceus Long View, Palgrave Macmillan, 2013