Chi legge da tempo questa rubrica sa che non amo particolarmente le classifiche, ma anche che non mi sottraggo all’obbligo/gioco imposto dalla scadenza di fine anno. Perciò, ecco qui i titoli, molto “einaudiani”, che mi hanno maggiormente appassionato in questo 2018.

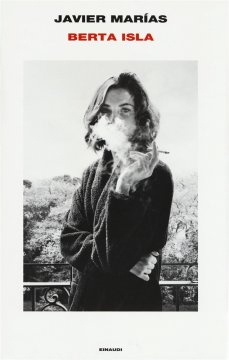

Al primo posto metto un autore che non è né italiano né americano, ma spagnolo: Javier Marías, con il suo Berta Isla. Un romanzo nel classico stile di Marías, lento, anche se forse stavolta un po’ meno del solito, a suo modo circolare, o meglio compiuto, nel senso che alla fine, per vie un poco impervie, tutto torna, vivacizzato da qualche digressione e, soprattutto, da qualche subitaneo colpo di scena. Anche il tema è un classico dello spagnolo: il segreto, o meglio, ciò che deve essere rigorosamente tenuto nascosto, perché rivelarlo potrebbe significare la catastrofe. Sì, certo, è anche l’argomento de Un cuore così bianco, uno dei classici di Marías, e di molti altri suoi lavori. Questa volta, sotto la lente da entomologo dell’autore c’è un piccolo nucleo familiare. Il marito opera sotto copertura per i servizi segreti britannici, ma questa parte della sua vita ci viene rivelata solo in parte, ed in maniera indiretta. Quando qualcosa trapela all’esterno, iniziano i problemi, non solo per lui ma anche per Berta Isla, sua moglie. Se l’imperativo dei giorni nostri, anche in politica, è essere visibili, mostrarsi sempre, Marías ci dice invece che “tutto ciò che è conosciuto è destinato ad essere inghiottito e banalizzato, a tutta velocità, e a non avere quindi nessuna vera influenza. Ciò che è visibile, che è spettacolo di pubblico dominio, non può mai cambiare niente”. Ma ci dice anche un’altra cosa: che si può essere ingannati tutta la vita, dai propri affetti, ad esempio, o dalle autorità, dallo stato, si può essere tenuti all’oscuro di cose importanti, e però, nonostante tutto, continuare a vivere. Marías non è solo uno scrittore di razza, innamorato dei classici, fra cui Shakespeare, è anche un narratore-filosofo. Ed è da tempo fra i papabili per il Nobel.

Al primo posto metto un autore che non è né italiano né americano, ma spagnolo: Javier Marías, con il suo Berta Isla. Un romanzo nel classico stile di Marías, lento, anche se forse stavolta un po’ meno del solito, a suo modo circolare, o meglio compiuto, nel senso che alla fine, per vie un poco impervie, tutto torna, vivacizzato da qualche digressione e, soprattutto, da qualche subitaneo colpo di scena. Anche il tema è un classico dello spagnolo: il segreto, o meglio, ciò che deve essere rigorosamente tenuto nascosto, perché rivelarlo potrebbe significare la catastrofe. Sì, certo, è anche l’argomento de Un cuore così bianco, uno dei classici di Marías, e di molti altri suoi lavori. Questa volta, sotto la lente da entomologo dell’autore c’è un piccolo nucleo familiare. Il marito opera sotto copertura per i servizi segreti britannici, ma questa parte della sua vita ci viene rivelata solo in parte, ed in maniera indiretta. Quando qualcosa trapela all’esterno, iniziano i problemi, non solo per lui ma anche per Berta Isla, sua moglie. Se l’imperativo dei giorni nostri, anche in politica, è essere visibili, mostrarsi sempre, Marías ci dice invece che “tutto ciò che è conosciuto è destinato ad essere inghiottito e banalizzato, a tutta velocità, e a non avere quindi nessuna vera influenza. Ciò che è visibile, che è spettacolo di pubblico dominio, non può mai cambiare niente”. Ma ci dice anche un’altra cosa: che si può essere ingannati tutta la vita, dai propri affetti, ad esempio, o dalle autorità, dallo stato, si può essere tenuti all’oscuro di cose importanti, e però, nonostante tutto, continuare a vivere. Marías non è solo uno scrittore di razza, innamorato dei classici, fra cui Shakespeare, è anche un narratore-filosofo. Ed è da tempo fra i papabili per il Nobel.

Fra gli italiani, assegno la palma a Marco Balzano, per un libro, Resto qui, che racconta una storia vera, la costruzione di una diga, in una valle dell’Alto Adige, che nei primi anni 50 provoca la scomparsa di un paese. Il tema della diga in realtà occupa solo una parte del romanzo. Balzano coglie l’occasione per raccontare l’italianizzazione forzata del Sudtirolo, durante il fascismo, e il periodo buio della Seconda Guerra Mondiale. Temi non del tutto nuovi – sono al centro ad esempio anche del bel romanzo di Francesca Melandri Eva dorme, uscito nel 2010 – ma trattati con mano sicura, senza correre particolari rischi, sul piano del linguaggio e della struttura del romanzo, ma senza neanche particolari soggezioni, nonostante l’autore non sia un “montanaro” e abbia dovuto addentrarsi in un microcosmo così particolare come quello altoatesino.

Nel campo della non-fiction, la palma va ad Alessandro Baricco con il suo The game, cronistoria ragionata ed entusiasta dell’avvento della rivoluzione informatica, forse non tutta condivisibile, ma comunque stimolante. La società a-gerarchica, priva di corpi intermedi, a cui la rete ha contribuito a dar vita (non solo la rete), personalmente mi inquieta parecchio, anche perché è quella in cui viviamo oggi, quella dei grillini e dei giubbetti gialli francese, del populismo legittimato dalle piazze (fisiche o social). Ma il racconto di Baricco di come i nerd della silicon valley aggirarono la linea Maginot delle ideologie novecentesche per andare, per vie traverse, al cuore del potere, è senza dubbio fascinosa.

E fra le letture non legate all’attualità? Beh, quest’anno letterario è stato segnato dalla scomparsa di Philip Roth. Che non è in cima alle mie preferenze, ma è stato uno scrittore amatissimo, più volte anche lui in odore di Nobel (le speranze caddero definitivamente quando il premio venne assegnato ad un altro americano, Bob Dylan). Chi non lo conoscesse può cominciare magari da Pastorale americana, il suo titolo più celebre. E poi, continuando nell’esplorazione dell’“universo” degli ebreoamericani, passare magari anche a Malamud, Bellow, Safran Foer, persino al quasi dimenticato Delmore Schwartz.

Ma per quanto mi riguarda, questo 2018 è stato segnato soprattutto dalla scoperta di un classico recente: I detective selvaggi, romanzo dello scrittore cileno Roberto Bolaño uscito esattamente 20 anni fa, nel 1998. I protagonisti sono due giovani poeti d’avanguardia che si muovono fra Città del Messico e l’Europa, nella seconda metà degli anni Settanta. Le loro storie incrociano le vite di una miriade di personaggi, in una sorta di romanzo-mondo bohemienne sul senso della letteratura e la ricerca delle origini (del movimento poetico dei “realvisceralisti”). Picaresco, tardo-beat, stralunato eppure commovente, questo romanzo rappresenta per il lettore un’esperienza unica, al pari di Infinite Jest, Underworld e altre opere concepite così, opere di grandi dimensioni, vorticose, che risucchiano, sorta di scatole cinesi contenenti voci e situazioni di ogni genere.