Dopo i tragici fatti di Charlottesville, in cui membri del Ku Klux Klan e di altre organizzazioni razziste e neo-naziste protestavano violentemente contro la rimozione da un giardino pubblico della statua del generale ribelle Lee che, durante la guerra civile americana combatté per gli stati del Sud, che si rifiutavano di abolire la schiavitù, negli Stati Uniti è esploso un dibattito appassionato, o meglio una polemica infinita. La materia del contendere sono proprio le statue, le targhe e i monumenti che ricordano personaggi storici che, secondo i fautori delle rimozioni, hanno sostenuto posizioni politiche o ideologiche razziste e reazionarie offensive per le minoranze o, più in generale, per ampi settori della società americana di oggi.

Tra le statue in pericolo però non ci sono solo quelle dei leader della sconfitta Confederazione di stati filo-schiavisti, sembra infatti che, almeno a New York, il monumento più a rischio, sia quello a Cristoforo Colombo: il navigatore genovese che, finanziato dai cattolicissimi re di Spagna, giunse nel nuovo mondo, pur se convinto di essere arrivato da un’altra parte. Secondo molte fonti storiografiche, normalmente non molto approfondite nelle scuole italiane, Colombo non fu solo un coraggioso esploratore, ma anche e soprattutto un mercenario senza scrupoli per il quale la vita e la dignità delle popolazioni indigene che trovò dall’altra parte dell’oceano non valevano nulla. Gli italiani d’America però, ai tempi della grande migrazione, scelsero proprio Colombo come loro simbolo e a Colombo è infatti dedicata una festa celebrata in molti stati e città in cui si celebra l’orgoglio del retaggio italiano con grandi parate e miriadi di altre iniziative.

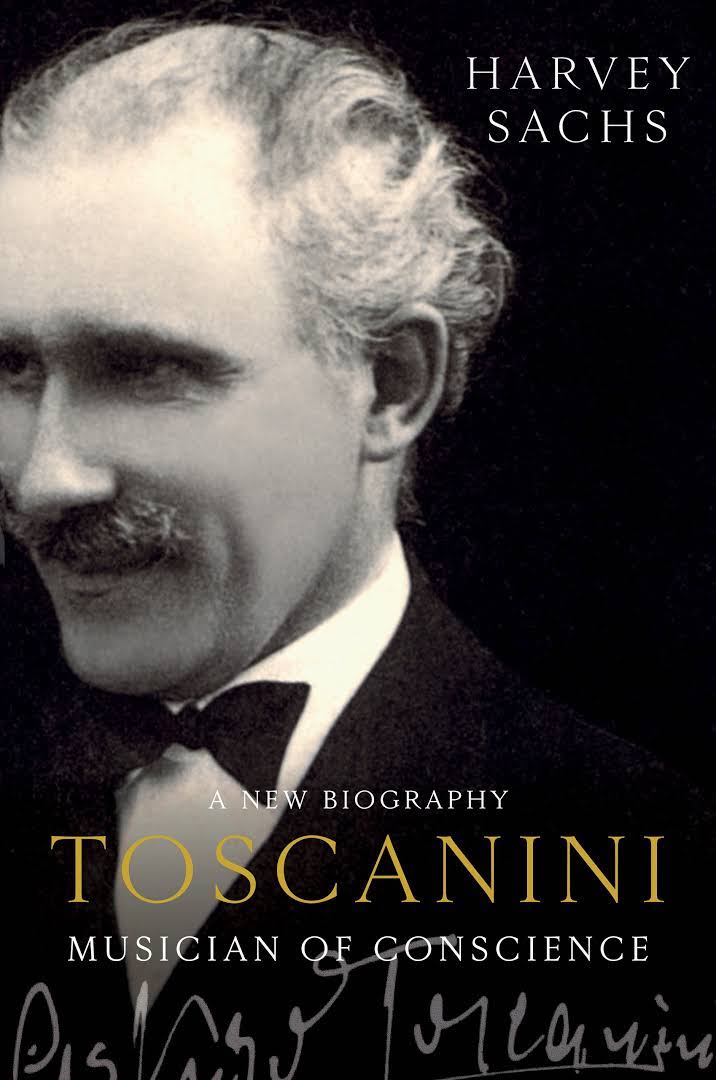

Io non voglio entrare nella polemica sulla rimozione del monumento a Colombo e aggiungere la mia voce alle altre centinaia che in questi giorni si stanno pronunciando con grande veemenza e, spesso, con poca conoscenza storica sulla questione. Vorrei dire qualcosa su un altro monumento a un altro italiano che passò gran parte della sua vita nel nuovo mondo. Il monumento, in questo caso, è di carta: le più di 900 pagine della nuova biografia che lo storico della musica Harvey Sachs ha dedicato ad Arturo Toscanini, definito nel titolo “musicista della coscienza” (il volume sarà pubblicato in Italia dal Saggiatore non appena verrà completata la traduzione). Sachs ha avuto accesso in esclusiva a migliaia di lettere e documenti della famiglia Toscanini e ha potuto ascoltare più di cento nastri, registrati di nascosto dai figli del maestro, in cui lui stesso racconta a familiari ed amici episodi e frammenti della sua vita lunga ed avventurosa. Un’opera definitiva dunque, e che ha il merito di unire alla serietà e capillarità della ricerca una scrittura brillante che la fa leggere come un romanzo avvincente e che avrà il merito di riaccendere l’interesse del pubblico per il più grande direttore d’orchestra del XX secolo e, forse, di tutti i tempi.

Io non voglio entrare nella polemica sulla rimozione del monumento a Colombo e aggiungere la mia voce alle altre centinaia che in questi giorni si stanno pronunciando con grande veemenza e, spesso, con poca conoscenza storica sulla questione. Vorrei dire qualcosa su un altro monumento a un altro italiano che passò gran parte della sua vita nel nuovo mondo. Il monumento, in questo caso, è di carta: le più di 900 pagine della nuova biografia che lo storico della musica Harvey Sachs ha dedicato ad Arturo Toscanini, definito nel titolo “musicista della coscienza” (il volume sarà pubblicato in Italia dal Saggiatore non appena verrà completata la traduzione). Sachs ha avuto accesso in esclusiva a migliaia di lettere e documenti della famiglia Toscanini e ha potuto ascoltare più di cento nastri, registrati di nascosto dai figli del maestro, in cui lui stesso racconta a familiari ed amici episodi e frammenti della sua vita lunga ed avventurosa. Un’opera definitiva dunque, e che ha il merito di unire alla serietà e capillarità della ricerca una scrittura brillante che la fa leggere come un romanzo avvincente e che avrà il merito di riaccendere l’interesse del pubblico per il più grande direttore d’orchestra del XX secolo e, forse, di tutti i tempi.

Lungi dal dipingere un santino dell’anticlericale e antireligioso Maestro, Sachs ne sottolinea soprattutto il contributo fondamentale nel ridefinire il ruolo del direttore d’orchestra che, grazie proprio a Toscanini, diventa anche nel mondo dell’opera, proverbialmente polemico e conflittuale il perno attorno al quale ruotano tutte le altre figure. Nel reclamare il suo primato come direttore, Toscanini in realtà reclama il primato della musica così com’è stata scritta dal compositore per liberarla dagli arbitrari abbellimenti, ghirigori, code e pause che, soprattutto i cantanti, per generazioni erano stati abituati ad inserire a lor piacimento.

Ma se Toscanini fu, senza alcun dubbio, imperioso e persino dittatoriale sul podio, fu nella vita pubblica uno dei più importanti e, forse il più famoso e temuto oppositore dei totalitarismi e delle dittature del suo tempo. Auto-esiliatosi insieme alla famiglia negli USA dopo una spedizione di camicie nere che intendeva punirlo per essersi rifiutato di eseguire l’inno fascista “Giovinezza” prima di un concerto a Bologna, Toscanini fu una spina nel fianco per il regime e personalmente per Mussolini che non poteva sopportare che l’italiano più famoso e osannato al mondo fosse un antifascista. Nel 1936 andò a sue spese in Palestina a dirigere il concerto inaugurale di una nuova orchestra che metteva insieme molti dei musicisti ebrei licenziati e perseguitati in Germania ed altri paesi europei (ora la Israel Philarmonic Orchestra). Mussolini gli fece ritirare per due volte il passaporto, ma Toscanini non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, anche se tornò in Italia solo dopo la caduta del regime; per votare per la repubblica nel referendum istituzionale e per dirigere il concerto di riapertura del Teatro alla Scala di Milano.

Ovviamente non voglio mettere in competizione il navigatore genovese e il musicista parmigiano, ma vedo in Toscanini un modello non solo di italianità, ma anche di fedeltà senza compromessi agli ideali di democrazia e libertà che il piccolo Arturo aveva assorbito dal suo papà, volontario garibaldino, e che rappresentano ancora per noi i cardini della nostra civile convivenza.