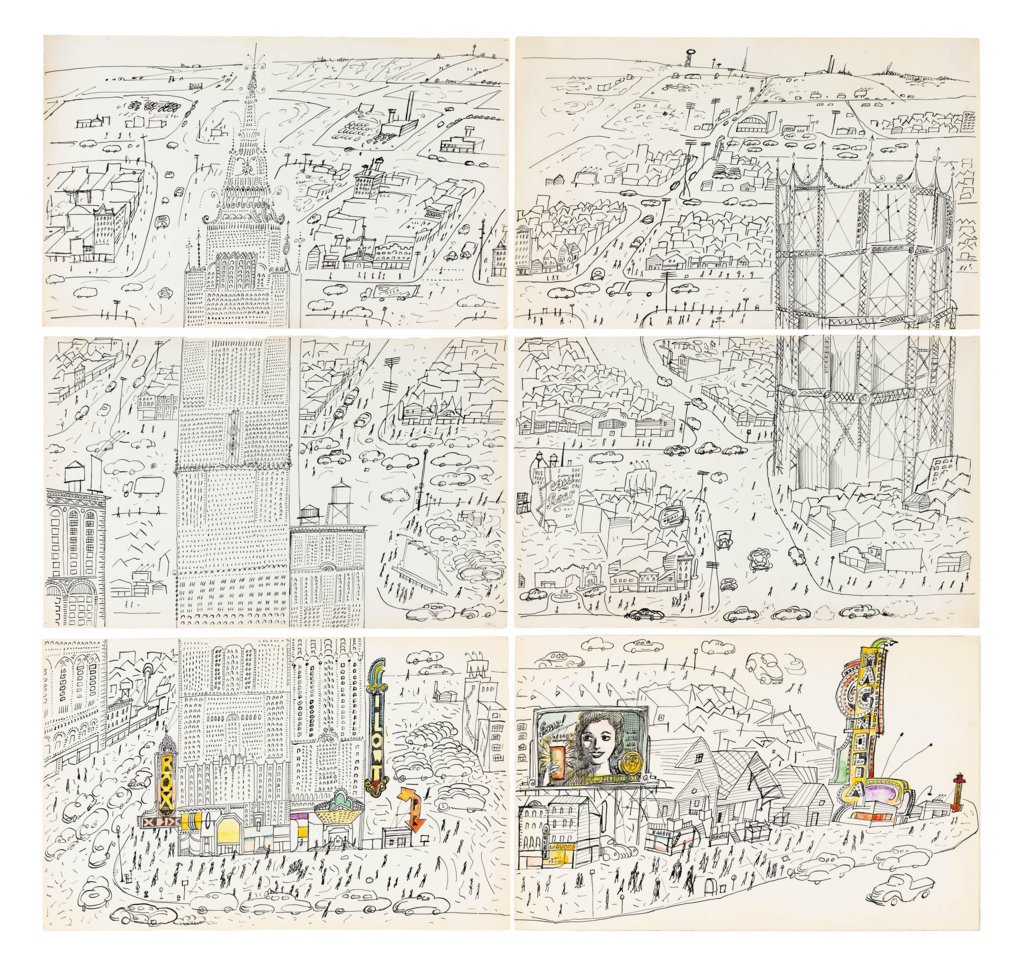

Saul Steinberg, Galleria di Milano, 1951

Inchiostro, matita grassa e acquerello su carta

Collezione privata

© The Saul Steinberg Foundation/Artists

Rights Society (ARS) New York

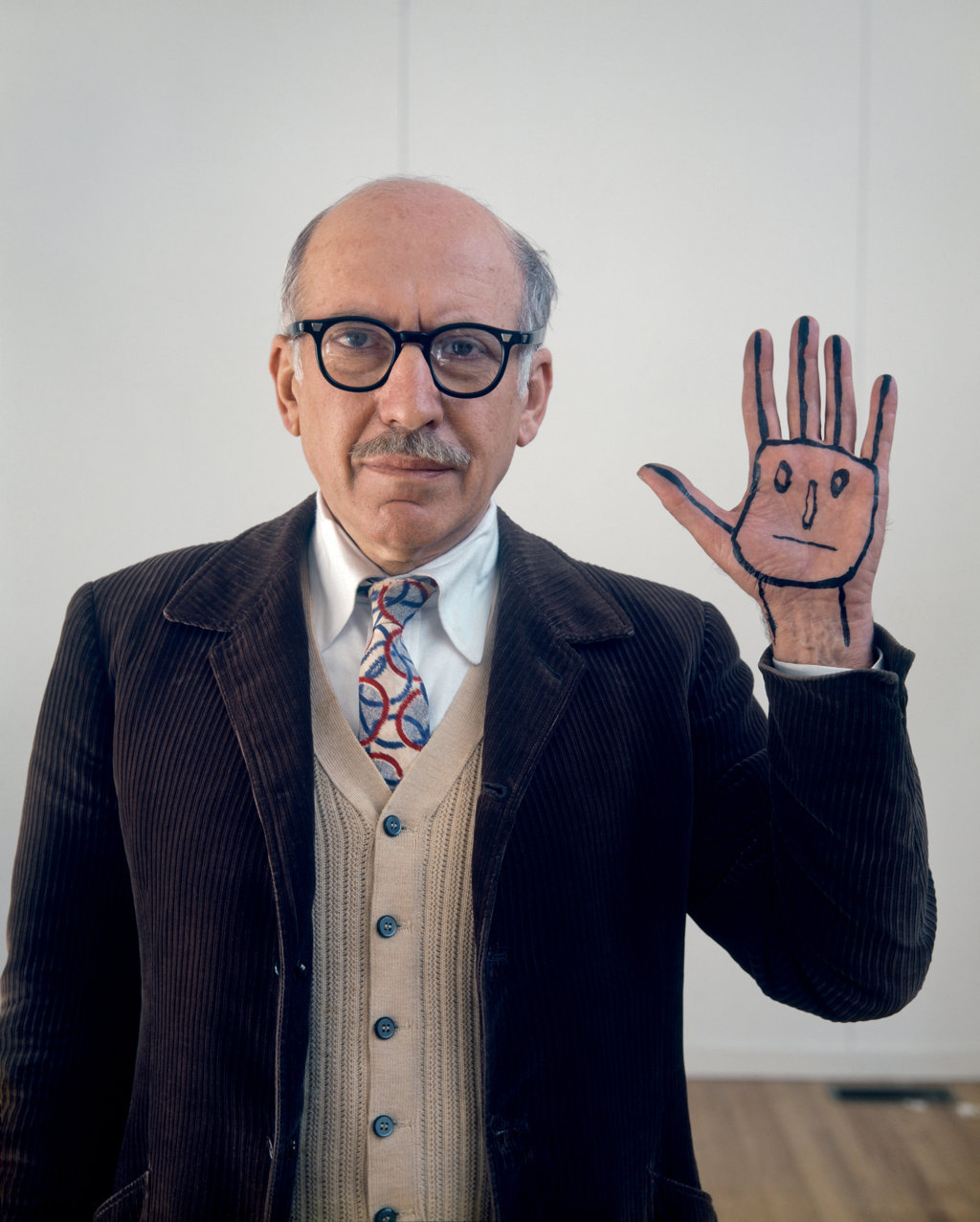

Saul Steinberg arriva a Milano nel 1933. Ha 19 anni e fugge dal suo paese, la Romania, dopo aver frequentato lì il primo anno di filosofia all’università di Bucarest. Fugge perché è ebreo, il suo cognome originario è Jacobson: l’odio razzista comincia a farsi strada, l’accesso agli studi gli viene precluso. Così decide di emigrare a Milano. Arriva qui nell’anno della V Triennale, la prima nel capoluogo lombardo dopo le quattro edizioni di Monza, quella che inaugura il nuovo Palazzo dell’Arte di Giovanni Muzio. E proprio in questo luogo, oggi Palazzo della Triennale, è ospitata una mostra (“Saul Steinberg Milano New York” aperta fino al 13 marzo 2022, curata da Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari) che comprende 350 opere, in gran parte disegni a matita e a penna, pastelli ma anche oggetti, sculture di carta, collages insieme a opere di Tino Nivola e un “Mobile” di Alexander Calder, suoi cari amici. L’allestimento nell’emiciclo vetrato, oscurato per non danneggiare le opere, è stato curato da Italo Lupi, Ico Migliore e Mara Servetto, e utilizza una grande libreria come un potente diorama che segue la curva dell’architettura svelando le opere.

Steinberg (1914-1999) è stato uno scrittore che ha usato il disegno. Ma anche un disegnatore che ha usato la parola. Di certo non solo un illustratore del New Yorker, per il quale ha realizzato oltre 600 illustrazioni e 90 copertine in 60 anni. “Non appartengo propriamente né al mondo dell’arte, né ai fumetti, e nemmeno a quello delle riviste, perciò il mondo dell’arte non sa bene dove piazzarmi”, dichiarerà Steinberg in occasione della mostra newyorchese organizzata dal Whitney Museum nel 1978. Una personalità che ha fatto della linea il suo tratto distintivo mentre la linea della sua vita ha dovuto più volte prendere altre strade.

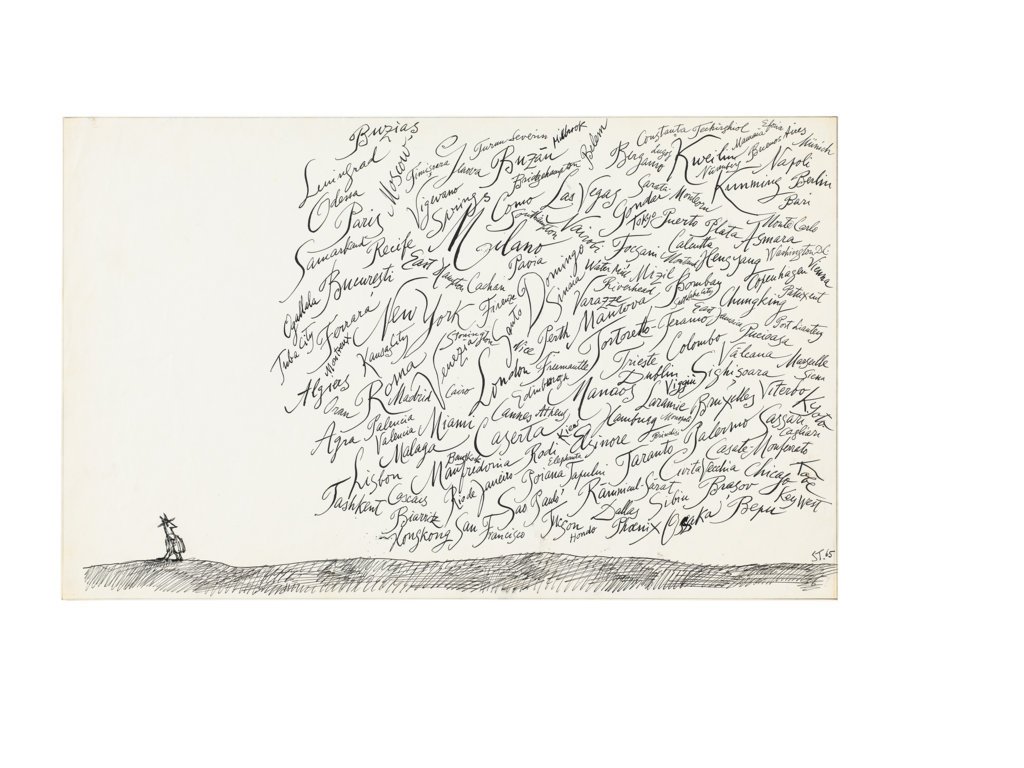

Saul Steinberg, Senza titolo, 1959-62

inchiostro, pastello, matita, pastelli ad olio e collage su un sacchetto di carta marrone tagliato. The Saul Steinberg Foundation, New York © The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS) New York

Saul Steinberg viene a Milano e si iscrive ad Architettura al Regio Politecnico. Vive tra Città Studi e Lambrate, conosce lo scrittore Aldo Buzzi, che resterà suo amico per 60 anni e gli sarà vicino fino all’ultimo dei suoi giorni. Il clima milanese, nell’undicesimo anno dell’era fascista, è comunque intellettualmente vivace: gli esiti del Gruppo Novecento di Mario Sironi e Anselmo Bucci da una parte, gli architetti razionalisti dall’altra, Gio Ponti, direttore di Domus, che proprio in quell’anno inaugura la Torre Littoria (oggi Branca) al Parco Sempione.

Attraverso Buzzi, Steinberg entra in contatto con Giovanni Guareschi, Cesare Zavattini e Alberto Lattuada. Nel 1936 comincia a pubblicare i suoi disegni sulle riviste satiriche “Bertoldo” e “Settebello” e poco dopo anche su “Life” e “Harper’s Bazaar”. Continua a studiare architettura ma nel 1938, con la promulgazione delle famigerate leggi razziali, le cose diventano molto complicate. Quei primi anni, che lui descrive come un “paradiso”, si trasformano in inferno.

Come ebreo straniero deve lasciare l’Italia già nel 1939 ma resta in clandestinità a Milano, abitando sopra la locanda “Il Grillo”, fino a quando viene scoperto e arrestato nel dicembre del 1940, pochi mesi dopo la laurea. Viene portato nel carcere di San Vittore e poi spedito nel campo di internamento di Tortoreto, in Abruzzo. Scriverà un diario di questa lunga prigionia che si conclude nel giugno del 1941, quando viene spedito a Santo Domingo dove resterà un anno prima di poter finalmente arrivare negli Usa. Nel 1942 già collabora con The New Yorker, ma ottenuta la cittadinanza americana viene arruolato in Marina e cooptato nel servizio segreto militare (Oss) per essere inviato nei teatri di guerra di India, Cina, Nord Africa e di nuovo in Italia.

Quando finalmente torna a casa, in America, può dedicarsi alla sua arte. Nel 1946 espone due lavori al MoMa nella mostra “Fourteen Americans” (oggi in mostra a Milano) e diventa grande amico di Alexander Calder con cui condivide nel 1947 il progetto del Terrace Plaza Hotel di Cincinnati. Nel 1954 viene chiamato di nuovo a lavorare a Milano da Ludovico Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers, gli architetti che l’anno successivo realizzeranno la Torre Velasca, i tre amici della sigla BBPR (Gian Luigi Banfi, la prima B dello studio, era morto nel 1945 nel campo di concentramento di Mauthausen): in occasione della X Triennale, Steinberg lavora con loro al “Labirinto dei Bambini” nel Parco Sempione.

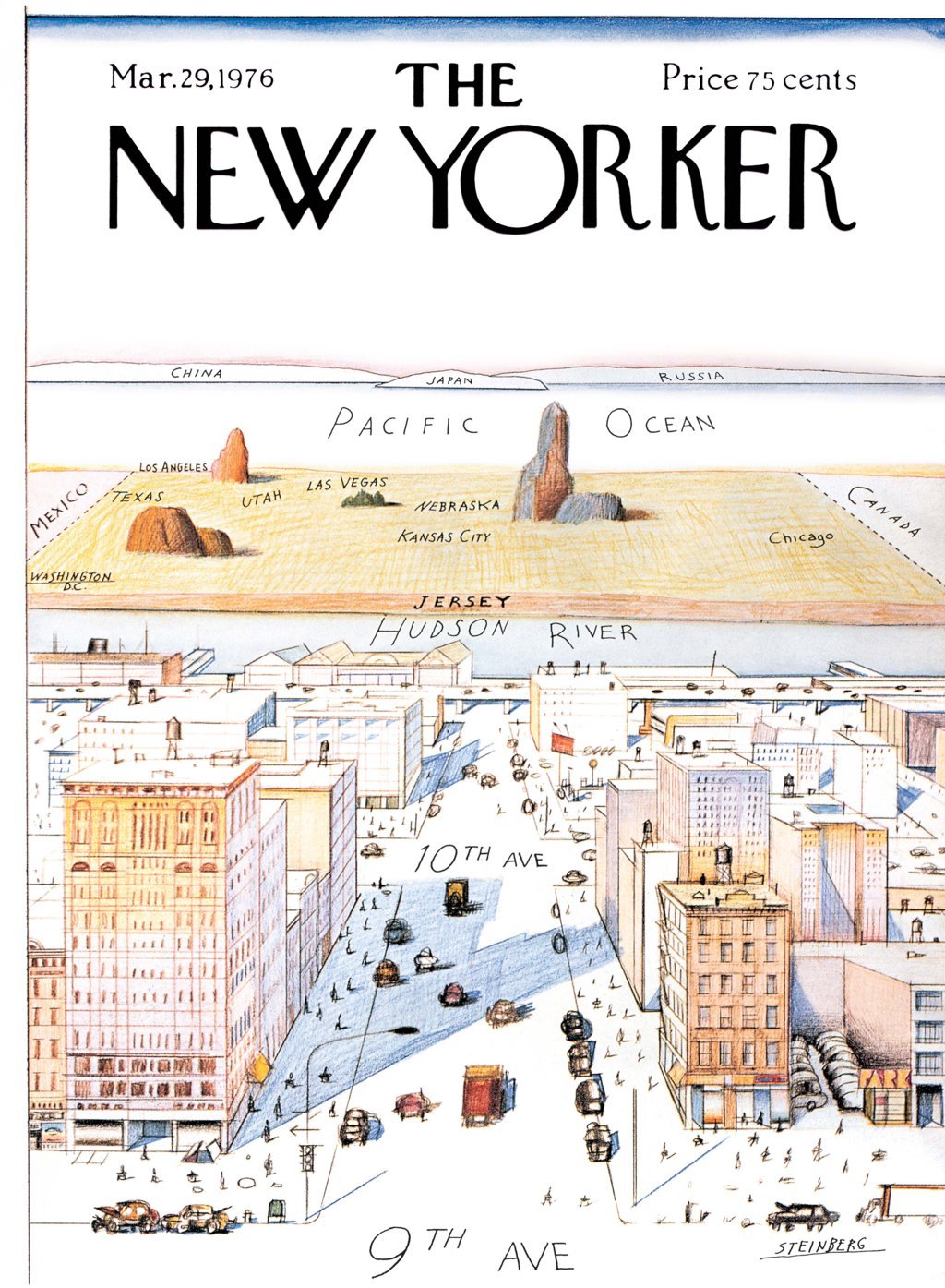

Mar.29, 1976

© The Saul Steinberg Foundation /Artists

Rights Society (ARS), New York

Cover reprinted with permission of The New

Yorker magazine. All rights reserved.

E qui torniamo a Milano e alla mostra. Quanto sono stati importanti quegli anni vissuti in Italia si comprende vedendo che il nucleo centrale dell’esposizione è dedicata ai quattro disegni preparatori, incisi su “leporelli” (fogli di carta piegati a organetto, lunghi fino a 10 metri) che poi dovevano essere riportati proprio sui muri curvi del labirinto dei BPR con la tecnica “a sgraffio”. Queste quattro sono parte integrante di una generosa donazione di 89 opere (41 esposte in anteprima alla mostra) che la Saul Steinberg Foundation ha donato alla Città di Milano e nello specifico alla Biblioteca Nazionale Braidense. E in mostra compaiono anche un disegno del 1951 che raffigura la Galleria Vittorio Emanuele II e un altro del 1971, che raffigura via Ampère nel ‘36, una strada che ben conosceva. Quello che la città di Milano non può più mostrare è invece il grande graffito, quasi cento metri quadri, che Steinberg realizzò nel 1961 nell’androne di Palazzina Mayer, in via Bigli 5, su progetto di BPR: un’opera cancellata nel 1997 da una alquanto discutibile ristrutturazione condominiale e di cui restano solo le foto di Ugo Mulas.

Steinberg ha usato il segno della sua matita per raccontare una mappa dei sentimenti e una geopolitica immaginaria: la sua opera più nota resta “View of the World from 9th Avenue”, copertina del New Yorker del 1976. La sua frase più bella: “Evitare la noia è uno dei nostri scopi più importanti”. Ci è riuscito.