“Per me Francesco Clemente non è solo un amico, ma è davvero un grande artista” ha esordito Sir Norman Rosenthal, facendo gli onori di casa al 92Y di New York il 10 maggio scorso.

Con il suo spirito tipicamente British, Norman Rosenthal, acclamato curatore di mostre e storico dell’arte, con trent’anni di esperienza alla Royal Academy of Arts di Londra alle spalle, ha presentato alla platea del 92Y Francesco Clemente – che non necessita di grandi presentazioni – artista che ha seguito e appoggiato fin dai suoi esordi, negli anni ‘70.

La serata, organizzata dal noto centro culturale ebraico di Uptown, ha avvicinato due figure estremamente vicine tra loro, per i trascorsi lavorativi, ma diametralmente opposte per ruoli e intenzioni, aspetto che ha reso la conversazione tra il critico d’arte e l’artista ancora più interessante.

Norman Rosenthal, si sa, è di molte parole, il suo mestiere e la sua più grande passione sono sempre stati usare le parole giuste per avvicinare il pubblico all’arte, specialmente quella contemporanea, e spendersi per riempire quei vuoti semantici che spesso l’arte produce, per sua natura. Francesco Clemente, invece, parla poco, è sintetico, schietto, ha una dialettica che potremmo definire “ecologica”, senza sprechi, che va dritta al punto, senza per questo rinunciare alla vaghezza del linguaggio artistico e filosofico.

Una conversazione tutta da ascoltare e da ricordare, insomma, quella tra due mondi che da sempre si cercano e comunicano per necessità.

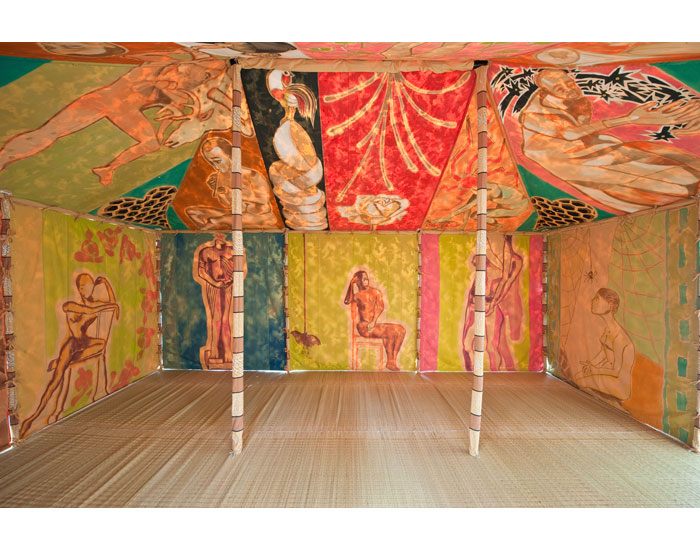

Sir Norman Rosenthal, infatti, è noto per aver dato, in qualità di Exhibitions Secretary alla Royal Academy of Arts, grandissimo spazio alle correnti artistiche degli anni ‘80 organizzando mostre importanti, come quella del 1981 alla Royal Academy A New Spirit in Paintings, rimasta nella storia per aver messo in mostra le tendenze artistiche internazionali più underground dell’epoca: il Neo-espressionismo americano e tedesco di Julian Schnabel, Georg Baselitz e Joseph Beuys e la Transavanguardia italiana di Francesco Clemente, Sandro Chia ed Enzo Cucchi. Francesco Clemente, dal canto suo, è stato vicino al movimento della Transavanguardia italiana per un periodo, prima di coniare il suo stile inconfondibile, fatto di diverse tecniche pittoriche, suggestioni asiatiche, corpi, autoritratti, acquerelli, tende colorate, sincretismo stilistico, in una ricerca senza fine.

Ed è proprio di questo che Clemente e Rosenthal hanno parlato durante l’incontro del 10 maggio: di creazione artistica, di ispirazione, di filosofia, del ruolo dell’arte nella società.

Cominciando dall’inizio della sua carriera, Rosenthal ha guidato Clemente in una lunga intervista partita da Napoli, la sua città natale, che ha lasciato molto presto per andare a Roma. “L’Italia era come una scatola piena di tradizione. Mi sentivo come in una bottiglia quando ero lì e ho deciso di andare via. In realtà sto ancora scappando dall’Italia, sono ancora in fuga”, ha detto Clemente. “Roma per chi veniva dal Sud come me – io sono napoletano – era una tappa obbligata, anche se sono d’accordo con il poeta Sandro Penna quando dice che Roma è una città fatta di solitudine e con Rilke quando dice che quei sassi antichi non ci appartengono. Ho studiato architettura a Roma, ma al tempo la facoltà era simbolo della lotta anti-imperialista, era una scuola di politica più che altro. Amavo (e amo tuttora) la letteratura dissidente della Beat Generation, che mi ispirava ed era l’unica cosa che mi stimolava davvero. A quell’epoca ero generalmente scontento, pensavo che non ci fosse via d’uscita e allora sono andato in India”.

Ed è lì che l’arte di Clemente prende forma nei primi autoritratti e nei primi disegni che ritraggono insistentemente il corpo umano: “A Madras, in India, ho trascorso la mia principale fase di formazione, avevo 22 anni circa. In quegli anni ho letto tanti testi antichi di alchimia, filosofia indiana e teosofia e questo si è riverberato nei miei primi disegni, in cui il corpo è semplicemente un filtro tra il dentro e il fuori, un filtro da perforare, attraversare”. Dell’India oltre alle tecniche di artigianato, l’arte antica e la filosofia, l’artista ha amato anche la spiritualità: “La cosa che più mi ha colpito dell’India è il senso del segreto della vita. Loro hanno il dono di capire il senso profondo delle cose e quando possiedi il senso del mistero produci grandi religioni, non avviene mai il contrario”.

Dopo l’India c’è stato l’Afghanistan, con il mentore e amico Alighiero Boetti, esponente della corrente dell’Arte povera italiana, celebre per i suoi “arazzi” fatti di griglie di frasi e disegni, con cui Clemente ha percorso a piedi il Paese in una sorta di grand tour mediorientale: “L’Afghanistan per me era troppo violento, non era un luogo contemporaneo, c’era un approccio severo a ogni cosa, non faceva per me”, ha commentato Clemente.

E dopo l’Asia, New York, perché qualcuno negli Stati Uniti aveva notato la sua arte. Clemente, così, si è messo in viaggio per Oakland direttamente dall’India per la sua prima mostra americana: “Arrivare in America da Est è stata la mia fortuna, ne sono certo. Non so perché, ma so che è così. Credo nelle simmetrie”. A New York Clemente ha incontrato tutti gli artisti più underground dell’epoca e ci ha lavorato insieme: Joseph Beuys, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel – presente il 10 maggio in sala. “Da Beuys ho imparato molto, lui è stato di grande ispirazione per tanti; Basquiat era un angelo, era davvero sofisticato e avevamo molte cose in comune: per esempio entrambi amavamo la letteratura Beat. Mentre da Boetti ho imparato la cosa più importante: imparare a pensare. Lui non mi ha insegnato a dipingere, ma a pensare bene, perchè un artista deve saper pensare bene, deve essere un intellettuale, non deve solo saper dipingere.”

Alla domanda di Rosenthal sulla sua formazione artistica, Clemente ha risposto: “Non ho mai frequentato una scuola di pittura, all’epoca non c’era studio né organizzazione. E poi nei libri non c’è niente! Per me dipingere è come meditare, l’arte è una forma di meditazione, che ti permette di essere nel presente, rinunciando ai sensi meccanici. Una volta scoperto questo, molte porte si aprono. E poi Stendhal diceva che ci sono l’arte e la storia dell’arte: sono due cose diverse”.

Studiare l’arte a tavolino mai, ma il rapporto con l’arte e con gli artisti dell’epoca sono stati e sono ancora al centro delle riflessioni dell’artista: “Rilke diceva che la bellezza è l’inizio del terrore. Sono d’accordo e dico che la bellezza è difficile, ma non sarà mai colonizzata dal capitalismo. All’epoca, negli anni ‘80, si è creata una grande solidarietà tra artisti giovani, che avevano lo stesso obiettivo, cioè dire realmente qualcosa, non commentando la società, ma facendo arte. Come Julian Schnabel, per esempio”. “Ma – chiede Rosenthal – l’arte può risolvere i problemi della società?” “Essere un artista – spiega Clemente – significa essere un attivista, creare nuove narrative. Quello che faccio io è molto politico: ignoro una serie di cose per scelta politica. L’Asia e la teosofia sono state per me un’alternativa al comunismo e al capitalismo, per esempio, un’alternativa alle ideologie. La contemplazione per me è l’alternativa.”

Restando in tema di comunismo, allora, l’esperienza in Cina, da cui sono scaturite le famose tende esposte nelle gallerie newyorchesi: “La Cina per me è stata una grande sorpresa: in Cina credono che la loro tradizione sia andata perduta, ma non è così. È sopravvissuto tutto, hanno distrutto tutto per conservare le cose importanti”. Così, a proposito di distruzione e permanenza, Rosenthal chiede a Clemente se New York oggi sia cambiata rispetto agli anni ‘80 e se il mondo dell’arte sia cambiato da allora: “Sono interessato a cosa succede a me e non credo che il problema sia il confronto tra le vecchie generazioni di artisti e quelle nuove. Per me la cosa più importante è la motivazione che spinge a fare l’artista, l’intenzione, il motivo profondo. Le mie motivazioni? La natura della coscienza è la continuità della discontinuità: è questo quello che io vedo nella mia arte e mi sento bene.”

Ma c’è spazio per la realtà nell’arte di Clemente? – si domanda Rosenthal. “Il mio lavoro trae origine dall’osservazione della sincronia. Io non sono un esoterista, perché non applico il principio di causa ed effetto. Credo nella sincronia delle cose e nel sincretismo, nella fusione di diverse culture”. Essere un artista oggi cosa comporta allora? “Oggi creare è più difficile rispetto al passato, perché l’altro te lo devi inventare, non c’è quasi più. Oggi è tutto più semplice, viaggiare, spostarsi, conoscere, entrare in contatto: questo rende tutto più difficile per l’artista, perché il mistero te lo devi inventare”. La filosofia, la spiritualità, la meditazione, la contemplazione, e una certa forma di religiosità: “Io sono religioso a modo mio e delle tre religioni monoteiste preferisco sicuramente la più antica, perché il suo libro è il più misterioso e perché in nessun’altra religione l’uomo litiga con dio”.