Quando Jack Kerouac e Allen Ginsberg conobbero William Burroughs, a New York nei primi anni ’40, il futuro autore de Il pasto nudo era un uomo “educato e solenne, un perfetto gentiluomo, ma molto timido e sensibile”, con un appartamento a Riverside Drive e una libreria ben fornita. Borroughs, più vecchio di loro di una decina d’anni (classe 1914), aveva già vissuto in Europa, aveva iniziato a esplorare la sua omosessualità e soprattutto aveva letto moltissimo. Per suo tramite, il poeta e il romanziere più famosi della beat generation scoprirono Céline, Cocteau, Gogol, ma anche Spengler e Pareto, inaugurando un’amicizia che, fra alti e bassi, sarebbe durata tutta la vita (la breve vita di Kerouac e quella assai più lunga di Ginsberg, che morì solo tre mesi prima di Burroughs, nell’aprile del 1997, esattamente 20 anni fa).

Un beat anomalo

Pur essendo un grande estimatore dei beat, ammetto di avere sempre avuto qualche difficoltà con William Burroughs, e credo di non essere il solo (se vi interessa andatevi a leggere ad esempio cosa scrive Walter Catalano in Carmillaonline.com). Faccio fatica a considerarlo in tutto e per tutto organico ai beat. Sul piano biografico e finanche iconografico, nonostante moltissimi artisti siano andati, a più riprese, alla sua corte – in particolare al “bunker” sulla Bowery dove abitò quando smise di girare per il mondo e decise di far base a New York – troppe cose in lui mi sembrano lontane dal messaggio “strada-pace-libertà-amore-estasi universale” contenuto nelle opere di Ginberg, Kerouac, Corso, Ferlinghetti e compagnia (anche se mescolato, a volte, a non poca disperazione): dalla sua passione per le armi da fuoco alla sua misoginia, fino al cinismo, se tale era davvero, che gli permise di superare abbastanza agevolmente l’arcinota uccisione della moglie Joan Vollmer, nel 1951, a Città del Messico, con un colpo di pistola originariamente diretto ad un bicchiere che si era posata (o che le aveva posato) sulla testa, giocando a Guglielmo Tell di fronte ad un gruppo di amici ubriachi.

Sul piano prettamente artistico, invece, nonostante Burroughs sia stato, dei beat, lo sperimentatore più radicale, quello che più di tutti ha sovvertito le regole del romanzo, ho trovato mio malgrado Il pasto nudo, la sua opera fondamentale, una estenuante galleria di orrori splatter-punk, indecifrabile Nova Expres e insospettabilmente distaccato La scimmia sulla schiena, resoconto della sua discesa nei gironi della dipendenza da oppiacei. Riguardo all’indecifrabilità, certo Joyce fa lo stesso effetto, anche se lì la costruzione del romanzo risponde a regole diverse rispetto a quella del cut-up che Burroughs ha “brevettato” assieme a Brion Gysin (scrivere una pagina, tagliarla in tante stringhe, mescolarle e poi ricomporre il tutto, come in un assemblaggio mentale che bypassa consecutio temporum e logiche narrative classiche). In ogni modo, sul versante flusso di coscienza & simili penso che sia Virginia Woolf che Arthur Schnitzler siano superiori a Joyce, perché lì la sperimentazione non si nasconde dietro l’alibi della non-comunicabilità. Lo stesso vale a mio parere per il Kerouac più immaginifico, come quello de Il dottor Sax, nei confronti del Burroughs più drogato: il primo avvince con la sua prosa piena di echi d’infanzia e proto-pop, il secondo può semplicemente shockare (e dicendo questo immagino di poter essere annoverato fra i wolfiani, ovvero gli ammiratori di Thomas Wolfe, come appunto Kerouac, rispetto ai non-wolfiani, come Burroughs e Ginsberg, riprendendo una vecchia tenzone del nucleo-base della beat generation).

Tuttavia, è difficile non rimanere soggiogati dal fascino che emana questo scrittore così fuori dai canoni. Fonte di ispirazione per tanti altri autori, come i maestri della fantascienza “psicosociale” James Ballard e Philip K. Dick. Amato da tutte le rockstar, da David Bowie a Lou Reed, da Patti Smith, di cui ammirava il grande carisma sul palco, a Kurt Cobain, che conobbe poco prima del suicidio, fino a Laurie Anderson, che negli anni ’80 costruì attorno alla sua idea di “linguaggio come virus” uno show multimediale fantastico. Raccontato infine in un film sulfureo e al tempo stesso esilarante come quello che David Cronenberg ha ricavato nel 1991 da Il pasto nudo, con i suoi mostri – la macchina da scrivere vivente, il buco del culo parlante – e i suoi ospiti illustri (come i coniugi Bowles, prima di lui espatriati americani in Marocco).

La biografia definitiva

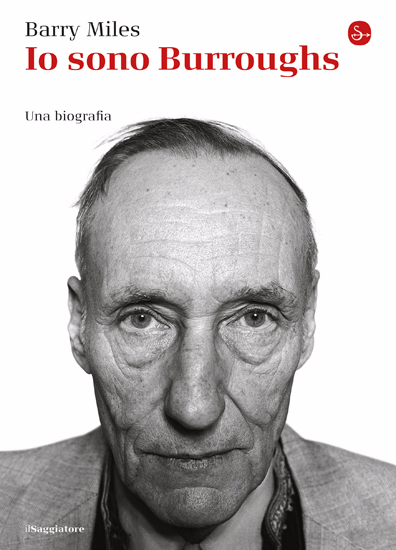

Il monumentale volume di Barry Miles Io sono Burroughs. Una biografia, tradotto da poco in italiano, ha il merito di mettere in fila tutto ciò che si sapeva e che non si sapeva sull’uomo e sull’artista, nonché sul nucleo originale della beat generation, formatosi attorno alla Columbia University grazie soprattutto ad un elemento catalizzatore poi poco ricordato come Lucien Carr. Burroughs ne emerge come un personaggio che ha attraversato la storia del XX secolo, contiguo alle avanguardie anche se sempre piuttosto defilato rispetto alla scena letteraria mainstream, complice uno stile di vita decisamente borderline.

Nato a Saint Louis da una famiglia arricchitasi grazie al fortunato brevetto di una macchina calcolatrice, dotato quindi fin dagli esordi di mezzi economici sconosciuti ad esempio ad un Kerouac, Burroughs ha continuato a studiare un po’ qui e un po’ là fra Harvard, Chicago, New York, l’Europa, il Messico, fin oltre i 30 anni, costruendosi via via una eclettica “corazza” culturale fatta solo in parte di letteratura, e dove sono confluite la linguistica così come l’antropologia, l’archeologia precolombiana, la logica (non-aristotelica) e la psicanalisi (per un breve periodo frequentò anche lo studio newyorchese di Paul Federn, rappresentante ufficiale di Freud in America, peraltro senza trarne un gran beneficio).

Ma c’è anche altro. Chi fra i suoi lettori sapeva che nel 1937 trascorse quasi un anno a Vienna, studiando medicina e facendo frequenti puntate in luoghi “esotici” come l’Albania o la cittadella fortificata di Dubrovnik, sulla costa Dalmata? Chi sapeva del suo matrimonio proprio con un’aristocratica ebrea tedesca di Dubrovnik, per consentirle di espatriare negli USA, e così di sottrarsi per un soffio agli artigli del nazismo, che si preparavano a ghermirla?

La leggenda di Burroughs solitamente inizia con l’esplorazione delle strade della droga nella New York della metà degli anni 40, mentre si dedicava a lavori bizzarri come il disinfestatore, il detective privato, per un breve periodo anche il cronista. Prosegue con l’incidente che costò la vita, in Messico, alla sua consorte (una delle prime donne del giro beat, già con un figlio a carico quando conobbe Burroughs), poi con i soggiorni a Tangeri, a Parigi, a Londra, a Venezia, e quindi di nuovo a New York, per la sua piena consacrazione come scrittore alternativo.

Gli albori di quella che poi si sarebbe definita beat generation non sono altrettanto noti. Ad esempio: il delitto di cui si macchiò Carr, che uccise a coltellate il suo assilante innamorato David Kammerer (uno stalker senza speranza, lo definiremmo oggi), cercando poi inutilmente di far sparire il corpo nell’Hudson, pur essendo stato raccontato in un lavoro giovanile di Kerouac e Burroughs, E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche (all’epoca respinto da Simon & Schuster), è rimasto un po’ ai margini della mitologia hipster e beat. Ciò vale anche per altri eventi e “costumi”, rivelatori di una certa attitudine alla crudeltà di quel contesto culturale. Per dirne una, Timothy Leary, il profeta dell’LSD, rimase turbato da come a Tangeri, nella casa di Paul Bowles, si somministrassero sostanze allucinogene a persone che non ne avevano la benché minima esperienza, a volte spingendole deliberatamente verso un bad trip, un “brutto viaggio” (solo Ginsberg andava in soccorso di questi sventurati, con un atteggiamento definito da curandeiro).

Erano anni strani e la biografica li restituisce in maniera efficace; la Manhattan scarsamente illuminata del periodo bellico, piena di militari in licenza e piccoli criminali, poi l’America dell’era Truman, sulle soglie della Guerra fredda, ma anche il Messico di Aleman e la Tangeri sottoposta ad una amministrazione internazionale, piena di espatriati, dove quasi tutto era lecito (ma presto si sarebbero imposti i nazionalisti). L’universo delle droghe era un mondo ancora parzialmente sconosciuto. L’omosessualità rimaneva un tabù, pur essendo ovunque, e pur dando origine ad un fiorente mercimonio.

Lo “spirito del male”

Miles, anch’esso un personaggio del mondo controculturale londinese degli anni ’60, racconta tutto questo, e molto altro ancora, con una incredibile dovizia di particolari, provando anche a far luce sul mistero della creatività di Burroughs. A volte collegando le sue vicende personali ai protagonisti e alle situazioni che compaiono nei romanzi, tanto stravolte da essere irriconoscibili senza una qualche guida. E senza mai occultare il ruolo determinante svolto dalle droghe e dall’alcol, cosa peraltro impossibile: “Tutti i suoi libri sono stati scritti sotto marijuana, che continuò a prendere tutta la vita, e/o oppiacei [..]. Le droghe erano una parte importantissima della sua vita: erano un interesse primario e il tema di parecchie cose che ha scritto”, scrive Miles.

Burroughs dal canto suo spiegò molti anni dopo che la morte della moglie fu determinante per la sua carriera di scrittore: “Sono obbligato a giungere alla terrificante conclusione – scrisse in Queer – che senza la morte di Joan io non sarei mai diventato uno scrittore, e a rendermi conto di quanto questo evento abbia motivato ed espresso la mia scrittura. Vivo sotto la minaccia costante di essere posseduto, un bisogno costante di sfuggire alla possessione, al controllo. Perciò la morte di Joan mi ha messo in contatto con l’invasore, lo spirito del male, e mi ha trascinato in una battaglia lunga un’intera vita, in cui non ho avuto altra scelta che scrivere la mia via d’uscita”.

Burroughs attribuisce qui l’uccisione della moglie allo “spirito del male” da cui sarebbe stato posseduto, appunto. La biografia di Miles inizia in medias res con la descrizione di una cerimonia indiana, una specie di esorcismo, a qui lo scrittore ad un certo punto si sarebbe sottoposto proprio per liberarsi da questo spirito. Può sembrare un modo molto classico di sgravarsi la coscienza. Ma in definitiva doveva saperlo lo stesso Burroughs, il quale, a rito terminato, ammise che la cerimonia, propria della cultura dei nativi americani, non era poi così diversa, sul piano funzionale, dall’esorcismo cattolico o dalla psicoterapia (per la verità la definisce maggiormente efficace della psicoterapia).

Più interessante è invece il suo attribuire alla scrittura un potere salvifico. Di nuovo, Burroughs non è il solo scrittore ad avere dichiarato che la parola scritta è stata uno strumento per sgominare i propri fantasmi. Semmai, alla luce della sua complessa e articolata produzione, va riconosciuto che questa via d’uscita non si è rivelata né comoda né lineare. Per sopravvivere, l’autore ha dovuto inventarsi una scrittura. Il suo cut-up – di ascendenza dada – è stato una sfida e una lotta, non un patteggiamento. E’ su questo che si fonda la credibilità di William Burroughs, rimasta intatta dopo la sua morte.

Scrittore militante

Questa biografia non dissolve l’aura sinistra che circonda “Old Bull Lee”, come lo ribattezzò Kerouac. Tante cose, restano difficili da inquadrare, e disturbano: la sua fascinazione per la malavita, ad esempio; quella per Scientology ed altre terapie “alternative”, o per gli UFO; la sua eleganza formale, di cui testimoniano le fotografie (spesso in giacca, cravatta, cappello, impeccabile anche nel cuore della foresta amazonica); l’abbandono del figlio avuto con Joan Vollmer, morto poi poco più che trentenne, il fegato devastato dalla cirrosi; il suo ricorso al sesso a pagamento in paesi poveri, con ragazzi giovanissimi (abitudine all’epoca largamente praticata dagli intellettuali, come noto anche dal nostro Pasolini). Il fatto che subito dopo l’omicidio, seppur accidentale, di Joan, si sia messo in viaggio per il Centro e Sud America alla ricerca di una nuova droga – esperienza descritta nelle lettere spedite in quel periodo a Ginsberg e raccolte anni dopo in Le lettere dello Yage – apparentemente senza un’ombra di rimorso. Riguardo in particolare alle droghe, vale appena la pena di aggiungere che da strumento per l’esplorazione dell’inconscio, come potevano essere per la generazione beat, sono diventate, oggi, ciò che tutti sappiamo: un abbruttente mercato, una espressione fra le più eloquenti della globalizzazione consumistica. Burroughs uscì e entrò più volte dalle/nelle dipendenze. Ma non si liberò mai completamente dalla loro influenza, né probabilmente lo hai mai desiderato.

Sul piano della scrittura, la mancanza di vere trame e di veri personaggi nei suoi romanzi, unita alla violenza fumettistica e al frequente ricorso a teorie pseudo-fantascientifiche per parlare di temi come il contagio, il controllo – e specularmente la necessità di liberarsi da ogni forma di controllo – possono sembrare a volte delle scappatoie. Ma non bisogna dimenticare che Burroughs è stato uno scrittore “militante”, pur rimanendo quasi sempre lontano dall’impegno politico vero e proprio. Non scriveva per il gusto di raccontare storie, né per mantenersi e nemmeno per confrontarsi con i suoi maestri (troppo lontana è la sua idea di letteratura da quella di qualsivoglia altro scrittore): scriveva per minare le fondamenta dell’ordine sociale. Il suo primo bersaglio era il linguaggio: un virus capace di autopropagarsi, ovvero uno strumento di controllo delle menti, che andava sovvertito. Tesi ad un tempo moderna e terribilmente aristocratica, incomprensibile per chi in quegli stessi anni si batteva, e oggi ancora si batte, contro l’analfabetismo, compreso quello di ritorno.

Altre volte, Burroughs sembra considerare la parola, l’espressione verbale, uno strumento di comunicazione goffo e destinato ad essere superato dalla tecnologia: c’è chi ha fatto notare che in questo ha per certi vesti precorso quanto avviene oggi con la diffusione di Internet, degli SMS, della comunicazione basata, in maniera sempre più massiccia, su immagini, icone, emoticon.

Infine, la telepatia. Burroughs l’ha sperimentata a più riprese, e probabilmente ha visto in essa una sorta di “soluzione finale” al problema, anche se nulla fa pensare che alla fine abbia veramente funzionato.

Burroughs rimarrà

Questo libro, uscito negli USA nel 2014, è molto affascinante, e non potrebbe essere altrimenti, considerata la vita che racconta. Può rafforzare l’opinione di quanti, con Norman Mailer, considerano Burroughs uno dei pochi scrittori americani geniali della sua epoca, spingendone altri, magari più scettici, a confrontarsi con la sua produzione, che comprende, oltre ai romanzi, racconti, poesie, dischi, quadri, articoli di “antigiornalismo”, esperimenti di ogni genere. Ma può anche disgustare definitivamente quelli che vedono in lui un bluff. E anche questo alla fine ci può stare, difficile usare le mezze misure con uno scrittore così.

Un merito del ponderoso volume è quello di dire qualcosa sugli ultimi anni della vita di Burroughs. Sulla scomparsa dei suoi amici residui, poco prima di lui (oltre a Allen Ginsberg anche Timothy Leary, che gli telefonò quattro ore prima di morire, probabilmente incredulo di ciò che stava per capitargli). Sul suo stesso aspettare, un po’ più serenamente di come aveva vissuto, la chiamata finale, a Lawrence, in Kansas, sempre con qualche pistola e qualche droga a portata di mano Ma poi, per uno che – sulla scia di Aleister Crowley – ha scritto “Niente è vero, tutto è permesso”, ha senso la parola fine?

In coda a questa lunga recensione, lancio le conchiglie e faccio la mia profezia: i libri di Burroughs, che comunque, sottolinea Miles, continuano ad essere ristampati e studiati, in futuro saranno sempre meno letti, come anche quelli di Pasolini. Tuttavia, al pari di Pasolini, Burroughs rimarrà. Rimarranno le sue massime, le sue foto, i suoi aneddoti, i suoi prestiti alla musica, il suo amore per i gatti, il suo humor nero, l’eco dei suoi inferni, degni di Bosch e di Sade. Burroughs rimarrà nel costume, nell’immaginario collettivo. Rimarrà come una fonte di ispirazione. Pochi lo conosceranno a fondo. Tanti crederanno di conoscerlo.

Barry Miles, Io sono Burroughs. Una biografia, Il Saggiatore, 2016 (in inglese Call me Burroughs. A life, 2014).