Certi scrittori americani sembrano essere i soli a riuscire a riprodurre sulla pagina le sensazioni che trasmette il loro compatriota Edward Hopper con i suoi quadri. Parlo di solitudine, innanzitutto, una solitudine intima e incancellabile, che prescinde dal fatto di vivere in società persino sovrappopolate o, più semplicemente, di frequentare altre persone. Ma mi riferisco anche alla consapevolezza di essere arrivati – in quella casa, strada, ufficio, bar, pompa di benzina, salotto, camera d’albergo – nel punto esatto in cui la vita si condensa e si svela (“il pasto nudo”, di cui parlava Burroughs, seppur andata la sua scrittura in un’altra direzione). Il tutto a bagno nella quotidianità più assoluta.

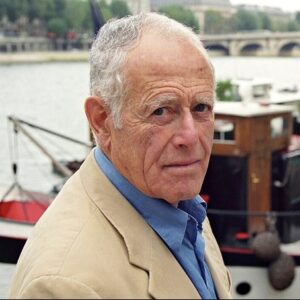

Non c’è bisogno di evocare esperienze-limite come la droga o la guerra, anche se James Salter, è di lui che parliamo, ha servito nell’aviazione militare degli Stati Uniti e ha combattuto nella guerra di Corea, dopo avere mancato per un soffio la Seconda Guerra Mondiale. Negli americani, perlomeno in certi americani – come già nel Joyce dei Dubliners – quei momenti, quelle epifanie, prendono forma nelle pieghe dell’esistenza ordinaria: una bicchierata fra amiche, una cena andata a monte, una corsa in taxi, una telefonata dell’amante, un cielo stellato visto dal giardino di casa. Ciò li può fare amare od odiare, naturalmente. Io li amo.

Ma chi chiede alla scrittura trame scoppiettanti, riferimenti continui alla storia o alla cronaca, distopie, realismo magico, o ancora, chi chiede alla scrittura di spiegare minuziosamente i moventi delle azioni e dei comportamenti individuali, con i racconti de L’ultima notte, appena tradotto in Italia da Guanda, potrebbe trovarsi a disagio.

Siamo dalle parti di Carver, e prima di lui dell’Hemingway di Un posto pulito, illuminato bene, anche se Salter amava Flaubert e Balzac. I fatti prendono il sopravvento. E la frase si asciuga. Soggetto, verbo, complemento. “Philip sposò Adele un giorno di giugno. Il cielo era coperto e soffiava il vento. Più tardi spuntò il sole”. Poche pennellate per lo sfondo, e poi si va al dunque, al ritratto. Ad esempio, quello di una coppia apparentemente riuscita, lei una donna separata, che “aveva fatto buon sesso fin dall’età di 15 anni”, lui un uomo pacato e competente, “che dava l’impressione di non curarsi in alcun modo di sé, di essere al di sopra di tutto”. Ma a cena dai Morrissey lei beve troppo, e comincia a tirare fuori cose, di lui, che gli amici ignoravano. Lui la corregge, afferma più volte che non è andata veramente così o cosà. Chi ha ragione? “Uno, nessuno, centomila”, potrebbe rispondere il lettore italiano. Siamo alla radice dell’incomunicabilità, nel cuore della solitudine primaria, quella data dalla visione divergente che due persone, anche tra loro legate, possono avere del medesimo soggetto. Ma siamo anche nel cuore di una scrittura che punta tutto nel suo essere asciutta, essenziale, basic. In cui, a guardare bene, a rileggere i periodi, ogni parola risulta necessaria.

A volte il finale rimane sospeso, un vecchio trucco che funziona sempre. A volte la trama conosce uno scarto, una deviazione dalla strada tracciata, come se il narratore all’improvviso avesse messo a fuoco un dettaglio alle spalle dei protagonisti. Un maestro di nuoto diventato attore per caso esce a cena con un’attrice famosa, ormai sul viale del tramonto. Ci chiediamo cosa succederà fra i due, se l’attore-per-caso cederà a quella sorta di sprezzante seduzione a cui è sottoposto dalla star, ma il riflettore si sposta sulla donna che ha organizzato la cena, la produttrice del film, bidonata dai due con una scusa.

Altre volte spira un vento di tragedia. Tre amiche bevono e ballano nell’appartamento di una di loro, dopo essere state a cena fuori. La prima ad andarsene invidia la disinvoltura delle altre due, grazie alla quale fanno e dicono cose che lei non farebbe o non direbbe mai (ad esempio un complimento come “hai due bellissime tette”). Ma c’è un segreto, difficile da confessare, che spiega i suoi rimpianti e che viene fuori solo con il taxista, proprio nelle ultime righe.

Altre volte spira un vento di tragedia. Tre amiche bevono e ballano nell’appartamento di una di loro, dopo essere state a cena fuori. La prima ad andarsene invidia la disinvoltura delle altre due, grazie alla quale fanno e dicono cose che lei non farebbe o non direbbe mai (ad esempio un complimento come “hai due bellissime tette”). Ma c’è un segreto, difficile da confessare, che spiega i suoi rimpianti e che viene fuori solo con il taxista, proprio nelle ultime righe.

Altre volte ancora, infine, l’autore è spietato nel mettere a nudo la sconfitta definitiva di un uomo, a causa della sua stessa indecisione.

Le informazioni sono centellinate. In compenso l’attenzione al dettaglio è massima. La realtà in cui i protagonisti – in genere di classe media o medio-alta – vivono immersi, si tiene assieme, almeno apparentemente. Poi di colpo va in pezzi. Una moglie, il giorno del suo compleanno, al termine della festa, sulla soglia della camera da letto, chiede al marito una rinuncia, estremamente dolorosa. Una richiesta, o meglio un patto, costituisce anche il punto di partenza dell’ultimo racconto, quello che dà il titolo alla raccolta (non il più riuscito); dovrebbe riguardare un caso di pietosa eutanasia, ma riserva una sorpresa.

Salter in Italia era quasi sconosciuto fino a poco tempo fa. Del resto, quello che è considerato forse il suo capolavoro, All that is, ovvero Tutto quel che è vita, lo ha pubblicato nel 2013, solo 2 anni prima della morte. Da lì è iniziata la riscoperta. Il lettore de L’ultima notte, raccolta uscita negli USA nel 2005, trova un autore più raggelante rispetto a quello dei romanzi (a cui si sommano anche alcune sceneggiature). Rimane inalterata però la capacità di indagare le relazioni umane, cogliendone soprattutto le delusioni, i fallimenti.

Molto amato dai suoi colleghi, fra cui Richard Ford, Joyce Carol Oates e quel George Plimpton (giornalista, editore, attore, co-autore di una memorabile biografia di Edie Sedwick) a cui la raccolta è dedicata, Salter piace perché parla un linguaggio al fondo noto, ma a cui è bello tornare. Quanti altri narratori così, scrittori-soldati, abbiamo nella letteratura recente? Quanti ad aver servito la patria nell’esercito per poi raccontare, come in una sorta di ideale contrappasso, storie di tutt’altro genere, storie che ruotano attorno a matrimoni falliti, tradimenti, rinunce? Mi viene in mente immediatamente un nome, stavolta inglese (non proprio un contemporaneo per la verità): Ford Maddox Ford, l’autore de Il buon soldato. Considerato anch’egli, non a caso, un maestro di stile.

James Salter, L’ultima notte, Guanda, 2016, traduzione di Katia Bagnoli (titolo originale: Last Night, 2005).