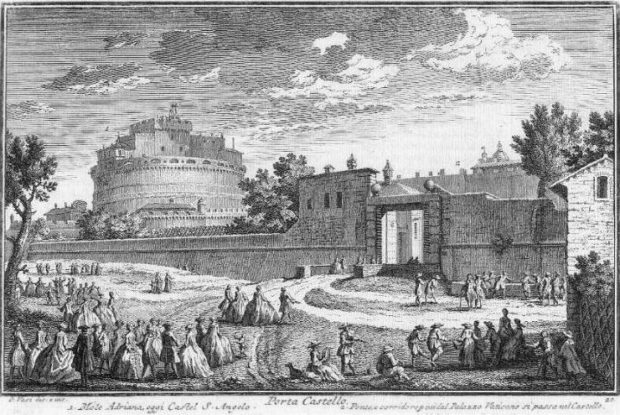

Quello che segue è uno stralcio da ‘La grande guida di Roma’ di Mauro Lucentini, il nostro critico d’arte; più precisamente, è uno stralcio da quella parte del libro che è intitolata ‘Prima di andare,’ ossia che può esser letta prima di visitare il luogo, dovunque; mentre le parti che si riferiscono alla visita vera e propria sono denominate ‘Sul posto’. Questa divisione è tipica del libro di Lucentini e unica nel settore delle guide, particolarmente adatta a Roma dove è utilissima per assorbire la quantità enorme dei dati d’informazione occorrenti per avere un’idea della ‘Città eterna’ e dei suoi 2700 anni di storia. Tutti gli stralci che seguiranno provengono dalle parti ‘Prima di andare’; per avere il libro completo, ossia anche i gruppi di pagine che vi occorreranno una volta ‘Sul posto’, acquistatelo direttamente da Amazon. Gli stralci precedenti possono essere riletti cliccando qui.

Principale bastione delle difese papali, Castel Sant’Angelo ha avuto una funzione militare di primo piano per una quindicina di secoli e l’aveva ancora nella seconda metà dell’Ottocento. Ma la sua storia precede di centinaia di anni la sua carriera in quanto fortezza e di circa un millennio l’inizio del dominio papale a Roma.

Il Mausoleo di Adriano. Originariamente l’immensa struttura era infatti una tomba, costruita dall’imperatore Adriano per sé e per i suoi discendenti all’inizio del II secolo d.C. A quell’epoca, il Mausoleo di Augusto non aveva più spazio disponibile per sepolture imperiali; il predecessore di Adriano, Traiano, si era fatto seppellire sotto la propria colonna commemorativa.

È possibile che Adriano abbia disegnato lui stesso il proprio mausoleo perché, come è chiaramente visibile da altri suoi monumenti come il Tempio di Venere e Roma e una sua versione del Pantheon, era un competente architetto e ricco d’immaginazione. La tomba era basata sul tradizionale modello etrusco: un tozzo cilindro su una base rettangolare. Ma c’è una tale differenza di scala con le tombe consuete e il Mausoleo di Adriano è talmente immenso, che siamo portati piuttosto a paragonarlo alle piramidi d’Egitto. Come queste, esso contiene una camera sepolcrale proprio nel centro, dove le ceneri della famiglia imperiale (eccetto quelle di Adriano stesso, che secondo una recente teoria erano custodite presso la sommità) e quelle dei successori di Adriano fino almeno a Caracalla nella prima parte del III secolo erano conservate in urne d’oro.

Da tomba a fortezza. L’uso del mausoleo come struttura difensiva incominciò già al tempo della Roma imperiale. La sua posizione sulla riva del fiume ne faceva una fortezza naturale. Aureliano, l’imperatore del III secolo che trovò necessario fornire Roma di mura, decise di incorporare la formidabile massa nel suo nu-ovo sistema difensivo. A quel tempo il monumento acquistò la sua merlatura, il primo cambiamento del suo aspetto esterno. Molte altre aggiunte e trasformazioni seguirono.

Nel VI secolo il monumento fu usato per resistere all’assedio degli Ostrogoti. I difensori scagliarono sugli invasori tutte le statue che ornavano il mausoleo e gran parte delle lastre di marmo che lo ricoprivano, accelerando il cambiamento esteriore (i Goti tuttavia prevalsero e riuscirono a occupare non solo il castello ma anche l’abitato vicino, dando a tutta l’area il nome gotico di Burg,’Borgo’).

La spada dell’Angelo. Nel Medioevo, quando i papi avevano cominciato a usare la costruzione per la propria difesa, essa acquistò il presente nome e la sua dedica all’arcangelo Michele, condottiero delle schiere celesti. Non conosciamo l’esatto momento di questo cambiamento di nome, menzionato per la prima volta nel IX secolo. Ma un’antichissima tradizione, che le moderne ricerche hanno dimostrato in buona parte leggendaria, dice che nel tardo VI secolo, durante una delle consuete epidemie di peste, papa Gregorio Magno (Cap. 56a) stava dirigendo una processione di cittadini verso San Pietro per implorare la divina misericordia. Mentre si avvicinava alla grande tomba-fortezza, il papa ebbe una visione: sulla cima gli apparve l’arcangelo divino mentre rinfoderava la spada nella sua guaina, segno che la divina collera si stava placando. La peste finì infatti subito dopo e per riconoscenza Gregorio dette all’antico monumento il suo nuovo nome. Attraverso i secoli, statue rappresentanti l’angelo e la sua spada si sono avvicendate sulla cima del monumento, là dove un tempo era stata la statua di Adriano. Alcune hanno simboleggiato la potenza militare della Chie-sa; ne vedrete una in cui l’angelo brandisce minacciosamente la spada. Altre (inclusa la presente) si riferiscono soltanto alla leggenda del misericordioso intervento divino che mise fine alla peste, e raffigurano l’angelo che rinfodera l’arma.

Nel tardo Medioevo un’abitazione venne costruita in cima all’edificio a uso dei papi che vi prendevano rifugio. Nel Rinascimento l’abitazione divenne un vero palazzo.

Uno specchio della storia di Roma. Attraverso i secoli la storia del monumento in quanto fortezza è stata un riflesso di quella di Roma, soprattutto nel Medioevo, quando questa storia consisté di un costante conflitto tra quattro centri di potere: il papa, il popolo romano, le grandi famiglie oligarchiche e i capi dell’Impero essenzial-mente germanico creato al tempo di Carlo Magno. In effetti, chiunque controllasse il castello controllava la città intera. Anche molto più tardi, durante l’occupazione napoleonica e le lotte per l’indipendenza e l’unità d’Italia, il castello continuò a rappresentare per tutte le parti un fattore strategico e politico di grande rilievo.

Oltre al ruolo difensivo e offensivo, il castello aveva anche la funzione di reclusorio per prigionieri di alto e di medio rango, qualche cosa di simile alla Torre di Londra e alla Bastiglia di Parigi. Nel X secolo una signora della famiglia allora più potente di Roma, Marozia dei Conti di Tuscolo, riuscì a far imprigionare papa Giovanni X nel castello, poi a farlo lì strangolare; suo figlio fu eletto papa due anni dopo come Giovanni XI. Cola di Rienzo si rifugiò nel castello durante un primo tumultuoso episodio della sua carriera. Nel XV secolo, l’ultimo tentativo di una fazione romana di strappare il dominio della città al papa – prima che lo sforzo venisse ripreso quattro secoli più tardi – si concluse con l’impiccagione del suo autore, il barone Stefano Porcari su uno dei bastioni del castello. Questo episodio segnò un momento importante nella vita della fortezza perché una volta scampato il pericolo, i papi la resero ancora più inespugnabile trasformandone l’interno e chiudendo l’entrata originaria in modo da creare un nuovo accesso totalmente controllabile.

Papa Alessandro VI Borgia fece rinchiudere nel castello diverse delle sue vittime, tra cui perlomeno un cardinale che vi fu avvelenato. Ecco due passaggi del diario del suo cerimoniere, l’imperturbabile Burcardo, relativi ad un’altra vittima e tradotti dall’originale latino:

28 ottobre 1497. Bartolomeo Flores, già arcivescovo di Cosenza e segretario privato di Sua Santità, dopo essere stato privato di ogni onorificenza, rango e beneficio e incarcerato nel castello, è stato oggi spogliato di tutto tranne che della camicia […] Gli è stato dato un croficisso di legno. È stato poi trasferito dalla sua cella in un’altra chiamata San Marocco […] Lì gli è stato preparato un letto di tavole, con un materasso e due coperte e un poggiatesta per difendersi dall’umidità proveniente dai muri. Ha ricevuto anche un libro di preghiere, una Bibbia e una copia delle lettere di san Pietro; inoltre, un barile d’acqua, tre pagnotte e una lampada a olio. Il custode ha ricevuto l’ordine di portargli nuove provviste due o tre volte la settimana. Dovrà rimanere lì finché muore […]

23 luglio 1498. Oggi l’ex arcivescovo di Cosenza è morto in castello. Si dice che sia spirato in grande rassegnazione e pietà […] Il suo corpo è stato trasportato a Santa Maria in Traspontina dove è stato sepolto senza nessuna cerimonia. Che riposi in pace.

Quella che Burcardo chiama la cella di San Marocco è quella che più tardi sarà nota come Sammalò, e temuta come una delle più atroci e buie carceri del Castello.

Benvenuto Cellini, scultore e supremo orefice, fuggì nel castello durante il Sacco di Roma del 1527 nello stesso tempo in cui vi trovava rifugio il papa, e – almeno a suo dire – operò abilmente contro l’invasore una delle bombarde; nel suo diario afferma anzi di aver sparato il colpo che tolse la vita al conestabile di Borbone, comandante delle truppe tedesche; questi effettivamente morì in quell’occasione, ma ciò non mise termine al sacco. Il turbolento Cellini fu di ritorno nel castello qualche anno dopo, ma questa volta come carcerato, essendo stato incolpato di furto dalla tesoreria papale. Riuscì a scappare annodando tra loro strisce di lenzuola, ma fu ripreso e gettato in una delle più spaventose celle del castello, che descrive nelle sue meravigliosamente vivide memorie. Poi fu perdonato.

Altri ospiti famosi del castello includono, sessant’anni dopo Cellini, Beatrice Cenci, eroina di una delle più fosche vicende della Roma barocca; ancora nel XVI secolo, il frate filosofo Giordano Bruno, che ci fu carcerato per sei anni prima di essere condannato a morte e bruciato sul rogo per eresia; infine, nel XVIII secolo, il sedicente con-te di Cagliostro, famoso avventuriero, occultista, alchimista e massone. Arrestato a Roma dall’Inquisizione e detenuto in un appartamento del castello, Cagliostro dopo la condanna fu trasferito in una cella ordinaria dove morì miseramente. Fino a epoca recente oggetto di semplice curiosità, egli è stato recentemente riabilitato da storici che lo ritengono autore di importanti contributi alle scienze naturali e sociali.

Nell’Ottocento le prigioni del castello ospitarono prigionieri romani del movimento risorgimentale antipapale, spesso destinati alle esecuzioni nel sottostante cortile. Il più celebre è tuttavia un personaggio immaginario, il pittore Mario Cavaradossi, eroe della Tosca pucciniana. L’ultimo atto di quest’opera si svolge nel castello, dove Mario è imprigionato e poi giustiziato; Tosca lo segue nella morte gettandosi dagli spalti.

La riscoperta del passato. Mentre l’origine del castello come Mausoleo di Adriano non fu mai dimenticata, fino a epoca relativamente recente la struttura interna dell’edificio, dell’epoca di Adriano, era rimasta nascosta dalle molte alterazioni e dal fatto che molti settori erano stati murati alla fine del Medioevo. Fu solo nel 1823 che una guardia papale, calandosi con una fune da una botola, riscoperse la lunga rampa elicoidale che costituiva originariamente l’accesso principale. Da allora, l’esplorazione e il restauro del castello non sono mai cessati, intensificandosi specialmente dopo la riunione di Roma al resto d’Italia. Sono tuttora in corso.

Molte identificazioni di settori e ambienti del castello risalenti alla fine dell’Ottocento sono state riconosciute false dalla recente ricerca ma figurano ancora nella maggior parte dei libri. Così uno sfiatatoio nel soffitto della rampa d’ingresso è stato fino a ieri indicato come il famigerato Sammalò, la più spaventosa delle prigioni del castello, mentre questa si trovava realmente in tutt’altra parte dell’edificio. Dell’ancor più famoso antico ascensore del castello, costruito nel 1734 da uno dei governatori delle prigioni e che funzionava perfettamente (non si sa ancora con quale energia), si legge anche in pubblicazioni correnti che esso era stato installato per uso dell’obeso papa Leone X, mentre in realtà questi visse due secoli prima. Dopo qualche decennio dalla costruzione l’ascensore venne rimosso e la tromba murata, per precludere a eventuali assalitori questa via d’accesso alle profondità della fortezza.