Tenuti in schiavitù fino al 1865 e soggetti alla segregazione razziale – cioè alla separazione fisica dai bianchi – nel Sud fino alla promulgazione del Civil Rights Act del 1964, gli afroamericani sono rimasti a lungo esclusi dallo status civitatis statunitense. Non a caso, fino all’entrata in vigore del XIV emendamento della Costituzione nel 1868, ai neri – a prescindere dalla condizione giuridica di persone libere o schiave – non venne riconosciuta la cittadinanza americana. Non suscita pertanto meraviglia il fatto che, vistasi negata l’appartenenza alla nazione statunitense, gli afroamericani abbiano elaborato un calendario di festività civili alternativo a quello ufficiale degli Stati Uniti.

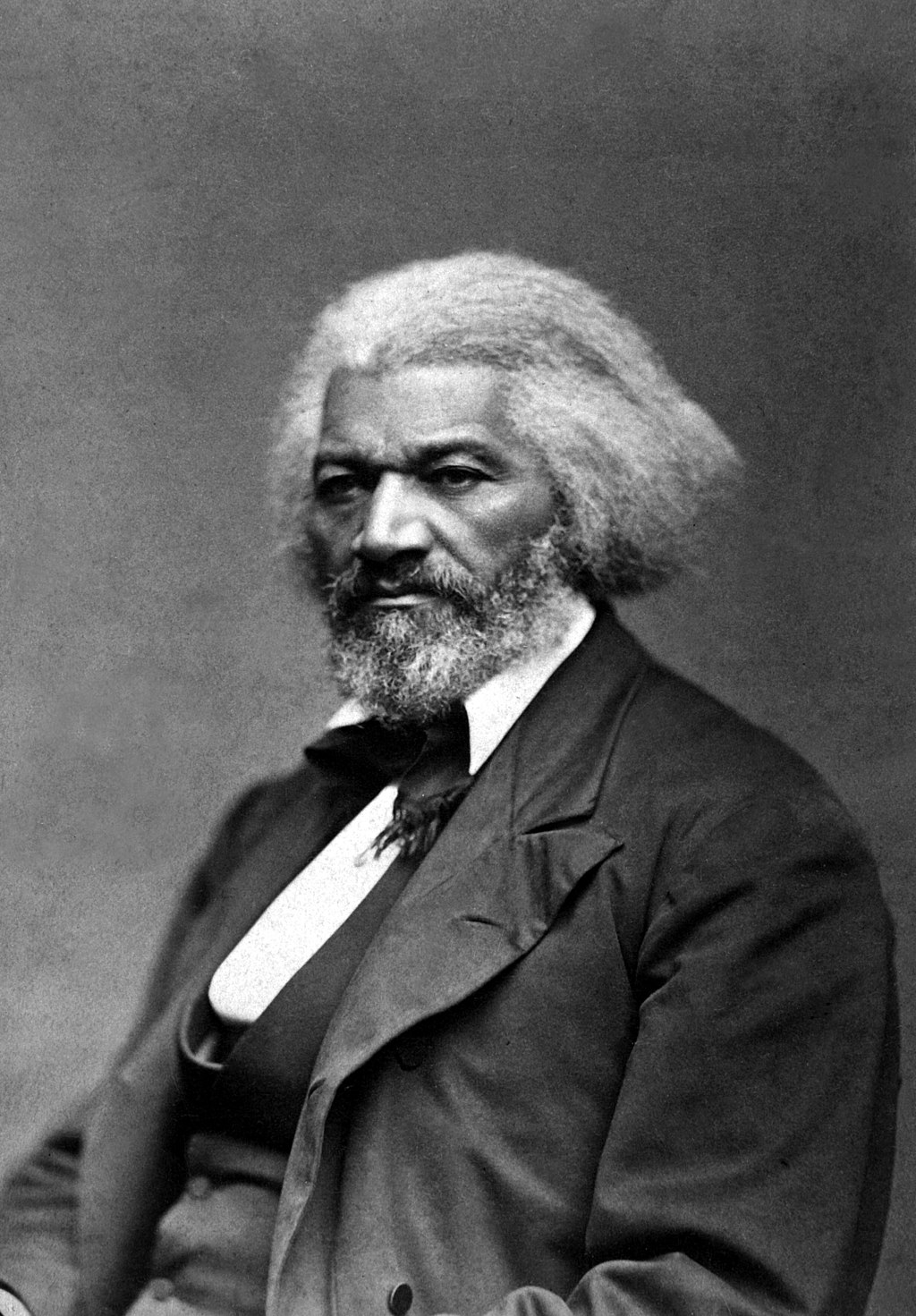

Celebre, in proposito, è rimasta la reazione di Frederick Douglass, leader abolizionista nero ed ex schiavo emancipatosi dopo essere fuggito dal suo padrone, quando, nel 1852, fu sollecitato dalla Rochester Ladies’ Anti-Slavery Society a tenere un discorso alla Corinthian Hall, nell’ambito delle celebrazioni del 4 luglio per la ricorrenza della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Douglass declinò l’invito e motivò la sua decisione, in un intervento che volle pronunciare deliberatamente il 5 luglio, facendo riferimento all’incompatibilità tra il concetto di indipendenza e la condizione di schiavitù nella quale la stragrande maggioranza dei membri della sua minoranza razziale continuava a essere relegata negli Stati del Sud:

Io non sono incluso in questo glorioso anniversario. La vostra nobile indipendenza non fa che rivelare la distanza fra noi […]. Questo 4 luglio è vostro, non mio. Voi festeggiate, io devo portare il lutto. Trascinare un uomo in catene nel grande luminoso tempio della libertà, e chiedergli di unirsi a voi nel canto degli inni di gioia sarebbe una derisione inumana e un’ironia sacrilega. Volete farvi beffe di me, cittadini, chiedendomi di parlare oggi?

Fintanto la schiavitù rimase legale negli Stati Uniti, gli afroamericani, anche quelli liberi, preferirono festeggiare anniversari alternativi al 4 luglio: il 1° gennaio, inteso non come il Capodanno ma in ricordo del giorno del 1808 a partire dal quale negli Stati Uniti fu vietata la tratta, cioè l’importazione di schiavi dall’estero; oppure il 1° agosto, la data che nel 1838 segnò la fine della schiavitù nell’Impero britannico in base a un provvedimento approvato nel 1833.

La ricerca di ricorrenze differenti da parte dei neri si è conservata anche dopo la liberazione degli schiavi. Per esempio, nell’ambito di una rivalutazione della cultura ancestrale degli afroamericani, il gruppo nazionalista nero US Organization, fondato nel 1965 da Maulana Ndabezitha Karenga, alias Ronald McKinley Everett, ideò il Kwanzaa – una solennità lunga una settimana, dal 26 dicembre al 1° gennaio – che si ispirava alle feste per il raccolto dell’Africa orientale e doveva fornire agli afroamericani un’alternativa alle feste esistenti e un’opportunità per celebrare se stessi e la propria storia anziché imitare le pratiche della società bianca dominante.

L’istituzione di Juneteenth come festività federale è un evidente tentativo di rilanciare politiche di inclusione nei confronti dei neri, soprattutto a livello simbolico, riallineando il calendario civile ufficiale della nazione a quello delle celebrazioni della comunità afroamericana. La scelta dell’evento appare, però, singolare.

Juneteenth è la crasi di June Nineteenth. Ricorda il 19 giugno 1865, il giorno in cui il generale unionista Gordon Granger decretò la liberazione degli schiavi del Texas, in applicazione del proclama di emancipazione emanato dal presidente Abraham Lincoln il 1° gennaio 1863. Il Texas era il più meridionale degli Stati della Confederazione e fu, quindi, l’ultimo a essere occupato dalle truppe dell’Unione dopo la conclusione della guerra civile con la resa di Robert E. Lee a Ulysses S. Grant ad Appomatox il precedente 9 aprile.

Come è noto, però, il proclama di emancipazione di Lincoln non mise fine alla schiavitù, un obiettivo che fu raggiunto soltanto con la ratifica del XIII emendamento della Costituzione federale il 6 dicembre 1865. In base alla sua formulazione, il provvedimento di Lincoln liberava unicamente gli schiavi presenti in “territorio ribelle” al 1° gennaio 1863.

Era, in sostanza, una rappresaglia contro i proprietari degli Stati che si erano ribellati all’autorità federale ed erano usciti dall’Unione, dando vita alla Confederazione. Non si applicava, pertanto, né agli Stati schiavisti che erano rimasti fedeli all’Unione (Delaware, Kentucky, Maryland e Missouri), né alle aree dove la ribellione era cessata perché erano state riconquistate dall’esercito unionista prima del 1° gennaio 1863. Era questo il caso dell’intero Stato del Tennessee nonché di parte della Virginia e della Louisiana, in special modo New Orleans e il suo hinterland. In termini quantitativi, il proclama di emancipazione lasciava in catene oltre 700.000 dei quasi 4 milioni di schiavi presenti negli Stati Uniti allo scoppio della guerra civile.

Inoltre, è opinabile che il vero proposito di Lincoln fosse quello di liberare anche i soli schiavi dei confederati. Il 22 settembre 1862, cinque giorni dopo il ripiegamento delle truppe confederate in Virginia in seguito alla sconfitta subita nella battaglia di Antietam, Lincoln aveva preannunciato che avrebbe emanato il suo proclama il successivo 1° gennaio.

Affermare il 22 settembre 1862 che il 1° gennaio 1863 sarebbero stati liberati gli schiavi in “territorio ribelle” significava lanciare un ultimatum agli Stati secessionisti: se tali Stati non fossero ritornati in seno all’Unione nel tempo di circa tre mesi e mezzo, avrebbero perduto i loro schiavi. Invece, gli Stati che avessero abbandonato la Confederazione e riconosciuto l’autorità di Lincoln antecedentemente al 1° gennaio non avrebbero più potuto essere considerati “territorio ribelle” e, dunque, sarebbe venuta meno la condizione per affrancarne gli schiavi.

L’interpretazione storiografica prevalente è che Lincoln avesse pensato al proclama di emancipazione come a un mero espediente per approfittare della svolta favorevole all’Unione nella guerra civile e indurre gli Stati secessionisti a rientrare nell’Unione, concludendo il conflitto militare in tempi relativamente rapidi e ripristinando l’integrità territoriale degli Stati Uniti. In altre parole, Lincoln non intendeva emancipare gli schiavi, ma voleva far finire la secessione, utilizzando i neri in catene come merce di scambio.

Questa lettura della motivazione ultima del proclama di Lincoln ridimensiona in modo considerevole la valenza abolizionista del provvedimento, se non arriva addirittura a cancellarla completamente. Dovrebbe, dunque, stemperare i motivi celebrativi per la comunità afroamericana, rispetto alla data dell’entrata in vigore del XIII emendamento. In ogni caso, il proclama di emancipazione risultò una concessione dall’alto, fatta da un presidente bianco, non una conquista conseguita dai neri attraverso il loro appoggio allo sforzo bellico dell’Unione nella guerra civile (con oltre 168.000 combattenti afroamericani e un tributo di circa 38.000 morti), come nel caso del XIII emendamento che fu elaborato, approvato e ratificato proprio per dare un riconoscimento tangibile a tale impegno.

Il significato di Juneteenth rinvia alla vexata quaestio se gli schivi siano stati emancipati da Lincoln o se si siano liberati grazie all’attivismo di altri neri. L’elevamento di Juneteenth a festività federale sembra voler sottoscrivere la prima interpretazione.

Il provvedimento risulta anche una metafora del modo in cui l’amministrazione Biden sta affrontando affrontato la questione razziale. La presidenza manifesta un’innegabile attenzione per gli afroamericani, ma lo fa prevalentemente a livello simbolico, a fronte di un contesto di priorità legislative concrete che restano stabilite dai bianchi. Viene così tollerato, per esempio, che il George Floyd Justice in Policing Act (il disegno di legge per limitare la parziale impunità degli agenti di polizia per l’uso immotivato di forza eccessiva e per comportamenti razzisti) e lo Emmett Till Antilynching Act (la proposta legislativa per trasformare il linciaggio in un crimine d’odio) continuino a languire nei meandri del Senato, sebbene il partito democratico disponga sulla carta della maggioranza per approvarli grazie al voto di Kamala Harris. È un approccio che si riflette un po’ anche nel ruolo della stessa vicepresidente Harris: sempre presente, ma sempre un passo indietro – non solo per motivi gerarchici e istituzionali – rispetto a Biden.