Anche lui è figlio della Sicilia che spinge i suoi figli a lasciare la propria terra. Non è ancora sbarcato “dall’altra parte della luna” ma non esclude di farlo in futuro.

Lucio Luca, oggi vice capo della redazione esteri per La Repubblica, si è formato nelle redazioni palermitane del Giornale di Sicilia e L’Ora.

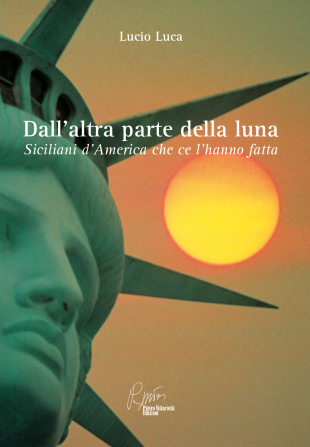

Nel suo ultimo libro, il quarto, Dall’altra parte della luna, Siciliani d’America che ce l’hanno fatta (Pietro Vittorietti edizioni, 2014), ha raccontato 21 storie di siciliani che con fatica si sono guadagnati il loro pezzo di American dream.

Ha in cantiere un progetto sull’indipendentismo in Europa che diventerà un documentario e un monologo teatrale sulla storia delle TV private e che verrà messo in scena l’anno prossimo.

Vive a Roma da vent’anni ma torna spesso nella sua Sicilia dove, dice lui, “è immensamente più difficile restare che partire”.

Lucio, perché un libro sui siciliani d’America?

"Perché quando si prova a fare una ricerca su google utilizzando come parole chiave Sicilia e America, saltano subito fuori riferimenti a Cosa Nostra negli Stati Uniti, alla mafia italo-americana, al delitto di Joe Petrosino. Ma c’è un’altra Sicilia che il suo sogno americano se l’è conquistato con la fatica, il coraggio, il sudore, il talento. Quella Sicilia che merita di essere raccontata e che ho provato a raccontare nel mio libro".

"Perché quando si prova a fare una ricerca su google utilizzando come parole chiave Sicilia e America, saltano subito fuori riferimenti a Cosa Nostra negli Stati Uniti, alla mafia italo-americana, al delitto di Joe Petrosino. Ma c’è un’altra Sicilia che il suo sogno americano se l’è conquistato con la fatica, il coraggio, il sudore, il talento. Quella Sicilia che merita di essere raccontata e che ho provato a raccontare nel mio libro".

Come hai scelto i tuoi personaggi? Cosa ti ha guidato?

"All’inizio non ho scelto, nel senso che è stato il caso a farmi incontrare Sal Palmeri, l’uomo che per 50 anni è stato la voce radiofonica degli italiani d’America e subito dopo altri personaggi come Anna Maria La Bianca, che ha venduto i suoi foulard a Michelle Obama o Arturo Di Modica, lo scultore del famosissimo Toro di Wall Street. Poi ho cercato delle storie, anche apparentemente minime, che avessero qualcosa che mi colpiva, anche un semplice dettaglio. Come quella di Saverio Macaluso, il miracolato di Ground Zero, o Francesco Realmuto, che da muratore si è trasformato in tagliatore di diamanti e adesso è titolare di una catena di negozi di gelati tra i più rinomati a New York. Non mi interessavano le classiche storie di uomini d’affari che avevano fatto i miliardi, ma storie di persone normali che inseguendo i loro sogni e il loro talento avevano conquistato il “rispetto” di un paese così bello e impossibile come gli Stati Uniti".

Quale storia che hai raccontato nel tuo libro ti ha colpito di più?

"La storia dell'ingegnere Pagano, il fotografo Santi Visalli, lo scultore Emanuele Viscuso. La storia dell'ingegnere Pagano è forse la più emblematica, perchè mette insieme l'emigrazione di una volta e quella che io chiamo 2.0. Lui tecnicamente è un emigrato vecchio stampo, di quelli che partivano con la valigia di cartone, ma la sua evoluzione è estremamente moderna perché da geometra diventa ingegnere spaziale, lavora per la NASA, partecipa alla spedizione dell'Apollo 11, costruisce la strumentazione di bordo della navicella e, di fatto, insegna a volare a Neil Armstrong. Tutto ciò avviene negli anni Sessanta ma ha in sé una modernità incredibile. Somiglia molto alle fughe di cervelli dei giorni nostri, anche se l'ingegnere Pagano, quando era partito, non era affatto un "cervello". Lo è diventato negli States grazie a una forza di volontà incredibile.

Quella di Santi Visalli è epica: tre anni in macchina per arrivare negli USA, il fatto che da totale autodidatta diventa fotografo di copertine di riviste internazionali, il suo archivio sterminato e le difficoltà a esporre in Sicilia. E lo scultore Viscuso che a 33 anni decide di cambiare vita, di licenziarsi dalla banca, di fare un finto necrologio per dire che quell'Emanuele era morto e ne nasceva un altro che inseguiva il sogno dell'arte poi realizzato.

Certo, non è male nemmeno la storia di Giuseppe Caltabiano, l'uomo che ha inventato il sistema Pos grazie al quale possiamo pagare con la nostra carta di credito in ogni angolo del pianeta. Diciamo che noi siciliani siamo incredibili. E che però è triste che per dimostrarlo dobbiamo andarcene dalla nostra terra".

Che cosa lega, i personaggi del tuo libro alla loro terra, dopo averla lasciata?

"Nei miei personaggi c'è una costante: l'amore per una Sicilia che, probabilmente, non li ha ricambiati come loro avrebbero meritato. C'è anche rabbia quando ti rendi conto, per esempio, che per aprire un ristorante a New York bastano un paio di settimane e in Sicilia, invece, spesso bisogna attendere mesi, se non anni, per le solite pastoie burocratiche. Ma chi vive lontano, specialmente dall'altra parte della luna, ha un legame con la Sicilia che non potrà mai estinguersi. Anche se molti di loro resteranno negli States a lungo, forse tutta la vita. Anche perché lasciare gli States dopo tanti anni che ci vivi è quasi impossibile".

"Nei miei personaggi c'è una costante: l'amore per una Sicilia che, probabilmente, non li ha ricambiati come loro avrebbero meritato. C'è anche rabbia quando ti rendi conto, per esempio, che per aprire un ristorante a New York bastano un paio di settimane e in Sicilia, invece, spesso bisogna attendere mesi, se non anni, per le solite pastoie burocratiche. Ma chi vive lontano, specialmente dall'altra parte della luna, ha un legame con la Sicilia che non potrà mai estinguersi. Anche se molti di loro resteranno negli States a lungo, forse tutta la vita. Anche perché lasciare gli States dopo tanti anni che ci vivi è quasi impossibile".

Che sentimenti hai raccolto dai tuoi protagonisti rispetto alla madre patria “Sicilia”?

"Nessun risentimento ma molta nostalgia in tutti loro. Ma se chiedi loro, uno per uno, torneresti? Ti dicono di no. Giustamente, aggiungo io".

L'emigrazione di oggi e quella di ieri, pur nella diversità dei contesti sociali e storici, ha degli elementi in comune?

"Io credo che oggi ci sia un'emigrazione molto diversa rispetto a quella dei nostri bisnonni. Oggi vanno via trentenni, quarantenni, cinquantenni che magari in Sicilia hanno pure un buon lavoro ma non si sentono apprezzati per tutto il loro valore. Io la chiamo emigrazione 2.0, quella di chi è cresciuto in un mondo globale e ha capito che le distanze non sono più un problema. Certo, c'è ancora chi va via per disperazione, ma credo sia una minoranza rispetto ai nostri "cervelli" che nel mondo, e negli Stati Uniti in particolare, riescono a imporsi con la forza del loro talento".

Pensi che il destino ineluttabile del siciliano sia quello di emigrare?

"Non necessariamente, e infatti tanti siciliani restano e si affermano nella nostra terra. Ma spesso la Sicilia non apprezza i suoi figli migliori che si trovano davanti a un bivio: o accontentarsi, o provarci a costo di sacrifici. Io preferisco sempre provarci, anche solo per non avere rimorsi. Non tutti ce la fanno, ma almeno potranno sempre dire che ci hanno provato con tutte le loro forze".

Nel tuo caso, ti sei sentito un siciliano costretto a lasciare la tua patria?

"In un certo senso sì, anche se io non sono andato dall'altra parte della luna ma mi sono fermato a Roma. Solo che in Sicilia ero arrivato a un punto di non ritorno: mi sarei potuto accontentare di una posizione comunque rilevante all'interno del mio giornale, ma volevo mettermi alla prova, magari rispondere con i fatti a chi pensava che non sarei riuscito a impormi anche su scala nazionale. Mi è andata bene, anche se lasciare la mia terra non è stato piacevole, anzi".

Perché?

"Ho lasciato una parte importantissima della mia famiglia, mia figlia, i miei genitori. Ho lasciato tanti amici, le mie abitudini. A Palermo ho vissuto 40 anni, ho imparato lì a fare questo mestiere, le mie basi professionali e culturali sono e resteranno sempre siciliane. Però volevo fare una nuova esperienza di vita, occuparmi del mondo e grazie a Ezio Mauro che ha creduto in me oggi sono tra i responsabili degli Esteri a Repubblica. Non ho rimpianti, certo la mia famiglia mi manca tantissimo, ma per fortuna Roma è dietro l'angolo e torno molto spesso a casa".

Tornando alla Sicilia. Pensi sia più difficile partire o restare?

"È immensamente più difficile restare. E diventa più complicato anno dopo anno. E purtroppo per la mia Sicilia non è un complimento".

Hai mai sognato anche tu di essere dall'altra parte della luna?

"Tante volte, e spero un giorno di provare anche questa esperienza. È il sogno di tutti i giornalisti: lavorare a New York, negli Stati Uniti, è un sogno. Chi lo sa, a volte i sogni si avverano".