In tanti sono accorsi a spendere parole, recuperare immagini, ricordi, pezzi di vita così veri e forti tanto da respingere

l’urto terribile della morte, ricacciata in- dietro dalla potenza degli affetti, annullata nelle frasi strozzate di chi non potrà serenamente accettarla come un dato ineluttabile.

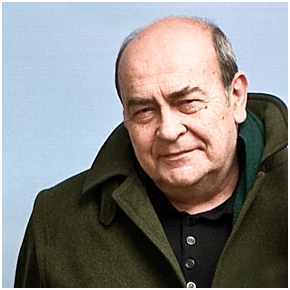

Regista geniale era Giuseppe Bertolucci di quel prodotto memorabile “Berlinguer ti voglio bene,” film epico che, attraverso il personaggio di Mario Cioni, di cui Roberto Benigni fu interprete, narra del mondo contadino, legato alla primordialità della terra, alla sua immediatezza, concretezza nella materialità di corpi, sentimenti e azioni, di cui la politica si fece, in quegli anni Settanta che volgevano al termine, osservatrice attenta, riversando e mescolando nel cinema d’impegno, nel cinema d’autore, alle proprie scelte programmatiche lo sguardo estroso e creativo di un’arte,

la settima, che ha cambiato il mondo, più di quanto la politica stessa abbia saputo fare.

Nella cornice sobria del trasteverino Nuovo Sacher, i cui spazi sono stati messi a disposizione da un Nanni Moretti affabile e generoso, come sempre quando si tratta di “promuovere” giuste cause legate al cinema, ragione di vita, compagno dei giorni, si sono avvicendati gli amici più cari di Giuseppe, i suoi affetti veri, dopo la moglie Lucilla e il fratello Bernardo che con estrema sofferenza è riuscito a dare voce all’immagine, di grande poesia e suggestione, della nascita di quel fratello tanto amato, scolpita nella sua memoria come fosse accaduta ieri e allora tutti abbiamo davvero visto “la scena” di quel giorno di febbraio del ’47, quando lui, bambino di sei anni, tenuto per mano dal padre, si reca in ospedale a Parma a conoscere questo piccolino che la mamma guardava con lo sguardo delle madonne rinascimentali raffigurate in ogni dipinto, Bernardo sentì che quello sguardo doveva essere stato donato dalla madre così anche per lui che non può ricordarlo, mentre rivive l’esultanza di Attilio, felice sotto la neve, per essere diventato ancora padre

e le festanti esclamazioni ripetute insieme, tra salti sotto i fiocchi e risate di gioia, con disappunto di qualche passante che ricordò loro di “non essere mica al cinema”!

Si respira aria di poesia nell’atmosfera di una commemorazione che ne trae spunto ogni momento, e non poteva essere altrimenti perché Attilio Bertolucci è stato un grande poeta del Novecento italiano, lo ricordano le antologie, ce lo rammentano i suoi versi dal linguaggio semplice e mirato, lontano dall’ermetismo come forma espressiva. Anche Giuseppe scriveva poesie, è una piega dell’anima poetare, un’attitudine del pensiero, un metodo di partecipazione alla vita che non si apprende da nessuna parte, lo si indovina dentro di sé e gli si dà carta bianca, libertà di operare liturgie solidali con il mondo. Giuseppe, ha ricordato Roberto Benigni, è stato il mio primo regista, al teatro, alla televisione, al cinema, mi ha insegnato che ogni gesto è prezioso e a camminare nel mondo, a capire da che parte arriva la bellezza e a riconoscerla, si è letto, si è scritto insieme, si è riso e si è pianto e ragionato del mondo con quell’incanto e quella sicurezza che solo l’amicizia può dare, perché l’amicizia non è come l’amore.

Egli, nelle parole dell’amico Benigni, amava la vita, Freud, Proust, i pranzi al ristorante da solo con il giornale, il burro fritto, Giorgio Caproni, la Juventus, le camminate, Lenin, Robinson Crusoe, la politica, il bollito, Mizoguchi, John Ford; io lo copiavo e imparai anch’io ad amare tutte queste cose, escluso Lenin, il burro fritto e la Juventus, legge scherzoso e malinconico l’artista toscano. Un giorno Benigni ricambiò l’invito che Giuseppe gli aveva fatto, invitandolo a pranzo a casa dei suoi genitori, a Vergaio, e sua madre Isolina domandò a Bertolucci che lavoro facesse suo padre, il regista rispose che scriveva poesie lei non comprese, insistendo: “Sì, ma di lavoro? Non trova lavoro?” E lui: “Sì, fa il poeta”.

.jpg)

Quando andò via, Isolina disse al figliolo, parlando di Giuseppe: “E’ un gran bravo ragazzo, buono e perbene, mi dispiace tanto che il suo babbo non trovi lavoro”. A Casarola, nei pressi di Parma, dove ogni anno si svolge la commemorazione del poeta Attilio Bertolucci, tutti chiamavano Giuseppe “giubbettone”, così il soprannome gli è rimasto, e l’amico Roberto lo fa risuonare spesso nella sala affollata, ricordando come Giuseppe i primi tempi gli chiedesse sempre quale fosse il suo vissuto perché a lui piaceva il vissuto, e come non si fossero mai persi e quanto la sua assenza oggi lo faccia sentire simile alle parole di “Verso le sorgenti del cinghio”, poesia di Attilio, “Nelle membra amorose annuvolato, nel cervello perso”. Giuseppe Bertolucci ha diretto la Cineteca di Bologna per quindici anni a partire dal ’96, era un uomo, ha ricordato Gianluca Farinelli, che gli è subentrato nell’incarico, in una lettera letta per lui da Chema Prado, direttore della Filmoteca di Madrid, pieno di talenti preziosi, un poeta di valore, un regista di cinema, di teatro di prima classe, un intellettuale che aveva una conoscenza personale profonda della cultura occidentale, e aveva una virtù rara: era dotato di una profonda naturale generosità, tanto da caricarsi sulle spalle, per la maggior parte degli anni senza nessun riconoscimento economico, l’ingrato fardello di un’istituzione culturale di provincia, formandola in un progetto di dimensione internazionale e lasciandola, già molto malato, al compimento della agognata trasformazione in fondazione.

Con lui la Cineteca di Bologna ha ampliato, scrive Farinelli, accanto alla sua funzione di servizio pubblico, la sua forte vocazione di soggetto scientifico, coniugando, come amava ripetere, la produttività sul piano sociale con una totale autonomia sul piano della ricerca e della elaborazione. Gli anni nei quali la Cineteca di Bologna si è sviluppata sono stati gli stessi nei quali il paese è affondato, dilapidando idee e progetti, dismettendo e irridendo uno straordinario patrimonio cultura le. La Cineteca è passata da undicimila a trentasette mila film conservati, da un pugno di restauri a oltre trenta importanti progetti realizzati ogni anno, convincendo, per l’autorevole direzione di Giuseppe Bertolucci, la famiglia Chaplin ad affidargli il proprio archivio, l’archivio Blasetti a venire a Bologna, l’Associazione “Fondo Pierpaolo Pasolini” a trasferirsi in Cineteca. Per il lancio delle tessere “Amici della Cineteca di Bologna” Giuseppe Bertolucci scrisse questo testo: “Il cinema è un piacere, il cinema è un diritto, il cinema è per tutti, neri, bianchi, gialli, geniali, intelligenti, cretini, uomini, donne, gay, asessuati, giovani, vecchi, adolescenti, bambini, poveri, ricchi, borghesi proletari, grassi, magri, calmi, depressi, euforici, cristiani, buddisti, musulmani, induisti, atei, laici, agnostici, buoni, cattivi, di destra e di sinistra, il cinema è un grande amico, ricambia la sua amicizia, meglio un grande amico che un grande fratello”.

Egli aveva chiaro quello che era il suo primo dovere civile: concorrere allo sviluppo culturale della società nella quale viveva, in questa sfida era sempre pronto a mettersi totalmente in gioco, con curiosità e amore per le voci libere e lontane dai modelli culturali vincenti, a partire da quello di Pierpaolo Pasolini che chiamava “l’uomo che sapeva troppo”.

Giuseppe Bertolucci ci lascia una grande eredità, molti film, il progetto realizzato di una cineteca, una lezione morale importante. L’ho conosciuto, dice Mimmo Rafele, il decano degli amici di Giuseppe Bertolucci, in un pomeriggio tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera del 1966, avevamo diciotto anni io e lui quasi diciannove, da quel pomeriggio non ci siamo mai persi di vista, siamo diventati il migliore amico l’uno dell’altro, pur essendo le persone più diverse che si possano immaginare, semplicemente perché ci siamo riconosciuti come appartenenti a quella bizzarra stirpe umana che girava per l’Europa negli anni Sessanta e Settanta, i “cinefile”, non si tratta di studiosi di cinema, nemmeno di persone che fanno il cinema, sono dei mangiatori di cinema, persone il cui metabolismo culturale, emotivo, erotico, è basato sui film che hanno visto e che continuano a vedere.

Io gli chiesi, ricorda Rafeli, quale fosse, secondo lui, il film più bello di John Ford e lui, senza esitare rispose “L’uomo che uccise Liberty Valance”, su quello nacque un’intesa che è durata tutti questi anni. L’ultimo atto della sua vita si è compiuto nel Salento, dove amava stare, nella sua casa a Diso, in provincia di Lecce, confortato dai meravigliosi racconti di Cechov, circondato dagli amici che non l’hanno mai lasciato solo, durante quest’ultimo cammino, lui ci parlava della malattia e della morte senza mai nominarle, racconta commosso Mimmo, si identificava nel Giobbe biblico, voleva che leggessimo questo libro, ad un certo punto dette voce ad un ricordo, la commemorazione di suo padre Attilio, che avviene ogni anno nella chiesa di Casarola, c’era Bernardo e tanti altri, Giuseppe concluse la cerimonia leggendo dei versi del suo poeta prediletto, parenti esclusi, Giorgio Caproni, con quei versi salutò suo padre.

Mimmo Rafeli, l’amico di sempre, saluta Giuseppe con gli stessi versi: “Un’idea mi frulla, scema come una rosa, dopo di noi non c’è nulla, neanche il nulla che già sarebbe qualcosa”.