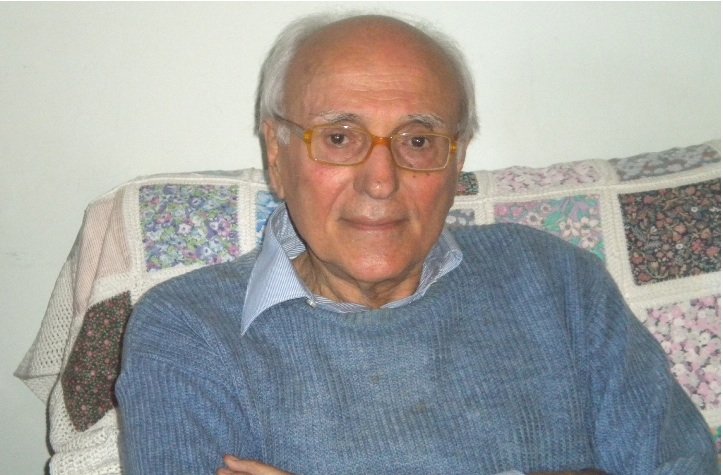

Lucio Villari, storico nato nel ’33 a Bagnara Calabra, fratello di Rosario, altro importante storico, ha al suo attivo una produzione notevolmente significativa, tre titoli su tutti potremmo citare: «Bella e Perduta. L’Italia del Risorgimento»; «L’economia della crisi. Il capitalismo dalla “grande depressione” al “crollo” del ’29»; «Niccolò Machiavelli». Già docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre, è stato candidato nelle elezioni europee del ’99 nella lista “I democratici” promossa da Romano Prodi. Lo abbiamo incontrato per parlare del suo ultimo libro «Notturno italiano.

L’esordio inquieto del Novecento» e per affrontare questioni antiche e problemi odierni, temi ai quali lo studioso ha dedicato una vita di impegno e di pubblicazioni.

Parliamo, per cominciare, di Risorgimento. A che cosa dobbiamo attribuire, secondo Lei, l’immagine un po’ mummificata, omologata, che viene offerta del grande fermento rivoluzionario che, invece, fu? La storiografia italiana può essere chiamata in causa? E’ colpevole in qualche modo?

«L’immagine del Risorgimento non è più mummificata perché questi ultimi due anni sono serviti a restituire vitalità storica, verità storica a questo evento che è fondamentale per la storia d’Italia».

Gli ultimi due anni sono stati sufficienti per riscattare l’importanza del Risorgimento?

«Certo, basti riflettere sull’impegno personale del Capo dello Stato, su una fioritura di iniziative che hanno coinvolto tutta l’Italia dal Nord al Sud, una specie di felice riscoperta di questi valori unitari, di questi valori di libertà».

Non si è trattato solo di commemorazione, dunque?

«No, affatto, io personalmente poi ho cercato di dare un contributo a questa conoscenza migliore delle vicende del Risorgimento, curando otto volumi pubblicati da La Repubblica, e pubblicando, presso Laterza, quel volume “Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento” che ha avuto ben undici edizioni, quindi vuol dire che ha ottenuto un successo senza precedenti, per cui, se la storiografia o altre forze pseudo culturali o politiche hanno negato fino ad ora l’importanza del Risorgimento, mi pare che i fatti dimostrino, invece, che gli italiani hanno accolto bene questa lettura».

Non è mai stata presentato come una rivoluzione, però.

«E’ stato presentato certamente come una rivoluzione mancata, come qualcosa che non si è compiuto, ma un paese che riesce a diventare un paese unito, era diviso in sette parti e diviene unito, libero, laico, che abbatte il potere temporale della Chiesa, che conquista forme di modernità e di organizzazione sociale e politica al livello dei paesi europei più avanzati, mi pare che una rivoluzione l’ha fatta».

Ritiene che il Vaticano abbia ostacolato una rivisitazione critica del Risorgimento?

«Il Vaticano ha sempre combattuto il Risorgimento, ma in questi ultimi anni ha dovuto prendere atto che, invece, il Risorgimento ha liberato la Chiesa di un potere temporale ultrasecolare che aveva fatto di essa una forza estranea agli interessi degli italiani e dell’Italia. Già il pontefice Paolo VI aveva considerato una sorta di benedizione di Dio la rivoluzione risorgimentale».

In merito alla sua opera più recente “Notturno italiano” che cosa, a suo avviso, del presente storico politico, riprende la “fattiva volontà del vivere” di Antonio Labriola?

«Labriola ha rappresentato quel passaggio culturale e politico tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, è morto nel 1904, che è fondamentale per capire anche l’ulteriore trasformazione culturale e sociale dell’Italia dopo gli eventi risorgimentali, dell’Italia unita in un momento di passaggio da un secolo all’altro, in cui gli italiani hanno dovuto fare i conti con la seconda rivoluzione industriale e con interessi di sviluppo economico, di crisi sociale, abbastanza significativi. Labriola ha rappresentato un momento di riflessione molto seria».

Labriola chiamava i partiti “varie camorre,” molti italiani oggi vi leggerebbero un innegabile antecedente.

«Ma ai suoi tempi i partiti non c’erano, tranne il partito socialista che lui ha visto nascere nel 1892 e che riteneva un partito ancora non perfettamente organizzato secondo interessi generali del paese, ma più legato ad interessi particolari, anche se ispirato da ideali alti, come lui aveva visto gli ideali del socialismo, Labriola, dunque, non era contro i partiti perché i partiti non c’erano a quel tempo».

Labriola credeva di più in un’autorganizzazione del popolo, nella compagine popolare forte?

«Lui credeva nella necessità di sviluppare il paese anche per via culturale, attraverso le scuole, le università, ha fatto dei discorsi memorabili per lo sviluppo dell’Università in Italia, ma credeva soprattutto in una società in cui i rapporti tra lavoratori e lavoro fossero regolati da leggi e da riforme necessarie. E’ molto attuale il messaggio di Antonio Labriola».

C’è un filo rosso che unisce l’Europa agli esordi del Novecento e l’odierna Europa?

«L’Europa agli esordi del Novecento era un’Europa pacificata, un’Europa di alleanze fra gli Stati in nome della pace, dell’amicizia e della collaborazione economica e culturale, era un’Europa che lasciava spazio ad ampie speranze per il futuro del nostro continente. Poi, purtroppo, questo processo di pacificazione, di amicizia tra i popoli, si è rotto con la Prima Guerra Mondiale; il mio libro si ferma alle soglie della Prima Guerra Mondiale, quando drammaticamente si conclude quel ciclo pacifico che aveva consentito ai popoli europei, per la prima volta nella storia, di stare in pace tra loro per almeno cinquanta anni».

Crede che l’Europa di oggi, com’è configurata nell’Unione Europea, serva anche ad allontanare potenziali conflittualità?

«L’Europa di oggi è un’Europa pacificata, non ci sono più conflitti, che si richiama anche alla tradizione in cui gli europei si riconoscevano come europei, non soltanto come membri e parte di singole nazioni, ma anche come membri e parte di una comunità internazionale che era, appunto, l’Europa, anzi l’Europa di adesso ha le sue radici proprio in questo periodo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, radici di progresso, di sviluppo, di crescita sociale e politica, economica. C’è un’attualità, un filo diretto tra il tempo di cui si occupa il mio libro e il tempo presente».

L’Europa di oggi, da storico, non desta nessuna preoccupazione?

«Desta preoccupazione fin quando non subentrerà ad un’Europa fatta di interessi economici e di equilibri economici, un’Europa fatta di un comune sentire politico, di un comune bisogno di saldare meglio ideologicamente, culturalmente e socialmente, le varie parti da cui è composta, perché l’Europa di oggi è un’Europa che va dall’Atlantico agli Urali, comprende, quindi, un’area vastissima, molto diversificata. Le difficoltà nascono attualmente dalla crisi economica, ma, quando questa sarà superata, si porrà il problema di una maggiore fusione politica dell’Europa».

In una pagina di “Notturno Italiano”, Lei definisce la Comune di Parigi del 1871 “una strana rivoluzione proletaria”.

«Non sono io a definirla strana, anche Marx, anche Lenin l’hanno definita una rivoluzione proletaria che, però, è una specie di evento avvenuto in un luogo limitato della Francia e a seguito di una terribile guerra tra la Francia e la Prussia, quindi in una situazione non proprio normale, la Francia è un paese sconfitto, la Comune di Parigi insorge contemporaneamente sia contro i prussiani che la occupano, quindi in nome di un patriottismo, sia contro il governo che sostituisce l’impero napoleonico, il governo liberale che, secondo i comunardi, non è all’altezza di rappresentare gli interessi, non solo della patria sconfitta, ma gli interessi anche dei lavoratori che pure avevano contribuito a questa guerra a cui avevano dato un contributo di sangue, quindi si immaginavano che una nuova Francia, la Francia post napoleonica, fosse più aperta, più sociale, più libera, più coraggiosa sul piano delle riforme. Questo non è apparso subito e allora da qui è nata questa rivoluzione proletaria».

La Comune di Parigi rappresenta un esempio di democrazia diretta, di autorganizzazione dal basso.

«Certo, infatti sia Marx che gli altri socialisti europei hanno visto, in quei pochi mesi in cui la Comune ha governato, un embrione di società socialista, con delle leggi buone, adeguate, con delle leggi sociali, con il ruolo nuovo dato alle donne, con la libertà di organizzazione, con il suffragio universale, con la creazione di nuovi rapporti tra capitale e lavoro, quindi in pochi mesi la Comune fece qualcosa di importante. Garibaldi diede tutta la sua solidarietà alla Comune di Parigi che simbolicamente rappresentava un ideale di uguaglianza, di libertà che respirava del clima anche del nostro Risorgimento».

Il suo libro riferisce che le opere verdiane rappresentarono all’epoca il solo fatto socialmente unitario che l’arte italiana dell’Ottocento abbia conosciuto.

«Io citavo una frase di Isaiah Berlin, convinto che Verdi rappresentasse questo sentimento popolare, ed è vero, ha profondamente ragione Berlin, le musiche di Verdi sono state quel collante sentimentale, collante emozionale che è servito molto al patriottismo risorgimentale, i patrioti inneggiavano al suo nome sui muri delle città, e questo Verdi lo sapeva perché è stato un mazziniano, è stato uno dei primi deputati dell’Italia unita, eletto al Parlamento di Torino per volontà di Cavour. Verdi è stato un combattente per la libertà italiana attraverso le sue opere fondamentali, soprattutto quelle degli anni Quaranta e Cinquanta, da La battaglia di Legnano fino a I vespri siciliani».

Cosa rappresentò, al di là del comune percepire, la nazionalizzazione delle ferrovie nel 1905?

«Era uno dei sogni dei migliori intellettuali liberali della seconda metà dell’Ottocento, a cominciare da Silvio Spaventa, che le ferrovie fossero gestite dallo Stato, le ferrovie furono un elemento importante per l’unità del paese, l’intento era quello unire il Nord e il Sud, quando si fece l’Unità d’Italia in Sicilia non c’era neanche un chilometro di ferrovia. Fino a poco tempo fa le ferrovie italiane erano FS, ferrovie dello Stato, quindi questo obiettivo l’hanno raggiunto, adesso che sono private, infatti, cominciano a tagliare le linee ferroviarie, soprattutto nel sud e qui c’è la prova che forse chi voleva le ferrovie dello Stato aveva ragione».

Come crede che sia stata affrontata dalla politica, nel corso degli anni, la “questione meridionale”?

«La “questione meridionale” è stata una problematica sempre presente nei programmi dei governi succedutisi dopo l’Unità fino ai tempi nostri, è stata affrontata in molte circostanze bene, in altre male, ma, ad esempio, l’Italia democratica, subito dopo la guerra, si è costruita anche sulla base di un progetto di sviluppo del Mezzogiorno: la Cassa del Mezzogiorno, la Riforma Agraria, le cose volute anche dai governi democristiani degli anni Cinquanta erano cose importanti che hanno lasciato una traccia, poi se in mezzo si sono inseriti interessi particolari, oppure la mafia, la camorra, la n’drangheta che si sono serviti del denaro pubblico per fare altre cose, questo è un altro problema».

Nel modo in cui la “questione meridionale” è stata affrontata c’erano già le premesse della profonda differenziazione con il Nord, a livello produttivo, industriale, di sviluppo?

«Quando si unirono le due parti d’Italia, una era più sviluppata, l’altra meno, ma anche nel Nord era sviluppata solo la zona del triangolo industriale, il Nord Est come il Veneto, ad esempio, era povero, le zone del Nord Est sono quelle che hanno dato il maggior numero di emigranti, nei decenni della grande emigrazione, più dei meridionali. L’Italia, dal punto di vista economico, è sempre stata un po’ squilibrata, ma per fare di un paese con squilibri economici un paese senza squilibri economici, ci vogliono progetti, programmi, pianificazioni gigantesche che noi non abbiamo avuto, ma che avrebbero potuto benissimo esserci».

Crede che verrà mai resa nota la verità sui mandanti della strage di Portella della Ginestra?

«Lo spero, il Presidente della Repubblica è andato in Sicilia per la commemorazione di Placido Rizzotto e ha detto ancora una volta che questa verità si dovrà sapere. Io spero, ma, sa, non è che i mandanti lascino documenti scritti che ne attestino le responsabilità. Era un momento allora, nel maggio del ’47, di lotta di classe tra gli agrari e i proprietari latifondisti che non volevano mollare nulla delle loro cose e i contadini, che intendevano occupare le terre incolte, volevano diritti maggiori sulle terre. Questo scontro, invece di condurre ad una mediazione, ad un processo di riforma generale, è stato stroncato, impedito, trasformato in un massacro».

Ritiene vi sia una similitudine tra la crisi socio- economica di fine Ottocento e quella di oggi in cui i lavoratori perdono diritti e l’articolo diciotto è stato modificato, per non dire cancellato?

«I lavoratori hanno più diritti oggi di quanti non ne avessero alla fine dell’Ottocento, tranne la questione dell’articolo diciotto, hanno dei codici, delle leggi che proteggono il lavoro, solo che i meccanismi non sono più quelli di una volta, di conflitti di classe o di conflitti generici fra proletari e padroni, oggi il sistema vive in un ambito di globalità dell’economia e quindi bisogna regolare i rapporti fra capitale e lavoro in maniera completamente diversa rispetto a come si potevano regolare centoventi anni fa. Oggi c’è una delocalizzazione all’estero di fabbriche che una volta erano solo italiane e adesso non lo sono più perché il produttore cerca di risparmiare sui costi del lavoro e quindi si crea una visione diversa del mercato, sia delle merci che della forza lavoro, sono compiti nuovi che la società moderna richiede e quindi anche scontri di tipo nuovo si possono determinare, si stanno determinando».