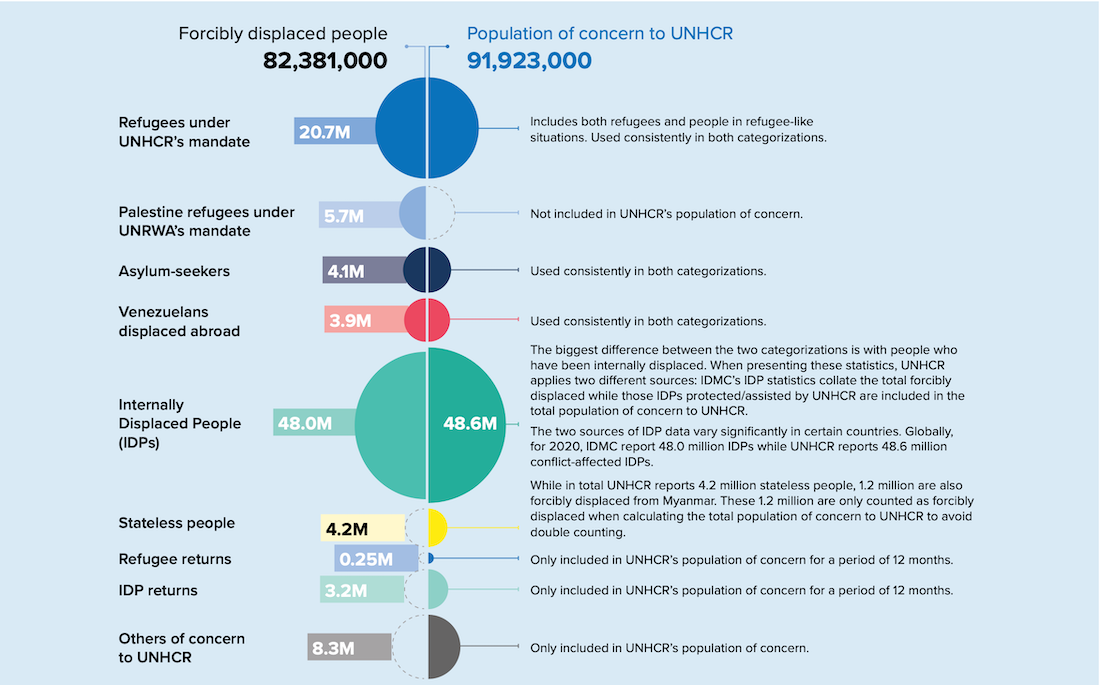

Non c’è pace per coloro che fuggono da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Il nuovo rapporto dell’UNHCR sui rifugiati nel mondo illustra uno scenario drammatico, con un totale di 82.4 milioni di persone in fuga dalle loro case nel corso del 2020. 3 milioni in più rispetto allo scorso anno. Un dato significativo che sfonda un nuovo record per il nono anno consecutivo e un numero che in dieci anni si è più che raddoppiato. A fornire le cifre ai giornalisti al Palazzo di Vetro, Filippo Grandi, Alto Commissario dell’agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite.

La pandemia ha giocato un ruolo fondamentale. Le misure per contenere la diffusione del Covid-19 hanno avuto un impatto diretto sul funzionamento dei sistemi di asilo in tutto il mondo. La chiusura delle frontiere e le restrizioni alla circolazione hanno reso – e tuttora stanno rendendo – più difficile raggiungere la sicurezza per le persone in fuga.

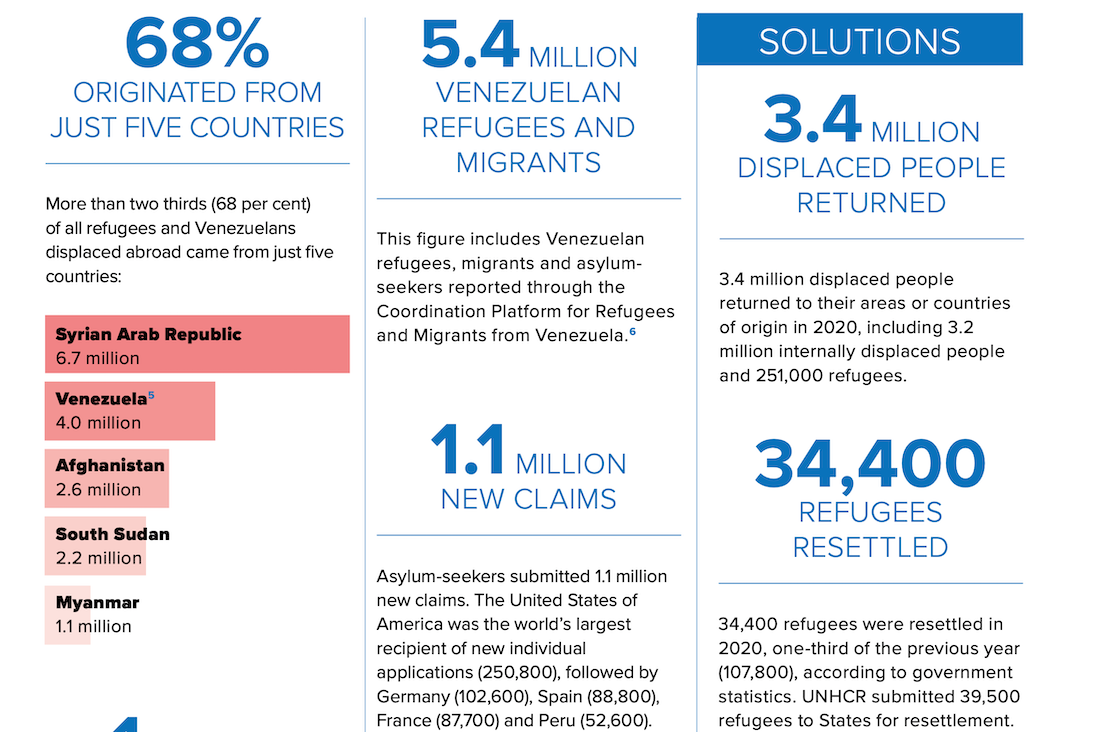

Al culmine della pandemia, circa 164 paesi avevano chiuso i loro confini per proteggere le loro popolazioni dal virus, e 99 Stati non facevano alcuna eccezione per le persone in cerca di protezione. Per questo, il numero di nuove domande di asilo registrate in tutto il mondo è calato: circa 1,5 milioni in meno rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato in circostanze non pandemiche. Si deduce quindi che molti fuggitivi siano rimasti bloccati nel cercare la protezione internazionale. Le Nazioni Unite stimano anche che la pandemia potrebbe aver ridotto il numero di migranti nel mondo di circa il 27% rispetto al 2019.

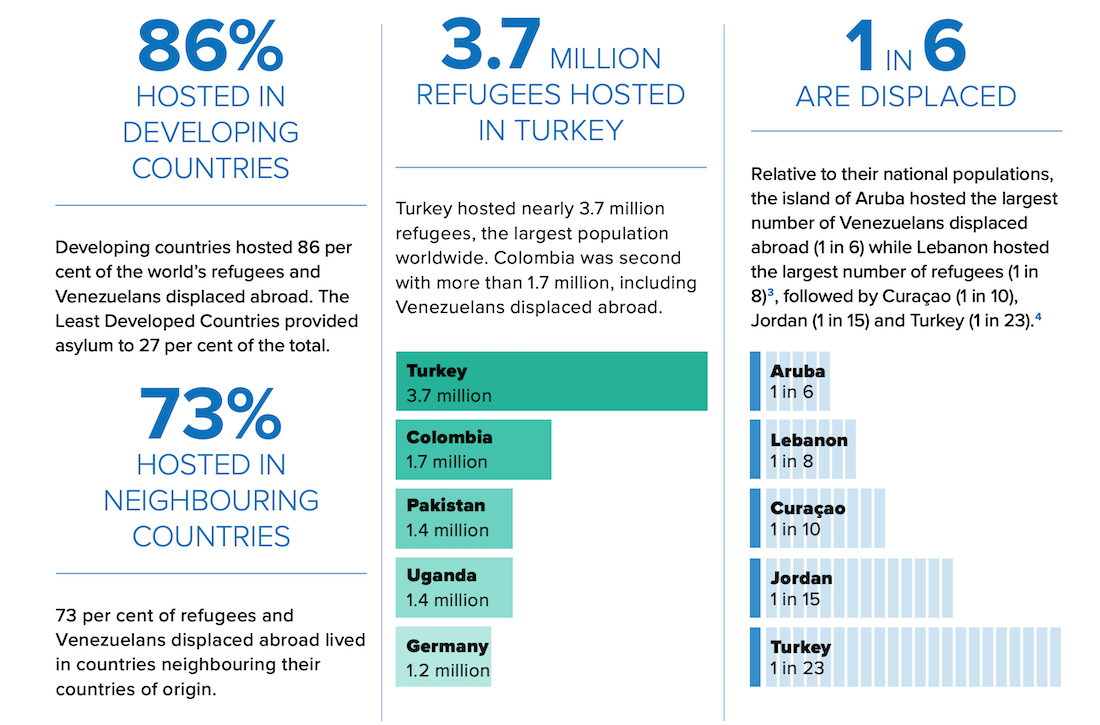

Ma un altro dato che merita una riflessione è che sono i Paesi in via di sviluppo ad aver ospitato l’86% dei rifugiati mondiali contro il 27% di quelli più sviluppati.

Con 3,7 milioni di persone, la Turchia è il paese che ospita più rifugiati: il 15% di tutti gli sfollati a livello globale. La Colombia è seconda con oltre 1,7 milioni, di cui un altissimo tasso di venezuelani. La Germania è il secondo paese ospitante in Europa, con 1,2 milioni di rifugiati. A seguire, Pakistan e Uganda con 1,4 milioni.

Il 68% dei profughi proviene, in particolare, da cinque paesi: 6,7 milioni dalla Siria, 4,0 milioni dal Venezuela, 2,6 milioni dall’Afghanistan, 2,2 milioni dal Sudan del Sud e 1,1 milioni dalla Birmania. E sono almeno 1 milione i bambini nati rifugiati secondo il rapporto dell’UNHCR.

Nuovi conflitti sono emersi, e molti altri continuano a non essere risolti. Pensiamo all’Afghanistan, alla Somalia, all’Etiopia che con la crisi del Tigray ha provocato un aumento di 1 milione in più di persone in fuga verso il Sudan. Al Mozambico, dove i ribelli islamici compiono atrocità decapitando donne e bambini. All’agghiacciante situazione in Burkina Faso, così come al golpe in Mali, o alla carneficina in Myanmar da parte della giunta militare che dallo scorso 1 febbraio occupa le pagine delle testate internazionali. Il conflitto armato nel Nagorno-Karabakh, iniziato nel settembre 2020, ha causato la fuga di circa 90.000 persone in Armenia, mentre oltre 80.000 persone sono state temporaneamente sfollate in Azerbaigian.

Un cessate il fuoco è urgente. Secondo Filippo Grandi “per trovare soluzioni adeguate occorre che i leader globali e le persone influenti mettano da parte le loro differenze, pongono fine a un approccio egoistico alla politica e invece di concentrare le risorse inutilmente su come respingere i rifugiati si concentrino sulla prevenzione e sulla risoluzione dei conflitti e sul rispetto dei diritti umani”.

La comunità internazionale deve collaborare, aumentando i programmi di inclusione. Nei campi profughi non basta costruire scuole e ospedali o dare lavoro. Piuttosto bisogna includere queste persone nella risposta nazionale fino a quando non si troverà per loro una soluzione permanente.

I rifugiati non sono le uniche persone che lottano per trovare una vita migliore. Ci sono ancora troppi sfollati interni ai propri paesi che vivono una situazione disperata e con poche speranze di una soluzione duratura. Il conflitto in Siria si è trascinato per un intero decennio ed è il paese con il più alto numero di sfollati nel mondo: 13,5 milioni, di cui oltre 6,7 milioni sono sfollati interni. A seguire ci sono i venezuelani che sono 4,9 milioni.

Le donne restano le più colpite. In molti paesi sono vittime di violenza di sessuale e, durante la pandemia, l’accesso limitato alle informazioni e ai servizi di supporto ha intensificato questi rischi.

Il 69% delle donne in Giordania e il 97% in Afghanistan hanno riportato un aumento degli abusi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Anche il matrimonio infantile precoce e forzato è un’altra grave preoccupazione per le giovani adolescenti. L’UNICEF stima che a causa della pandemia potrebbero verificarsi altri dieci milioni di matrimoni precoci.

Sono i governi o l’UNHCR, a seconda del contesto, che decidono se conferire lo status di rifugiato – attraverso un processo chiamato Refugee Status Determination (RSD). Sulla base del diritto internazionale, regionale o nazionale, il processo RSD rappresenta spesso un passo cruciale per garantire che i rifugiati ricevano protezione e soluzioni durature, che si tratti di rimpatrio, costruzione di nuove vite nelle comunità di accoglienza o reinsediamento in paesi terzi.

Ma quello che ancora resta in sospeso nella questione umanitaria è una revisione della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del Patto globale sui rifugiati, che nonostante forniscano il quadro giuridico, le linee guida e gli strumenti per rispondere all’emergenza, lasciano spesso senza risposta delle categorie che spesso si qualificano come migranti quando invece vivono la stessa situazione dei rifugiati, ovvero l’impossibilità di poter far ritorno alle loro case e il pericolo di vita.

Durante la conferenza stampa di Filippo Grandi al Palazzo di Vetro, gli abbiamo chiesto se al G7 le nuove cifre sui rifugiati abbiano ricevuto una reazione adeguata. In alcune aree del mondo coloro che sono costretti ad abbandonare le loro case e fuggire fuori dai confini del proprio paese vengono classificati come rifugiati. Accade a molti venezuelani che arrivano in Colombia, o ai siriani in Libano e Turchia. Ma come mai, i sud sudanesi, eritrei o somali e altri ancora che arrivano fino in Libia dove spesso sono torturati, vengono invece ritenuti in stragrande maggioranza migranti, restando così senza protezione e finendo per essere respinti nel Mediterraneo quando cercano di raggiungere l’Italia e hanno la fortuna di non perdere la vita durante la traversata? Un’altra domanda posta a Grandi riguarda il suo pensiero circa l’appello lanciato dalla Vice Presidente USA, Kamala Harris, che durante un recente viaggio in Guatemala, ha detto alla popolazione locale di non lasciare il loro paese per raggiungere il confine con gli Stati Uniti perché sarebbe stata respinta. Anche i centroamericani che fuggono dalla violenza e minacce delle gang sarebbero migranti e non rifugiati? L’UNHCR è quella che in fondo più influenza i governi nel concedere l’agognato status di rifugiato, e allora come si può cambiare la situazione di coloro che si mettono in partenza magari anche come migranti, ma che nel loro viaggio facilmente diventano dei rifugiati?

Grandi ha così risposto:

“Dopo la mia visita a Washington sono fiducioso sulle intenzioni del governo USA di esercitare una rinnovata leadership su certe responsabilità globali incluse la crisi dei rifugiati. Il fatto che gli USA aumenteranno la quota sul reinsediamento non risolverà enormi problemi, ma è un forte indicatore di questa rinnovata e ritrovata leadership degli Stati Uniti.

Sulla distinzione tra rifugiati e migranti, direi che è un problema complicato. Coloro che dicono, ma perché non rivediamo i criteri di assegnamento delle quote di rifugiati e richiedenti asilo, dovrebbero sapere che è pericoloso farlo: col cambiare le carte in tavola ci perdiamo invece di guadagnarci. L’atmosfera internazionale è così negativa su questo problema, che ogni aspetto tecnico rischia di essere trasformato in una erosione invece che espansione. Vorrei anche ricordare che la dichiarazione sui rifugiati incastonata nella Convenzione del 1951 e che compie 70 anni il prossimo mese, si adegua bene a coprire situazioni che giustificano tale definizione. Torno all’esempio che voi avete dato: per noi è molto chiaro, se persone che dal nord e centro America fuggono dalla violenza delle gang, ma anche dalla violenza domestica, noi avviseremmo i governi di considerar loro dei rifugiati. E questo pensiamo che sia perfettamente in linea con la definizione di rifugiato che abbiamo mantenuto finora. Questa definizione è abbastanza flessibile da questo punto di vista e c’è giurisprudenza che accompagna questa raccomandazione che facciamo.

Un altro esempio che vi do: sono sicuro che quando la Convenzione del 1951 fu stabilita, non c’era alcuna idea che tra le persone in fuga che avrebbero potuto avere riconosciuto lo status di rifugiato, ci fossero coloro che dovevano per l’orientamento sessuale o d’identità di genere. Ora è ben stabilito. Non dico che avvenga sempre ma se ne discute appropriatamente. Dunque, questo spiega come una certa evoluzione sia avvenuta.

Un ultimo punto su quelli che avete elencato: è vero che nel flusso di persone in movimento ci sono coloro che restano bloccati in posti come la Libia dove tutti sono a rischio. Noi continuiamo a mantenere gli stessi criteri, dove diciamo che gli stati devono stabilire se le persone sono eleggibili ad avere la protezione che spetta ai rifugiati internazionali, e non vogliamo cambiare questo che è flessibile, ma noi anche raccomandiamo che molte di quelle persone che non sono riconosciute come rifugiate abbiano anche bisogno di protezione.

Soprattutto in Europa, per esempio c’è stata una discussione sulle donne che sono vittime del traffico di esseri umani. Magari non vengono tecnicamente da una situazione che possa dar loro lo status di rifugiate, ma il fatto che siano vittime dei trafficanti e soggette a violenze inaudite dovrebbe determinare per loro il bisogno di protezione. Ci sono molte categorie per la protezione, quella temporanea e altre che noi riconosciamo e fortemente raccomandiamo con la nostra agenzia sorella IOM. Consigliamo di non rimandare indietro queste persone nei loro paesi o ancor peggio in posti come la Libia. Quindi non andando troppo in questioni tecniche, apprezzo molto le vostre domande, sono legittime e vi assicuro che stiamo cercando di navigare la situazione preservando la definizione di rifugiato, che è molto importante, mantenendo la credibilità dell’asilo e cercando di barcamenarci tra queste questioni molto importanti”.

A questo punto abbiamo replicato con un altra domanda un po’ più provocatoria, rivolta più che a Grandi a certi paesi ricchi, ma poco accoglienti. A quei paesi che se vedono arrivare un battello di siriani li chiama rifugiati, se ne vedono uno di eritrei o sudanesi li classifica automaticamente come migranti… Più il colore della pelle delle persone in fuga è chiara e più i paesi riceventi tendono ad accettare lo status di rifugiati? Pensiamo al numero dei rifugiati dal Venezuela, dalla Siria… Sembra invece che la percentuale si abbassi quando si tratta di fuggitivi africani.

L’Alto Commissario dell’UNHCR ha risposto: “Non sono sicuro di questo. In Uganda ci sono tantissimi rifugiati da paesi confinanti, ci sono oltre due milioni di sud sudanesi riconosciuti come rifugiati nei paesi confinanti… . Questa è una domanda che deve essere chiesta ai paesi riceventi. Sicuramente posso dire che se qualcuno arriva dal Sud Sudan o dalla Somalia, l’UNHCR raccomanda e con forza di considerarli rifugiati. Questo è il nostro ruolo. E di solito le nostre raccomandazioni sono considerate”.