Come sarebbero oggi gli Stati Uniti d’America e il mondo, se, il 22 novembre del 1963, il Presidente John F. Kennedy non fosse stato ucciso a Dallas? Questa è una domanda che almeno una volta nella vita milioni di cittadini americani e del pianeta, nati anche dopo il 1963, si saranno posti. Ma quanti tra gli stessi si saranno mai fatti la stessa domanda, questa volta sostituendo alla prima lettera delle iniziali JFK una R, all’ultima cifra dell’anno 1963 un 8, e poi volando da Dallas a Los Angeles?

Già, cinquanta anni fa, dopo essere stato ferito a colpi di pistola il 5 giugno del 1968, moriva a LA, in una notte importante per le primarie democratiche per poi essere nominati per la Casa Bianca, Robert Francis Kennedy, Bobby per gli amici e i familiari. Bob per i suoi suoi sostenitori, che, nel 1968, stavano ormai diventando una valanga inarrestabile, capace di portarlo nell’ufficio ovale dove era già stato come “il consigliere” più ascoltato di suo fratello.

Ma facciamo un passo indietro di 5 anni. Prima che l’Air Force One che trasportava JFK e la first Lady Jacqueline atterrasse a Dallas quel fatidico giorno del 1963, Bobby era, dopo il presidente, l’uomo più “pericoloso” degli Stati Uniti. Infatti, era l’Attorney General con più poteri della storia americana, dato che il suo boss era suo fratello Jack, che non solo per Bobby stravedeva, ma che di lui si fidava, anche se ne riconosceva una certa rigidità di carattere. RFK, infatti, veniva soprannominato in famiglia “Black Bobby”, proprio per quel suo carattere taciturno e soprattuto scettico nei confronti di ogni idealismo.

Infatti, dopo gli studi ad Harvard, a differenza di JFK, il neo laureato in legge RFK andrà a lavorare come assistente legale del junior senator del Wisconsin, Joseph McCarthy, proprio colui che diede il nome al terribile maccartismo della caccia alle streghe comuniste.

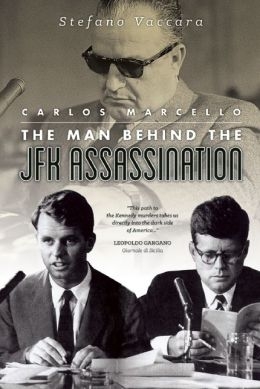

Ma ci saranno diversi cambiamenti “ideologici” nella carriera di RFK. Infatti, il pallino della “bestia rossa” del comunismo, visto come nemico del popolo americano sempre in agguato, il giovane avvocato Kennedy lo sostituirà presto con un altro pericolo per la società americana: la mafia. Dopo l’esperienza con McCarthy, Kennedy lavora alla McClellan Committee del Senato che indaga su rapporti tra sindacati e racket della criminalità organizzata, una commissione dove anche il fratello maggiore, ormai diventato senatore, siede. Qui RFK si accorge di quanto sia diventata influente la mafia nel mondo del lavoro e dei sindacati americani. Tutti ricordano il duello dei Kennedy che inizia con Jimmy Hoffa, capo dei sindacati dei camionisti, ma RFK nel 1959 inizia anche un altro duello molto più pericoloso e che durerà fino alla fine della sua vita: quello con Carlos Marcello (nato Calogero Minacori), boss della famiglia di mafia più antica d’America, quella di New Orleans. RFK chiama Marcello a testimoniare a Washington, e lì, sempre il giovane Kennedy, seduto accanto al fratello maggiore, interrogando il capo mafia di origini siciliane che i genitori emigranti della provincia di Agrigento (Ravanusa) non avevano mai naturalizzato cittadino americano, puntandogli il dito contro, – dopo che Marcello, appellandosi al Quinto Emendamento della Costituzione, si rifiuta decine di volte di rispondere alle domande – gli griderà: “Mr. Marcello, lei non è nemmeno un cittadino e non merita di vivere in questo paese e noi faremo di tutto per mandarla via dagli Stati Uniti per sempre”.

Quando RFK pronuncia queste parole, è ancora un semplice avvocato che lavora come consigliere per una seppur importante Commissione del Congresso. Di lì a meno di due anni, si ritroverà ad essere nominato dal fratello, ora eletto Presidente, come Attorney General: il ministro della Giustizia più potente della terra.

Prima ancora di occupare quella scottante poltrona, RFK aveva teorizzato e reso pubblico cosa avrebbe fatto quando avrebbe avuto finalmente il potere. “The Enemy Within”, si intitolava il suo libro pubblicato nel 1960, ben prima che JFK fosse eletto alla Casa Bianca, in cui RFK sosteneva che il nemico principale, capace di distruggere “da dentro” la libertà e la prosperità americana, non fosse il comunismo, ma la mafia!

Uno dei primi atti che RFK porterà avanti da ministro della Giustizia é proprio quello di voler espellere Carlos Marcello dagli Stati Uniti. E lo farà in maniera incostituzionale, facendolo “rapire” dagli agenti federali, trascinandolo dentro un areo, e letteralmente buttandolo sulla pista dell’aeroporto di Guatemala City, la capitale del Paese di cui Marcello aveva una nazionalità procurata con documenti falsi, e di cui RFK sapeva. Ma non potendo espellerlo in Italia, che si rifiutava di riceverlo – Marcello aveva corrotto dei funzionari italiani addetti alle pratiche -, ecco che RFK approfittò della nazionalità guatemalteca anche se era costruita ad hoc dal boss di Cosa Nostra per poter rimanere vicino a New Orleans.

Uno dei primi atti che RFK porterà avanti da ministro della Giustizia é proprio quello di voler espellere Carlos Marcello dagli Stati Uniti. E lo farà in maniera incostituzionale, facendolo “rapire” dagli agenti federali, trascinandolo dentro un areo, e letteralmente buttandolo sulla pista dell’aeroporto di Guatemala City, la capitale del Paese di cui Marcello aveva una nazionalità procurata con documenti falsi, e di cui RFK sapeva. Ma non potendo espellerlo in Italia, che si rifiutava di riceverlo – Marcello aveva corrotto dei funzionari italiani addetti alle pratiche -, ecco che RFK approfittò della nazionalità guatemalteca anche se era costruita ad hoc dal boss di Cosa Nostra per poter rimanere vicino a New Orleans.

Non possiamo raccontarvi in questo articolo tutti i passaggi del “duello” tra RFK e Marcello, e qui, per comodità, vi rimandiamo al mio libro. Ma sicuramente, quando a Dallas nel novembre del 1963, due giorni dopo l’omicidio di JFK, un certo Jack Ruby (manager di nightclub e dipendente di Marcello) fa fuori Lee Harvey Oswald dentro una stazione di polizia, l’Attorney General Robert Kennedy ha ormai capito chi sta dietro l’omicidio di suo fratello. “The Enemy Within”, quella mafia che RFK comprende non agirebbe senza le coperture e l’aiuto dei “poteri forti”, di quell’establishment, che tra scambi di favori e complicità, la nutre e rafforza il suo potere. Non è un caso che JFK venga ucciso in Texas, feudo politico di chi ne prenderà il posto come Presidente e anche territorio sotto la “giurisdizione” della mafia di New Orleans. L’FBI con le sue strane indagini e l’amministrazione Johnson con quella messa in scena della Warren Commission avranno cura di scansare la verità sul complotto, che viene celata per oltre 50 anni. Nonostante gli “avvertimenti ricattatori” del presidente Trump, si è deciso infatti ancora di tenere i segreti ben coperti. Ma già due giorni dopo Dallas, l’Attorney General aveva capito che il fratello Presidente era morto anche per quello che lui stava facendo contro la mafia.

Quando, nel settembre del 1964, RFK si dimette da Attorney General e scende in campo per diventare senatore dello Stato di New York, siamo ad un altro passaggio della breve vita di Bobby, non più “lo scuro” conservatore, ma, come nell’ultima fase del fratello Jack, sostenitore della “new frontier” dei “diritti civili”, anche RFK si é ormai accostato all’“idealismo populista kennedyano”, rivolto a quell’America più bisognosa di diritti e di opportunità.

Robert Kennedy conosce bene i suoi nemici, e l’arci-nemico non comanda solo a New Orleans, ma anche siede nell’ufficio ovale alla Casa Bianca, e quindi Bobby resta ancora molto prudente negli anni al Senato. Nasconde bene le sue intenzioni e non dà segnali di voler scendere in campo per la Casa Bianca, unico posto da dove avrebbe potuto continuare la missione politica del fratello e finalmente anche portare verità e giustizia sulla sua morte.

Quando RFK, nel marzo del 1968, decide in ritardo di candidarsi alla nomination democratica, forse ha già capito che LBJ non si ricandiderà per la conferma alla Casa Bianca. Allo stesso tempo, la sua é una lotta difficilissima, perché nonostante abbia preso posizioni contro la guerra del Viet-Nam, ha nel senatore del Minnesota Eugene McCharty un formidabile avversario per la raccolta del bacino di voti dei giovani contro la guerra, indispensabile per vincere. Così, dopo aver perso in Oregon, ecco che Kennedy, il 5 giugno 1968, vince la corsa più importante, quella della California. Il sorriso che sfodera davanti alla folla accorsa all’Ambassador hotel di Los Angeles è quello di colui che intravede realizzarsi il sogno della Casa Bianca 5 anni dopo la morte di Jack.

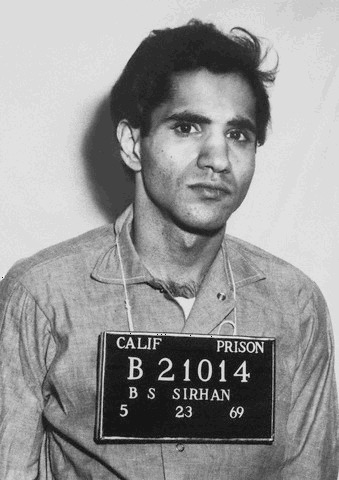

Pochi minuti dopo quel suo discorso della vittoria, la sua corsa viene fermata dai colpi di pistola. Secondo la “verità ufficiale”, colpi sparati tutti da un giovane palestinese, Sirhan Sirhan, che lo aspetta nel corridoi delle cucine dell’albergo da dove Kennedy viene fatto passare, con una strana decisione presa all’ultimo momento, per farlo arrivare ad una conferenza stampa con i giornalisti.

RFK muore dopo 26 ore di agonia all’ospedale. Per l’America, che aveva già perso JFK e meno di due mesi prima Martin Luther King, lo shock continua. Eppure, al popolo della nazione più potente della terra, viene fatto ancora una volta credere che dopo che un giovane matto isolato ha ucciso – pianificando e facendo tutto da solo – il presidente JFK – per poi essere a sua volta ucciso da un loschissimo individuo di nome Jack Ruby – , ecco che un altro matto, sempre isolato e sempre tutto da solo, avrebbe ucciso il fratello di JFK che sarebbe voluto diventare anche lui Presidente.

Sirhan, che sarà condannato a morte nel processo, invece resta ancora in vita in una prigione della California perché quello stato abolirà la pena di morte prima di eseguirne la sentenza. Il giovane figlio di rifugiati palestinesi cristiani, fin dal primo processo, dirà di non ricordare nulla del momento della sparatoria. Come se si trovasse in uno stato di ipnosi, come fosse nel film “The Manchurian Candidate”.

Allo stesso tempo, una registrazione del momento della sparatoria rivelerà che furono sparati in quei pochi secondi 13 colpi. Ma la pistola di Sirhan ne avrebbe potuto sparare al massimo 8, perché secondo tutte le testimonianze il ragazzo verrà bloccato subito dopo aver iniziato a sparare i primi colpi e non avrebbe mai avuto l’opportunità di ricaricarla. Allo stesso tempo, il colpo che si rivelerà mortale, dopo le ore di agonia per RFK, è quello che colpisce il senatore in testa ma entrando da dietro l’orecchio, sparato dal basso verso l’alto. Mentre Sirhan, secondo tutte le testimonianze, mentre spara a RFK resterà sempre davanti al senatore e mai vicinissimo.

Molte persone resteranno ferite durante la sparatoria. Tra queste, come ben spiega il bellissimo documentario di Netflix sull’argomento “Bobby Kennedy for President”, il sindacalista Paul Schrade, che resta colpito alla testa ma si salva miracolosamente, e che tutt’oggi resta tra i più convinti sostenitori della tesi secondo cui Sihran non fu l’unico quella sera a sparare, ma che ci fosse un complotto per uccidere Kennedy.

Ora, e questa è una novità, se ne sono finalmente convinti anche alcuni dei figli di RFK, che vogliono che le indagini sulla morte del padre vengano riaperte. Oltre a Robert F. Kennedy Jr., che ha incontrato recentemente in galera Sirhan Sirhan, anche sua sorella Kathleen Kennedy Townsend, ex vice governatrice del Maryland, ha dichiarato, sempre al Washington Post, che “il caso sull’assassinio di suo padre, merita di essere riaperto”.

Già, finalmente. Anche perché da tempo, almeno da 30 anni, era stato scritto da attenti ricercatori che anche per RFK c’erano delle strane coincidenze e sospetti sul suo presunto assassino. Come era stato per Lee Harvey Oswald, che oltre ad essere nato e cresciuto a New Orleans, era tornato nell’estate del 1963 nella città dove regnava Carlos Marcello, per stare proprio a casa dello zio Charles Murret, noto per essere da tanti anni a disposizione per riscuotere il dovuto dalle scommesse clandestine organizzate dal boss mafioso. Quell’Oswald, che verrà visto per gran parte dell’estate nei locali gay di New Orleans in compagnia del pilota David Ferrie (Ricordate Joe Pesci nel film JFK di Oliver Stone?), che lavora come investigatore per Carlos Marcello. Ecco che anche per Sirhan Sirhan spunta una coincidenza maledetta: il ragazzo di origini palestinesi lavora come stalliere in un ippodromo di corse controllato dal boss mafioso di Los Angeles Micky Cohen, alleato e grande amico di Carlos Marcello.

Dopo i funerali che si tennero a New York l’8 giugno 1968, il corpo di RFK verrà trasferito a Washington DC in treno e in quel viaggio ecco lo spettacolo del popolo americano che, lungo tutto il percorso, riconosce il coraggio delle idee del “populista democratico” Kennedy.

Fermiamoci qui per il momento, e torniamo all’inizio di questo lungo articolo. Già: come sarebbero state l’America e il mondo se RFK avesse continuato la sua campagna “populista” per la Casa Bianca e avesse battuto, come aveva fatto 8 anni prima suo fratello Jack, Richard Nixon?

Sarebbero stati un’America e un mondo completamente diversi? Oggi, a mezzo secolo di distanza, assistiamo ad un altro tipo di populismo farsi avanti e vincere, ma non è quello inclusivo di RFK, che sosteneva i deboli senza dover andar contro ad altri più deboli, un populismo per una grande coalizione di minoranze, classi lavoratrici e americani bianchi schierati tutti per i diritti civili, economici, per le conquiste sociali e antiguerra, a cui RFK prometteva, nella sua campagna, elettorale di esserne il paladino. No, ora si tratta del “populismo trumpista”, scimmiottato in Italia dai leghisti di Matteo Salvini (con i M5S che sembrano esserne rimasti ipnotizzati), quello che si fonda sui muri e sui “nemici del popolo” da abbattere, compresi i giornalisti e tutti coloro che non si mettono in ginocchio davanti al mito dell’”America Great Again” o della parola d’ordine “Prima gli italiani!”.

Sapere la verità di chi e perché chiuse ogni possibilità a quel populismo inclusivo kennedyano, rappresentato dalla triade JFK-MLK-RFK, i tre “populisti” che ci vogliono ancora far credere sarebbero stati uccisi in America da tre “lone gunman”, assassini solitari, forse potrebbe svegliare tutti anche dall’incantesimo del trumpismo, arrivato dopotutto puntuale come risultato di una giornata del 1963 a Dallas, e di una notte del 1968 a Los Angeles.