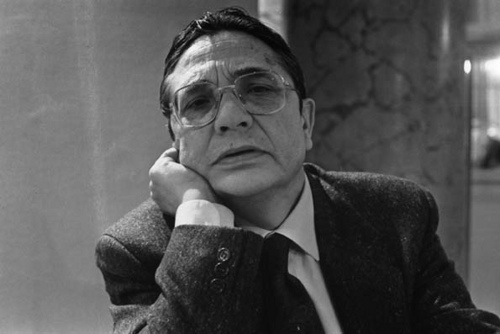

E’ nato fuori della sua terra, Salvatore Mannuzzu, ma vi appartiene interamente, non solo perché non l’ha abbandonata mai, seppure per lunghi periodi abbia vissuto altrove, a Roma quando era deputato, e in Veneto da bambino con la famiglia che seguiva il padre medico. La Sardegna è imprescindibile dal suo essere, non è solo un territorio, è un mondo, un luogo dell’anima a cui è difficile sfuggire, non somiglia a un’idea di patria, è un sentire comune, una sfumatura, una piega del sentimento che abitua ad uno sguardo altro sul mondo e sulle cose.

Oggi dice di sé di essere vecchio, a ottantadue anni, e il nuovo di non capirlo, e non gli si vorrebbe credere per tante ragioni, per la vicenda umana e politica che gli è toccato vivere, che ha scelto di fare sua, affrontando con lo stesso zelo, il medesimo rigore, l’impegno di emettere sentenze e l’assoluta liberalità di dare corpo e voce a personaggi partoriti dalla sua creatività, tirati fuori chissà come dai recessi di una memoria che non s’acquieta.

Per ventuno anni magistrato, dal ’55 al ’76, Mannuzzu, nato vicino Grosseto, a Pitigliano, dal ’76 all’87 è stato deputato del PC eletto come indipendente, un’esperienza questa che richiamerà più volte nel corso del colloquio, anche se l’emozione, asserisce, gli è derivata da altre liberalità: inventare un personaggio su cui scrivere, stare in mezzo alla gente per conoscerla e coglierne le istanze, i bisogni primari. Conclusa l’esperienza parlamentare alla Camera, Mannuzzu ha diretto per tutti gli anni Novanta, sino agli inizi del Duemila, la sezione Giustizia del Centro per la Riforma dello Stato.

Il suo primo romanzo, Procedura, pubblicato nell’88 dopo un anno vinse il Premio Viareggio per la letteratura, ma è soprattutto La ragazza perduta, ripubblicato nel ’92, sempre da Einaudi, che lo fece conoscere al grande pubblico, pur se i titoli sono molti di più: Alice; Le fate dell’inverno; Il catalogo; Un morso di formica; la raccolta di racconti La figlia perduta ed altri romanzi, ma sono presenti anche poesie, riunite nella raccolta Corpus e saggi Cenere e Ghiaccio. Undici prove di resistenza, pubblicato nel 2009. Nell’ottobre 2004 gli è stata conferita dall’Università di Sassari la laurea honoris causa in lettere.

Lei ha dichiarato, nella lectio magistralis tenuta per il conferimento della laurea honoris causa, di amare la letteratura di un amore da sempre non corrisposto. Il tempo e la scrittura hanno attenuato questa consapevolezza?

Credo sia tipico della letteratura questo amore non corrisposto, perché se si ha il rapporto giusto, cioè se non la si adopera , ma si sta al suo servizio, allora la letteratura è qualcosa che non si raggiunge mai nella sua interezza, neppure i più grandi vi riescono (citavo nel discorso Kafka, Dostoevskij, grandissimi scrittori). Non la si raggiunge mai in pieno, la si sfiora, ma il pieno possesso di questo obiettivo non c’è mai e in questo sta la grandezza del fare letteratura perché se l’obiettivo venisse finalmente raggiunto, se la cosa venisse posseduta nella sua interezza, ci sarebbe in qualche modo un merito da parte di chi la insegue, mentre questo inseguimento è destinato ad essere non pienamente efficace perché poi dà risultati parziali che possono essere anche grandissimi: Shakespeare, Dante, Dostoevskij, ma non è mai tutto quello che si vorrebbe. È imprendibile, la letteratura è un assoluto, le opere che la realizzano, per quanto alcune grandissime, sono tutte relative perché sono opere umane, storiche, in questo senso. Chi fa letteratura è come Don Chisciotte, insegue fantasmi che pienamente, nella loro assolutezza, non raggiungerà mai.

Il rapporto con la “sardità” nell’arte si connota come un vincolo o un valore aggiunto?

Quando si parla di arte, c’è sempre un tema: il poetare, il fare letteratura, il dipingere, lo scolpire, o più esattamente forse si è mossi da input. Ora la Sardegna, l’essere sardi, in qualche modo, può essere uno di questi input. Se uno ha vissuto tutta la vita in un posto, se ha una certa ideologia, se è religioso o ateo, non è senza tracce in ciò che scrive, in ciò che dipinge, in tutto ciò che crea, interferisce, è un debito che pesa. Essere sardi è una cosa un po’ più complicata che essere, ad esempio, romani, perché questa è un’isola che, per molti anni della sua storia è rimasta chiusa, non proprio facilmente raggiungibile, è un’isola vera la Sardegna, non un’isola per la quale si possa ipotizzare un ponte che la unisca al continente, i sardi erano qui, erano soli, hanno dovuto fare i conti con non sardi a lungo, con un certo disagio, con una certa fatica, diversamente dai siciliani che hanno una storia molto più complicata e più nobile forse, sono stati attraversati da molte correnti che l’hanno improntata in modi più profondi di quanto sia avvenuto in Sardegna. I sardi sono fondamentalmente rimasti se stessi, chiusi dentro questo giro.

Il sardo non è un dialetto ma una lingua?

Si, è in origine una lingua neolatina, adesso quelli che si parlano penso siano dialetti, perché sono corruzioni di quella lingua immaginaria, forme dialettali di quella lingua neolatina originaria. Ma io non sono un linguista e non mi voglio imbarcare in tali questioni, tra l’altro darei dispiaceri, verrei severamente ripreso dalla quasi totalità dei sardi che tengono a dire che parlano tuttora una lingua neolatina.

Come ha giudicato i movimenti autonomisti sardi che ci sono stati soprattutto in passato? Crede sia follia?

Follia assolutamente no, se sono autonomisti non indipendentisti. Dei grandi uomini sardi erano autonomisti, Emilio Lussu, per fare un nome, i grandi uomini della politica sardi erano autonomisti, lo stesso Gramsci con la Sardegna faceva i conti in modo molto particolare. Sul piano pratico, politico, quando io vedo però certi esempi disastrosi di gestione dell’autonomia, in Sardegna o in Sicilia, sperequazioni, assoluzioni completamente ingiustificate di fasce di gente, retribuzioni fuori dal mercato nazionale, privilegi terribili, sprechi, mi domando se non dovrebbe essere diverso. Quali sono i costi e quali sono i benefici delle istituzioni dell’autonomia, se, per esempio, una centralizzazione di certe scelte non impedisce certi giochi locali corporativi? Questo però è un quesito politico che mi sto ponendo di recente, forse in conseguenza delle difficoltà di questo momento, di questa crisi terribile che stiamo vivendo e nell’assistere alla débacle di certe gestioni autonomiste.

Cosa pensa invece del movimento indipendentista?

Mi sembra assolutamente insensato, cioè non ha neanche radici culturali. Credo che certe pretese che adesso ritornano frequentemente (c’è qualcuno che vorrebbe addirittura fare una politica “sovranista” tesa a rivendicare la sovranità della Sardegna) dovrebbero fare i conti con la realtà di questi tempi in cui perfino i Paesi tradizionali non sono più totalmente sovrani. L’Italia, ad esempio, non è un Paese totalmente sovrano perché la nostra sovranità ha dei limiti, giusti perché se vogliamo essere europei dobbiamo accettare certe logiche più ampie di quelle del nostro cerchio nazionale, se vogliamo l’Europa dobbiamo stabilire che ci siano delle leggi europee alle quali tutti si piegano, come negli Stati Uniti. Sarebbe veramente una soluzione e un grande obiettivo se ci fossero gli Stati Uniti d’Europa, invece che quest’Europa così frastagliata. Oggi i sardisti sono al governo con la destra, fuori dalla loro storia più nobile, sono al governo della Regione con la destra di Cappellacci, di conseguenza tutta una serie di importanti questioni vengono risolte in modo negativo. Per esempio, i problemi ambientali sono capitali per la Sardegna: si vuole demolire (tra mille discussioni) il piano urbanistico regionale di Soru, il precedente governatore, un piano ritenuto esemplare a livelli mondiali, lo si vuole demolire per avvantaggiare certi interessi, per far prevalere, anziché gli interessi collettivi, quelli di pochi. Ritengo che gran parte della partita politica si giochi lì e che si tratti di grandi valori e di grandi ragioni del bene comune.

Al di là della retorica, che cosa ha significato, nello sviluppo della sua personalità, la vita e il pensiero di Antonio Gramsci?

Io Gramsci l’ho letto praticamente da subito, all’inizio dell’età adulta, mi lusingo molto di essere l’unico sardo che dopo Gramsci ha avuto il Premio Viareggio per la letteratura, lui lo ebbe postumo nel ’47, per le Lettere dal carcere, io l’ho avuto nell’89 per Procedura. Con la figura di Gramsci io ci ho fatto i conti, se poi mi abbia influenzato non lo so. Per me è tuttora capitale la figura morale di Gramsci, come ho tentato di dire in Le ceneri di Gramsci, compreso in Cenere e Ghiaccio, ma, oltre ciò, egli era un grandissimo pensatore, che si continua a studiare ora più fuori Italia che in Italia, che chiama in causa non soltanto la politica, ma il pensiero. Tuttavia, se devo riflettere su chi ha avuto un’influenza su di me, sulla mia formazione, mi viene da dire Montale. Più tardi ha influito Salvatore Satta, il giurista e scrittore, autore di Il giorno del giudizio, una scrittura viva, di uno che vuole capire, per nulla accademica.

In che misura è presente l’elemento autobiografico nella sua narrativa?

È presente nel senso che si scrive di quello che si è vissuto e non di quello che non si è vissuto, ma sempre mistificandolo perché il gusto della scrittura nella letteratura non è raccontare le cose come stanno, ma è profanarle, mistificarle e la mistificazione ci coinvolge di più se è una profanazione, non soltanto se non dici le cose come sono andate davvero, ma se le sporchi un poco. Non ha uno scopo esteriore il mio raccontare, non voglio sfogarmi, non voglio auto analizzarmi, io voglio raccontare quella storia, mettendoci tutto quello che ho dentro per raccontarla, perché poi per raccontare una storia si adopera un’apparecchiatura, un lascito.

È quindi un modo per uscire da se stessi la letteratura?

No, è un modo per essere se stessi nel profondo, per capire chi si è, ma io non lo faccio per questo, io rifiuto tutte queste false coscienze, io non voglio niente quando scrivo, se non scrivere una storia, non voglio altro che quello.