In quanto ricerca, indagine e cognizione, la storia è messaggera di memoria. Tuffandoci nella storia tra il Rinascimento e la prima rivoluzione industriale, possiamo cogliere con alcuni esempi i tratti distintivi degli scienziati che promuovono l’imprenditorialità e talvolta sono loro stessi creatori d’impresa. Il loro motto è ‘penso, agisco e perciò costruisco’.

La scienza e le varie forme dell’arte sono accomunate dalla capacità di meravigliare le persone, di suscitare in loro fantasie e passioni. Nella scienza come nell’arte le menti immaginative disegnano modelli che dovranno assumere una seconda natura per avere un impatto pratico. Questa ‘seconda natura’ è l’attitudine all’imprenditorialità.

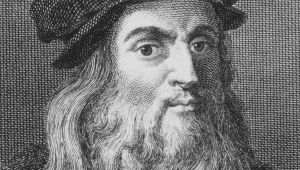

Ancora all’alba del Rinascimento, artisti e scienziati iniziarono l’opera di smantellamento di tutto ciò che per secoli era dato per scontato. Nel 1482 e per i successivi quindici anni, Milano potette salire sulle spalle di un gigante al servizio di Ludovico il Moro. Come lo descrisse Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci – questo il nome del gigante, genio universale – fu “mirabile pittore, scultore, teorico dell’arte, musico, scrittore, ingegnere meccanico, architetto, scenografo, maestro fonditore, esperto d’artiglieria, inventore, scienziato”. Leonardo dette a Milano e al suo circondario non solo un’impronta artistica, ma egli contribuì anche a segnare il passaggio dal modo di produzione feudale al modo di produzione capitalistico. Si cominciò cosi a delinearsi nel milanese la figura dell’imprenditore manifatturiero.

Sotto il regno di Elisabetta I, scienziati autorevoli come il matematico Robert Recorde, controllore della Royal Mint, perorano la causa delle scienze applicate viste come mezzo che avrebbe permesso agli esseri umani di padroneggiare il corso della propria vita. Da allora si aprì la finestra delle ricadute imprenditoriali dei ritrovati scientifici. Tanto che nel recente passato, dopo il 1995, negli Stati Uniti più di tre quarti dell’aumento di produttività sono stati ricondotti agli investimenti nella scienza che si sono tradotti in nuove imprese.

Il Bengala a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento è la controfigura della Firenze medicea. Nel corso di circa un secolo e mezzo, il Rinascimento del Bengala è un milieu innovativo di riformatori religiosi e sociali, di giganti delle lettere e di scienziati. Personaggi come il multi-linguista Sir Jagadish Chandra Bose – fisico, biologo, botanico, archeologo e scrittore di fantascienza – e il fisico Satyendranath Bose con le loro ricerche pionieristiche che spaziarono dalla meccanica quantitistica (Nath Bose) alla radio e alla scienza sperimentale (Chandra Bose) dissodarono il terreno su cui poi vennero seminate e crebbero le start-up indiane che oggi arricchiscono il panorama dell’economia digitale.

Agli albori della rivoluzione industriale, Giovanni Aldini, scienziato dell’Università di Bologna e nipote del fisico Luigi Galvani, noto per la scoperta dell’elettricità animale, visitò insieme all’economista Luigi Valeriani, professore nella stessa università, le nuove scuole tecniche e professionali in Francia, Gran Bretagna, Germania e Belgio, apprendendo le migliori pratiche della nuova istruzione tecnica offerta in Europa. Il frutto del loro viaggio fu prima la gestazione e poi la fondazione di una scuola tecnica. Una tendenza alla creazione d’impresa che si è nel tempo autoalimentata è stata il risultato di un processo di fertilizzazione incrociata tra l’apprendimento in azienda attraverso la formazione professionale e l’istruzione formale presso la scuola tecnica per le nuove qualifiche meccaniche. L’incontro tra lo scienziato e l’economista, e il loro nomadismo intellettuale, molto contribuirono alla rigenerazione dell’esperienza rivoluzionaria preindustriale nel promuovere il legame tra istruzione e imprenditorialità come condizione essenziale per lo sviluppo della produzione tessile di lana e seta di cui Bologna era allora rinomata in Europa. Le ricadute imprenditoriali delle azioni perseguite dallo scienziato imprenditore mostrano una lunga coda. Bisogna attendere gli anni Venti del Novecento per la nascita a Bologna dell’industria delle macchine per il packaging – oggi un cluster industriale di fama mondiale.

Gli scienziati dotati di spirito imprenditoriale contribuiscono a trasformare in imprese i più complessi problemi del mondo della ricerca. Affinché si possa far lievitare il numero di scienziati che fondano imprese riuscendo a trovare pari interessi nel lavoro di ricerca e nella sua traduzione imprenditoriale, è necessario che un paese disponga di laboratori dove gli scienziati possano coniugare il pensiero con l’azione.