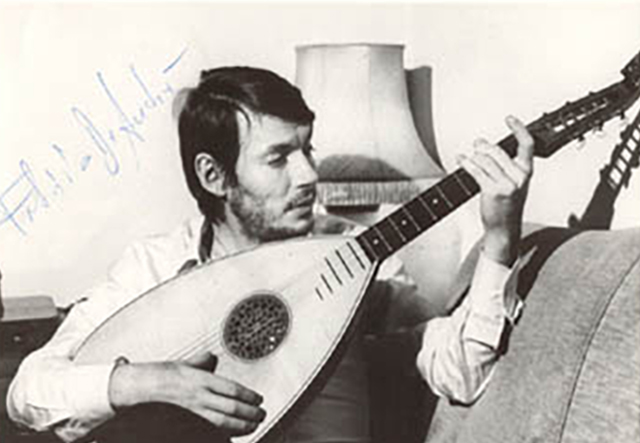

Fabrizio mi piace ricordarlo come il suo Piero, “sepolto in un campo di grano”, pacifico e anarchico, costretto a vivere in un mondo sempre stupidamente in guerra, pronto a morire perché non ha voglia di sparare per primo. E come avrebbe voluto Piero, muore d’inverno, in un freddo gennaio di vent’anni fa.

Dritto all’inferno Faber ha viaggiato tutta la vita, con una penna, un diario e una chitarra. E con orecchie e occhi ben diversi da chi, come lui, ha avuto il privilegio o la sventura di conoscere l’Ade, come Ulisse, Virgilio o Dante. L’inferno di Faber è molto meno misterioso e scenografico, anche molto più vicino e rovente, è il fuoco intimo degli ultimi di questa e non dell’altra terra: soldati, prostitute, assassini, omosessuali, ladri, fannulloni, preti e marinai. De André orchestra un’intera umanità sollevandola da questo inferno quotidiano per trasportarla e animarla nel nostro canzoniere eterno, il nostro paradiso. E sempre di epica si tratta, epica dell’antieroe.

Un lascito straordinario quello di Faber, giustamente celebrato nei giorni scorsi del ventesimo anniversario della sua scomparsa, che mette in luce ancora una volta la sua capacità di fare poesia in musica, in maniera del tutto nuova ed esclusiva per l’ispirazione profondamente etnica e popolare di tutta la sua opera. Che a tal proposito, può essere ascoltata come un’epopea musicale contemporanea del Mediterraneo.

Le storie di Faber sono storie di Genova, che quando abbracciano il mare sono storie di luna e di pesca, di reti e di vino, di Sud e di Oriente. Sono storie del Mediterraneo, come quelle di Omero, anche lui cantore. Figli entrambi di una tradizione prettamente orale, in rima perché la si possa imparare a memoria, struggente e popolare perché la si possa cantare per sempre. Sì, nonostante possiamo leggere e stampare i testi di Faber, e nonostante lui li abbia scritti con l’inchiostro sudato della sua penna, la sua è arte che si canta a memoria, perché è poesia-canzone, rima, immagine, ballata, parola ormai indelebilmente incollata alla sua melodia. Non puoi leggerla come in un testo scritto, puoi solo cantarla, come in un messale.

Lo stesso De André racconta in un’intervista del suo forte legame con la “Canzone di Marinella”, non solo perché la canterà Mina, aprendogli finalmente la strada come cantautore, ma anche perché la riconosce come perfetto esemplare di binomio testo musica, una specie di “canzone napoletana” scritta da un genovese. Ecco, conosciamo l’ispirazione di Fabrizio per la canzone francese, ma è innegabile e affascinante la sua capacità di riabbracciare dentro la sua intera opera i dialetti, le voci e i suoni di un popolo che vive e si agita dalla Liguria alla Sardegna al Libano, fra le onde e le “viuzze”del suo e nostro piccolo mondo del Mediterraneo. Quello stesso Mediterraneo che in effetti il grande storico francese Fernand Braudel ha definito “un insieme di vie marittime e terrestri collegate tra loro… strade e ancora strade, ovvero tutto un sistema di circolazione”. Il mare degli incontri e degli incroci. E proprio la sua viuzza, “Crêuza de mä”, il capolavoro suo e di Mauro Pagani, cantata interamente in genovese, è riconosciuta come una pietra miliare della musica che di lì a breve sarà chiamata “world music”.

E a proposito di memoria e canto popolare, delle varie manifestazioni in onore di Faber mi piace qui ricordare la serata “Canzone anarchica” che in diverse piazze italiane e in particolare a Milano (città in cui Fabrizio è morto), è davvero un appuntamento “mito”: un omaggio spontaneo di migliaia di persone che si ritrovano in piazza Duomo, come si farebbe in spiaggia, chi con chitarra, chi con violino o flauto, chi con gli appunti della scaletta, tutti a cantare le canzoni di Fabrizio. Non gli artisti né gli eroi, ma le persone di ogni strada e storia possibile, attori e comparse di questo mondo, insieme a ridare vita a Marinella, Piero, Tito, Michè, Don Raffaè e a tutti i personaggi che nella notte per Faber vorranno comparire ancora sulla scena del sagrato illuminato dalla luna e dalla Madonnina.

De André dunque come Omero, cantore del Mediterraneo, più dell’antieroe che dell’eroe. O meglio, cantore dell’eroe moderno, viaggiatore come Ulisse, ma senza trucchi e protezione divine.

Guerra, Amore ed Eros sono i demoni dell’epica che abitano le note di De André, vestendo la sua inconfondibile, penetrante e divina voce, in qualche modo voce della storia e chissà, forse anche dell’oracolo. La voce che non puoi non riconoscere, amare ed ascoltare. La voce di cui ti fidi, che soffia come il vento del destino. E agita le Nuvole “tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia”.

E ai lettori tutti, ma in particolare ai lettori dell’altra parte dell’Oceano, vorrei ricordare la sensualità dirompente di questa voce, più seducente delle sirene di Ulisse e delle prostitute che Fabrizio ha amato e cantato in versi.

Jamin-a, compagna desiderata di viaggio e di naufragio dei marinai dell’album Crêuza de mä, è l’inno di Faber all’Eros. Non so come una donna ascolti questa canzone, io so soltanto che in questa sete di carnalità e desiderio di lingua infuocata riconosco il mio bisogno di quiete nel mare in tempesta della vita. E nella “lupa dalla pelle scura” l’avventura impossibile e vera al tempo stesso, il sapore e il profumo tutto mediterraneo della bellezza irresistibile, dell’esplosione dei sensi, dell’estasi del qui ed ora, domani chissà.

Fabrizio è stato un intellettuale coerente e schivo, in fuga dai riflettori e in cerca di se stesso, scavando dentro le storie del destino per raccontare un po’ più di verità. Questo ammiro e custodisco di Faber con gratitudine e tenerezza: non tanto il desiderio di essere artista quanto la scelta dell’arte come strumento irrinunciabile di verità.

Non è scontato tutto ciò oggi, in un tempo in cui la verità non la si cerca più, ma la si impone, senza rime, con qualche algoritmo e molte statistiche a supporto.

Grazie mille Faber e continua, ti prego, il tuo racconto ovunque tu sia.