La rinascita della comunità ebraica del Sud Italia con la Sinagoga a Palermo, dopo oltre 500 anni, assume un significato su cui approfondire il tema di quest’anno ,“Diaspora tra identità e dialogo”, che ha visto la città e la Sicilia capofila della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Il tema sottolinea non solo la necessità di condivisione e di incontro nel segno della fraternità tra i popoli, nella volontà di sfatare qualche pregiudizio, ma anche la comprensione e la conoscenza di una cultura antica e vivissima come parte integrante della storia d’Italia e d’Europa.

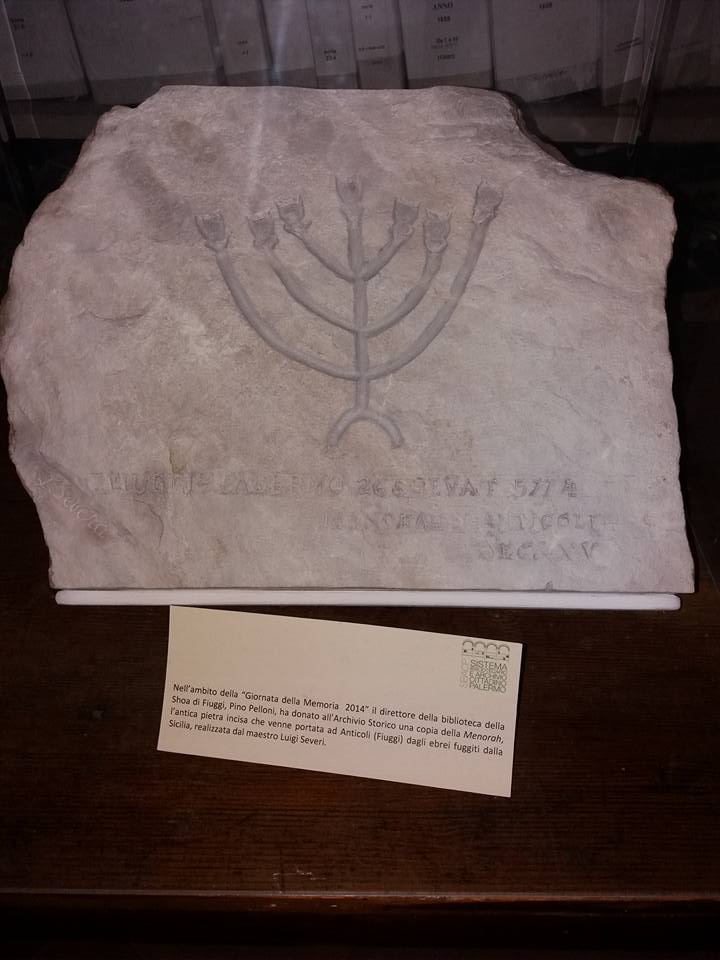

La Sinagoga rinasce in un luogo fortemente simbolico in una città dove risiede il terribile Tribunale della Santa Inquisizione a Palazzo Steri, poco distante dalla Giudecca. Città dove gli ebrei, nel 1493, furono costretti a un esodo oceanico per volere di Isabella d’Aragona e Ferdinando d’Aragona, detto “il cattolico”, con l’applicazione dell’Editto di Granada. La città che riapre le porte e la Diocesi di Palermo che concede i locali dell’ex oratorio di Santa Maria del Sabato alla comunità ebraica palermitana, dà un segnale di accoglienza. La città simbolo “racconta” la storia ebraica camminando lungo le strade della vecchia Giudecca e tuffandosi nelle Sale dell’archivio Storico Comunale, che conserva la memoria di quella cacciata del 1493. “Diaspora tra Identità e Dialogo”, inevitabilmente, ci riporta al clima attuale tra le forti migrazioni e le conseguenze tangibili nello scenario geopolitico, sospeso tra “guerra e pace”, con l’imperversare delle destre xenofobe e razziste, che richiede invece “uno sguardo di pace, fratellanza”.

Noemi Segni, Presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane, durante il dibattito a Palermo si è decisamente soffermata sulla necessità di questo sguardo. “Lo sguardo, che caratterizza la vita ebraica in Diaspora, in ebraico galouth, esilio: un fenomeno che richiama gran parte del vissuto del popolo ebraico, costretto a vivere in tanti Paesi diversi. Un popolo coeso e privato della sua Terra per quasi duemila anni, che resta unito intorno a un libro , la Torah. Il libro dal quale proviene la concezione religiosa, filosofica ed etica della vita”. Approfondiamo l’argomento con Fabrizio Gallichi, in passato consigliere dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane e già vice presidente della Comunità di Napoli.

Gallichi, quanto è importante la rinascita a Palermo?

“L’ebraismo al Sud, specialmente in Sicilia, ha costituito per secoli una componente essenziale del tessuto sociale. Gli ebrei del Sud furono numerosi e attivi in molti campi, qui fiorirono grandi scuole e comunità. La cacciata decretata dal Re spagnolo nel 1492 rappresentò una tragedia di portata storica, che segnò fortemente la storia dell’ebraismo. La rinascita ebraica al Sud, dopo oltre mezzo millennio, rappresenta il riannodarsi del presente a una storia mai dimenticata, a un passato fiorente. Palermo, anche per le tracce della presenza ebraica che conserva, rappresenta una parte essenziale e di forte capacità comunicativa di quanto va avvenendo nel meridione”.

La comunità nascente e la Sinagoga di quali supporti hanno bisogno?

“Parlare di comunità, intesa come entità capace di offrire all’ebreo ogni servizio necessario, mi pare prematuro. La presenza ebraica, che potrà essere sezione della comunità ebraica di Napoli, costruirà la propria esistenza e crescita tendendo a divenire una autonoma comunità e ciò di cui ha bisogno è l’opposto di un formalismo ed uno schematismo che impera, privo di contenuti, nell’organizzazione ufficiale dell’ebraismo italiano. Gli ebrei palermitani, come tutti quelli del Sud, hanno necessità di assistenza e sostegno come dovuto ad ogni organismo in fieri”.

Quali azioni etiche può introdurre la Comunità qui in Sicilia così che nessuno senta l’isolamento?

“L’ebraismo è una ortoprassia, un giusto comportarsi, deve rappresentare se stesso, essere testimone di valori e cultura millenari come autonoma parte di quel caleidoscopio di diversità che è la nostra società. Sarà una testimonianza di inclusività responsabile, di pensiero critico sempre attento all’unicità dell’individuo e alla responsabilità reciproca che con tale unicità si coniuga a formare la società”.

Il dialogo interreligioso è già in atto?

“Vi è una lunga storia di dialogo interreligioso anche al Sud. Il limite di tale dialogo, a mio avviso, è il confronto teologico che, da solo, appare autoreferenziale, mentre occorre un confronto tra specifici punti di vista sui temi che siamo chiamati nella quotidianità ad affrontare”.

Come si pone la Comunità Ebraica del Sud nei confronti del tema caldo dell’immigrazione e quanto incidono i temi della diaspora, della difesa della storia e dell’identità?

“Gli ebrei possono insegnare molto sul tema della immigrazione: la loro è una storia millenaria di integrazione senza perdere la specifica identità. L’ebreo che risiede in un paese straniero è tenuto al rispetto totale delle leggi del paese ospitante, nel suo rapporto con i residenti deve attenersi al rispetto degli usi e dei costumi locali. La legge, tranne quella religiosa che attiene a una dimensione individuale, non è quella che la persona porta con sé, ma quella del luogo e il rispetto di essa è la misura dell’integrazione. In questi termini l’esperienza storica, di cui l’ebreo è testimone, costituisce un significativo contributo al presente.

L’America alle forti emigrazioni deve la sua storia. Oggi Trump azzera tutto e ridefinisce confini e ingressi negli USA. Come lo commenta?

“Lo spostamento di masse sta portando con sé nuovi problemi. I nostri nonni emigravano per costruire un futuro conformemente alle condizioni che trovavano nei luoghi di emigrazione. Oggi l’atteggiamento dei migranti manifesta anche altre caratteristiche che lo rendono inviso e che provoca nelle popolazioni ospitanti fenomeni, certo inaccettabili, di ostilità. È mia opinione che ciascun paese possa e debba stabilire la propria disponibilità all’accoglienza e governarla, in mancanza si potrebbero produrre eccessi che portano all’intolleranza e all’odio”.

Guardando al resto del mondo, è difficile essere ebreo oggi?

“Guardando alla storia ebraica, non è mai stato tanto facile. Eppure i segni di un nuovo e crescente antisemitismo, a volte mascherato da antisionismo, si fanno sempre più forti e preoccupanti. Occorre non abbassare la guardia e continuare a vivere l’esperienza ebraica come un meraviglioso e ricco modo di relazionarsi al mondo, come a sé stessi, testimoniando l’unicità della condizione umana”.

E una riflessione su questo detto Yidish: “Se tutti andassero nella stessa direzione il mondo si ribalterebbe”.