Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Il 27 gennaio del 1945 le Armate russe entrarono ad Auschwitz, liberando uno dei più feroci campi di sterminio e scoprendo i Sommersi e i Salvati, come li chiamò Primo Levi in un suo celebre libro. Da anni il 27 gennaio è un giorno in cui si susseguono eventi di ogni specie per ricordare, per non dimenticare, per dire al mondo di non ricadere nel buio della barbarie. Da qualche anno, il 27 gennaio è il giorno principale di una settimana in cui si invita al ricordo, in America come in Italia. Anzi, proprio nel nostro paese questo evento sta prendendo sempre più significato e si ha la possibilità di seguire concerti, spettacoli, proiezioni e persino molti canali televisivi dedicano a tale memoria molte delle loro ore di trasmissione. Non potendo seguire tutto, diamo conto di alcuni spettacoli che abbiamo visto nella Capitale, da i più piccoli a quelli più importanti, perché qualsiasi modalità di ricordo ha il suo valore.

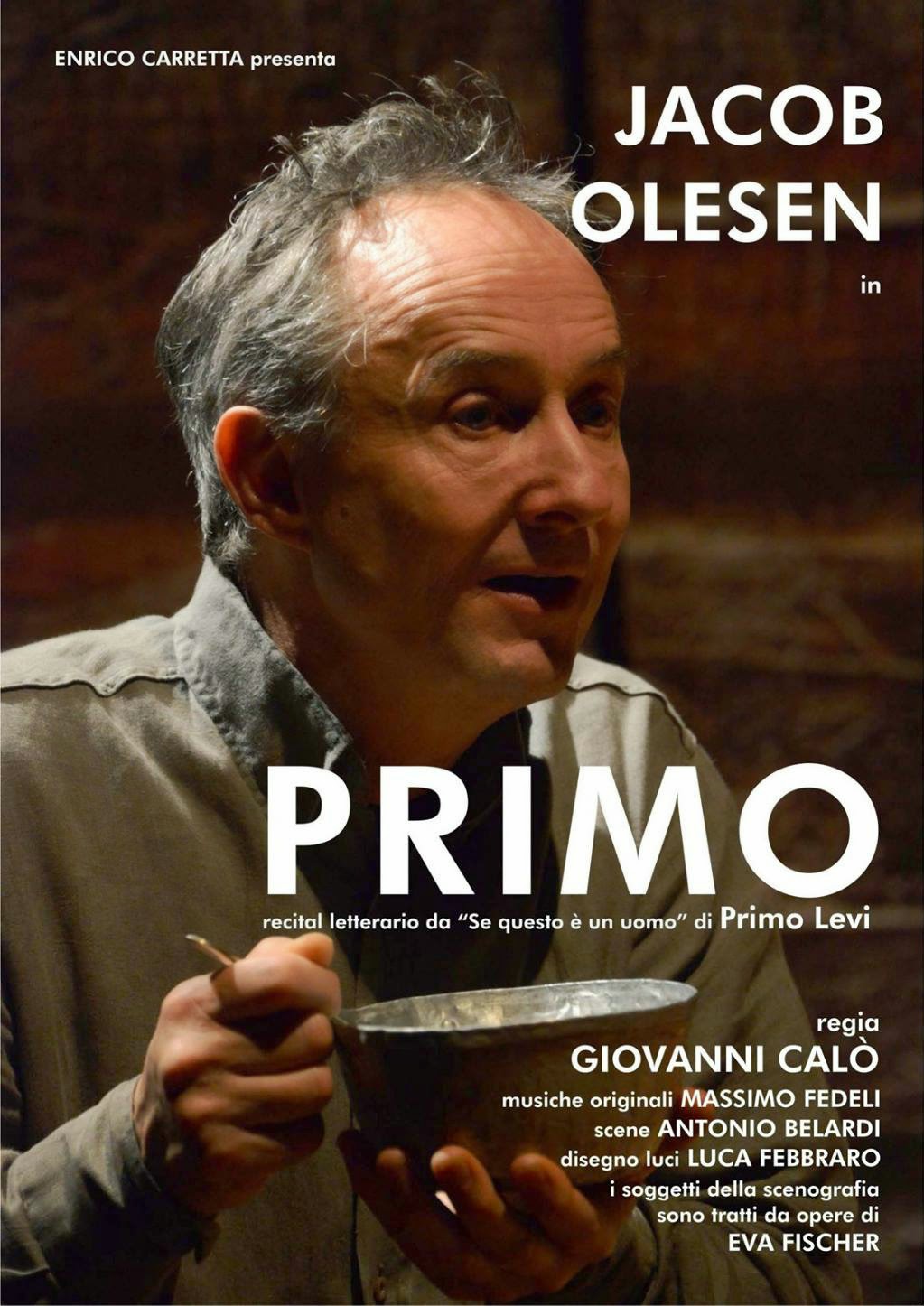

Primo – La volontà di sopravvievere

È un meticoloso lavoro di taglio e cucito quello che richiede l’adattamento per la scena di un testo letterario. In questo caso complicato dalla materia sensibile del romanzo di Levi, che nonostante il terribile contenuto è un costante inno alla vita. Radicato nella consapevolezza che si possa e si debba, a dispetto di tutto, conservare la propria dignità di uomo anche in un piccolo gesto di cura verso sé stessi, come ostinarsi a lavarsi il viso vivendo nel putrido orrore di un lager.

È un meticoloso lavoro di taglio e cucito quello che richiede l’adattamento per la scena di un testo letterario. In questo caso complicato dalla materia sensibile del romanzo di Levi, che nonostante il terribile contenuto è un costante inno alla vita. Radicato nella consapevolezza che si possa e si debba, a dispetto di tutto, conservare la propria dignità di uomo anche in un piccolo gesto di cura verso sé stessi, come ostinarsi a lavarsi il viso vivendo nel putrido orrore di un lager.

È questo il senso del racconto di Se questo è un uomo, ed è questo che Jacob Olesen riesce a portare in scena impersonandone l’autore nella piece Primo. Trasmettendo quel leggero soffio vitale che tiene in vita Primo Levi, quel caparbio attaccamento non tanto alla vita in sé quanto alla sua dignità, appunto. Un anelito che continua a respirare nei più fortunati, ma anche e soprattutto nei più umani fra i deportati. Artista poliedrico e poliglotta, trasferisce sul palco la sottile leggerezza del gesto, la dura pronuncia tedesca degli aguzzini, l’agilità di un corpo che mostra le sensazioni del personaggio. A tutto beneficio di una narrazione teatrale che sa restituire le atmosfere e i sentimenti di un testo, indimenticabile per quanti lo abbiano letto.

La regia firmata da Giovanni Calò è netta, poche luci taglienti, drammatiche, delle belle scene dalla forte personalità (Antonio Belardi), ispirate ai dipinti dell’artista Eva Fischer, pittrice croata perseguitata dai nazisti, e le musiche originali di Massimo Fedeli, che citano fisarmoniche e melodie klezmer. L’esperienza teatrale prende vita da queste suggestioni, lo spettatore si addentra nel testo seguendo la storia e comprendendo sulla propria pelle l’importanza di questa testimonianza e la apparente incongrua volontà di sopravvivere per il solo poterla rendere. Perché non si possa mai più dimenticare.

Lo spettacolo sta girando attualmente in tutta Italia

Tutto ciò che resta – Ilmiracolo della musica composta nei lager

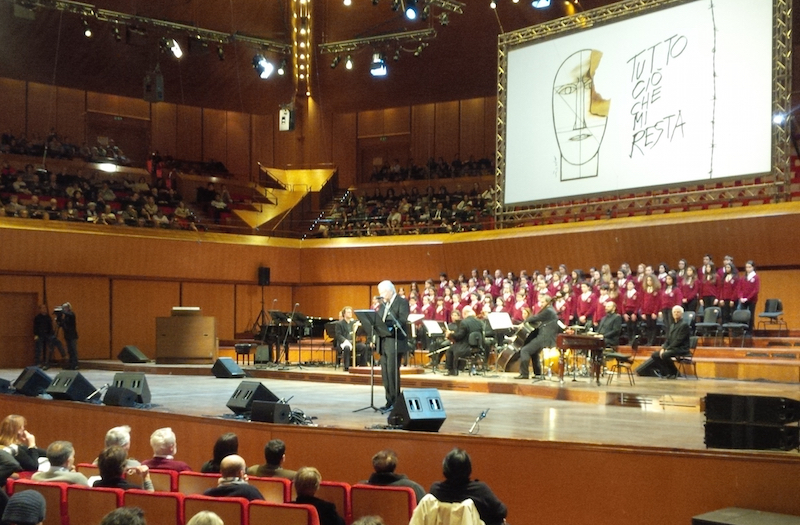

Con Ute Lemper, Francesca Dego (violino), Roby Lakatos (violino), Myriam Fuks (voce yiddish), Marian Balog (voce rom), Anna Maria Stella Pansini (soprano), Paolo Candido (cantante), Angelo De Leonardi (baritono), Maria Serban (cymbalon), Leonardo Gallucci (chitarra), Vana Gierig e Francesca Leonardi (pianoforte), Andrea Satta e Carlo Amato (chitarra), Marco Baliani (voce narrante). Coro voci bianche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Video e regia di Marco Visalberghi. A cura di Francesco Lotoro. Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Con il contributo della Baronessa Zerilli-Marimò e della Casa Italiana Zerilli-Marimò.

I campi di sterminio sono un luogo che non occorre descrivere. Le immagini tremende e soffocanti, in bianco e nero, di corpi ammassati, di occhi scavati, di uomini ammutoliti sono un marchio doloroso nella mente di moltissimi di noi. Eppure di quelle vite dietro il filo spinato poco conosciamo, il racconto è affidato a coloro che sono tornati e che ci hanno sussurrato quello che hanno visto e vissuto. Alcuni ci hanno anche ricordato i sommersi, quelli – tanti, troppi – che sono rimasti nei forni o nelle fosse comuni o sulle tavole di scienziati immondi. Con questo evento, per la prima volta, siamo riusciti a sentire le voci di coloro che lì, in quei campi, si sono dovuti fermare.

Francesco Lotoro

Francesco Lotoro, pianista di fama internazionale, ci ha portato fra i deportati permettendoci di sentire musiche e poesie composte nei campi di prigionia. Lotoro lavora, infatti, dal 1989 ad un progetto di archiviazione, esecuzione, registrazione discografica e promozione dell’intera produzione musicale nei Campi di prigionia, internamento, transito, concentramento, sterminio, lavori forzati, penitenziari militari, Stalag e Oflag, POW Camps e Gulag, aperti dal 1933 al 1953 in Europa, Africa coloniale, Asia, Australia, USA e Canada. Parte di questa ricerca arriverà anche sullo schermo quest’anno nel documentario The Last Musik.

Nel caso di Tutto ciò che mi resta, le musiche sono quelle del rituale ebraico e quelle composte nei lager. Gli autori le hanno scritte, le hanno create per distrarre i prigionieri, per cantare insieme alla vita, alla disperazione, alla speranza. Quelle canzoni le hanno scritte ovunque e poi, nel momento finale, le hanno consegnate nelle mani di chi le ha fatte giungere fino a noi. Le storie si susseguono: c’è Ilse Weber, famosa poetessa, che arriva a Auschwitz con marito e figli. Le dicono di andare con i bambini a farsi la doccia. Lei chiede a qualcuno del campo dove la portano. Un prigioniero non riesce a mentire e le dice che sta andando a morire: “canta e fai cantare i tuoi bambini, così inalerete prima il gas e morirete prima. Altrimenti vi schiacceranno gli altri quando tenteranno di uscire.” Ilse allora cerca il marito e gli consegna le sue poesie. Il marito le seppellisce vicino alla sua baracca, sperando che prima o poi qualcuno le avrebbe trovate. A ritrovarle sarà proprio lui, salvato dai russi e tornato al campo proprio per cercare queste carte.

Un momento dell’evento all’Auditorium di Roma

C’è l’adattamento da Beethoven, amato dai Nazisti, di Viktor Ullmann, c’è il cantante dei Tetes de bois, Andrea Satta, che racconta la storia del padre, deportato ad Auschwitz. Ci sono tanghi – Der tango fun Oschwietschim – di anonimo, canzoni da cabaret, melodie tzigane – anche gli zingari sono stati perseguitati dai Nazisti – e salmi della tradizione ebraica.

C’è stato tutto nell'evento del 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica, che ci ha permesso di entrare – anche se in minima, davvero minima parte – nei battiti di quella gente che non voleva darsi per vinta. I grandi artisti che si sono susseguiti hanno reso omaggio sommessamente, con amore e con la propria arte, alla memoria, una memoria che si è fatta ancora più bruciante quando alla fine delle due ore lo schermo ha proiettato le prime riprese della liberazione dei campi. Un silenzio più denso ha accompagnato l’esecuzione di Bezet Israel. Gli applausi venuti dopo sono stati per gli artisti, ma anche e forse in maniera più forte per tutte le voci che nonostante tutto erano lì quella sera. Perché i Nazisti hanno annientato i corpi, ma non lo spirito. E la voglia di continuare a vivere, in qualsiasi maniera, ha vinto.

Memorie – Racconti, canzoni, testimonianze dalla Shoah

La Bottega delle Arti Creative è un teatrino che si trova in una zona di Roma, la Portuense, poco servita da luoghi del genere. La loro missione è incentrata soprattutto sul lavoro con i ragazzi, facendoli crescere tramite il teatro. Questo spettacolo, diretto da Roberta Palombo che lo ha adattato insieme a Marinella Montanari, vede in scena un attore professionista, Brian Latini, e un gruppo di studenti (Angelica Augeri, Elisa Campodonico, Giulia Casadei, Matteo Fiore, Francesca Lorenzetti, Emanuela Panella, Benedetta Pucci) che sarebbe più giusto chiamare attori tanto son bravi.

Il testo è un lungo viaggio nella notte della Shoah, dall’inizio alla fine. Lo spettacolo è fatto con poco, il coro – composto dai ragazzi – è un’onda in movimento che cambia pelle, ora è il carnefice, ora la vittima. In un’ora, si condensa in maniera semplice e dunque terribile quello che è stato. Da un ballo felice e una vita serena ad un incubo che sembrava senza fine fino ad una liberazione che non ha liberato però da una ferita che il mondo continua a portarsi addosso. Nella essenzialità di questa produzione c’è l’importanza del ricordo e del racconto ai posteri. Coinvolgere i ragazzi in produzioni del genere, come bene sa fare La Bottega delle Arti Creative, li costringe a riflettere e a soffermarsi, in un mondo dalla velocità di un tweet, su temi fondamentali per la razza umana del presente e del futuro. Perché il passato è la base della costruzione del futuro e la storia non è una materia noiosa fra i banchi di storia, ma è il nostro DNA e saperla più che un dovere, è una necessità.