“Per la prima volta, posso realmente immaginare il rock a 40 anni”: così disse il chitarrista della E-Street Band di Bruce Springsteen, Miami Stevens Van Zandt. La citazione apre molto opportunamente questo Badlands, di Alessandro Portelli, non una delle tante biografie dedicate al Boss ma un saggio.

Springsteen in effetti è un esempio di “rocker adulto”. Non tanto o non solo per la sua attuale età anagrafica, quanto per i temi che ha sempre affrontato nelle sue canzoni. Oggi fa una certa impressione pensare che quella “linea d’ombra” indicata da Miami Stevens, la quarantina, l’abbia abbondantemente superata e che sia ancora sul palco. Del resto, è il destino di altri grandi della sua generazione. La paura che accompagnò le prime rockstar, quella di non riuscire più a fare il loro bizzarro mestiere passata la giovinezza (“spero di morire prima di diventare vecchio”, si augurava Pete Townshend), si è rivelata infondata. Il rock, da questo punto di vista, è come il blues, da cui ha ereditato molto. Una musica che si può suonare, e ascoltare, molto oltre l’età pensionabile.

Però, c’è rock e rock. Quello che suona Springsteen non è semplice nostalgia o revival. Non è patetico o autoindulgente. Ha conservato le caratteristiche che vi aveva visto Tom Morello dei Rage Against the Machine negli anni 80: è intelligente, è coinvolgente, ed è rock da stadio.

Badate, non è facile avere questi elementi assieme. Il rock può essere musica da ballo, musica catartica per un rito di massa come un megaconcerto, musica sexy. E contenere però pochi stimoli intellettuali. Oppure può essere musica raffinata e cerebrale, o anche musica di protesta, concentrata sui contenuti, ma a scapito della visceralità e del divertimento. Fare un rock adulto che faccia anche muovere le gambe – un rock che parli di feste in spiaggia e, un verso o un pezzo dopo, di uffici di collocamento – è la speciale qualità dei più grandi. Springsteen è uno di loro. E questo libro lo racconta meglio di molte altre pubblicazioni, italiane o anche statunitensi.

Alessandro Portelli è professore di Letteratura angloamericana all’Università La Sapienza di Roma. Ha scoperto The River a quarant’anni (di nuovo quella soglia!), dopo essersi appassionato, in gioventù, di folk americano, e poi anche italiano, cioè del versante più politicizzato della musica popolare contemporanea. Il Boss lo ha definitivamente conquistato con il suo omaggio a Woody Guthrie.

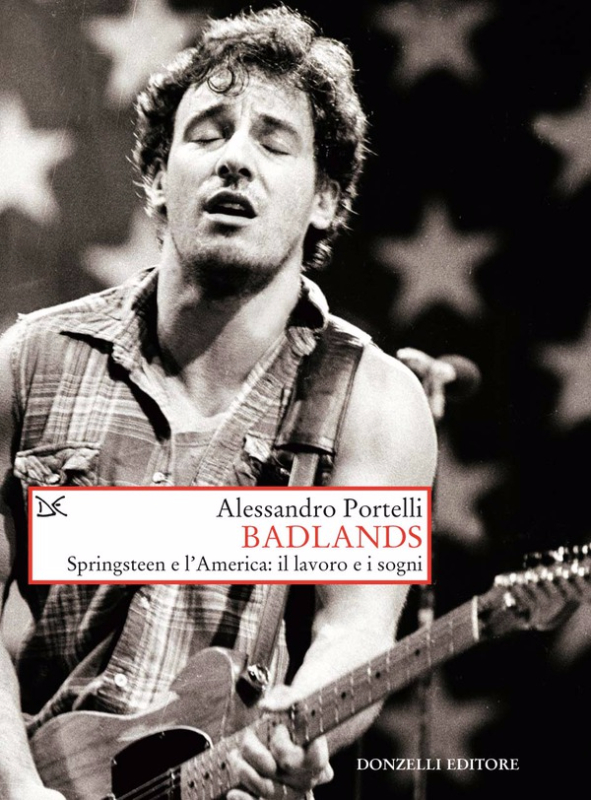

Se il rock di Springsteen è un rock adulto, questo libro – uscito lo scorso anno per Donzelli e divenuto già un piccolo classico per i lettori italiani – è un libro colto. Non celebra la star, scandaglia la profondità delle sue canzoni. Che sono poi canzoni in larga parte dedicate all’America della provincia, sia essa il New Jersey o il Nebraska, l’America dei meccanici e delle cameriere, delle stazioni di servizio e delle fabbriche che chiudono. Un’America raccontata con i toni del realismo ma non decadente o “estrema” come quella di Lou Reed. Un’America, senza dubbio, fatta anche di povera gente e a chi gli chiede come sia credibile che un cantante milionario parli dei poveri, Portelli fa notare che se a parlare dei poveri sono i ricchi, non sono credibili, se sono gli stessi poveri, non vengono ascoltati, quindi con questo metro dei poveri non dovrebbe mai parlare nessuno…

Springsteen però è anche una delle versioni del sogno americano. La sua Thunder road (v. video di seguito) può portare ovunque, perché “we are born to run”, siamo nati per correre. Ed inoltre We Gotta Get out of This Place, ce ne andremo da qui, come cantavano gli Animals che Springsteen dichiara essere stati i primi ad infondergli una “coscienza di classe”. Il primo capitolo del libro, The Working Life, si apre appunto con questo tema. Qual è la perfetta incarnazione dell’american dream? Diciamo, le opportunità. Ovvero, riprendendo lo storico Jim Cullen, “la speranza che i propri figli godranno di un livello di vita più alto del proprio”. Al centro vi è, insomma, la mobilità sociale, di contro ad un modello di società, quello europeo (e britannico in particolare) visto, almeno agli albori dell’America, come assai più rigido, più classista.

Ma l’ascensore sociale si è inceppato da tempo. Lo stesso Barack Obama, nel 2014, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, ha riconosciuto che “la mobilità verso l’alto si è fermata”. La globalizzazione ha arricchito i già ricchi, impoverito la classe media, e parzialmente distrutto quella operaia. Le due facce della musica di Springsteen sono già tutte qui. Da un lato la fame di vita, il desiderio di emergere, di farsi strada nel mondo, cose che si riflettono nel vitalismo dei suoi interminabili concerti, nella sferzata di energia di tante sue composizioni. Dall’altro la disillusione e il senso di perdita, il portato di una tradizione che annovera tra i suoi antesignani Pete Seeger, John Steinbeck, John Ford. Simbolo perfetto di tutto questo è l’automobile, l’oggetto del desiderio per eccellenza di un giovane della generazione di Springsteen. Automobile che è al tempo stesso strumento di liberazione e metafora del sogno negato (quando l’auto è un’auto usata, sulla quale aleggia la puzza dell’imbroglio).

Il libro di Portelli prosegue su questi binari. E’ un libro che si concentra più sui testi che sulla musica, posto che queste due dimensioni possano essere tenute rigidamente distinte. Un libro che cita Don DeLillo, Mark Twain, Withman.

Il libro di Portelli prosegue su questi binari. E’ un libro che si concentra più sui testi che sulla musica, posto che queste due dimensioni possano essere tenute rigidamente distinte. Un libro che cita Don DeLillo, Mark Twain, Withman.

L’aspetto sociale della poetica di Springsteen è sempre in primo piano. Il lavoro – fin dalle canzoni degli esordi, addirittura precedenti alla Reaganomics– da trampolino di lancio può diventare condanna (la condanna della monotonia e dell’insoddisfazione, oppure la condanna della sua perdita). Mentre lo spazio – inteso come estensione geografica, obbligatoriamente attraversata da una strada – è sì la via di fuga alternativa alla mancanza di mobilità verso l’altro (secondo una visione tipicamente americana, che è poi il mito della frontiera), però percorrerlo in solitudine può essere duro, e alla fine del viaggio non è detto che ci sia la Terra promessa. Così è anche per la notte: scintilla di luci e desideri e contiene una promessa di redenzione dopo le fatiche del giorno, ma è anche l’oscurità che si impossessa delle strade e delle case, at the edge of town.

E il patriottismo, altra colonna portante dell’identità americana? Born in the USA (v. video di seguito) è una canzone patriottica, ma “di un patriottismo indignato, deluso”. Il patriottismo di chi è stato mandato a morire in Vietnam, o quello delle “oltre cento persone (quasi tutte non bianche e disarmate) uccise dalla polizia nel solo mese di marzo 2015”. Di contro, esiste nelle canzoni di Springsteen anche un patriottismo “popolare”, democratico, che denuncia le ingiustizie nascoste fra le pieghe della società americana e gli inganni del consumismo. Non sempre questo arriva al pubblico, sottolinea l’autore del libro. Il messaggio contenuto nelle canzoni del Boss può sembrare a volte un po’ nazional-popolare, specie per chi le ascolta distrattamente. Può essere confuso con uno dei tanti inni all’individualismo tipici, anche questi, della cultura americana (“questa città è piena di perdenti, io me ne tiro fuori per andare a vincere”). Su un piano superficiale, lo Springsteen di Born in the USA può essere avvicinato al Sylvester Stallone/Rocky..

Si tratta di un rischio sempre presente nella musica di largo consumo, ammette Portelli. Ma è un rischio che bisogna correre se si vuole evitare che il messaggio diventi elitario. Per fare passare certi concetti, per diffonderli nella più vasta maniera possibile (per la canzone “politica”, anche se in senso lato, questo è un must), è necessario che Springsteen assomigli un po’ a Rocky e ad altre icone americane mainstream. Bisogna che gli assomigli anche fisicamente, nel portamento dinoccolato, nello stile da working class hero, da uomo del popolo che ha avuto la fortuna di farcela, ma non tradisce le sue origini. A Springsteen tutto questo è sempre riuscito benissimo. Non ha mai dato l’impressione di essere costruito. Per questo continua ad essere così amato.

Leggete questo libro, se amate Bruce Springsteen e anche se lo conoscete così così. E’ un libro che parla di canzoni, ma anche d’altro. Un libro che si colloca fra i migliori esempi di “sociologia rock” in circolazione. Fa capire, in una maniera che non ammette repliche, come queste non siano solo canzonette, anche se dopotutto il loro scopo è anche quello di farci ballare, di accompagnare le nostre gite in macchina, di smuoverci dentro quel “Bruuuce” che da più di 40 anni è il sottofondo corale dei concerti del Boss.