Si conoscevano ma non si amavano, anzi, se potevano si evitavano. Avevano una ventina di anni di differenza ed entrambi venivano dall’incredibile Firenze del ‘400, una repubblica solo di nome, ormai, dominata in maniera discreta e illuminata dai Medici. Esaltati dai loro contemporanei per i loro molteplici talenti e contesi dai principi del tempo a peso d’oro, ma chiacchierati per la loro non celata omosessualità, i loro nomi sono sinonimi di Rinascimento e, inevitabilmente, sono associati, forse prima di chiunque altro al termine ‘genio’, e sono nomi talmente grandi che non hanno bisogno del cognome per essere definiti: Leonardo e Michelangelo.

A distanza di più di cinque secoli dalle loro vite travagliate a New York in questo autunno insolitamente mite le star sono loro: Leonardo con la vendita all’asta di un Salvator Mundi a lui attribuito per la cifra record di 450 milioni di dollari e una nuova biografia in testa alle classifiche dei libri più venduti e Michelangelo con la mostra “Divine Draftsman and Designer” (al Metropolitan Museum fino al 12 febbraio 2019) unanimemente riconosciuta da critici, giornalisti e intellettuali come l’evento culturale dell’anno.

Del quadro battuto da Christie’s per quella cifra stratosferica si è già scritto fin troppo: dalle considerazioni morali sull’operazione, alle riserve sull’autenticità del pezzo, dalle pessime condizioni di conservazione ai restauri troppo maldestri effettuati nei secoli, dall’irrisoria definizione di Gioconda al maschile alle illazioni sul possibile acquirente. Credo che su un fatto possiamo essere tutti d’accordo: quella domenica non è stato venduto un quadro, è stata venduta un’attribuzione.

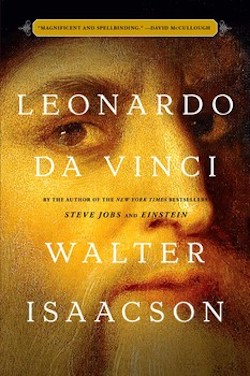

La nuova biografia di Leonardo (Simon & Schuster) è uscita in ottobre ed è immediatamente scattata in testa a tutte le classifiche di vendita dei libri. L’autore è Walter Isaacson, specialista in biografie di geni (fra gli altri Benjamin Franklin e Steve Jobs) e pur non rivelando novità clamorose sulla vita del pittore, scienziato, ingegnere, inventore, visto che anche la sua duratura storia d’amore con un ragazzo più giovane è ormai risaputa, presenta un’ipotesi affascinante: la nascita da un’unione illegittima, l’impossibilità di accedere a scuole e università regolari e, di conseguenza, la formazione erratica e autonoma di un autodidatta dall’insaziabile curiosità furono le condizioni che permisero a un ragazzo di intelligenza indubbiamente straordinaria di trasformarsi in genio. I diritti cinematografici della nuova biografia sono già stati acquistati e sembra certo che un altro Leonardo (di Caprio) interpreterà il suo omonimo.

La nuova biografia di Leonardo (Simon & Schuster) è uscita in ottobre ed è immediatamente scattata in testa a tutte le classifiche di vendita dei libri. L’autore è Walter Isaacson, specialista in biografie di geni (fra gli altri Benjamin Franklin e Steve Jobs) e pur non rivelando novità clamorose sulla vita del pittore, scienziato, ingegnere, inventore, visto che anche la sua duratura storia d’amore con un ragazzo più giovane è ormai risaputa, presenta un’ipotesi affascinante: la nascita da un’unione illegittima, l’impossibilità di accedere a scuole e università regolari e, di conseguenza, la formazione erratica e autonoma di un autodidatta dall’insaziabile curiosità furono le condizioni che permisero a un ragazzo di intelligenza indubbiamente straordinaria di trasformarsi in genio. I diritti cinematografici della nuova biografia sono già stati acquistati e sembra certo che un altro Leonardo (di Caprio) interpreterà il suo omonimo.

La mostra del Metropolitan esalta soprattutto il Michelangelo disegnatore e progettista con più di 130 disegni, e solo tre statue in marmo e un modello architettonico in legno. Ma l’idea guida della mostra è proprio che in Michelangelo tutto parte dal disegno: dagli schizzi appena accennati, ai cartoni degli affreschi, dai progetti di edifici e fortificazioni alle accurate tavole anatomiche che serviranno da preparazione alle sue sculture e ai suoi affreschi. Ma molti dei disegni finiscono a loro volta con l’avere la plasticità, e la tridimensionalità delle sculture e ripropongono a loro volta la questione su cosa è il finito e il non finito nell’opera michelangiolesca. Se non riuscite a venire a New York, date un’occhiata all’ottimo sito del Metropolitan Museum per avere un’idea accurata della ricchezza e della profondità della mostra.

La mostra del Metropolitan esalta soprattutto il Michelangelo disegnatore e progettista con più di 130 disegni, e solo tre statue in marmo e un modello architettonico in legno. Ma l’idea guida della mostra è proprio che in Michelangelo tutto parte dal disegno: dagli schizzi appena accennati, ai cartoni degli affreschi, dai progetti di edifici e fortificazioni alle accurate tavole anatomiche che serviranno da preparazione alle sue sculture e ai suoi affreschi. Ma molti dei disegni finiscono a loro volta con l’avere la plasticità, e la tridimensionalità delle sculture e ripropongono a loro volta la questione su cosa è il finito e il non finito nell’opera michelangiolesca. Se non riuscite a venire a New York, date un’occhiata all’ottimo sito del Metropolitan Museum per avere un’idea accurata della ricchezza e della profondità della mostra.

Ma perché a distanza di secoli questi due toscanacci sono al centro della vita culturale della capitale della contemporaneità? Azzardo tre ipotesi: in tempi di crisi morale, di valori e di identità dell’Occidente il genio di Leonardo e Michelangelo infondono certezze e ci rassicurano sul nostro modello di civiltà. D’altro canto la critica che dagli anni ’70 imperversa nei campus universitari americani contro la cultura monopolizzata dai “maschi bianchi morti” e che ha giustamente portato a una diversificazione pluralista del curriculum di studi ha dovuto arrendersi all’evidenza che Leonardo e Michelangelo si meritano a pieno titolo il posto che da sempre occupano nella cultura occidentale. La loro peculiare capacità di combinare in maniera sempre creativa cultura umanistica e cultura scientifica sono l’unica ricetta vincente. Non perché si preveda l’arrivo di una nuova generazione di geni, ma perché solo una cultura non esclusivamente scientifica o umanistica può pensare di vincere le sfide del futuro.