“Ugo, com’è che ieri sera non mi hai mandato il pezzo sull’inaugurazione del Verrazano Bridge?”

“Uh, scusa, m’ero addormentato. Ma magari lo inaugureranno di nuovo quando ci metteranno un’altra z?”

Questo un dialogo tipico tra Ugo Guarino, pittore triestino, e me, allora corrispondente dell’Ansa dall’America del Nord, che l’avevo preso come collaboratore per le notizie di cronaca. Era il 1964. Lui aveva ragione a dire che battezzando il ponte di Verrazzano, il più lungo a sospensione del mondo, sopra la baia dell’Hudson scoperta dall’esploratore toscano, si erano scordati la seconda zeta (è una questione tuttora aperta). Io però mandavo avanti un’organizzazione che si presumeva fornisse notizie puntuali ai giornali. Dopo aver cercato più volte di spiegare a Ugo il suo senso di irresponsabilità, lui preferì smettere di lavorare nel mio campo. Però rimanemmo stretti amici.

Ogni tanto riusciva a vendere un quadro attraverso la libreria Rizzoli (allora aperta da poco dal vecchio Angelo Rizzoli sulla Quinta Avenue di Manhattan) che gliene teneva spesso uno esposto vicino all’entrata. In questo modo tirava avanti, ma assai male. Per risparmiare lasciò l’alloggio che aveva in un posto normale di New York per andare a cacciarsi in una stanza della Bowery, la “via a dei dimenticati”, la “skid row” di Manhattan dove finiva la gente che “scivola” verso la disintegrazione totale. A lui questa strada piena di alcolizzati stesi per terra, di albergucci a ore e di puttane piaceva proprio per la sua verità tragica, una disperata bellezza che poi anche i newyorchesi hanno capito tanto che adesso è una via di lusso, ci si sono installati il New Museum e diverse gallerie d’arte.

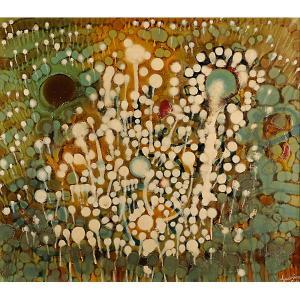

Ogni tanto Ugo era assalito dalla depressione e allora rimaneva steso sul letto a pensare e magari, senza dir nulla, faceva la fame. Io organizzai un gruppo di gente che insieme con me gli versava un regolare contributo in cambio di un quadro, quando lui si fosse sentito di farlo. È per questo che qui a New York esistono in mani private diversi lavori di Ugo Guarino nella sua fase di pittura biomorfico-molecolare, esplosioni di colore acrilico con tracciati luminosi ispirati alle reazioni atomiche, un’eco delle scoperte scientifiche sui meccanismi intimi della natura e insieme della minaccia implicita nella epoca nucleare. I suoi quadri provocavano nella gente sorpresa e incredulità pensierosa. Sul piano pratico avrebbero potuto rendergli molto meglio se avessero avuto una regolare diffusione sul mercato dell’arte. Gli dissi che potevo presentarlo a Leo Castelli (il cui vero nome era Leo Krausz), triestino come lui, il famoso gallerista della Pop Art. Ma lui si scordò sempre di andarci.

A casa mia incontrò Andy Warhol che io avevo intervistato più volte. Nessuno dei due parlava molto ma si stabilì tra loro una curiosa intesa a monosillabi di cui ora che sono scomparsi tutti e due è impossibile conoscere i contenuti. Da me Ugo veniva volentieri anche perché la mia casa aveva un giardino, in cui la mia compagna e futura moglie aveva sistemato un coniglio di nome Camillo che aveva ricevuto come regalo di compleanno. Ugo ci giocava per ore e gli faceva ritratti.

Quando decise di tornare in Italia si sistemò a Trieste dove cominciò a fare scultura con le ferraglie che trovava in una vecchia acciaieria. Al tempo stesso si associò al movimento sociale di Psichiatria democratica di Franco Basaglia, attraverso il quale si mise a insegnare arte agli ospiti dell’ospedale psichiatrico di Trieste. Sulle loro capacità espressive aveva raccolto una documentazione entusiasmante, di cui mi parlava spesso per telefono. Solo ora, grazie a una mostra organizzata dal Folk Art Museum di New York ho appreso che contemporaneamente anche Jean Dubuffet svolgeva una ricerca sull’arte prodotta negli ospedali psichiatrici e nelle prigioni francesi, ai cui risultati aveva dato il nome di “art brut”, cioè di arte nella sua forma più istintiva e innocente.

Più tardi Ugo si era trasferito a Milano, dove attraverso Dino Buzzati, suo amico da molti anni, aveva conosciuto Indro Montanelli che gli aveva proposto di illustrare con i suoi disegni la sua “stanza”, cioè la corrispondenza che teneva con i lettori de Il Corriere della Sera. Ugo aveva accettato, ma rifiutò sempre di legarsi al giornale con un regolare contratto.

Di tutto questo, della tranquillità e del benessere che aveva finalmente trovato mi raccontava nelle telefonate che abbiamo continuato a farci fino alla fine della sua vita. Tra le sue ultime grandi gioie erano state le espressioni di amicizia che aveva ricevuto in occasione della mostra retrospettiva delle sue opere – incredibilmente, la prima – apertasi nel Museo Revoltella d’arte moderna di Trieste un anno fa per iniziativa del Corriere e della Fondazione Rizzoli. Prossimo ai novant’anni, conservava la curiosità e il buonumore dei suoi anni più belli. “Vado a conquistare la luna”, mi dicono sia stata una delle sue ultime frasi, prima di andare via per sempre.