«Vorrei avere diciott’anni per vivere una vita intera qui». Così dice Pier Paolo Pasolini a Oriana Fallaci nel 1966, triste nel lasciare New York. Si trova in America per la presentazione di due film Accattone e Uccellaccio e Uccellini, al Festival di Montreal, Canada. Trascorre dieci giorni a Manhattan insieme all’amica e collega giornalista, accompagnato da Nino Davoli. Eccolo che arriva: piccolo, fragile, consumato dai suoi mille desideri, dalle sue mille disperazioni, amarezze, e vestito come il ragazzo di un college. Sai quei tipi svelti, sportivi, che giocano a baseball e fanno l’amore nelle automobili (scrive Oriana nell’introduzione dell’intervista). Lì Pasolini incontra Allen Ginsberg, con cui manterrà un legame duraturo. La critica newyorchese scriverà poi di lui pochi anni dopo, e verrà citato dal critico Richard Schickel su Life Magazine a proposito de Il Vangelo Secondo Matteo come il film migliore di tutti i tempi.

“È una città magica, travolgente, bellissima. Una di quelle città fortunate che hanno la grazia. Come certi poeti che ogniqualvolta scrivono un verso fanno una bella poesia. Mi dispiace non esser venuto qui molto prima, venti o trent’anni fa, per restarci. Non mi era mai successo conoscendo un paese. Fuorché in Africa, forse. Ma in Africa vorrei andare e restare per non ammazzarmi. L’Africa è come una droga che prendi per non ammazzarti, una evasione. New York non è un’evasione: e un impegno, una guerra. Ti mette addosso la voglia di fare, affrontare, cambiare: ti piace come le cose che piacciono, ecco, a vent’anni”. Afferma Pasolini descrivendo New York ad Oriana.

Pier Paolo Pasolini fu poeta, regista, pensatore, uomo. Nacque a Bologna il 5 marzo del 1922, città dove avrebbe frequentato l’università, preparando una tesi sulla pittura italiana contemporanea con Roberto Longhi. Quando Pasolini si iscrisse all’Università di Bologna aveva solo 17 anni, ed aveva già sperimentato la discussione della poesia all’interno di un gruppo letterario, formatosi negli anni liceali di Conegliano. Passa poi dagli studi visivi al suo primo grande amore: la letteratura. La sua seconda tesi è infatti sulla poesia di Pascoli: già dal suo lavoro accademico “Antologia della lirica pascoliniana” (realizzata tra il 1944 e il 1945), possiamo riconoscere una poetica che prende forma, ricerca risposte, sviluppa un pensiero critico.

Nel 1950 si trasferisce a Roma con sua madre, dove si affaccia alla realtà delle borgate romane, in un misto di povertà e solitudine. “Nei primi mesi del ’50 ero a Roma, con mia madre: mio padre sarebbe venuto anche lui, quasi due anni dopo, e da Piazza Costaguti saremmo andati ad abitare a Ponte Mammolo; già nel ’50 avevo cominciato a scrivere le prima pagine di Ragazzi di vita. Ero disoccupato, ridotto in condizione di vera disperazione: avrei potuto anche morirne. Poi con l’aiuto del poeta Vittorio Clemente trovai un posto come insegnante per venticinque mila lire al mese” (da Ritratti su misura di scrittori italiani di E.F. Accrocca, 1960)

Nel 1951 si trasferisce a Ponte Mammolo, dove l’amico Sergio Citti lo inizierà alla dimensione della periferia, la Roma che diventerà lo scenario dei suoi film. Lì comincia a entrare in contatto con gli ambienti letterari romani, con gli scrittori e poeti Penna, Bassani, Caproni, Gadda e Bertolucci. Conosce gli intellettuali che ruotano intorno alle riviste “Il Contemporaneo”, “Paragone”, e “Vie Nuove”, partecipando attivamente a comizi e raduni. La strada del cinema comincia a Cinecittà, dove si propone come correttore di bozze e vende i suoi libri alle bancarelle rionali. Nel 1955 collabora alla sceneggiatura del film La donna del fiume (Mario Soldati 1955).

Nel 1955 pubblica Ragazzi di vita, romanzo sulla vita dei ragazzi di borgata. Il libro ottiene un grande successo, è un capolavoro ed è considerato tale ancora oggi, ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove un’azione giudiziaria contro il romanzo. Pasolini diventa uno dei primi autori ad essere accusato di oscenità. E’ lui stesso ad affermare durante un’intervista con Enzo Biagio sulla Rai nel 1971 “L’erotismo è un elemento che ha diritto di cittadinanza dell’arte, senza volgarità”. Viene citato in giudizio insieme all’editore Livio Garzanti, dal procuratore della Repubblica di Milano, causa contenuto osceno. Con Ragazzi di vita, Pasolini si espone ufficialmente contro l’avanzare di una classe borghese sempre più radicata nel preconcetto e nel moralismo. La sua battaglia parte con la verità, sia dal punto di vista verbale (uso di forme dialettali), sia dal punto di vista narrativo (c’è sincerità nelle storie delle borgate, e c’è umanità).

Nel 1956 Fellini lo chiama per collaborare sulla sceneggiatura de Le Notti di Cabiria come revisore per la parte dialettale romanesca, per l’appunto. Nel 1959 pubblica Le ceneri di Gramsci, duramente criticato ma finalista del premio Strega nello stesso anno. Il romanzo è una testimonianza della sua fede istintiva nel marxismo, inteso come forma di riscatto dall’angoscia e dalla razzista violenza (come sempre Pasolini la definiva nelle sue interviste) della società borghese. Questa fede avrebbe poi ceduto il passo ad una perdita di speranza, ad una disillusione o forse disfatta, ma senza smettere di produrre o scriverne. Pasolini sarebbe infatti morto prima di completare la sua ultima grande opera, Petrolio, edita poi da Einaudi nel 1992.

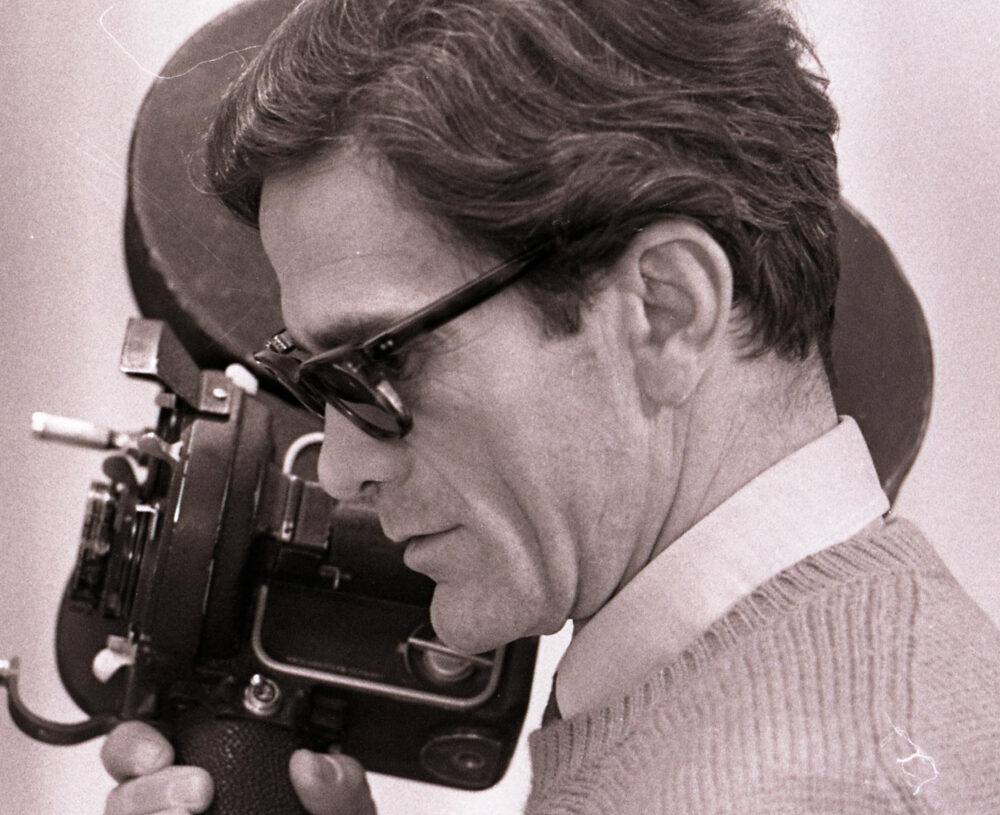

L’esordio alla regia di Pasolini è Accattone (1962), considerato ad oggi come la trasposizione cinematografica dei libri Ragazzi di vita e Una vita violenta. Diventa a tutti gli effetti un regista, quasi per conclusione fisiologica del suo percorso. Il suo sguardo da letterato coglie i dettagli del reale, naturalmente lo manipolano, ricercando emozioni o provocando stupore. Pasolini fu e rimane oggi un provocatore. Immagina il cinema come una lingua capace di incorporare a sé tutto il resto, scriverà infatti un’intera sezione dedicata al linguaggio cinematografico all’intero del famosissimo testo Empirismo Eretico (1972).

Con il cinema, Pasolini si confronta con uno dei principali mezzi di comunicazione di massa, ponendo quindi una contraddizione nel suo operato (poiché da lui sempre criticati, es. la televisione). L’onestà con la quale approccia alla produzione e alla divulgazione artistica sono però la prova della sua autenticità come intellettuale e autore. Pasolini, come altri registi del suo tempo, scosta il velo borghese lanciato sulla dimensione sottoproletaria, destinata all’impossibilità di elevarsi socialmente, o di poter apprendere o modificare i propri valori morali. La “povertà” dell’immagine che contraddistingue le sue inquadrature è in realtà una riflessione semiologica della sua narrazione, trasposta su pellicola, resa viva e trasparente.

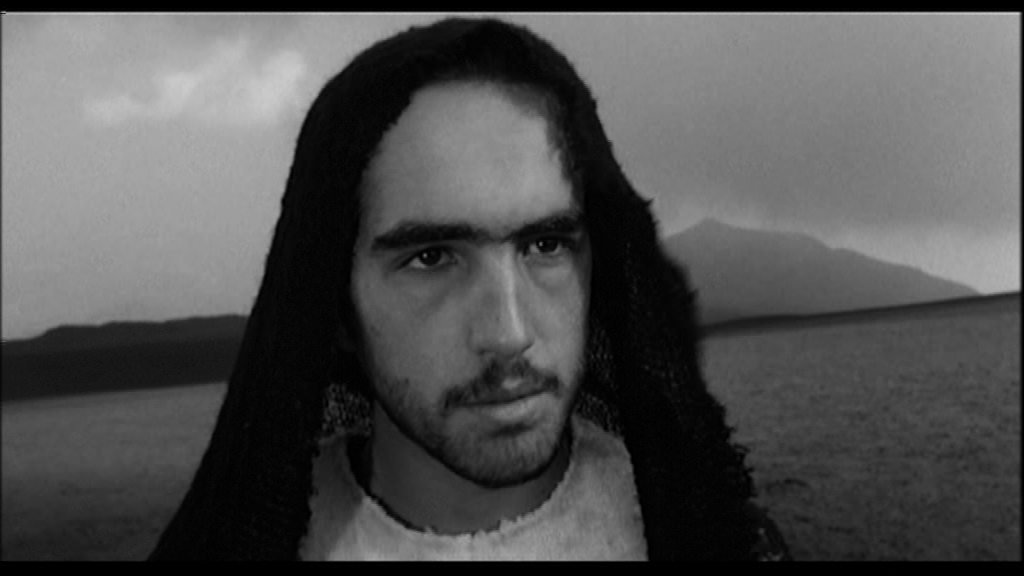

Di impronta marxista, ateo, legato e forse ossessionato dal concetto di mistero, Pasolini tocca e rende sacro il profilmico. “Io non posso concepire nulla che esuli dal sentimento del mistero. Non trovo mai naturale la natura. Per me i personaggi, gli oggetti e i paesaggi sono sempre antinaturali, cioè segreti” (Intervista a Le Monde, 12-13 ottobre 1969). E’ infatti riconoscibile in Accattone (1961), come ne Il Vangelo secondo Matteo (1964), o l’episodio La Ricotta (1963), un ruolo sacrale di matrice cattolica a cui Pasolini è indubbiamente affezionato. Il suo spessore culturale viene sancito dalla sua dichiarazione di non fede ma allo stesso tempo rispetto della religione. Per Pasolini, la religione è letteratura, e quindi se ne appassiona. La sua rivisitazione autoriale sfocia a tratti nella chiave mitologica, popolare, e lo fa demistificando un divino che però lascia spazio al sacro: un senso di sostanzialità dell’irresolubile, che non chiede altro per essere compreso.

Quella di Pasolini è un’eredità culturale di incommensurabile valore, è storia del cinema, storia della letteratura e storia del pensiero. Vale la pena ricordarlo, non solo nel giorno della sua misteriosa e tragica morte sotto le ruote di un’auto all’idroscalo di Ostia (nella notte tra il 1 e 2 novembre 1975), ma anche nel giorno della sua nascita. “La malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l’unica situazione umana che tu capissi veramente” così scrive Oriana Fallaci su Pasolini il 14 Novembre 1975 (su l’Europeo), in una lunghissima lettera che parla di amicizia e comprensione, straziante e necessaria.