Il professor Paolo Balboni, che abbiamo intervistato recentemente, era a New York per intervenire al Graduate Center della CUNY sul tema “Il problema delle differenze nascoste tra le ‘grammatiche culturali’ d’Italia e d’America”. Ad introdurre l’illustre linguista e studioso di glottodidattica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, c’erano Monica Calabritto, responsabile dell’Italian Specialization del Programma di Ph.D di Letteratura Comparata al Graduate Center e docente all’Hunter College e anche Hermann Haller, Professore di Linguistica italiana al Graduate Center e di Lingue e Letterature Europee al Queens College.

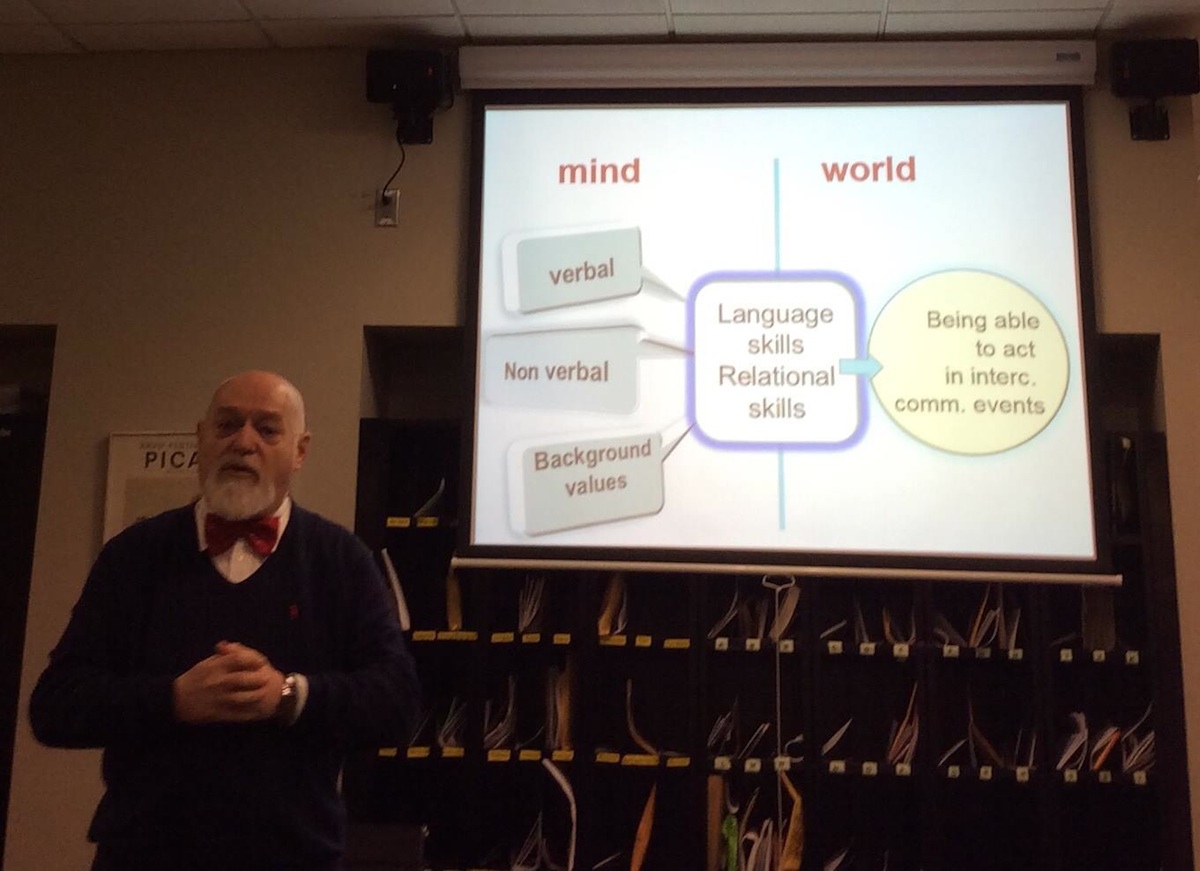

Secondo le analisi di Paolo Balboni e dei suoi collaboratori, acquisire e sviluppare la competenza morfosintattica, fonologica, e testuale di una lingua, significa anche sviluppare la competenza pragmatica, sociolinguistica e culturale. La distinzione di questi aspetti comunicativi è molto utile a tutti i docenti, sia per la propria auto formazione e sia per insegnare agli allievi ad osservare una cultura. Durante la sua lecture Paolo Balboni ha mostrato le foto di politici internazionali, per dimostrare come la differente appartenenza culturale può causare equivoci nella comunicazione tra parlanti e interlocutori. La comunicazione interculturale tra politici deve comprendere l’uso di un linguaggio ‘politicamente corretto’ e neutro, un codice linguistico che non dovrebbe includere espressioni discriminatorie o ideologicamente distanti tra una cultura e l’altra.

La lingua è definita come strumento di comunicazione e di espressione del pensiero, strumento di costruzione e trasmissione di una cultura. Balboni ha evidenziato che l’idioma è un oggetto multicanale poiché si serve della gestualità, mimica facciale, distanza prossemica, vestemica (abbigliamento), tono di voce, postura, e sguardo; emittenti che contribuiscono al significato del messaggio. Perciò, non sono solo i gesti a ostacolare la comunicazione verbale, ma anche altri elementi come la scelta dei vestiti e la prossemica. “Ognuno di noi – dice Paolo Balboni- ha una specie di “bolla” all’interno della quale si sente al sicuro, ma quando qualcuno oltrepassa il limite di questa bolla ci sentiamo a disagio. Faccio un esempio: nell’Italia centrale e in molta parte del Mediterraneo riteniamo che la “giusta” distanza da tenere fra due interlocutori è di circa un braccio, ma nel nord Europa percepiscono il limite di questa bolla a circa due braccia di distanza. Nell’Italia del sud e nel mondo arabo, ma anche in altre parti del mondo, la distanza fra i due parlanti può essere invece inferiore a un braccio e capita spesso di toccare l’interlocutore”.

L’intervento di Balboni sulla comunicazione interculturale ci ha dimostrato anche come distinguere gli stereotipi dai sociotipi reali. Gli stereotipi sono un insieme di credenze e opinioni rigidamente connesse tra di loro, i quali rispecchiano una valutazione rigida e non corretta dell’altro, o pregiudizi che un gruppo sociale collega a un’altra società o cultura. Mentre i sociotipi reali servono a guidare le persone nei loro atteggiamenti per conoscere e/o capire un’altra cultura, aiutando così la comunicazione interculturale. Tuttavia, le competenze per la comprensione tra culture diverse non si possono insegnare o imparare in classe, perché la comunicazione interculturale muta a secondo di tanti altri fattori e non possiede mai un unico significato. Infatti, lingua e cultura sono intrinsecamente collegate tra di loro con il contesto, le usanze culturali, le attitudini personali, e l’etnia di appartenenza da chi parla o da chi ascolta. Pertanto, queste competenze comunicative si acquisiscono con l’esperienza culturale, e non si apprendono soltanto studiando la lingua straniera.

Tuttavia, se si impara a controllare e gestire la comunicazione non verbale si agevola l’interazione con gli altri, perché la conoscenza delle tradizioni, usi, e costumi diversi da quelli della società in cui siamo cresciuti arricchisce la nostra comprensione del mondo. La gestualità che accompagna gran parte del discorso italiano, del tutto spontanea per gli italiani, è anche uno degli stereotipi che descrive noi italiani nel mondo. Il linguaggio mimico usato per far capire meglio il messaggio del parlante all’interlocutore, a volte sostituisce parole con gesti non conosciute al parlante o all’interlocutore e, spesso, crea grandi problemi. Molti gesti usati dagli italiani sono incomprensibili per gli stranieri, e le barriere di comprensione, con gesti simili di altre culture ma con significati completamente diversi, talvolta possono dar luogo a malintesi, o essere offensivi, o apparire addirittura osceni. Purtroppo, come ho già detto, la gestualità è difficile da rendere comprensibile a parole, e solo frequenti contatti con l’altra cultura può portare a una comprensione non ambigua. Sui gesti degli italiani nelle conversazioni, la mimica facciale, e i movimenti delle mani, ne avevamo già scritto nel 2013 su questa column .

Continuando il discorso sulla comunicazione interculturale e linguaggio del corpo, Balboni parla anche degli umori, odori, rumori corporei, senza entrare troppo nei particolari, ma evidenziando che, in quasi tutte le culture c’è un diverso grado di tolleranza verso ciò che esce dal corpo in pubblico, anche se alcune regole variano tra culture. Un esempio è quello del soffiarsi il naso in pubblico, gesto permesso nella cultura occidentale mentre è considerato irrispettoso in Giappone e in Cina. Ascoltando il Professore spiegare, gli odori corporei come disturbi della comunicazione, mi ricordavano quante volte gli studenti di seconda o terza media si spruzzavano colonia in classe, oppure chiedevano di aprire la finestra perché qualcuno di loro aveva un odore sgradevole che infastidiva l’intera classe. Inutile dire che in situazioni simili gli studenti non si concentrano più sulla lezione e cercano il/la responsabile del cattivo odore o il profumo. Perciò, sia i profumi e sia i fetori corporei sono uno ‘sgradevole’ ostacolo nella comunicazione interculturale.

Un altro esempio è il gesto dell’offrire, segno di rispetto verso un ospite o un amico/a, così pure come accettare un regalo. Anche sui regali, da una cultura all’altra, variano le regole sugli oggetti che si possono offrire e sul modo in cui si regalano e si accettano. In Italia si tende molto a insistere nell’offrire cibi e bevande, cosa che mette in imbarazzo persone provenienti da altre culture. E anche il regalo, mezzo per comunicare rispetto, amicizia, e affetto, può essere oggetto di incidente interculturale. Ogni cultura ha oggetti che non possono essere regalati in determinate occasioni. In Germania regalare fiori nel cellophane è offensivo, mentre negli USA è normale. Anche scartare o non scartare i regali di fronte a chi li ha portati varia: in Occidente si scarta il regalo per dimostrare il proprio gradimento, mentre in diversi paesi orientali si ringrazia senza aprire. Un’altra regola, che varia da cultura a cultura, è la direzione dello sguardo, che cambia secondo la confidenza e il sesso degli interlocutori. Per esempio gli studenti asiatici evitano il contatto degli occhi con i loro docenti come segno di rispetto nei confronti dell’insegnante, mentre nella cultura italiana, l’atteggiamento di chi abbassa lo sguardo o evita il contatto degli occhi viene interpretato come segno di falsità. Quante volte noi italiani ci siamo sentiti dire: “Guardami negli occhi mentre ti parlo!”.

Un altro esempio è il gesto dell’offrire, segno di rispetto verso un ospite o un amico/a, così pure come accettare un regalo. Anche sui regali, da una cultura all’altra, variano le regole sugli oggetti che si possono offrire e sul modo in cui si regalano e si accettano. In Italia si tende molto a insistere nell’offrire cibi e bevande, cosa che mette in imbarazzo persone provenienti da altre culture. E anche il regalo, mezzo per comunicare rispetto, amicizia, e affetto, può essere oggetto di incidente interculturale. Ogni cultura ha oggetti che non possono essere regalati in determinate occasioni. In Germania regalare fiori nel cellophane è offensivo, mentre negli USA è normale. Anche scartare o non scartare i regali di fronte a chi li ha portati varia: in Occidente si scarta il regalo per dimostrare il proprio gradimento, mentre in diversi paesi orientali si ringrazia senza aprire. Un’altra regola, che varia da cultura a cultura, è la direzione dello sguardo, che cambia secondo la confidenza e il sesso degli interlocutori. Per esempio gli studenti asiatici evitano il contatto degli occhi con i loro docenti come segno di rispetto nei confronti dell’insegnante, mentre nella cultura italiana, l’atteggiamento di chi abbassa lo sguardo o evita il contatto degli occhi viene interpretato come segno di falsità. Quante volte noi italiani ci siamo sentiti dire: “Guardami negli occhi mentre ti parlo!”.

“Noi italiani abbiamo un gran problema con la comunicazione interculturale”- dice Balboni- “E anche se non credo alla precisione delle ricerche neurolinguistiche, gli studi affermano che noi siamo più visivi che ascoltatori: L’83% delle informazioni che raggiungono la nostra corteccia cerebrale passa attraverso gli occhi e solo l’11 % giunge dall’orecchio”.

La dominanza della vista determina l’impatto iniziale con l’altra persona, e quando incontriamo qualcuno, normalmente, la nostra prima impressione riguarda il suo, o il nostro, aspetto esteriore: la mimica, il gesto, il portamento e i vestiti. Quindi, nella comprensione di un messaggio il linguaggio non verbale gioca un ruolo importante e gli atti gestuali spesso non sono dei buoni trasmettitori d’informazione.

In conclusione, il professor Balboni ci ha fatto notare che esistono molti parametri studiati dalle scienze della comunicazione e da quelle del linguaggio, che interferiscono con l’informazione interculturale. Alcuni dei criteri: il sorriso, gli occhi, le espressioni del viso, le braccia e le mani, le gambe e i piedi, il sudore, i rumori del corpo, toccarsi piedi e genitali, il vestiario, gli oggetti che si offrono, il denaro; ma anche comportamenti come il formale vs. informale, polite vs. unpolite, forza mascherata vs. esplicita, politicamente corretto vs. scorretto.

Avere comprensione interculturale non significa abbandonare i propri valori ma conoscere quelli delle altre culture, tollerando e rispettando le differenze. Qui ci basta ricordare il detto caro ai nostri nonni: “Paese che vai, usanza che trovi!”.

Per saperne di più leggere Balboni qui.