Il Prof. Giuseppe Paternostro è l’autore del saggio, Il linguaggio mafioso, in cui descrive storie di mafia e di antimafia e chiama i mafiosi “uomini del disonore” e non di “onore e rispetto”. Un libro che indaga il fenomeno mafioso attraverso il suo linguaggio cercando di chiarire all’opinione pubblica la sua percezione distorta della parlata mafiosa, spesso legata alla rappresentazione che danno i media, il cinema , e la tv, ma anche i libri e i videogiochi. Uno studio del linguaggio mafioso per comprenderne le scelte verbali adottate all’interno delle cosche, i metodi comunicativi con cui per anni ha agito l’organizzazione criminale conosciuta col nome di Cosa Nostra. Una ricerca linguistica ma anche storica che parte dai primi anni del ‘900 e si conclude nel 2017. Un libro quindi in cui è analizzata la parlata della mafia attraverso una considerevole mole di documenti, interviste, dichiarazioni, intercettazioni, appunti, lettere, e persino post su Facebook. Un libro non solo interessante, ma accessibile, pensato e scritto per raggiungere tutti i cittadini.

Il Prof. Giuseppe Paternostro è l’autore del saggio, Il linguaggio mafioso, in cui descrive storie di mafia e di antimafia e chiama i mafiosi “uomini del disonore” e non di “onore e rispetto”. Un libro che indaga il fenomeno mafioso attraverso il suo linguaggio cercando di chiarire all’opinione pubblica la sua percezione distorta della parlata mafiosa, spesso legata alla rappresentazione che danno i media, il cinema , e la tv, ma anche i libri e i videogiochi. Uno studio del linguaggio mafioso per comprenderne le scelte verbali adottate all’interno delle cosche, i metodi comunicativi con cui per anni ha agito l’organizzazione criminale conosciuta col nome di Cosa Nostra. Una ricerca linguistica ma anche storica che parte dai primi anni del ‘900 e si conclude nel 2017. Un libro quindi in cui è analizzata la parlata della mafia attraverso una considerevole mole di documenti, interviste, dichiarazioni, intercettazioni, appunti, lettere, e persino post su Facebook. Un libro non solo interessante, ma accessibile, pensato e scritto per raggiungere tutti i cittadini.

Giuseppe Paternostro è ricercatore di linguistica italiana nel dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. Paternostro insegna analisi dei testi pubblici e pragmatica della comunicazione nel corso di laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità dell’Ateneo palermitano, in cui dal 2009 tiene il modulo di Pragmatica interculturale per il Master. Si interessa anche di sociolinguistica dell’Italia contemporanea e dei rapporti fra lingua, discorso e identità, e di ricerca che riguarda l’analisi del discorso e la sociolinguistica internazionale.

Professor Paternostro, come spiega il sistema di comunicazione che la Mafia palermitana ha evoluto e reso riconoscibile come tale in tutto il mondo?

“Nel mio libro in effetti mi occupo in modo specifico della comunicazione della mafia siciliana, cioè di Cosa Nostra, che per la sua peculiare struttura verticistica (anche se oggi pare essere in una fase di riorganizzazione dovuta in parte alla decimazione dei vertici dovuta sia agli arresti sia alla morte degli esponenti che hanno retto l’organizzazione negli ultimi quaranta anni) ha finito per dover cercare modalità comunicative peculiari che facessero da sostegno al controllo del territorio esercitato attraverso l’intimidazione e la violenza. Tuttavia non definirei la comunicazione come un vero e proprio sistema, come se esso fosse il frutto di esplicita riflessione. Ogni sistema, inoltre, ha elementi di rigidità che rischiano di farlo andare in crisi con grande facilità. Invece, la forza della comunicazione di Cosa nostra è quella della sua grande adattabilità ai contesti. Lo stesso silenzio, che rappresenta simbolicamente nell’immaginario collettivo Cosa nostra è un silenzio talvolta solo metaforico e che viene applicato a seconda delle circostanze e imposto a seconda degli interlocutori. La mafia parla, talvolta con le parole, talvolta con atti che vanno interpretati, ma che vanno tutti ricondotti a un unico comune denominatore. Non è, d’altra parte, un caso che una delle parole che più delle altre sono associate alla mafia sia ‘omertà’, la cui etimologia viene ricondotta da molti studiosi a ‘umiltà’, ossia la sottomissione dell’uomo d’onore all’organizzazione”.

Nell’analizzare il linguaggio usato dalla mafia quali sono alcuni termini più difficili da decifrare e quali i più usati dai mafiosi a Palermo?

“In realtà per rispondere a questa domanda occorrerebbe essere in grado di osservare e vivere dal di dentro le concrete pratiche comunicative odierne. Da questo punto di vista i dati che abbiamo si riferiscono alle intercettazioni ambientali e ai famosi pizzini, impiegati soprattutto durante i dieci anni di reggenza dell’organizzazione da parte di Bernardo Provenzano. Questo materiale merita sicuramente un’analisi più approfondita di quanto non sia stato fatto in questo momento. Insomma, non siamo ancora in grado di ricostruire un nuovo gergo mafioso, posto che esso esista davvero, cosa della quale personalmente dubito”.

Molti dicono che la lingua della mafia è piena di detti, non detti, codici, riti e frasi non facile da decifrare da chi non comprende questo linguaggio. Cosa dicono i suoi studi?

“Che il non detto, gli impliciti, le allusioni fanno sicuramente parte delle consuetudini linguistiche di Cosa nostra. Tuttavia, ciò che mi pare di poter dire è che quando parliamo di comunicazione mafiosa intendiamo affermare appunto che la mafia intende comunicare e quindi vuol farsi capire. Dunque, in primo luogo dobbiamo distinguere fra comunicazione interna all’organizzazione e comunicazione esterna. Nel primo caso, chi comunica lo fa con qualcuno che condivide lo stesso codice. Di conseguenza, l’implicitezza è assai simile a quella che ciascuno di noi mette nella sua quotidianità. Diverso è il caso della comunicazione esterna all’organizzazione. Ma, in questo caso, mi pare di poter dire che l’allusione non può andare oltre un certo punto, perché altrimenti il destinatario (ad esempio la vittima di un’estorsione) non capisce. Altro caso ancora è quello della comunicazione a cui la mafia è costretta in sede processuale. Lì, in effetti, il silenzio, la mistificazione, il non detto diventa una cortina fumogena messa su per difendere l’organizzazione da chi vuol penetrarla per conoscerla e disarticolarla. Ecco perché per la mafia i collaboratori di giustizia (i cosiddetti ‘pentiti’) sono così pericolosi”.

Il linguaggio mafioso e costituito per la maggior parte di parole con specifici significati oppure di segni e silenzi? Può fare degli esempi?

“In realtà lo è in minima parte. Tuttavia, è certamente vero che alcuni segni sia verbali sia non verbali hanno un significato particolare. Un esempio è dato dal significato particolare che, durante il dominio dei corleonesi, aveva l’invito a pranzo o a cena. I pentiti raccontano, ad esempio, che quando qualcuno riceveva un invito di questo tipo da Totò Riina, tremava, in quanto era risaputo che l’allora capo della commissione amava eliminare coloro che considerava i suoi nemici proprio durante queste occasioni conviviali. O ancora, Salvatore Cancemi (uno dei primi pentiti provenienti dallo schieramento corleonese) racconta che capì che era stata decisa la sua condanna a morte solo da uno sguardo che, nel corso di una riunione, che Riina e Bagarella si scambiarono”.

Cosa ha di diverso il linguaggio della Mafia di Palermo dal linguaggio della Mafia di qualunque altra parte di Italia? I codici usati a Palermo sono diversi e riconoscibile solo nel capoluogo oppure sono termini mafiosi universali?

“Non avendo studiato in modo approfondito le realtà mafiose diverse da quelle di Cosa nostra, non posso dare un giudizio compiuto. Tuttavia posso dire, che la terminologia mafiosa propriamente detta riguarda in realtà soltanto quelle poche parole/espressioni che riguardano la vita interna dell’organizzazione (mandamento, capodecina, commissione ecc.). Come ho già detto in precedenza, per il resto abbiamo una modalità comunicativa più che un lessico specifico, gran parte del quale è ormai comunque conosciuto”.

Secondo la sua analisi la lingua della Mafia Palermitana è una varietà linguistica del siciliano oppure contiene codici linguistici dialettali usati solamente dai mafiosi a Palermo?

“Dal momento che la mafia siciliana (e palermitana nello specifico) opera in uno specifico territorio, è naturale che faccia ricorso alla varietà linguistica locale, che si rinnova come qualunque altra varietà linguistica. Che poi alcune espressioni possano assumere sfumature particolari è del tutto plausibile, ma in fondo riguarda aspetti marginali”.

Professore, l’unica donna sindaco a Palermo negli anni Ottanta accusò i cittadini della sua città di essere “malati di mafiosità”. Secondo lei a cosa si riferiva?

“Penso che Elda Pucci si riferisse, voglio credere ancora sbagliando, a quella “voglia di mafia” denunciata ancora di recente da più di un osservatore. Mi pare un giudizio ingeneroso, ma soprattutto mi pare che perpetui un vecchio errore di interpretazione che confonde la mentalità mafiosa con alcune caratteristiche (molte delle quali niente più che stereotipi) attribuite alla cultura siciliana. La mafia sicuramente godeva, e in parte gode tuttora, di un certo consenso sociale. Tuttavia anche la coscienza mafiosa oggi è più viva che in passato”.

E’ difficile capire la lingua dei mafiosi a livello giuridico affinché i contesti mafiosi siano decifrati e capiti dai magistrati?

“Giovanni Falcone diceva che per i magistrati dei primi anni ’80 Tommaso Buscetta fu quasi un professore di lingue. Sicuramente da quel momento in poi, nella magistratura è maturata anche una certa competenza, per così dire, anche linguistica rispetto al fenomeno mafioso”.

Le risulta che i mafiosi nel mondo, in America, hanno utilizzato e continuano ad utilizzare lo stesso linguaggio?

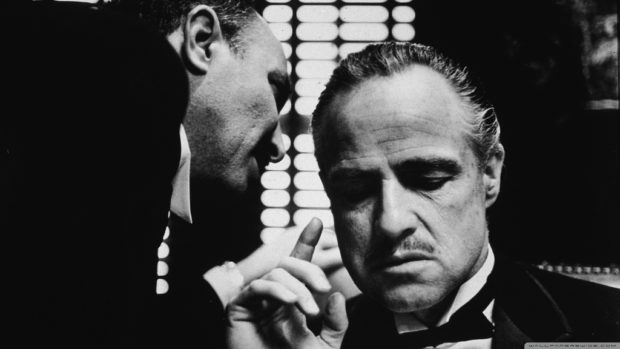

“Non conosco bene la situazione americana. Mi pare che il linguaggio di Cosa nostra americana sconti il prezzo delle rappresentazioni cinematografiche che a partire dalla fine degli anni ’70 hanno contribuito a creare il “mito del Padrino”. Non si capisce, dunque, quale sia la differenza fra realtà e finzione”.