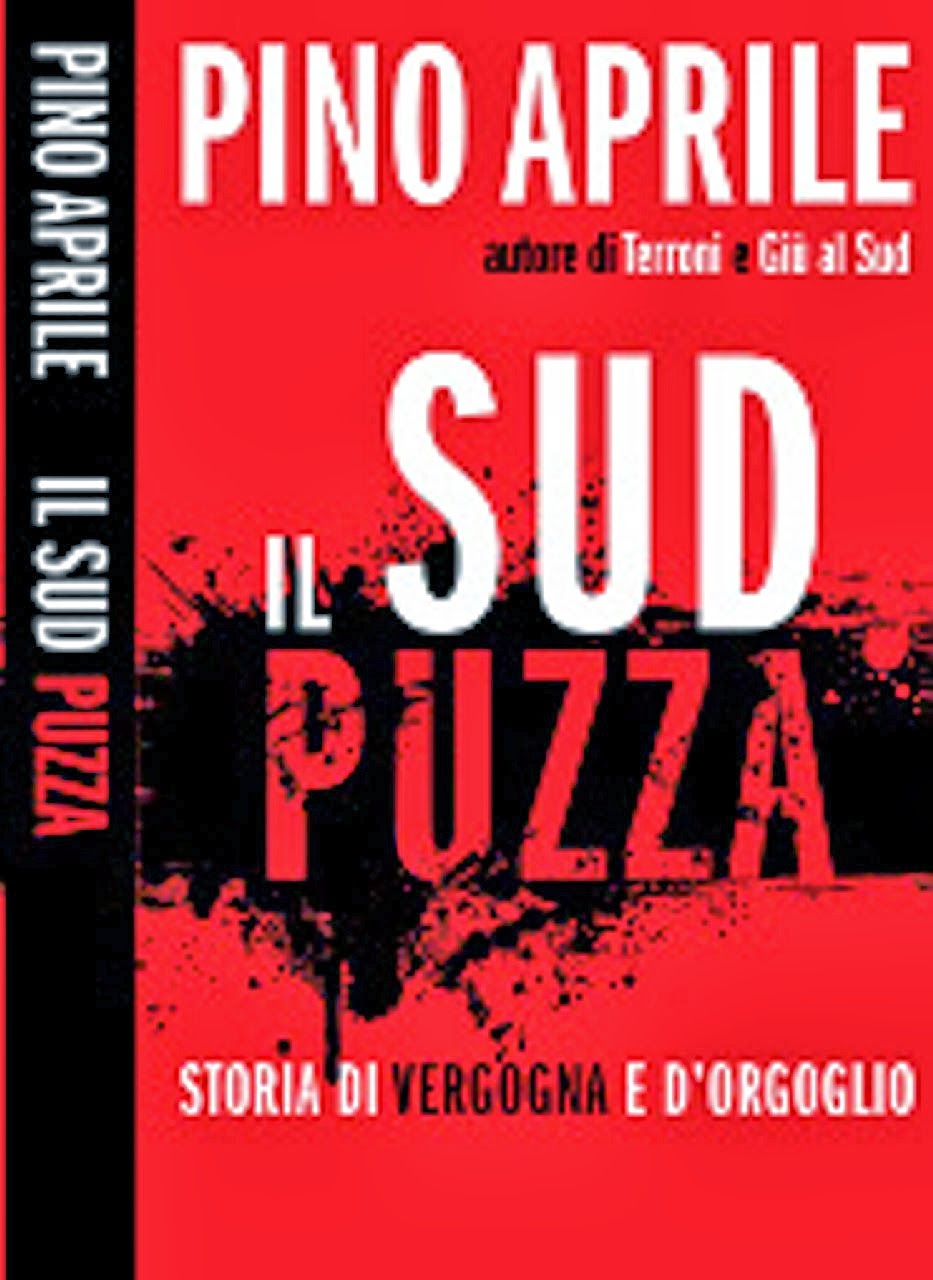

Nel suo ultimo libro, Il Sud Puzza, Pino Aprile, giornalista e scrittore, racconta la storia di un risveglio, una "ribellione" a uno stato di sopportazione. Cosa non “vogliono” sopportare più è il ricatto “o salute o lavoro” che per troppo tempo ha avvelenato la città di Taranto nell’indifferenza generale, i rifiuti tossici sversati in Campania, i veleni che si infiltrano nella terra e che uccidono la gente che muore di cancro ma che fanno arricchire la camorra e tutti coloro che fanno affari con la criminalità, per finire al pizzo che si è obbligati a pagare per poter lavorare.

In un’indagine appassionata, Pino Aprile ci apre una finestra su un Sud al di fuori dei luoghi comuni, su persone che agiscono, si spendono, rischiano, indifferenti al pericolo, al ricatto, alle minacce. Come Lella Ottaviano, commerciante, la prima che ha avuto il coraggio di denunciare i camorristi che esigevano il pizzo e ha reso Ercolano una città libera; come don Maurizio Patriciello, diventato una guida per le associazioni che vogliono liberare la piana del Volturno dai veleni che l’hanno trasformata in un inferno; come Giuseppe Di Bello, tenente della Polizia provinciale in Lucania, la cui vita viene demolita per aver osato denunciare l’inquinamento di un lago, causato da infiltrazioni di petrolio. Le storie che ci racconta sono avvincenti, vere e che affermano il bisogno di un riscatto. Il Sud puzza è un viaggio nel nostro Paese, nella sua realtà più autentica

Il nostro Meridione potrà mai affrancarsi da questa immagine negativa e rilanciarsi nel mondo economico?

Lo sta già facendo. Il recupero avviene prima con la riconquista del valore della propria storia, il che genera richiesta di rispetto, di equità e persino di risarcimento, inteso come riabilitazione di quella storia che è stata negata, vilipesa, coinvolgendo nell'opera di denigrazione, riduzione morale, i protagonisti. Quando le ragioni della minorità imposta al Mezzogiorno e coltivata con la violenza della discriminazione, grazie alla politica squilibrata, sono di dominio comune, il sapere diventa volontà di fare: politica, economia, cultura. Ma fare. Oggi il Sud è su questo percorso, e non ai primissimi passi.

Lo sta già facendo. Il recupero avviene prima con la riconquista del valore della propria storia, il che genera richiesta di rispetto, di equità e persino di risarcimento, inteso come riabilitazione di quella storia che è stata negata, vilipesa, coinvolgendo nell'opera di denigrazione, riduzione morale, i protagonisti. Quando le ragioni della minorità imposta al Mezzogiorno e coltivata con la violenza della discriminazione, grazie alla politica squilibrata, sono di dominio comune, il sapere diventa volontà di fare: politica, economia, cultura. Ma fare. Oggi il Sud è su questo percorso, e non ai primissimi passi.

Lei pensa che i meridionali emigrati in America e nel mondo possono in qualche modo aiutare a risollevarsi?

La globalizzazione, figlia della civiltà informatica, rende tutti più simili; e questo induce a radicarsi nella propria identità, perché non siamo uguali, ma abbiamo bisogno di ricordarcelo. Il fenomeno del ritorno alle radici, persino al proprio paese, è l'altra faccia della globalizzazione, tanto che è nato un neologismo – glocal (globale e locale) – per indicarlo. Questi sentimenti possono coinvolgere gli emigrati. In qualche caso, questo avviene persino con improvvise riscoperte, un ansioso ripercorrere vie dimenticate, verso il punto da cui ci si mosse. La facilità di incontrarsi, data dai mezzi moderni, e persino senza uscire di casa, grazie al web, consente di riallacciare relazioni, coltivare interessi che una volta, con la partenza, andavano perduti. Chi andava via, prima, perdeva il suo paese; oggi non più. E chi l'ha perso può ritrovarlo. Ma chi torna non è lo stesso che partì: altri saperi, altre capacità, competenze, meno bisogni e più interessi. Può essere una risorsa, ma non la si coltiva.

Il nostro Paese è alle prese con sbarchi di immigrati da paesi più a sud di noi: è la nuova tratta degli schiavi?

Gli esseri umani sono guidati dai bisogni: la paura (guerre, rivalità etniche) e la necessità (fame, futuro). E la cosa funziona al contrario dell'acqua, che scende dal più al meno: gli uomini vanno dal meno al più (e talvolta quel meno esiste, perché sono stati derubati, attraverso la colonizzazione, magari da quelli che oggi protestano perché se li vedono arrivare in casa). Chi li tratta da schiavi (e il bisogno induce ad accettare la condizioni) è miope: non lo resteranno.

Gli esseri umani sono guidati dai bisogni: la paura (guerre, rivalità etniche) e la necessità (fame, futuro). E la cosa funziona al contrario dell'acqua, che scende dal più al meno: gli uomini vanno dal meno al più (e talvolta quel meno esiste, perché sono stati derubati, attraverso la colonizzazione, magari da quelli che oggi protestano perché se li vedono arrivare in casa). Chi li tratta da schiavi (e il bisogno induce ad accettare la condizioni) è miope: non lo resteranno.

La morte di Davide a Napoli al Rione Traiano e le proteste in qualche modo trovano una similitudine con quello che è accaduto di recente in America nel Missouri? Lei pensa ci possa essere una forma di razzismo nella polizia nel trattare certi casi di ordine pubblico al Sud rispetto al Nord?

In tutta Italia ci sono stati casi di cittadini uccisi per errore, o persino con veri e propri linciaggi di gruppo, da esponenti delle forze dell'ordine (è assurdo pretendere che non ci sia, fra gli uomini in divisa, qualche mela marcia o che non sbaglino mai. È giusto pretendere che sia fatta chiarezza e ci si corregga). Ma solo a Napoli la vittima diventa “vittima della città”, una colossale inversione del giudizio. Accade persino se un napoletano perbene viene ucciso a Roma, mentre va allo stadio: criminale non è l'assassino, ma la tifoseria partenopea. Sì, c'è il razzismo; in nessun Paese parlamentari e ministri avrebbero potuto chiedere lo sterminio di loro connazionali (meridionali, però…), restando al loro posto; in nessun Paese serio si sarebbero potute scrivere sui giornali le cose che abbiamo letto, senza pagare pegno.

L'Italia è governata da Renzi, primo ministro non eletto dal popolo. Come giudica la sua politica meridionale?

Questo è forse il peggior governo di sempre, contro il Sud. Un livello di spudoratezza raro: cambiano le regole, di volta in volta, per privilegiare il Nord e danneggiare il Sud. Un esempio per tutti: nelle norme per la “spesa standard”, quella che dovrebbe sorvegliare i conti degli enti locali, arrivati alle voci su asili nido e istruzione, è stata fatta saltare la regola, ripristinando il metodo di spesa che si voleva eliminare, perché i soldi finissero praticamente tutti al Nord, la parte più dotata di asili nido, e zero (in alcuni casi zero virgola) al Sud, dove gli asili nido sono quasi sempre assenti, non essendoci sufficienti risorse. Matteo Renzi e il sottosegretario Graziano Del Rio non sanno niente del Sud e non gli importa di saperlo. A parte, si capisce, che se hanno i problemi è colpa loro.

Scenderà in politica per qualche partito o con un partito del Sud?

No. Un politico deve costruire consenso e, per questo, deve accettare e proporre compromessi (non in senso negativo, ma in quanto punto di incontro fra opinioni e progetti diversi). Un giornalista, se fa questo, è un cattivo giornalista. Faccio un esempio: se apprendo una notizia che danneggia uno dei protagonisti dell'accordo fra due partiti che devono varare una buona legge, che faccio? Il politico può decidere di rinviare il che fare dopo la votazione della legge, il giornalista no, perché la sua regola è: “Quando sai una cosa, dilla”. Cosa succede dopo, riguarda altri.