Dal taccuino dei ricordi. Fine anni Sessanta del secolo scorso. Delle persone sfilano in fila indiana, massimo a coppie, lungo la strada che collega Milano a Vicenza; sono le prime marce anti-militariste, che successivamente le marce partiranno da Trieste, in Friuli, terra di “servitù militari”, per poi concludersi ad Aviano, sede di una grande base militare italiana utilizzata dall’USAF, l’aeronautica militare statunitense.

In una di queste marce Milano-Vicenza, organizzate dal Partito Radicale, sfilano con Marco Pannella, i radicali, degli anarchici milanesi; tra loro c’è un ferroviere: Pino Pinelli; morirà tragicamente, precipitato dal quarto piano della questura di Milano…

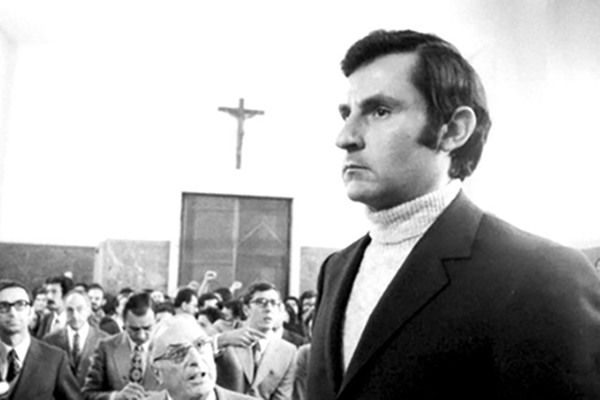

A “sorvegliare” i marciatori, tra gli altri, un giovanissimo commissario, si chiama Luigi Calabresi. Pannella lo conosce bene: “Noi radicali”, racconta, “per anni siamo stati sottoposti alle sue ‘cure’. Nel corso della marcia, per alcune centinaia di metri, poco prima di Gorgonzola, ci accompagna, c’è anche Pinelli. Quando un compagno pretende che indossi anche lui un cartello-sandwich se vuole continuare a camminare con noi, risale sull’automobile dell’ufficio politico. La mattina, all’alba, in piazza Sire Raoul, si era presentato: “’Sono il dottor Calabresi, dell’ufficio politico. Siamo a vostra disposizione. Sono amico di B., di L.’. Questi compagni in effetti me ne hanno parlato. Sembra contento, mi dicono, che le sue mansioni politiche lo portino a ‘vivere tra di noi’, radicali, anarchici, libertari. Libri, dischi, discorsi, politica dei diritti civili, diritti civili per i militari e i poliziotti, non violenza… tutto il pacco della roba nostra sembra coinvolgerlo, forse lo coinvolgeva effettivamente…”.

Gatta ci cova, pensa il vecchio volpone radicale. Poi arriva il 12 dicembre 1969, giorno della strage alla Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana a Milano. Inizialmente si segue la cosiddetta “pista anarchica”; anche se fin da subito si potrebbe risalire ai veri esecutori, fanatici neofascisti veneti, che possono contare sulla complicità, il sostegno e le coperture di apparati dello Stato, e in particolare l’Ufficio Affari Riservati guidato da Umberto Federico D’Amato.

Inizialmente viene accusato un ballerino anarchico, Pietro Valpreda: innocente, estraneo ai fatti (ma lo si riconoscerà dopo molti anni; e Valpreda patisce una lunga detenzione), viene indicato come “il mostro”, l’autore della strage; lui e altri vengono arrestati. In questura, per “accertamenti”, anche Pinelli. Interrogato per ore e ore, senza poter dormire, mangiare; senza poter contattare un avvocato: di fatto sequestrato in una stanza della Questura al quarto piano, alla fine “vola” dalla finestra, si sfracella nel cortile interno. In quella stanza ci sono tante persone, ma non il commissario Calabresi; eppure sarà lui che per mesi, per anni, soprannominato “commissario Finestra”, sarà additato come il responsabile di quella morte.

Torno a Pannella, agli appunti presi su un taccuino ormai ingiallito: “Ho personalmente, sempre, anche prima della uccisione di Pino, pensato che Calabresi fosse, per quel che conta, un uomo di ‘buona fede’. Dove una sostanziale schizofrenia non poteva non instaurarsi, vittima anche lui del sistema che doveva servire, delle istituzioni e dei metodi che doveva condividere, assumersi, affermare. Dove ricerca della verità spesso significa creare la verità che fa comodo esista o appaia esistere; dove l’inquisizione, nelle coscienze, nelle coscienze altrui, lega psicologicamente, a volte torturatore e torturato, dove il demonio che si deve scovare o uccidere nell’altro finisce per essere il proprio, uno specchio di se stessi. Sartre di “Morti senza sepoltura” lo aveva intuito, denunciato”.

Pannella sostiene che c’è qualcosa di dostojeskiano in tono minore in quell’uomo, Calabresi: gli appare “ossesso” dietro la sua disinvolta maschera di poliziotto moderno e antico: “Non sapevo, e a tutti lo aveva celato, stranamente, della sua scuola clericale, del suo essere antidivorzista e dei suoi rapporti con padre Virginio Rotondi (uno dei più stretti consiglieri di Papa Pio XII. Noto al grande pubblico italiano in quanto titolare di numerose trasmissioni radiofoniche, e per aver curato rubriche religiose su quotidiani e periodici; negli ultimi tempi si era ritirato a Castelgandolfo, presso il centro internazionale Oasi, da lui fondato negli anni 50, ndr). Né sapevo più nulla di lui, dopo la morte di Pinelli. Non della moglie, né dei figli… m’appariva come corresponsabile delle peggiori, e appena intuite, cose cui abbiamo assistito in questi anni; dove la convivenza civile di degrada ogni ora, dove al dialogo, o ad un minimo di lealtà e di onestà nel gioco delle parti, il potere sostituisce i più ignobili procedimenti di linciaggio, di violenza, di esasperazione dei conflitti e delle diversità. Ma senza odio, senza rancore, lo dicevo: con pena”.

E poi? Una volta saputo della sua uccisione? “Rancore e rabbia invece m’insidiano contro i suoi assassini: perché avevamo tutti bisogno di Calabresi vivo; perché avevamo e abbiamo bisogno di verità e di civiltà; perché quali che essi siano, sono loro, oggettivamente, i compagni degli assassini di Pinelli, e non i suoi vendicatori”.

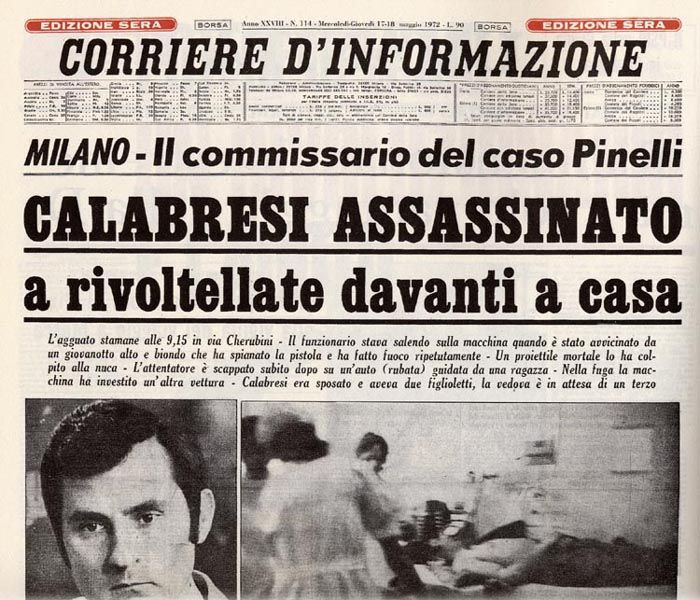

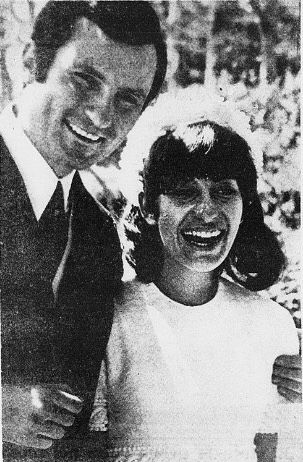

Fin qui Pannella. Ora il 17 maggio 1972. Il delitto del commissario Calabresi è uno dei crocevia più significativi della storia recente italiana. Oltre gli atti giudiziari, di visivo, restano fotografie e filmati in bianco e nero. Il lettore cerchi di immaginare la scena: come ogni giorno, Calabresi esce di casa, va al lavoro; sono 9,15. Il killer lo attende poco lontano: esplode cinque colpi, l’ultimo alla nuca. Lascia la moglie Gemma Capra, incinta, e due figli: Mario, che diventerà noto giornalista e scrittore, e che ha raccontato la storia della sua famiglia nel libro Spingendo la notte più in là, e Paolo. Il terzo figlio, Luigi, nascerà pochi mesi dopo la sua morte. Pochi giorni fa Mario ha intervistato sua madre.

Listen to “Episodio 8: La memoria ha le gambe” on Spreaker.

E’ l’atto finale di una campagna feroce che vede Calabresi, additato come il maggior responsabile della morte di Pinelli, fermato perché si sospettava un suo ruolo nella strage a piazza Fontana; “vola” dal quarto piano della questura di Milano. Non si è mai ben capito cosa accade, in quella stanza; giova comunque ricordare ancora una volta che in quella stanza Calabresi non c’era.

Di famiglia romana medio-borghese, Calabresi frequenta il liceo classico presso l’Istituto San Leone Magno e si laurea nel 1964 all’università “La Sapienza” in giurisprudenza. La tesi è sulla mafia siciliana. Entra nel movimento cristiano Oasi, fondato dal gesuita Virginio Rotondi. Non gli interessa fare l’avvocato, racconta di non avere la vocazione per farlo, e neppure vuole fare il magistrato; entra in polizia. Vince una serie di concorsi, e viene infine destinato a Milano. Collabora al quotidiano socialdemocratico “Giustizia” e con uno pseudonimo al quotidiano romano “Momento Sera”.

A Milano è inquadrato nell’ufficio politico della Questura, incaricato di sorvegliare e indagare gli ambienti della sinistra extraparlamentare; indaga in particolare i gruppi maoisti e anarchici. Conosce Pinelli nel 1967, quando ottiene dalla Questura di Como, su richiesta degli anarchici, il permesso per un campeggio anarchico a Colico; ne nasce un rapporto di reciproca stima. In occasione del Natale 1968 Calabresi regala a Pinelli “Mille milioni di uomini” di Enrico Emanuelli; Pinelli ricambia con “L’antologia di Spoon River”, di Edgar Lee Masters.

Nel 1969 è incaricato delle indagini relative agli attentati con bombe al padiglione della FIAT alla Fiera Campionaria e alla stazione centrale: è la prima indagine che lo espone alla stampa e alla conoscenza della pubblica opinione. Nel novembre dello stesso anno, ai funerali dell’agente Antonio Annarumma, morto nel corso di incidenti con gruppi extra-parlamentari, deve intervenire in difesa di Mario Capanna, leader del Movimento studentesco, lo sottrae a un tentativo di pestaggio da parte di agenti incolleriti dalla sua presenza alle esequie. Arriviamo alle cinque bombe del 12 dicembre, di cui una posta nella filiale della Banca Nazionale dell’Agricoltura: 17 vittime, un centinaio di feriti. Calabresi viene incaricato delle indagini sul caso.

Proprio a causa di queste indagini Calabresi diventa noto all’opinione pubblica: Pinelli, convocato nelle prime ore seguenti all’attentato insieme ad altri 84 sospettati, tenuto illegalmente in stato di fermo da più di due giorni per essere interrogato riguardo al suo alibi, precipita alle 23:57 del 15 dicembre dalla finestra dell’ufficio del commissario, al quarto piano della Questura. La versione ufficiale parla prima di suicidio; poi di “malore attivo”. Le formazioni extraparlamentari di sinistra e ambienti giornalistico-intellettuali accusano le forze dell’ordine di aver ucciso Pinelli gettandolo dalla finestra durante l’interrogatorio. Calabresi, che – lo si ripete – non si trovava nella stanza nel momento in cui Pinelli si sfracella – il capro espiatorio, bersaglio di una martellante campagna di denuncia. Dario Fo si ispira alla vicenda di Pinelli per un’opera teatrale, “Morte accidentale di un anarchico”, in cui Calabresi è il «dottor Cavalcioni»). Viene anche composta una ballata: «…Calabresi e tu Guida, assassini / se un compagno avete ammazzato / questa lotta non avete fermato / la vendetta più dura sarà…».

Si disse che Calabresi aveva inflitto a Pinelli un colpo mortale di karate, una balla colossale. Si fece circolare la voce che Calabresi era un agente della Cia addestrato in America; non era mai andato negli Stati Uniti. Si insinuò che a Pinelli era stato iniettato il siero della verità; in realtà era una flebo usata dai barellieri nella speranza di rianimare Pinelli.

Il commissario e la famiglia sono inchiodati a una vera e propria via crucis: manifesti su tutti i muri di molte città: “Calabresi wanted”; minacce di morte scandite nei cortei: “Calabresi sarai suicidato!”. Vignette ignobili: Calabresi insegna alla figlia piccola come tagliare la testa alla bambola anarchica con una ghigliottina giocattolo. Una valanga di lettere e telefonate anonime. Quando lo promuovono commissario capo, Milano viene tappezzata di manifesti che lo ritraggono con le mani grondanti sangue. La scritta: “Così lo Stato assassino premia i suoi sicari”. Il culmine è raggiunto con un appello pubblicato dal settimanale “l’Espresso” per tre settimane consecutive, a partire dal 13 giugno 1971. Ben ottocento firmatari: filosofi, registi, scienziati, editori, storici, architetti, pittori, scrittori, politici, sindacalisti e un buon numero di giornalisti. Accusano Calabresi d’essere il responsabile della morte di Pinelli.

A Giampaolo Pansa, Calabresi, qualche settimana prima di essere ucciso, confida: “Da due anni vivo sotto questa tempesta. Lei non può immaginare che cosa ho passato e che cosa sto passando. Se non fossi cristiano, se non credessi in Dio non saprei come resistere…”.

Pansa chiede se ha paura: “Paura no perché ho la coscienza tranquilla. Ma quel che mi fanno è terribile. Potrei farmi trasferire da Milano, però non voglio andarmene. Comunque non ho paura. Ogni mattina esco di casa e vado al lavoro sulla mia Cinquecento, senza pistola e senza la protezione di una scorta. Perché dovrei proteggermi? Sono un commissario di polizia e il mio compito è di proteggere gli altri, i cittadini”

Nel 1997, al termine di una quantità di processi che si contraddicono tra loro, sono condannati dirigenti e militanti di Lotta Continua: Ovidio Bompressi e Leonardo Marino gli esecutori, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri i mandanti.

Per completare il “contesto”, un altro misterioso episodio: il 17 maggio del 1973 nel cortile della questura si scopre un busto dedicato al commissario. Un sedicente anarchico, Gianfranco Bertoli, scaglia una bomba: 4 morti e 52 feriti. Si scopre che Bertoli è invischiato con l’estrema destra, collaboratore di servizi segreti italiani e stranieri.

Una stagione di sangue, dolore, odio, che faticosamente si cerca di superare. Il 9 maggio del 2009, alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in occasione della giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, le vedove di Pinelli e Calabresi per la prima volta si incontrano. Finalmente, dicono, “possiamo guardarci negli occhi”. Finalmente due famiglie si ritrovano. Come vecchie amiche, le due donne parlano di figli e nipoti. Il passato non si cancella, c’è ancora tanto da sapere e capire; ma conforta questa volontà di superare la stagione dell’odio e del rancore.