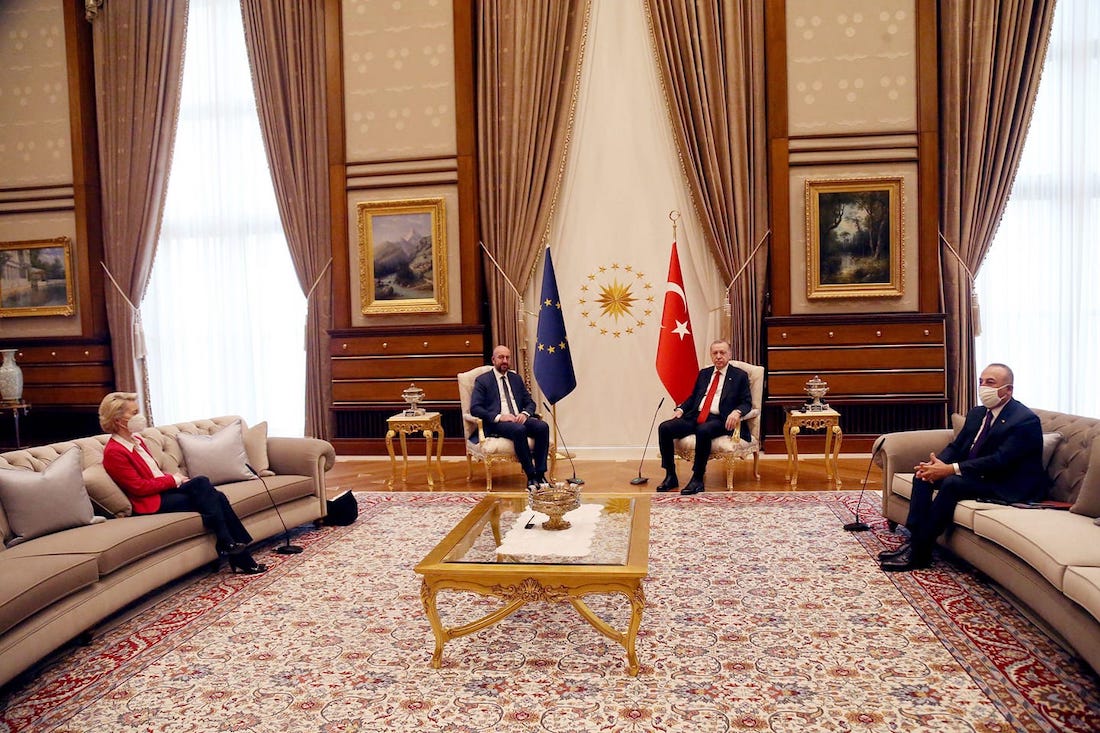

Martedì 6 aprile il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono ricevuti ad Ankara dal presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Le opinioni pubbliche, che dall’incontro attendono risultati in particolare sul nodo degli esuli siriani che transitano per la Turchia, e sui diritti umani dei cittadini turchi, vengono distratte dai video e dalle foto che illustrano quanto accade appena prima dell’avvio del colloquio. Il padrone di casa, con insolenza che viola regole consolidate di ospitalità oltre che di buona creanza, fa accomodare Michel nella poltroncina alla sua destra e abbandona von der Leyen raminga verso un distante divano.

In queste faccende, la forma è sostanza. Il protocollo che presiede a incontri del genere è oggetto di lunghissime discussioni tra le parti, con fior fiore di dirigenti pagati per occuparsi di ogni minimo dettaglio. Da escludere che gli uffici della Commissione Europea ad Ankara e il servizio diplomatico dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza abbiano accettato una simile regia. Al più avranno dato per scontato (sbagliando come pivelli!) che si sarebbe attuato il protocollo consolidato, confermato da video e foto di precedenti incontri a tre fra Erdogan e le autorità che rappresentano la UE nei rapporti esterni di vertice (ultimo precedente: Donald Tusk presidente del Consiglio Europeo, e Jean-Claude Junker, presidente della Commissione Europea). Mai Erdogan aveva declassato la Commissione rispetto al Consiglio Europeo.

Occorre chiedersi cosa Erdogan volesse comunicare con il clamoroso gesto. Innanzitutto mostrare i muscoli agli europei che gli rifiutano l’ingresso nell’Unione Europea e lo criticano per i comportamenti interni ed esterni. A Bruxelles, il presidente turco è visto come uno dei maggiori rappresentanti di quella neo-diplomazia che, se mi si consente una citazione, ho definito nel mio recente libro La diplomazia dell’arroganza. Alla tradizionale repressione del popolo curdo, Erdogan ha aggiunto la spedizione di truppe a far guerricciole in Mediterraneo e non solo, minacce a Cipro e Grecia, la gestione autoritaria del potere, la violazione ripetuta di diritti umani, da ultimo l’intenzione di uscire dalla convenzione di Montreux sulla libertà di navigazione (la questione ha fatto insorgere più di cento ex alti esponenti della Marina e ne ha portati almeno dieci agli arresti negli scorsi giorni). Restano pochi dubbi sul fatto che il leader turco sogni la ricostituzione del potere storico turco, umiliato dalla rovinosa fine dell’impero ottomano. Come capita al confinante Putin, suo amico a giorni alterni, soffre di torcicollo e per lenire il dolore gira la testa all’indietro.

Come si intuisce, a voler analizzare la scelta protocollare di Erdogan dello scorso martedì 6, si trova molto più di quello sgarbo al gentil sesso di Ursula von der Leyen che troppi commentatori hanno evidenziato come unico elemento di condanna dell’accaduto. Il presidente turco è un islamico praticante e ha assunto misure – l’ultima, ritirando la Turchia della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 – che la dicono lunga sulla sua visione della funzione femminile nella società e nella famiglia. Ma riceve regolarmente donne di potere, trattandole alla pari e stringendo loro la mano, quindi il punto centrale della vicenda non è la misoginia del “sultano”.

C’è la scelta politica di favorire i 27 stati membri della UE (li rappresenta Michel) rispetto alla Commissione, la cooperazione intergovernativa tradizionale rispetto al tentativo di sovranazionalità che è il succo della vicenda UE. Nella scelta di Erdogan, von der Leyen quindi la Commissione, è relegata a una sorta di segretariato burocratico, e come tale siede in disparte.

C’è la volontà di castigare, come ha dichiarato la scrittrice Esmahan Aykol, tedesca di radici turche, la Commissione, che di più e meglio ha criticato la Turchia all’interno delle strutture UE.

C’è lo schiaffo alla Germania (von der Leyen è ex ministro della Difesa di Berlino), con la quale da tempo i rapporti di Erdogan sono tesi, con l’obiettivo, neppure troppo nascosto, di aizzare i milioni di turchi che vivono nella Repubblica Federale e spesso votano almeno alle elezioni amministrative, di esprimersi contro i partiti tradizionali di governo.

C’è l’offesa al partito Popolare Europeo, nelle cui fila la presidente della Commissione ha militato e dalla quale è stata appoggiata nella corsa al vertice dell’UE. Non si sottovaluti il fatto che, agli inizi della carriera politica, Erdogan fu appoggiato da diversi democristiani come un moderato che provava a ripetere in Turchia, sotto la bandiera dell’islam, l’esperienza che, sotto la bandiera cristiana, i partiti centristi popolari e democratico cristiani avevano portato avanti in Europa e in America Latina. Grande intuizione, come si vede!

Non ultimo, si tenga presente che alla Turchia, anche per colpa dei comportamenti di Erdogan, viene in questa fase preclusa ogni possibilità non solo di entrare nella UE (la domanda turca di adesione è del 1987 e lo status di candidato del 1999) ma di migliorare i contenuti della sua associazione all’UE. Il dossier, per le regole che governano le istituzioni comuni di Bruxelles, appartiene integralmente alla Commissione. Ankara intende umiliare anche la presidente dell’istituzione che gli sbarra il passo verso l’adesione, sempre ammesso che ancora gli interessi. Si aggiunga che la cancelliera tedesca Angela Merkel, del cui governo von der Leyen a suo tempo ha fatto parte, si è in più occasioni espressa contro l’adesione turca.

Erdogan, che ha seri problemi domestici, soprattutto economici (due dati: -30% il valore della lira turca sul dollaro nei primi undici mesi del 2020; +15,61% l’indice dei prezzi al consumo nel confronto tra febbraio 2021 e 2020) ma anche sociali e politici (la protesta in atenei, i malumori delle donne, i rumori di possibili sollevamenti negli ambienti militari), come tutti i regimi autoritari, utilizza l’arma esterna per vivificare il consenso interno. Lo fa con le guerricciole in Medio Oriente e in Libia e con la repressione dei curdi, ora anche aizzando l’orgoglio nazionalista con l’umiliazione dei vertici europei.

Su questo, due punti fermi.

Il comportamento di Michel e von der Leyen è stato al di sotto di ogni accettabile standard. Un fotogramma surreale dell’incontro di martedì 6, immortala Michel seduto, con le mani sui braccioli che guarda l’amica Ursula che, in piedi, sembra voler rifiutare il divano. Erdogan ha l’occhio inespressivo diritto su von der Leyen. Nel sonoro si sente l’Hmm, o Ehm di lei. Michel tace. Tutta qui la dignità offesa delle istituzioni rappresentative di mezzo miliardo di persone? Si spera che almeno il Parlamento Europeo, vera istituzione sovranazionale nell’Ue, faccia la sua parte, censurando, prima di Erdogan, il comportamento dei due presidenti.

Se l’Unione Europea vuole suicidare il grande progetto di suoi padri come Altiero Spinelli e Jean Monnet, sottovaluti episodi come questo, che mettono a nudo la sua debolezza e confermano il distacco dalla realtà con cui le istituzioni comuni amministrano i loro poteri.

L’atteggiamento conciliatorio che Michel e von der Leyen hanno scelto, nei comunicati ufficiali e nelle conferenze stampa tenute dopo l’incontro di Ankara, mostrano che la questione immigrazione continua a immobilizzare fino al ricatto le decisioni dei 27 verso i paesi di transito.

Negli affari internazionali, non sempre rinviare e conciliare costituiscono i modi ottimali per risolvere i problemi e confrontarsi con i paesi terzi. La questione immigrati è anche all’origine della minaccia populistica e dell’estrema destra, ha contribuito all’uscita del Regno Unito e al malessere di Polonia e Ungheria, ora esplicitamente armati contro l’acquis communautaire in materia di diritti civili e diritti umani. La si risolva una volta per tutte, senza restare umiliati davanti ai ricatti a est della Turchia, a ovest della Libia, stati con natura e orientamenti ben diversi da quelli delle istituzioni UE.