Amalia Settineri è un Magistrato da poco in quiescenza. Nei suoi incarichi si è occupata soprattutto di minori. Ha svolto uditorato con il giudice Rocco Chinnici e ha lavorato con la dottoressa Francesca Morvillo, della quale è stata amica oltre che collega.

Parlando con lei traspare il grande amore per i giovani, spesso sfortunati, che ha incrociato sulla sua strada e la speranza di riuscire a salvarli da conseguenze disastrose. Un magistrato che prima di emettere un provvedimento si chiedeva quali potessero essere le ripercussioni sul minore di cui si stava occupando.

La conversazione con Amalia Settineri ha visto l’alternarsi di momenti commoventi a momenti di riflessione.

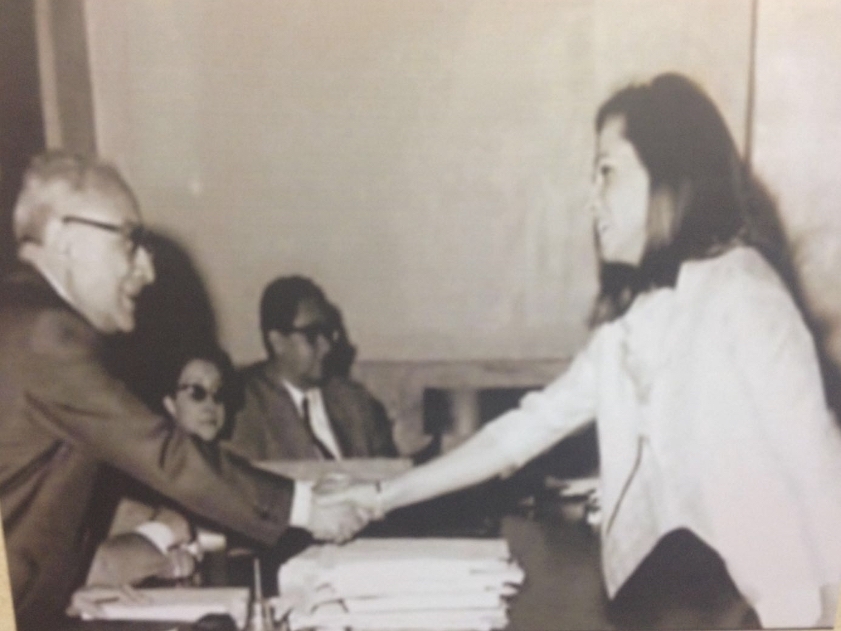

Ha iniziato come pretore in Sardegna e in Sicilia, poi l’incarico al tribunale per i minorenni a Palermo, a fianco di Francesca Morvillo. Nella sua lunga carriera ha svolto incarichi a Palermo come Consigliere presso la Corte di Appello e Procura Generale; per 2 anni è stata al ministero quale componente della commissione di esami del concorso in Magistratura, poi ancora a Palermo come Procuratore presso il tribunale per i minorenni ed, infine, ha concluso la sua carriera professionale a Roma, nel 2016, con lo stesso incarico.

Dottoressa, noi chiediamo sempre il motivo per cui si è fatta una certa scelta professionale. Lei perché ha deciso di diventare Magistrato?

“L’aspirazione di fondo era quella di cercare nelle relazioni sociali il senso dell’armonia e quindi l’idea era di studiare architettura. Mi attraeva, e mi attrae tutt’ora, l’armonia tra colori, misure, proporzioni. Ma l’idea di studiare architettura non era praticabile per tanti motivi, e di conseguenza trasferii le mie aspirazioni nell’ambito giuridico. Il Diritto inteso come costruzione armoniosa. Un’armonia nei rapporti, tra il singolo e la società e tra gli stessi individui. Il diritto si realizza quando c’è questa proporzione tra le persone e i fatti, tra le persone e la vita. La bellezza del diritto consiste nel creare l’armonia tra i consociati”.

Quale fu il suo primo incarico e come conobbe la Dr.ssa Francesca Morvillo?

“Il primo fu da Pretore a Iglesias, in Sardegna. Mi sono trovata in un contesto nel quale non c’era molta criminalità organizzata e non esisteva neanche un forte senso sociale. C’erano pochi abitanti rispetto a oggi ed erano abituati a vivere in un modo isolato, con poca coesione sociale e scarsa aggregazione, tra l’altro persisteva una fortissima depressione economica. Però trovai in Sardegna un senso di legalità senz’altro maggiore rispetto a quello che trovai successivamente a Castelvetrano dove arrivai nel 1981, dopo l’omicidio del sindaco Lipari che era avvenuto nell’agosto dell’anno precedente. Nel 1986 andai alla Procura per i minorenni e rimasi fino al ’94.

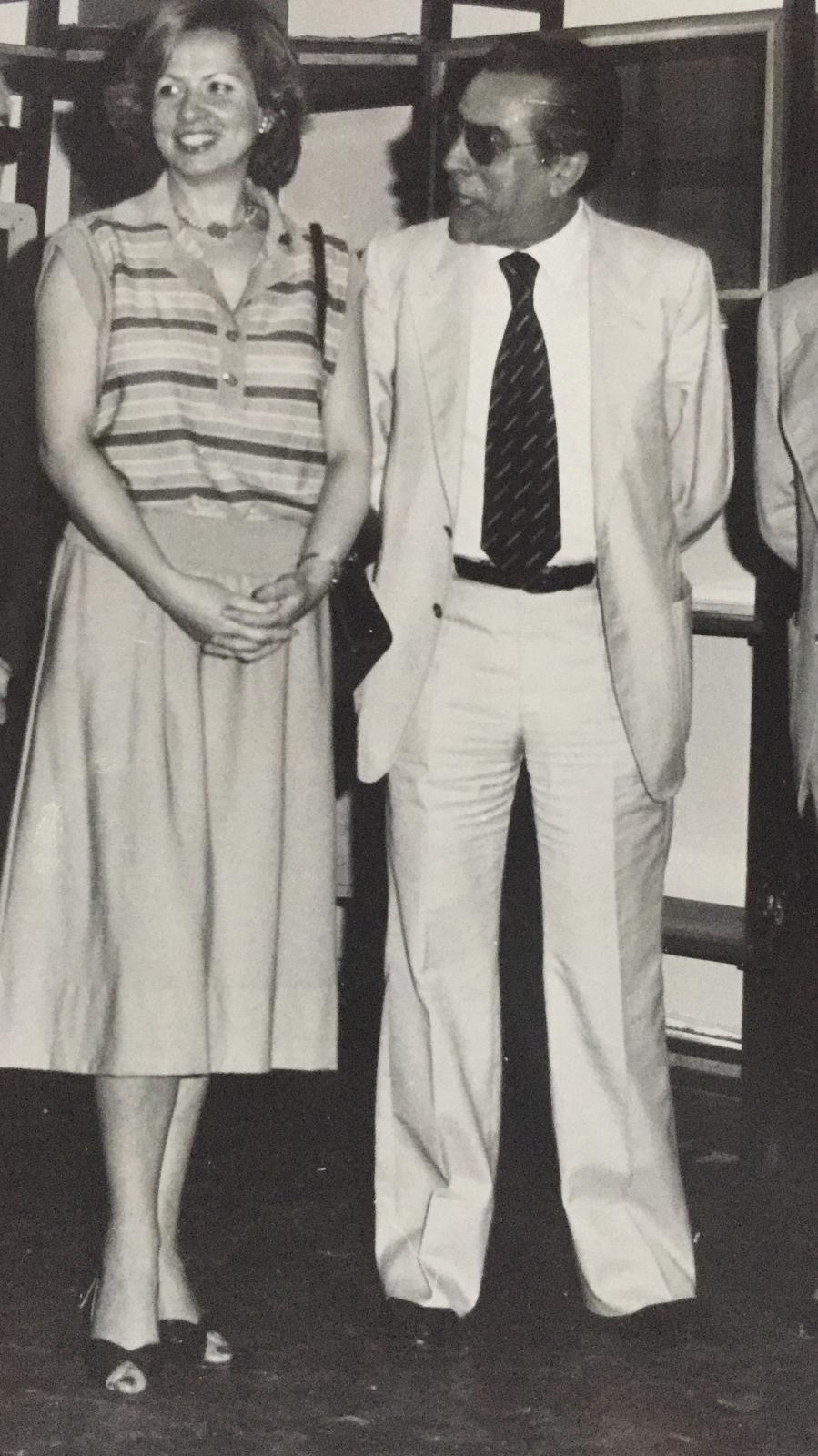

Francesca Morvillo l’avevo conosciuta durante l’uditorato, che avevo svolto con Rocco Chinnici tra l’estate del 1978 e la primavera del ’79. Francesca interveniva nelle udienze come rappresentante del P.M., era in Magistratura già dal ‘72 ma non era stata subito chiamata presso la Procura per i minorenni. Con la collega all’inizio vi fu una conoscenza abbastanza superficiale. Mi colpì perché non era una persona da passare inosservata, sia dal punto di vista fisico perché era veramente molto bella, e sia professionalmente. Riusciva ad essere allo stesso tempo un magistrato rigoroso e sensibile. Ed è un qualcosa di difficile da conciliare. Avevo 24 anni allora, ero molto giovane e avevo iniziato a svolgere il tirocinio; per me fu davvero un incontro significativo anche se non avevamo approfondito la nostra conoscenza in quanto i nostri contatti erano limitati alle udienze. Era di un rigore elegante, perché anche nella forma c’è un significato. Quando presentava le ragioni dell’accusa con una descrizione dei fatti, e quindi un riferimento specifico alla personalità degli autori, lo faceva con grande attenzione verso la persona imputata e il suo vissuto. E questa sensibilità mi colpì molto. Poi mi ritrovai con Francesca nell’86 alla Procura per i minorenni fino al 1988 quando andò via. Furono due anni intensi, per un periodo addirittura condividemmo la stessa stanza perché l’ufficio della Procura era molto piccolo. L’impressione che avevo avuto in origine fu confermata in pieno. Ci furono altri aspetti che mi piacquero moltissimo. Francesca era una persona molto riservata, però quando entrava in sintonia con qualcuno era meravigliosa perché aveva un carattere brioso e allegro. Era una donna piena di vita, e di una dolcezza veramente incredibile, quando sorrideva lo faceva con tutta l’anima.

I ragazzi seguiti da lei potevano avere una chance in più. Quando abbiamo a che fare con un imputato dobbiamo ricordare che sono persone e non possiamo dimenticare che la persona non è mai soltanto il braccio che commette qualcosa di terribile, ma resta un essere umano. Certamente c’è il momento della valutazione sul piano sanzionatorio ma non è possibile quantificare la pena in astratto. Un imputato va condannato tenendo conto di tutto e quindi non solo ciò che ha commesso ma anche chi è stato prima. Soprattutto nei confronti dei minori questo tipo di approccio è fondamentale perché ci si muove nell’ottica del recupero che è l’obiettivo fondamentale del processo”.

Quando lei era in Procura con la dottoressa Morvillo eravate amiche e uscivate anche spesso insieme. Quindi un’amicizia vera e propria oltre al rapporto professionale. Tutto ciò ha influito sul suo modo di lavorare?

“Sicuramente si. Ma anche Chinnici ha influito moltissimo sul mio modo di essere, come pure altri giudici che non hanno avuto, per loro fortuna, le vicende tragiche di Chinnici e di Francesca. Io penso che quando si lavora a stretto contatto, per più di un anno, con vari colleghi, l’influenza è una cosa che ti porti dentro per tutta la vita. Francesca Morvillo mi ha influenzato nel senso che mi ha dato la percezione di essere donna, e donna magistrato. Che è una cosa che differenzia il magistrato donna dai colleghi uomini. Mi accade di pensare che noi donne quando ci avviciniamo allo studio giuridico, o alla professione di magistrato, oltre ad acquisire una competenza tecnica, portiamo anche la capacità di sentire le vicende umane, di entrare nel vissuto della persona. E ciò riesce meglio alle donne che agli uomini. La presenza delle donne in magistratura ha avuto una ricaduta importante in termini positivi. Negli uffici giudiziari minorili, già dal ’34 era prevista, ed è prevista, una componente paritetica tra esperti di sesso femminile e maschile mentre questo non è richiesto per la componente togata che può essere costituita anche da soli uomini o sole donne anche se in concreto è preferibile che sia mista. Quindi la presenza di tutti e due i sessi è fortemente ricercata, occorre una presenza mista. Per cui Francesca Morvillo ha avuto un’influenza diversa dagli altri magistrati perchè magistrato donna”.

Di Francesca Morvillo si parla solo come “la moglie di Falcone morta a Capaci” e ci sembra un qualcosa di profondamente ingiusto, purtroppo è un magistrato di cui non si parla mai.

“Francesca era una donna molto affettuosa, dolce, carina, ma molto riservata quindi difficile che venga fuori qualche racconto anche da chi come noi le eravamo vicini, perché c’era il rispetto di questa sua riservatezza e per questo forse non si trovano episodi che la riguardano.

Chiaramente Francesca è morta perché era accanto a Giovanni, lei non era l’obiettivo della mafia, è morta perché compagna di Giovanni, ma il punto è che non è casuale la sua presenza nella vita di Giovanni Falcone. È una scelta che nasce dal suo modo di essere, Francesca era accanto a Giovanni perché ne condivideva in pieno gli ideali e gli obiettivi. E questi erano anche i suoi a prescindere da Giovanni.

Francesca era una donna intelligente, in gamba, capace di sacrifici, e che condivideva tutto con il suo compagno. È questo che non viene mai preso in considerazione. Lei è stata la compagna di Falcone non casualmente ma anche perché era una donna che condivideva scelte di vita e di pensiero, con la consapevolezza che potessero portare a questa tragedia. Ricordo che una volta parlammo dei pericoli, e lei disse una cosa disarmante, cioè, che se scegli di fare un percorso di vita prima ancora che professionale-perché la professione diventa espressione del tuo percorso di vita- allora tutto ciò che può accadere dipende dal tuo modo di vivere, di esistere o di scegliere. L’idea di base era che fosse inutile pensare che potesse accadere una cosa così tragica, bisogna andare avanti, cercare di evitarlo in tutti i modi possibili ma non esserne condizionati. C’era la consapevolezza del pericolo e di doverlo evitare in ogni modo possibile, ma il pericolo non poteva essere il discrimine tra un modo o un altro di essere”.

Ricorda se avesse degli hobby? O comunque degli svaghi che riuscissero a alleggerire un lavoro così complesso.

“Sinceramente non mi pare avesse degli hobby o interessi al di fuori della professione. Lavorava a ritmo serrato, anche perché fin quando non sono arrivata io alla Procura per i minorenni era l’unico sostituto, quindi era sovraccarica, doveva occuparsi di tutto. C’era il procuratore che naturalmente faceva il suo lavoro di organizzazione dell’ufficio ma poi per i processi, per tutto e in tutto, c’era lei. Tutti i giorni in ufficio fino a tardi sempre a lavorare. Poi, dal momento in cui conobbe Giovanni, la condivisione della vita con lui fu totale nel senso che lei viveva sugli stessi ritmi e condividevano anche, e di questo sono sicura, uno scambio di opinioni in una forma di reciproca collaborazione. Ciò comportava che lei viveva nel lavoro di lui e viceversa, per cui non aveva tempo per occuparsi di altro.

Però c’era un appuntamento immancabile, che era tipico del nostro rapporto, e ci si vedeva periodicamente insieme tra più colleghe, giudici minorili e componenti privati. Noi organizzavamo delle cene in cui dovevamo essere solamente noi amiche ed era una cosa a cui lei teneva moltissimo. Era un momento di incontro fondamentale, due ore senza più pensieri, senza pensare al lavoro. Ecco questa era una sua passione, una volta al mese ci incontravamo tutte insieme in quella che chiamavamo “la cena delle signore””.

Ha mai fatto riferimento al fatto che non avessero figli? E se questo fatto le pesasse?

“Non mi è mai sembrato che ci fosse un senso di patimento, credo che ci fosse da parte di Francesca un forte legame verso la nipote, figlia di Alfredo, e non ho mai percepito la rinuncia alla maternità come se fosse una privazione”.

Quale era la caratteristica della Drssa Morvillo nell’ambito professionale?

“Senz’altro l’ascolto, che è ciò che distingue un magistrato minorile da qualsiasi altro magistrato. Dote che nasce dalla propria personalità e dalla consapevolezza che nel minorile si deve arrivare con ogni sforzo al recupero del ragazzo, dunque risulta necessario conoscere il minore ascoltando, capendo, e rendendosi conto. Esattamente pregi che possedeva Francesca, perché ascoltava i ragazzi e i familiari, cercava di andare a fondo nelle ragioni, nella condotta, e tentava di comprendere il reato del minore. I motivi prossimi di un’azione delittuosa sono quasi sempre stereotipati, viceversa la ricerca dei motivi remoti che portano un ragazzo a fare delle scelte dipendono da alcuni eventi nella vita dello stesso. In Francesca vi era questa sensibilità in tempi in cui ancora non era codificata”.

In quegli anni non c’era la contezza che il minorile potesse essere un settore anche per la lotta alla criminalità organizzata, oggi è diverso.

“Certo, c’è la consapevolezza che non si diventa mafiosi a 20 ani ma attraverso una somministrazione quotidiana di mafiosità che nasce dall’infanzia. Anche all’epoca tutto ciò era intuibile ma non ci si pensava. La stessa magistratura è cresciuta. Probabilmente a quel tempo era solo un’intuizione del singolo ma non c’era l’apparato che lo consentisse. Ad esempio, per intervenire nelle famiglie mafiose si deve lavorare in sinergia con una serie di figure professionali, soprattutto con i servizi o con le associazioni di contrasto alla mafia. Intorno al 2013/2014, ho cominciato a rivolgermi a delle associazioni per inserire i ragazzini provenienti da famiglie mafiose in un percorso di legalità perché bisognava avere delle figure sulle quali affidarsi e quindi portare a termine un certo percorso, ma nel 1986 non c’era nulla. Molte associazioni nacquero anni e anni dopo”.

Quali sono i motivi per cui i ragazzi che non hanno conosciuto la dr.ssa Morvillo dovrebbero seguire il suo esempio?

“Come donna aveva fatto una scelta di vita molto netta, aveva abbracciato l’ideale di essere donna in una società, impegnandosi affinché quella stessa società potesse migliorare. Era convinta che la vita dovesse essere spesa affinché dopo rimanesse del nostro passaggio anche una briciola di positività.

Lei è stata moglie di Falcone come conseguenza del suo modo di essere. Sentiva la giustizia come la bellezza della società e quindi ha fatto di tutto perché questi ideali potessero realizzarsi, anteponendo un ideale anche a sé stessa ed alla sua vita. Impegnarsi, lottare, affrontare tutti i sacrifici che si presentavano, compreso quello di rinunciare a una vita normale per vivere insieme a questo uomo, e coltivare insieme i medesimi ideali, tutto questo è significativo ed esprime una donna che è capace di un sentire straordinario. E questo deve essere l’esempio, impegnarsi attraverso il contributo che ciascuno di noi può dare”.

In un dibattito lei ha accennato al fatto che il dr. Paolo Borsellino si fosse interessato all’ufficio di Procuratore minorile.

“Si, era andato in pensione il procuratore ed io rimasi reggente. Poi ci fu un concorso vinto da un magistrato che morì per cause naturali, e quindi si riaprirono i termini del concorso, e lui mi telefonò e ne parlammo, però non credo abbia neanche presentato la domanda. Durante la telefonata mi sembrò molto interessato anche se disse che non aveva fatto esperienza e che iniziare con un ruolo apicale poteva essere un problema”.

Quali sarebbero stati i motivi per cui poi Borsellino non presentò domanda?

“Borsellino si era occupato di un processo su un fatto accaduto a Pantelleria in cui fu coinvolta una donna che aveva un figlio minore e venne a Roma per degli accertamenti. E questa storia si colloca prima della telefonata perché al minorile c’era il vecchio procuratore. L’ interesse autentico nasceva dall’idea generale della possibilità di lavorare sui giovani ma vi era la difficoltà di dirigere un ufficio di cui lui non conosceva il funzionamento e questo poteva essere un problema”.

Come era vista la figura del giudice minorile dai colleghi della magistratura ordinaria?

“Nella magistratura ordinaria, all’epoca, l’approccio al minorile era abbastanza anomalo perché si vedeva il giudice per i minori come una sottocategoria, c’era l’idea che il giudice minorile era un giudice un po’ somaro, che non aveva una grande cultura giuridica. Quando andai via dalla Procura per i minorenni, nel 1994, andai in Corte, perché arrivavano i processi di mafia nati dalle collaborazioni, c’era un vuoto di organico che non c’era in Procura e Tribunale. Tra gli avvocati qualcuno mi disse “che era un bene per me che me fossi andata perché in Procura per i minorenni ero sprecata”, restai sconvolta. In pratica io ero “sprecata al minorile”. A questo riguardo credo che l’apporto di Francesca, considerata competente, sia servito anche per una visione del minorile che non era consueta per quel tempo”.

Nei primi anni ‘90 lei si occupò di due casi che sconvolsero l’Italia: la scomparsa di Santina Renda, di 8 anni, e due anni dopo dell’omicidio del cuginetto di Santina, Nunzio. Subito dopo la scomparsa della piccola fu arrestato Vincenzo Campanella, all’epoca minorenne, che, durante le ricerche di Santina, confessò, ma poi ritrattò, e fu scarcerato. Nel marzo 92 Campanella fu arrestato per l’omicidio di Nunzio Renda e alla fine fu condannato per l’uccisione del piccolo ma non per l’assassinio di Santina. Ci racconta perché fu condannato solo per l’omicidio di Nunzio?

“Quei fatti sconvolsero anche noi magistrati, toccarono l’animo di tutti..

Campanella non fu condannato solo per l’omicidio del piccolo Nunzio ma anche per il tentato omicidio di un altro bambino, Tonino Saviano. Nel corso delle indagini relative all’omicidio di Nunzio avevamo ricostruito un altro episodio che riguardò un bambino un po’ più grande di Nunzio, che era stato aggredito e lasciato in fin di vita all’interno di un canile. Questo fatto era rimasto ad opera di ignoti, ma la similitudine tra i due casi e la vicinanza dei luoghi ci portò a riaprire le indagini. Ascoltammo il bambino e ci disse che era stato Campanella. In un primo momento il bambino lo aveva riferito solamente ai familiari perché aveva paura. Probabilmente anche gli stessi parenti avevano paura e quindi questa testimonianza non venne fuori. Poi, una volta che Campanella era stato condotto in carcere, il bambino prese coraggio e raccontò tutto per cui erano nate precise responsabilità a carico di Campanella. Per Santina non fu condannato perché non è stato ritrovato il cadavere. L’opinione del tribunale e della Corte fu che in assenza del cadavere, o di certezza sull’evento morte che era legato solo alle dichiarazioni di Campanella, non si poteva condannare. Quando scomparve la bambina, Campanella non si accusò di nulla, quindi partirono le ricerche per la scomparsa anche se si supponeva fosse morta, finché dopo circa un mese dall’evento, e nel corso delle indagini svolte dalla polizia, venne sentito questo ragazzo, che era stato indicato da alcuni come quello che girava con la sua moto-ape nella zona dove era scomparsa Santina, e qualche bimbo amico di Santina raccontò che la piccola era salita sulla moto-ape di Campanella. Le circostanze relative alla scomparsa di Santina quindi portarono ad individuare questo ragazzo che ci fu segnalato con la comunicazione di notizia di reato dalla Questura perché nel corso dell’esame confessò di aver preso la bambina, di averla uccisa, e buttata in una discarica di Bellolampo. Nel caso di Nunzio, Campanella portò la polizia nel luogo dove aveva gettato il corpicino la stessa sera del giorno dell’omicidio mentre il tempo trascorso tra la scomparsa di Santina e la confessione rese purtroppo impossibile fare verifiche risolutive. Per cui dopo un mese dalla scomparsa di Santina iniziammo le ricerche in questa discarica enorme, e non organizzata, dove i rifiuti venivano buttati alla rinfusa. Lui sosteneva di averla chiusa in una valigia, e di averla buttata in questa discarica. Cosa che era molto verosimile, perché Campanella, essendo un raccoglitore di ferro vecchio, frequentava la discarica quasi quotidianamente. Però ad un certo momento nel corso delle indagini ritornò sui suoi passi. E siccome non avevamo trovato il cadavere, e le ricerche andarono avanti per giorni e giorni, quando arrivò la ritrattazione ci portò ad un vicolo cieco. Il corpo non c’era, la possibilità di trovare riscontri oggettivi alla confessione originaria non c’era e quindi in un certo momento, e per me fu una cosa sconvolgente, fui costretta a chiedere l’archiviazione sul caso di Santina.

Avevamo dubbi sulla sua capacità di intendere e di volere e facemmo degli accertamenti sia in sede di consulenza che di perizia di giudizio ed emerse sempre che avevamo a che fare con un soggetto criminale, capace di intendere e di volere e molto violento. La sua indole emerse anche durante la detenzione in modo plateale perché era capace di atti di violenza anche su se stesso”.

Ma dopo l’arresto per l’omicidio di Nunzio avete riaperto le indagini sulla scomparsa di Santina.

“Abbiamo riaperto il caso quando lui venne individuato come responsabile dell’omicidio di Nunzio, e il copione era lo stesso. Quello della confessione estemporanea. Quando la polizia ebbe notizie della scomparsa di Nunzio, gli investigatori si recarono subito a casa di Campanella e lui alla fine ammise di aver ucciso Nunzio, come aveva fatto con Santina, e portò gli inquirenti sul luogo in cui si trovava il cadavere. Aver fatto ritrovare il corpo gli precludeva la possibilità di ritrattare innanzi all’ AG. Invece per quanto riguarda Santina, dopo la ritrattazione, Campanella aveva continuato a negare di aver ucciso la bambina e ciò anche dopo aver confessato l’omicidio di Nunzio.

Ma non ha mai saputo spiegare le ragioni dell’iniziale confessione”.

Spiegò mai il motivo per cui prese Nunzio dopo aver già rapito Santina? Cioè, perché i due cuginetti?

“Campanella abitava lì, nel quartiere di Borgo Nuovo, e quindi frequentava tutti i bambini della zona. Il sospetto che allora abbiamo avuto è che ci fosse il coinvolgimento di altri, che non fosse solo, e che proprio la facilità con cui si accompagnava ai bambini abbia determinato pedofili e altri del quartiere a usarlo. Infatti fu fermato anche un quarantenne, ma non si trovarono prove contro di esso. I bambini erano stati violentati e che Campanella fosse attratto dai bambini anche sessualmente è fuor di dubbio”.

Alla fine fu condannato a 30 anni per l’omicido di Nunzio e la violenza all’altro bambino.

“In primo grado trent’anni, in appello 29. Ora è stato scarcerato”.

Ma quando questi soggetti vengono scarcerati non ci sono ulteriori misure?

“Quando si passa dalla minore alla maggiore età in corso di detenzione si dovrebbero applicare delle misure di sicurezza che però sono sempre quelle previste dal codice minorile. Non so cosa sia successo nel caso di specie perché dopo tantissimi anni io ho perso di vista il soggetto in questione. Il caso di Campanella fu una cosa che sconvolse il quartiere, e tutta l’Italia. Purtroppo di Santina non si riuscì ad avere nessuna notizia”.

Un minore che è inserito in un tessuto sociale particolare, in un certo contesto, quante possibilità di recupero ha effettivamente? Ad esempio, il figlio di un mafioso che viene arrestato per danneggiamento o per estorsione?

“Se il ragazzo rimane nel suo contesto è estremamente difficile che possa uscirne e avviarsi su un percorso di vita normale, dunque bisogna adoperarsi in un certo modo. Quando sono tornata alla Procura per i minorenni di Palermo, dal gennaio 2011, ho avuto un periodo particolarmente felice sotto questo profilo, perché mi sono ritrovata dei collaboratori molto validi. Avere la collaborazione piena dei servizi sociali, degli operatori e degli educatori è basilare altrimenti il processo e la sentenza, rimangono sterili. Poi venne nominato un nuovo direttore presso il carcere minorile Malaspina, Michelangelo Capitano, un uomo dalla carica d’entusiasmo fortissima.

Quel Direttore riuscì a motivare molto il suo personale di polizia penitenziaria, al quale affidai alcuni ragazzi, autori di reati anche molto gravi, i quali hanno intrapreso un percorso che ha portato lontanissimo, con una conversione assoluta dal loro tenore di vita, però sono stati portati fuori dal loro contesto.

Qualche tempo dopo la sua nomina, gli proposi di portare uno dei ragazzi di cui ci eravamo occupati in una trasmissione televisiva (avevo conosciuto l’allora conduttrice di Domenica In e mi era balenata l’idea di poter diffondere una sorta di “testimonianza qualificata”). Il Dr Capitano seppe individuare un ragazzo col quale era stato fatto uno straordinario percorso e che poteva essere capace di parlarne in pubblico. Lo preparò in tal senso e coinvolse servizi e associazioni affinché a loro volta rendessero testimonianza della possibilità di recupero del deviante.

Fu necessario essere molto cauti perché era possibile che i compagni fraintendessero il messaggio del loro ex compagno come se fosse anche il loro. In pratica avrebbero potuto sentire l’ex compagno come un traditore. L’istinto di ribellione e la rabbia restano impressi a lungo nel loro profondo e può facilmente portarli ad atteggiamenti di rifiuto e svalutazione. Coinvolgerli personalmente era essenziale.

La maggior parte di quei ragazzi di cui mi occupai appartenevano a contesti criminali ma non mafiosi. Portarli fuori dal loro tessuto sociale significava anche condannarli a delle pene piuttosto serie, perché un ragazzo che commette un omicidio non si può giudicare come quello che commette il furto, bisogna avere un’attenzione particolare perché significa che questo ragazzo è arrivato a negare il diritto della vita altrui, a negare l’altro. Molti di loro lavorano oggi in ambiti anche di specialità, hanno creato cooperative, sono ragazzi che hanno avuto una svolta nella vita.

I giovani che commettono reati di criminalità comune non sono ideologizzati, commettono reati perché non hanno motivo per non commetterli, che non hanno trovato, o non hanno pensato, di trovare un senso alla loro vita o alla loro identità fuori dalla banalità del reato. Il reato diventa una manifestazione della propria personalità perché attraverso di esso si identificano con l’uomo che è forte, con l’individuo che comanda. Mentre nel ragazzo che appartiene al contesto mafioso ci può essere, viceversa, un’ideologia più del comando e del potere. Nei ragazzi che subiscono il fascino della mafia c’è l’idea di superiorità che va al di là del comando. Il mafioso si sente un essere diverso dagli altri, quasi un dio, un superuomo”.

Il suo ufficio si è occupato anche dei minori figli di migranti che nel 2011 arrivarono numerosi.

“Sì. Tra i risultati che la Procura per i minorenni di Palermo riuscì a conseguire vi furono quelli relativi ai minori migranti arrivati in gran numero proprio dal 2011. E questo grazie alla condivisione e alla collaborazione dei colleghi che avevano avviato in concreto le iniziative concordate,

La nostra fu la prima Procura a dotarsi di un database che consentiva non solo di registrare le sopravvenienze ma anche di monitorare i percorsi dei minori stranieri nel nostro distretto. Anche il personale amministrativo e di polizia giudiziaria venne fortemente coinvolto in questo programma in relazione al quale venimmo contattati anche dall’allora capo della protezione civile che volle avere informazioni circa le modalità di accoglienza e cura da prevedere per i minori nell’ambito del piano che venne definito “Emergenza Nord Africa”

Fu una brava assistente giudiziaria che ci segnalò uno dei ragazzi arrivati con le prime ondate, quando volevamo candidare uno di loro per il premio dedicato alla memoria di Pino Puglisi.

Il ragazzo venne poi premiato ed anche questo contribuì a diffondere il senso dell’accoglienza, così come lo fu in parte anche l’identificazione dei genitori dei cinque piccoli soccorsi in un naufragio e portati a Lampedusa da soli.

La ricerca dei genitori, di cui si ignorava l’identità e persino se fossero sopravvissuti, portò a rintracciare a Malta alcune coppie che avevano perduto i figli in quel naufragio. Con il forte coinvolgimento del ministero dell’interno, delle autorità maltesi, dell’istituto del Genoma di Roma e persino dell’Alitalia, vennero prelevati a tutti campioni di Dna che furono comparati con quelli dei bambini, così da identificare con certezza i loro genitori ai quali poi Malta e l’Italia consentirono di raggiungere i figli.

Purtroppo in breve si allontanarono con i piccoli, facendo perdere le loro tracce, con grande dispiacere della popolazione del paese dell’agrigentino che li aveva accolti prodigandosi per procurare loro case e mezzi. Ma evidentemente altra era la loro meta e la realtà dell’immigrazione conosce poche dolcezze.

Le informazioni date allora a Gabrielli vennero effettivamente impiegate per il piano di accoglienza dei minori migranti”.

Lei si è anche occupata di una signora, una madre che fu arrestata per mafia a Palermo.

“Si, verso il 2015. Entrambi i genitori erano coinvolti in un sodalizio mafioso con ruoli di vertice, e avevano 4 bambini di età diverse. Lui venne condannato in via definitiva. Era già stato condotto in carcere per esecuzione della condanna quando avvenne l’arresto della madre, e ciò portò alla segnalazione della condizione dei bambini da parte di chi aveva eseguito l’arresto. L’aspetto più interessante di questa vicenda fu che avendo avuto notizie di questa situazione, con i 4 bambini in tenera età, abbiamo pensato di non lasciarli soli nel contesto in cui vivevano affidati ai nonni e agli zii, perché era palese che potessero assorbire in modo assolutamente acritico i messaggi di casa. Escludemmo anche di poterli sottrarre al contesto di appartenenza data la tenera età e che quel che abbiamo fatto come Procura è stato possibile perché tutti i sostituti che hanno condiviso e portato avanti una scelta non facile come quella di inserire soggetti dell’antimafia in un contesto fortemente mafioso per cui pensammo di rivolgerci alle associazioni che contrastano la mafia, come Addiopizzo e Libera, poiché il servizio sociale da solo non avrebbe potuto farcela, visto che non hanno le risorse e le attitudini per potersi muovere in contesti mafiosi. I limiti del servizio sociale, rispetto al contesto mafioso, sono per così dire intrinseci al servizio stesso ed alle sue origini essendo vocato più a compiti di assistenza che di contrasto.

Quindi difetta di risorse ed esperienza più che di attitudini che viceversa ci possono essere. In concreto manca una formazione ad hoc per chi si trova ad operare in determinati contesti.

Venne così proposto un coinvolgimento delle associazioni e dei servizi sociali, un’attività che potesse essere rivolta a consentire ai servizi di entrare nella casa degli zii e dei nonni per lavorare accanto ai bambini e in qualche modo anche nell’ambito familiare. Si doveva permettere ai bambini di frequentare il circuito della legalità, portarli a conoscere cos’era la mafia per poi far respirare un’aria diversa. Io sono rimasta lì per alcuni mesi dopo l’inizio di questa esperienza dopo fui trasferita a Roma. Finché sono rimasta, l’esperienza proseguì, anche con il consenso dei genitori, entrambi detenuti. Avrebbero potuto dare mandato ai familiari di fare azioni di contrasto, invece i genitori si adattarono, consapevoli che se ci fosse stato un atteggiamento di ostruzionismo rispetto al programma disposto dal tribunale avrebbero corso il rischio di essere privati della responsabilità genitoriale”.

Quindi lei è favorevole all’applicazione del protocollo “Liberi di scegliere”?

“Assolutamente, sono d’accordo col fatto che bisognerebbe farli cominciare quando sono piccoli, non portandoli necessariamente via dalle famiglie se sono in tenera età. Un bambino, che non capisce, se venisse allontanato dalla famiglia subirebbe un distacco feroce e non comprensibile”.

Nelle cosche di ‘ndrangheta i figli maschi spesso sono destinati in futuro a diventare parte della famiglia mafiosa ed a proseguire la “carriera” dei parenti. Ecco perché nasce il protocollo “liberi di scegliere” che tende ad allontanare dal contesto mafioso non solo i ragazzi ma anche le donne. Molte madri preferiscono andare via con i figli piuttosto che vederseli portare via.

“Questo se le donne non sono coinvolte esse stesse nell’organizzazione. Altrimenti è improponibile a meno che non ci sia una scelta collaborazionista della madre.

La scelta di sottrarli alla potestà genitoriale è accaduta in alcuni casi quando mi sono occupata di Rom perché le famiglie li usavano per compiere reati, come borseggi o furto in appartamenti. Non c’era altra soluzione perché la famiglia era fortemente criminogena. Quando parliamo di ragazzini di questa appartenenza bisogna tener presente che si tratta di ragazzini già molto cresciuti, che hanno 12-13 anni ma già strutturati come maggiorenni poiché hanno una rappresentazione di se che consegue alla scarsa cura ricevuta e che li porta ad aderire a modelli di vita adulta ed ad indurirsi, dato che non possono permettersi di essere bambini.

Ci sono anche le ragazze che si sposano immediatamente e che hanno figli a 14 anni per evitare il carcere. Anche se devo dire che a Roma, quando erano in stato di gravidanza, ma non gravidanza pericolosa, preferivo farle portare all’ IPM (Istituto per minorenni) dove c’è una struttura organizzata di reparto di ginecologia. L’IPM, che si trova a Casal del Marmo, è un istituto penale ristretto, con le sbarre alle finestre, non è una comunità, nella quale però c’è un servizio sanitario che si occupa tra l’altro delle ragazzine incinte. Io francamente preferivo farle portare lì piuttosto che lasciarle per strada perché continuavano a rubare e perché si esponevano molto di più, anche potendo subire, teoricamente, la reazione della vittima.

Secondo me la differenziazione sulle misure che si possono adottare sui minori deve essere fatta in base all’età degli stessi. E, comunque, si tratta sempre di misure nei confronti dei genitori. Nel civile minorile si interviene sempre a carico dei genitori ed in favore dei minori ed è questo il discrimine di cui si deve tenere conto, cioè l’interesse del minore che può portare ad adottare iniziative meno forti e radicali quando l’età è molto tenera”.

Il Giudice Falcone è stato colui che ha dato lo spunto a varie leggi contro la criminalità organizzata. Alcune di quelle norme sono state nel tempo leggermente modificate, ma nell’insieme abbiamo ancora oggi le normative volute da Giovani Falcone. C’è qualcosa che ancora oggi si potrebbe migliorare?

“Francamente dal punto di vista del contrasto in contrapposizione tra il nostro sistema dell’ordinamento della legalità e il loro, che è quello della illegalità, non credo ci sia moltissimo da fare. Ci sarebbe molto, ma molto, da fare sul piano della prevenzione, cioè il lavoro nei riguardi della criminalità organizzata va avviato tenendo conto del fatto che il mafioso nasce in un contesto nel quale ci sono i presupposti perché possa diventarlo. Io sono dell’idea che il lavoro più importante e più delicato è quello che va fatto sui giovanissimi, nella scuola ma non solo. Padre Puglisi faceva un lavoro straordinario da solo, perché era da solo, ed era riuscito a creare un polo di attrazione per i ragazzi, e allora fermiamoci a pensare, se un ragazzo, che non deve essere necessariamente il figlio del mafioso ma può essere anche il figlio del vicino di casa, sa che esiste questo uomo che domina nel quartiere ma se questo ragazzo conosce qualcos’altro e si avvicina a qualcun altro, ad un uomo come Padre Puglisi che riusciva ad affascinare i ragazzi, che proponeva loro delle alternative, allora è possibile che i ragazzi capiscano la linea tra il bene e il male. I giovani devono trovare nella persona che si rivolge a loro i tratti di autenticità di chi si avvicina con un reale e autentico interesse verso di loro, devono essere colpiti, perché non basta che ci sia un servizio sociale che svolga il ruolo quotidiano ma serve un qualcosa in più, se non c’è questa scintilla di umanità non basta che ci si interessi di loro.. La mia opinione, che credo sia condivisa da molti, è che bisogna lavorare proprio nei quartieri in cui la mafia ha un’alta percentuale di risorse umane, si deve lavorare nei quartieri di mafia”.

Il nostro sistema penale minorile è molto apprezzato all’estero? Come mai?

“Io me ne sono occupata sia a Palermo come procuratore – dato che da vari paesi dell’Unione Europea venivano rappresentanti delle organizzazioni assistenziali, delle forze dell’ordine e della Magistratura, ricordo dibattiti al Malaspina con rappresentanti giudiziari di Romania e Polonia molto interessati al nostro sistema penale minorile perché loro erano molto indietro rispetto a noi – sia a Roma. Ricordo che vi furono incontri con rappresentati anche da paesi extraeuropei, come ad esempio il Sud Africa e insieme alla presidente del tribunale abbiamo svolto delle lezioni di formazione nei loro riguardi, riscuotendo un grandissimo interesse”.

Quindi siamo avanti?

“Guardi sul minorile siamo molto avanti, la legge che ha istituito il Tribunale per i minorenni è del 1934, un’ epoca remota, però questo è già sintomatico che già all’epoca esisteva una sensibilità che non c’era in altri paesi. Siamo stati tra i primi a dotarsi di una giustizia minorile, poi ci sono stati due interventi legislativi importantissimi quello del 1983 riguardante la famiglia e quello del 1988. Negli anni 30 si concepisce il minorile con la presenza dei giudici togati e con altre persone, i cosiddetti esperti, il che significava creare una giustizia nettamente diversa dall’ordinario, in cui la persona svanisce poiché si accertano fatti e responsabilità e della persona non ci si occupa, il che è un limite perché non occuparsi del reo significa non capire come orientarsi”.

Per quanto riguarda i reati, escludendo le fattispecie mafiose, che lei ha riscontrato nei minori, qual è la differenza tra Palermo e Roma?

“Quando si parla di Palermo dobbiamo fare i conti con una realtà dove c’è un’associazione che mira al controllo del territorio e della persona, quindi nel ragazzino palermitano spesso è presente un atteggiamento di attrazione verso il fenomeno. A Palermo il ragazzino, che naturalmente ha dei problemi di devianza, sente il fascino della criminalità perché il mafioso di zona domina ed è visto come una grande figura potente e ricca, fattori che connotano questo eroe negativo agli occhi del minore. A Roma invece questo non c’è, non può esserci perché non c’è l’eroe negativo. A Roma non parliamo del boss mafioso ma dei ragazzini che per la loro violenza, per la loro capacità di prevaricazione, risultano affascinanti ma non necessariamente si identificano col boss mafioso. Può essere ad esempio che nel quartiere un giovane di poco maggiorenne e prevaricatore riesca a creare un clan accanto a sé di gregari, ma sono i fenomeni cosiddetti di branco che si verificano ovunque, mentre a Palermo c’è il grosso disvalore della mafia…”