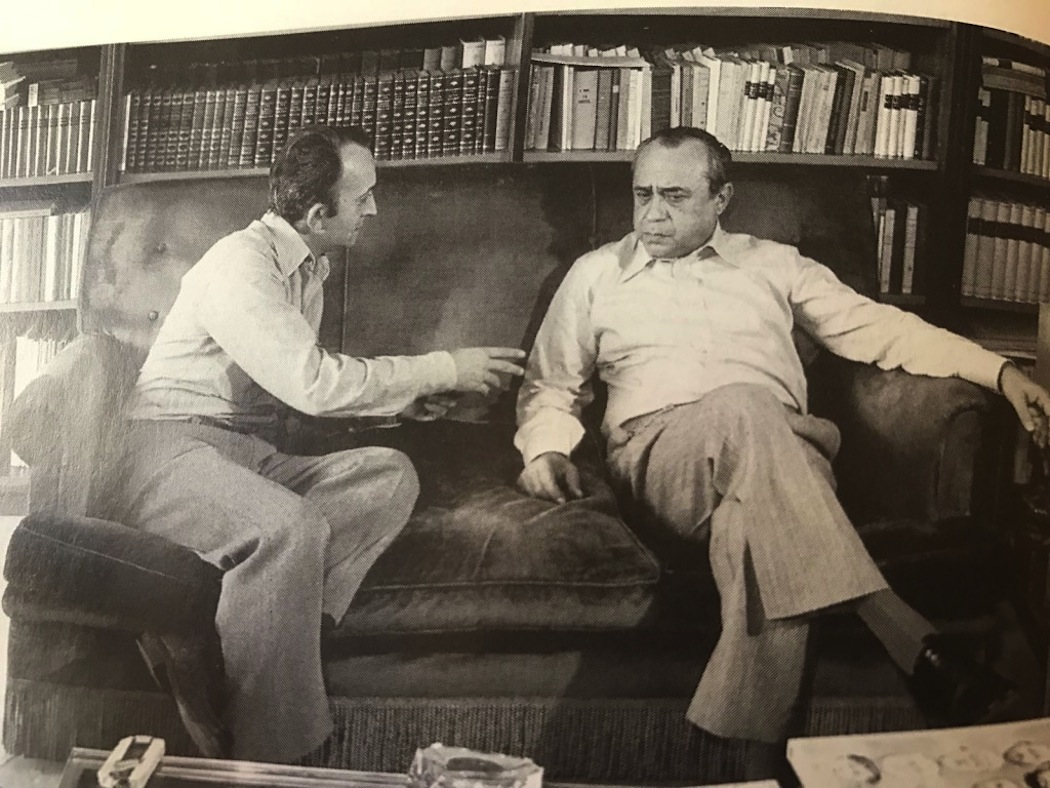

Foto © Giuseppe Leone

Racconto, qui, il “mio” Leonardo Sciascia. Lo scrittore affermato che un giorno si trova tra le mani la lettera di un ragazzetto che gli propone di collaborare a una rivistina messa su alla bell’e meglio; e risponde che lo farà volentieri: perché è giunto il tempo di fare quello che Seneca diceva dovessero fare gli schiavi: cominciare a “contarsi”; e a onta del preteso pessimismo che gli si vuole incollare, si dice sicuro che si scoprirà, con nostra sorpresa, “d’essere più di quanti si crede”; isolati forse, ma non soli, e comunque sufficienti a opporre un’“opinione” alle “opinioni”. Racconto la persona che paziente insegna – letteralmente – a quel ragazzetto come leggere e capire “I promessi sposi” di Manzoni e Shakespeare; che interrompe il suo lavoro, quando irrompo nella sua casa palermitana per chiedergli un paio di cartellette da usare per prefazione a un libro, “Storie di ordinaria ingiustizia”, che con molto anticipo raccontava le sventure di tanti signor “nessuno” che hanno patito calvari analoghi a quello di Enzo Tortora; e sono un paio di cartelle scritte in mezz’ora dense e sapide come solo lui sa; scrivo di un uomo “buono” nel senso più ampio e autentico del termine, che cerco di raccontare in un libro pubblicato da poco: Leonardo Sciascia, la politica, il coraggio della solitudine (Ponte Sisto editore). Libro scritto con l’obiettivo di ragionare su un aspetto che si tende – non a caso – a omettere, ignorare: il suo essere stato scrittore politico, immerso consapevolmente e totalmente nella realtà; il suo aver voluto sempre fare politica in senso etico: il cosciente mescolare politica ed etica, nel tentativo di perseguire conoscenza e verità. Il motivo per cui, pur deluso da precedenti esperienze, dopo aver rifiutato gli inviti a candidarsi nelle liste del PSI e del PLI, accetta di farlo in quelle del Partito Radicale: un partito a cui era sempre stato vicino, come Elio Vittorini, Ignazio Silone, Pier Paolo Pasolini. Ma a candidarsi non ci pensa proprio, ed è ben intenzionato a dire un cortese “No, grazie” a Pannella, volato a Palermo per convincerlo. Vecchia volpe, Pannella sa trovare la chiave giusta: “Non ti chiediamo di aderire al nostro programma. Siamo noi radicali che aderiamo al tuo”. E’ fatta: accende l’ennesima sigaretta, con lo sguardo osserva le volute del fumo; infine, passa dal “Lei” al “Tu”: “Hai bussato perché sapevi che era già aperto”.

Scrivo di uno scrittore che “segna” come pochi altri (Pasolini, Italo Calvino, Vittorini, Silone, Mario La Cava, Mario Soldati, Piero Chiara, Alberto Moravia), il secondo Novecento letterario italiano.

Scrivo di uno scrittore che “segna” come pochi altri (Pasolini, Italo Calvino, Vittorini, Silone, Mario La Cava, Mario Soldati, Piero Chiara, Alberto Moravia), il secondo Novecento letterario italiano.

Un ministro dell’Istruzione davvero dell’Istruzione ministro, avrebbe invitato tutte le scuole a dedicare qualche ora di lezione per leggere un paio di pagine tra i tanti libri che ci ha lasciato. Leggerle a voce alta, e commentarle, discuterle, criticarle, magari. Per Sciascia un efficace impegno anti-mafia, era magari una marcia in meno, ma leggere un libro di più. Antidoto simile a quello suggerito dal grande amico Gesualdo Bufalino: “Per combattere Cosa Nostra più maestri di scuola”. La cultura, insomma. Contro la mafia, l’ignoranza, il cretino. Non sorprende che né il ministro né qualcuno dei suoi consiglieri abbia avuto questo riflesso. Il contrario, sì, quello avrebbe sorpreso.

Parlo insomma dello Sciascia “ossessionato” dal problema della giustizia, e di come viene (malamente) amministrata. Nel testo che mi affida, scrive dell’errore giudiziario; raccomanda di tener sempre a mente il monito di Manzoni:

“…quasi sempre si tratta di ‘errori’ ben visibili ed evitabili; e in particolare visibili ed evitabili proprio da parte di chi li commette: ‘trasgredir le regole ammesse anche da loro…se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa’…”.

Per dare spiegazione di come l’amministrazione della giustizia sia quella che è, spiega che “deriva principalmente dal fatto che una parte della magistratura non riesce a introvertire il potere che le è assegnato, ad assumerlo come dramma, a dibatterlo ciascuno nella propria coscienza, ma tende piuttosto ad estrovertirlo, ad esteriorizzarlo, a darne manifestazioni che sfiorano, o addirittura attuano l’arbitrio. Quando i giudici godono il loro potere invece di soffrirlo, la società che a quel potere li ha delegati, inevitabilmente è costretta a giudicarli. E siamo a questo punto…”.

Merita, a questo punto, d’essere citato un passaggio che si ricava da “Una storia semplice”, l’ultimo libro, scritto con grande fatica, straordinariamente lucido. Un vecchio professore è interrogato dal suo ex alunno, diventato magistrato inquirente.

«Posso permettermi di farle una domanda?…Poi ne farò altre, di altra natura…», dice ammiccante il magistrato. «Mi assegnava sempre un tre, perché copiavo. Una volta mi ha dato cinque: perché?».

«Perché aveva copiato da un autore più intelligente”, risponde il professore.

Il magistrato scoppia a ridere: «L’italiano: ero piuttosto debole in italiano. Ma, come vede, non è poi stato un gran guaio: sono qui, procuratore della Repubblica…».

Il professore fulminante: «L’italiano non è l’italiano: è il ragionare. Con meno italiano, lei sarebbe ancora più in alto».

Può bastare, per comprendere l’amara, radicale, “visione” di Sciascia non tanto della giustizia, quanto di come (e da chi) viene amministrata.

Sul capo di Sciascia, in vita (ma anche dopo), si rovesciano una quantità di insulti. Quella che segue è una parzialissima antologia delle meschinità che gli rovesciano addosso: “Codardo”; “Sprazzi di autentica balordaggine”; “Aspetto profondamente reazionario”; “Amara e inutile vecchiaia”; “Lancia avvertimenti mafiosi”; “Penoso”; “Precipitato al livello di un terrorismo piccolo-borghese”; “Travolto dagli anni e da antichi livori”; “Gravissimi furono i suoi silenzi”; “Stregato dalla mafia”; “La sua funzione è esaurita”; “Non ci serve più”; “Fa l’apologia della mafia”; “Non è più capace di immaginare un uomo vero”; “Il suo credo: vendo, ergo sum”; “Sta finendo piuttosto male”; “Disfattista”; “Arrogante”; “Si riduce in misere polemiche sulle Brigate Rosse e l’antimafia”; “Nei suoi romanzi, qualunquismo e codardia civile”; “Iena dattilografa”; “Trozkista”; “Quaquaraquà”…

Sono passati anni da quando qualche bello spirito pensa bene di dire che “Il giorno della civetta” è, in realtà un romanzo che esalta la mafia. Emanuele Macaluso, da sempre amico di Sciascia, lo capisco dagli occhi, dalle espressioni del viso, più ancora che dalle parole, ancora freme per l’indignazione, l’amarezza; un furore represso a fatica, il suo: “Questa sciocchezza che purtroppo è stata detta da un parlamentare…della sinistra; non ne voglio neppure fare il nome. E’ la stupidità più clamorosa che ho sentito su Leonardo. Quel libro fu il primo che fece capire cos’è la mafia: non una delinquenza comune, ma personaggi che avevano anche un rapporto politico con la politica, ma anche con la gente: la Grande Mafia, la mafia-mafia che ha contato, aveva un rapporto politico con il potere, ma anche con la popolazione: si prestava a risolvere i problemi, una specie di tribunale per le questioni… altrimenti non era mafia, era delinquenza…Per la prima volta Sciascia fa capire che cos’è la mafia: con un carattere, una storia…Perché altrimenti non si capisce perché la mafia c’è da più di cento anni, e si discute ancora del suo potere”.

Mafiologi ai quattro formaggi non sanno (non vogliono) cogliere l’essenza di quel romanzo: il “metodo” che anni dopo adottano Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Boris Giuliano e i tanti caduti nella lotta alla mafia.

Il capitano Bellodi, a un certo punto si rende conto che il capomafia, grazie alle protezioni politiche, gli sta per scappare di mano; ha la tentazione di far uso di quei metodi al di sopra e al di là della legge del prefetto Cesare Mori, negli anni della dittatura fascista. Tentazione/illusione che subito rigetta, perché non bisogna uscire mai dai binari della legge, del diritto; sempre e comunque. Piuttosto “…bisognerebbe sorprendere la gente nel covo dell’inadempienza fiscale, come in America. Ma non soltanto le persone come Mariano Arena, e non soltanto qui in Sicilia. Bisognerebbe, di colpo, piombare sulle banche; mettere mani esperte nella contabilità, generalmente a doppio fondo, delle grandi e delle piccole aziende: revisionare i catasti. E tutte quelle volpi, vecchie e nuove, che stanno a sprecare il loro fiuto dietro le idee politiche o le tendenze, o gli incontri dei membri più inquieti di quella grande famiglia che è il regime, e dietro i nemici della famiglia, sarebbe meglio si mettessero ad annusare intorno alle ville, le automobili fuori serie, le mogli, le amanti di certi funzionari; e confrontare quei segni di ricchezza agli stipendi, e tirarne il giusto senso. Soltanto così a uomini come don Mariano comincerebbe a mancare il terreno sotto i piedi…”.

Questo è il romanzo che fa “piacere alla mafia e la esalta”. Questo il destinatario del sanguinoso insulto “Quaquaraquà”, quando pubblica sul “Corriere della Sera” del 10 gennaio 1987 l’articolo redazionalmente titolato “I professionisti dell’antimafia”.

Tra i non molti, lo difende Tullio De Mauro, il celebre linguista, fratello di Mauro, il giornalista de “L’Ora”, atteso da sicari mafiosi sotto casa: rapito, neppure il corpo viene mai stato trovato. Racconta Tullio: “I libri di Sciascia ci hanno aiutato ad aprire gli occhi sul fatto che la mafia non era un fatto folcloristico siciliano. Sciascia si è sempre esposto in prima persona. Io sono stato coinvolto amaramente nel 1970 con la scomparsa di mio fratello. A Palermo, dove insegnavo, gli amici, i colleghi, gli studenti per strada non mi salutavano. Le persone che frequentavano la mia famiglia si contavano sulla punta delle dita. E Leonardo era lì, come in un’altra serie innumerevoli di circostanze…”.

Ancora Macaluso: “Una cosa ignobile. Una cosa vergognosa e ignobile del cosiddetto Comitato Antimafia di Palermo, dove c’erano alcuni personaggi che non voglio ricordare…Sciascia aveva espresso un’opinione che non coinvolgeva tanto – era solo un esempio – Borsellino, quanto un metodo di affrontare la questione delle carriere…quando Leonardo individuò in quei metodi del CSM dei limiti e delle storture, credo che avesse ragione: i fatti recenti ci dicono che quelle polemiche non erano campate in aria o strumentali, ma avevano un fondamento…”.

Non solo il CSM, e i suoi metodi di nomina.

Francesco Forgione, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, è autore di un libro, I Tragediatori. La fine dell’antimafia e il crollo dei suoi miti; utile, preziosa lettura, ricco com’è di fatti ed episodi che documentano come una parte dell’antimafia abbia fatto uso di un impegno di facciata per raggiungere ben altri, illeciti, scopi: “…Certo in una regione che dal 2001 al 2008 ha avuto un presidente condannato per mafia, l’antimafia è stata usata sia nelle lotte intestine interne ai partiti che per sostituire un blocco di potere a un altro…”.

Più recente, ma non meno istruttiva lettura, quella de Il sistema Montante dell’ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto (Bonfirraro editore). Libro curiosamente passato inosservato (pochissime le eccezioni). Come racconta il suo autore, si tratta di una “pentola maleodorante” su un sistema di potere il cui architrave era costituito “dall’ex presidente di Confindustria Sicilia e responsabile nazionale per la legalità di Confindustria Nazionale…Oggi risulta condannato a 14 anni di reclusione. Fino a qualche anno fa era ritenuto ed accreditato unanimemente un insostituibile ‘apostolo dell’antimafia’”.

Di persone di “tenace concetto” come Sciascia si avrebbe gran bisogno. Hanno lasciato un vuoto incolmabile. Forse per questo lo si sfregia ancora?

Ancora oggi c’è chi – dando prova di straordinaria miopia – gli rimprovera a Sciascia di aver pubblicato, il 10 gennaio del 1987, sul “Corriere della Sera” l’articolo redazionalmente titolato: “I professionisti dell’antimafia”. Ultima, per ora, Maria Luisa Agnese, qualche giorno fa, su “Sette”, il settimanale del “Corriere della Sera”. Scrive che Sciascia “si lanciò nell’estremo azzardo, quello di dubitare del pentitismo e della beatificazione degli eroi antimafia, e si fece eretico di sé stesso, e picconò la sua stessa fede avanzando dubbi sul comportamento di alcuni magistrati e politici siciliani che a suo parere si erano macchiati di carrierismo: citava il giudice Paolo Borsellino, col quale poi peraltro chiarì prima che fosse assassinato”.

L’“estremo azzardo” sarebbe dubitare di un certo pentitismo, e di come è stato amministrato. Se nutrire dubbi, e perfino ripulsa, nei confronti di “pentiti” come Pasquale Barra detto ‘o animale, Giovanni Pandico, Gianni Melluso, e di come sono stati gestiti, con una leggerezza che ha prodotto, per esempio con il -blitz napoletano dove si volle coinvolgere Enzo Tortora, sì: si gioca d’azzardo. E si è recidivi, perché, per restare in Sicilia, e per citare uno solo tra i tanti esempi si nutre qualcosa di ben più del dubbio circa la gestione di Vincenzo Scarantino per quello che riguarda la strage a via D’Amelio. Si è colpevoli di “estremo azzardo” perché si dubita degli ultimi “pentimenti” secondo i quali l’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli sarebbe nientemeno che il mandante della strage a Capaci. Si dubita. Sì.

L’altro “estremo azzardo” di cui Sciascia si sarebbe macchiato, è l’aver dubitato della “beatificazione degli eroi antimafia”. Qui, si cade nel surreale. Sciascia nel citato articolo contesta il comportamento del Consiglio Superiore della Magistratura: che per l’assegnazione dei posti direttivi ha una regola, che platealmente disattende. Per Borsellino adotta un criterio, per Falcone l’esatto opposto. Questo osserva Sciascia, questo rimprovera. E per quel che riguarda i politici: si riferisce al sindaco di Palermo Leoluca Orlando (per inciso: lo stesso che con Alfredo Galasso e Carmine Mancuso denuncia al CSM Falcone accusandolo di tenere chiuse nel suo cassetto le verità sui delitti eccellenti che hanno insanguinato Palermo); osserva che un amministratore dovrebbe occuparsi di risolvere annosi problemi come quelli del traffico e dell’immondizia che sommerge la città; e che con la patente di anti-mafioso che si procura, chiunque, dell’opposizione ne contesti e metta in discussione l’operato di amministratore, rischia per questo di essere accusato amico, se non complice, della mafia. Metteva in guardia, Sciascia, con molto anticipo, di quello che sarebbe potuto accadere facendo leva sulla retorica e “spirito critico mancando”. Aveva torto? Le cronache di questi ultimi anni sono piene di esempi che dicono quanto avesse visto giusto, colto nel segno…

Per ricordare come gli sarebbe piaciuto essere ricordato, credo che la cosa migliore sia quella di leggere i suoi libri; e rileggerli. Sono un contravveleno; testimonianza, per dirla con Renè Char, di ‘fantastica amicizia’ da opporre ai “tempi dei monti furenti” che tocca vivere e patire.

Ps.: da intendere, quanto sopra, anche come replica a certe affermazioni contenute in un articolo di Carmelo Fucarino (“La Voce di New York” del 10 novembre, “Leonardo Sciascia, onori e errori di chi sopravvisse tra ominicchi e quaquaraquà”). Sciascia, per dire, non è affatto stato “animatore occulto” della Sellerio; palese il suo apporto e la collaborazione: e da ultimo, l’“impronta” alla bella collana non per caso intitolata “La memoria”.

Sempre per fissare i puntini proverbiali sulle “i”, Sciascia non è “passato temporaneamente” nel Partito Radicale. In più di un’intervista ha detto che di volta in volta votava per il partito che più gli sembrava in quel dato momento opportuno, ma che il suo voto più bello era stato, negli anni Sessanta, a una lista dello PSIUP perché vi erano inseriti candidati radicali. Poi, come e perché nel PR si è impegnato direttamente, da parlamentare e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda Moro, l’ho scritto parecchie volte, e internet in questo aiuta; nulla di “temporaneo”, comunque.

Leggo poi un’affermazione davvero stonata: “Nessuno può mettere in dubbio che certe posizioni dirompenti giovarono alla sua fama e gli conferirono un’aura di uomo integerrimo e salvatore della patria. Fra tutte, quanto gli giovò la celebre ed eclatante recensione su Il Corriere della Sera del 10 gennaio 1987 al libro La mafia durante il fascismo di Christopher Duggan, allievo di quel Denis Mack Smith, inglese che furoreggiò come esperto di storia italiana, attacco virulento ed ingiusto contro supposti speculatori, I professionisti dell’antimafia? Sarebbe oggi il caso di rivedere sine ira et studio il suo feroce discrimine, decantandolo dalle simpatie e antipatie personali spacciate per giudizi estetici o politici”.

Mi sembra perlomeno spericolata e ingenerosa. Ma di quell’articolo, e di che cosa si segnalava, da cosa si metteva in guardia, ho già scritto.

“Con il senno del poi ognuno può tirarne le somme e riflettere sul disastro che possono produrre certe affermazioni inconsulte, se diffuse da uomini che godono di indiscusso prestigio”. Mi limito a dire, col senno dell’oggi (che anche ieri poteva essere colto), che solo chi decide di non vedere, non vede; chi non vuole comprendere, non comprendere.

Di quell’articolo Sciascia è ben convinto, quando lo scrive, dopo che lo ha scritto; lo ribadisce nelle repliche, scoppiata la polemica; e lo vuole compreso nella raccolta “A futura memoria”.