«Nicola Calipari è morto certamente per un incidente. Un incidente determinato da una serie di circostanze, da una serie anche di casualità più o meno fatali, l’ipotesi di un agguato per uccidere è palesemente infondata». Queste le parole pronunciate dall’allora ministro degli Esteri Gianfranco Fini, l’otto marzo 2005, nell’aula della Camera dei Deputati in cui si presentava un’informativa urgente del Governo sulla liberazione di Giuliana Sgrena e sull’uccisione di Nicola Calipari, Capo Dipartimento del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi).

Il ventidue marzo di quello stesso anno, diciotto giorni dopo l’agguato nei pressi dell’aeroporto di Baghdad, costato la vita al numero due dei nostri Servizi militari, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi gli conferisce la medaglia d’oro al valor militare, consegnata al Quirinale, qualche mese dopo, a sua moglie Rosa Villecco. «Nicola Calipari è un eroe, la vicenda nella quale ha sacrificato la sua vita ha quasi i lineamenti di un’antica tragedia greca quando il fato impedisce all’eroe di cogliere il frutto del suo valore, quando la mano che uccide non è mossa dall’odio o dalla determinazione ma dagli oscuri disegni del destino»: fu il ministro della Difesa dell’epoca, l’on.le Antonio Martino, a parlare in questo modo dell’operato serio e concreto, del modo di intendere il proprio lavoro, da parte di un uomo che non voleva essere eroe, che amava la vita, che era padre e amava i suoi figli, che con “fato e destino” non avrebbe intrattenuto un rapporto troppo confidenziale.

La Procura della Repubblica di Roma, competente per legge, non perse tempo, aprì subito un’indagine per risalire alle responsabilità della morte di Calipari e del ferimento di Giuliana Sgrena e Andrea Carpani, inviando una richiesta di rogatoria internazionale al Dipartimento americano della Giustizia, in cui si chiedeva di comunicare i nominativi del personale militare statunitense in servizio al check point da cui partirono i colpi mortali. Erminio Amelio, componente del pool antiterrorismo della Procura della Repubblica di Roma, in precedenza impegnato nella Direzione distrettuale antimafia di Palermo, ha sostenuto l’accusa nel processo per l’omicidio di Nicola Calipari e a questa pagina buia della giustizia italiana ha anche dedicato un libro, edito da Rubbettino, “L’omicidio di Nicola Calipari”.

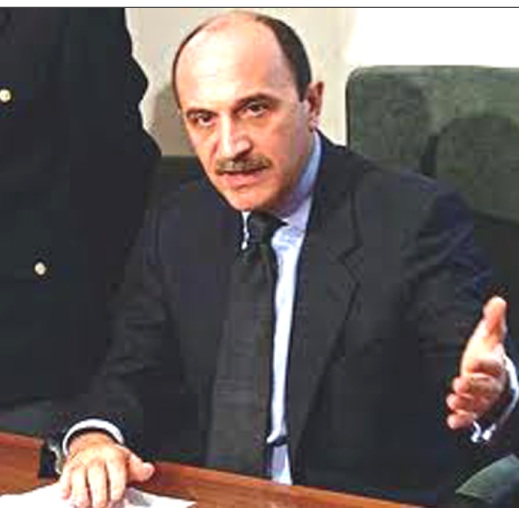

Il giudice Erminio Amelio

Una riapertura del processo potrebbe, in qualche modo, aversi?

«In Italia non è più possibile perché c’è una sentenza definitiva della Corte di Cassazione che è una sentenza che non riguarda il merito della vicenda, ma riguarda solamente la giurisdizione che è un aspetto preliminare, cioè se non c’è giurisdizione non si può fare il processo, la Corte di Cassazione ha detto che non c’è giurisdizione dei giudici italiani che quindi non possono occuparsi di questa vicenda».

Penso al caso di cui si è occupata la stessa Procura di Roma che ha potuto emettere una sentenza nei confronti dei militari argentini colpevoli dello sterminio di parecchi italiani, durante la dittatura. In questo caso la giurisdizione non è stata fatta valere?

«Non so se in quel caso venne posta la questione di giurisdizione o meno, ma comunque se non è stata posta è un conto,se qualcuno l’ha sollevata, sicura mente è stata rigettata perché poi i giudici hanno fatto il processo, se c’è giurisdizione vuol dire che si applicano le leggi italiane, questo significa, dopodiché si fa il processo».

Nel caso Calipari non si è potuto proprio intervenire?

«Qui i giudici, prima la Corte d’Assise e poi la Corte di Cassazione, hanno detto che non spettava all’Italia fare questo processo e lo hanno detto con due motivazioni diverse e configgenti fra loro perché la Corte d’Assise ha detto che la giurisdizione non c’era perché si applicava il diritto dello Stato della bandiera, cioè a processare Mario Lozano poteva essere solo lo Stato che lo aveva mandato, cioè lo Stato della bandiera, lo Stato americano e quindi non l’Italia».

Quindi riconosceva il reato?

«Che ci sia il reato non c’è dubbio, è un problema di chi deve poter conoscere e giudicare di questo reato, noi come Procura abbiamo ritenuto che ci fosse la giurisdizione italiana; la Corte d’Assise ha detto che non c’è giurisdizione italiana perché si applica il principio della legge della bandiera, cioè, con un’immagine plastica, il documento che ognuno si porta nello zaino, quindi si applica questo principio e non quello dell’immunità funzionale; la Corte di Cassazione, invece, ha detto che non si applica il principio della bandiera, ma si applica quello dell’immunità funzionale secondo il quale quando un organo agisce per conto di uno Stato, non si può processare la persona che agisce perché questa agisce per conto dello Stato e uno Stato non può processare un altro Stato.

Quindi abbiamo due pronunce con motivazioni diverse, ma che giungono allo stesso fine, io ritengo che entrambe le sentenze non siano, da un punto di vista giuridico, corrette. Quasi tutti gli studiosi che hanno commentato questa sentenza, l’hanno commentata negativamente perché ritengono che il principio applicato dalla Corte sia errato in quanto questo principio dell’immunità funzionale non si applica ai soldati, è vero che esiste tale principio, ma si applica solamente per i capi di Stato, per i capi di Governo, per i ministri degli Esteri, per gli Ambasciatori, per i Consoli, ma non per i militari, soprattutto non per i soldati di basso grado di livello. Le stesse sentenze che la Corte di Cassazione cita per sostenere questo principio riguardano i capi di Stato, i ministri, non hanno mai riguardato un soldato».

Anche il ruolo svolto in questa vicenda processuale dall’Avvocatura di Stato è stato piuttosto discutibile, non crede?

«L’Avvocatura di Stato fino al tre giugno 2008 ha sostenuto fermamente in tutte le udienze che sono state fatte, la prima davanti al giudice dell’Udienza preliminare poi in Corte d’Assise e il tre giugno, depositando le memorie in Corte di Cassazione, l’esistenza della giurisdizione italiana, chiedendo che fosse cassata, cioè annullata, la sentenza della Corte d’Assise che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e quindi voleva che si affermasse l’esistenza della giurisdizione italiana. Quindici giorni dopo, non so per quale ragione, in aula il rappresentante dell’Avvocatura di Stato ha detto che loro, dopo aver sentito le parole del Procuratore generale, assumevano una posizione agnostica, dichiarando, poi, di avere ricevuto indicazioni da Palazzo Chigi di conformarsi all’orientamento espresso dal Procuratore generale. L’Avvocatura dello Stato rappresenta in tutti i processi la Presidenza del Consiglio, quindi ne tutela gli interessi, è il legale di fiducia, non può, pertanto, discostarsi dalla volontà da questa espressa».

Cosa può dire sul lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta statunitense a cui ha partecipato una delegazione italiana?

«Ci sono due lavori dei militari americani, uno che fecero immediatamente, chiamato “Inchiesta del comandante”, ritenuta talmente sbagliata che ne fecero un’altra, in questa prima Commissione loro si giustificano per non avere segnalato il posto di blocco, dicendo che anche se avessero messo la segnaletica, sarebbe stata inutile perché gli italiani non avrebbero saputo leggerla. Ciò fa sorridere perché nella segnaletica c’è scritto stop, una parola internazionale, presente nel nostro vocabolario. Quindi gli Stati Uniti hanno poi fatto una sicura seconda indagine, quella che viene chiamata “Commissione Tecnico-Amministrativa Congiunta”, nella quale per i primi cinque giorni hanno lavorato solo gli americani, successivamente sono stati ammessi due rappresentanti italiani che, però, hanno potuto agire con una serie di limitazioni, per esempio, non potevano rivolgere direttamente le domande ai testimoni, le domande le doveva fare sempre il Presidente della Commissione che era un generale americano, se le domande le avevano rivolte durante i primi cinque giorni gli americani, gli italiani non potevano reiterare la stessa domanda.

Alla fine dei lavori, questa che era una Commissione Congiunta doveva arrivare ad un risultato congiunto, invece si è verificato che i componenti americani hanno formulato delle conclusioni,cioè nessuna responsabilità a carico dei soldati americani e hanno chiesto alle Autorità americane di non emettere alcuna sanzione nei loro confronti, dicendo che tutto era accaduto per una condotta imprudente e negligente dei soldati italiani. Questa è una cosa assolutamente non vera, primo perché Calipari era una persona di altissima professionalità e aveva avuto modo di dimostrarlo, liberando, prima della Sgrena, tutta una serie di ostaggi senza che venisse sparato un colpo.

I rappresentanti italiani della Commissione hanno fatto un loro documento autonomo, nel quale hanno contraddetto tutte le palesi inesattezze degli americani, dicendo che la responsabilità di quanto accaduto era dei soldati americani, anche se hanno reso meno pesante questa accusa sostenendo che non potevano individuarsi responsabilità singole e dolose. I soldati americani non hanno osservato le regole d’ingaggio, sparando contro una macchina che si avvicinava a velocità bassissima, circa quaranta all’ora, hanno acceso i fari e sparato contemporaneamente, il posto di blocco era illegale, cioè costituito senza osservare le regole previste dagli americani, era un posto di blocco di quindici minuti che durava da un’ora e venti. Inoltre l’Ambasciatore Negroponte era già passato da mezz’ora e quindi non aveva senso tenerlo ancora in funzione, poi i mezzi militari e i soldati non erano visibili sulla strada, ma erano su un terreno sotto la strada, la presenza di mezzi e soldati non era segnalata, hanno sparato, senza prima illuminare per avvertire che c’era un posto di blocco, la raffica mortale quando la macchina era quasi ferma».

Non è stato nemmeno accertato chi avesse dato l’ordine a quella pattuglia di sparare?

«Non abbiamo potuto accertarlo perché per farlo avremmo dovuto sentire gli americani e ciò non ci è stato consentito».

I lavori della Commissione americana non sono andati in questo senso?

«La Commissione americana ha escluso ogni responsabilità dei soldati statunitensi».

Lei personalmente ritiene che la pattuglia avesse ricevuto l’ordine di sparare?

«Noi non abbiamo potuto accertare questo, avremmo potuto farlo solo sentendo gli americani, ma tutte le nostre richieste di rogatoria e di assistenza internazionale non sono mai state accolte, quindi non abbiamo potuto fare alcun accertamento per verificare se oltre alla responsabilità di Mario Lozano ce ne fossero altre, se c’era qualcuno che avesse dato degli ordini e che tipo di ordini. Nicola Calipari e Andrea Carpani erano a conoscenza del pericolo del “fuoco amico” perché il Generale Marioli, che era il vicecomandante della forza multinazionale, li aveva messi in guardia da questo rischio».

Lei ha interrogato Giuliana Sgrena quando era ricoverata in ospedale a Roma, ha potuto accertare in quella circostanza la veridicità della notizia, da lei ricevuta in Iraq dai suoi sequestratori, che gli americani non volessero farla arrivare in Italia?

«Giuliana Sgrena ha riferito che i suoi sequestratori le avevano comunicato che loro la liberavano, mentre gli americani non volevano farla arrivare in Italia. Mi disse anche, però, di non avere dato molto peso a questa circostanza, di averla considerata un volersi fare propaganda, anche se un po’ quella frase la preoccupò».

Si potrebbe ipotizzare che i colpi sparati contro la vettura fossero per uccidere e non per fermare l’auto e che l’azione fosse diretta a colpire la prigioniera appena liberata?

«L’azione è stata diretta a colpire chi era in macchina, quando si sparano decine di colpi contro una vettura, non è che i colpi sono intelligenti e vanno a colpire uno piuttosto che un altro, chi si trova sulla traiettoria ne fa le spese, Nicola Calipari muore perché si abbassa per proteggere Giuliana Sgrena».

Di certo, però, i colpi non erano finalizzati a fermare la vettura?

«Abbiamo fatto fare una consulenza sulla vettura, abbiamo fatto calcolare la traiettoria dei colpi, abbiamo visto quanti proiettili hanno colpito la macchina. I nostri periti concludono che non si è sparato per bloccare la macchina perché ci sono delle regole per questo, bisogna sparare prima per terra, poi, se la macchina non si ferma, bisogna sparare al vano motore, mai nell’abitacolo perché in tal modo non si ferma la macchina, si fermano le persone a bordo.

Ebbene, non c’è stato nessun proiettile che ha colpito una zona della macchina che poteva bloccarne il transito, la macchina si era fermata perché l’autista aveva frenato e non era servita neanche una brusca frenata perché andava a quaranta all’ora, bastò poggiare il piede sul pedale del freno per fermarla, prova ne è la circostanza che l’autista aveva la pistola accanto a sé, sul sedile e i soldati americani lì l’hanno trovata, non era caduta perché non c’erano state accelerazioni, né brusche frenate».

Vuole aggiungere ancora qualcosa in merito a questa “Ingiustizia”?

«Io rispetto le sentenze, un magistrato deve rispettarle e io voglio rispettarle, tuttavia penso di avere il diritto di critica, giudiziaria ovviamente, da un punto di vista giuridico, non critico la sentenza della Cassazione per partito preso, la critico perché ritengo che, con le leggi vigenti in Italia, si doveva affermare la giurisdizione italiana. Avevamo una esigenza di verità e di giustizia e non siamo riusciti a soddisfarle, quindi si è fatta un’ingiustizia. Gli Stati non possono venire sempre prima delle persone».

Hanno ridotto la morte di Calipari ad un fatto privato?

«Esattamente ed è tanto più grave perché Nicola Calipari ha regalato la vita per una persona che lui neanche conosceva».

E non voleva essere un eroe.

«Non era un eroe, era una persona giusta che ha lavorato per degli ideali, ha regalato la vita per quegli ideali. Quando lei scriverà questo pezzo, la prego di scriverla questa mia domanda: “Quanti di noi, al posto di Nicola Calipari, avrebbero fatto la stessa cosa? Quanti di noi avrebbero salvato la vita degli altri, perdendo la propria? Lui non conosceva Giuliana Sgrena, la grandezza del suo gesto sta proprio in ciò, nel salvare la persona che non conosci, la persona che non la pensa come te, che magari è distante anni luce dal tuo pensiero».

Può sembrare un gesto ipocrita la medaglia d’oro al valore militare, conferitagli dallo Stato?

«E’ un bel gesto la medaglia d’oro, però non ci si può fermare a questo, l’oro può essere un riconoscimento parziale, minimale, i riconoscimenti sono altri, la memoria di una persona è altro, di Nicola Calipari non ne parla più nessuno, se ne sono scordati tutti, subito dopo avergli conferito una medaglia. Nicola Calipari ha scritto una bellissima pagina di storia che va tramandata ai nostri figli».