Ai “millennial generation”: vi sembra “normale” che una coppia quando si accorge che stare insieme risulti insopportabile, dannoso, faticoso oltre ogni misura, si separino; e cerchino nuovi affetti, nuove unioni, nuovi percorsi con altre persone? Certo che è normale. Ora. Perché il “normale”, in Italia, solo cinquant’anni fa era eccezionale: cose che si potevano permettere i ricchi che andavano a divorziare all’estero (e comunque i successivi matrimoni in Italia non erano riconosciuti), oppure dovevano ricorrere allo scioglimento del vincolo matrimoniale decretato dalla Sacra Rota Vaticana; che per questo si faceva pagare fior di milioni delle vecchie lire. Il paradosso era – è accaduto – che parlamentari della Democrazia Cristiana (partito fieramente antidivorzista), abbiano sciolto il loro matrimonio andato a rotoli, con la giustificazione che era manifesta la loro incapacità a procreare. Peccato che avessero messo al mondo (e riconosciuto con tutti i crismi della legge) tre o quattro figlioli… Cornuti e contenti? Fate voi. Le vie del Signore sono infinite; e all’epoca, piene di fantasia…

Chi scrive è una persona fortunata. Per via del suo mestiere di giornalista, e perché i casi della vita sono i più imprevedibili, posso dire per tanti avvenimenti che in qualche modo ci hanno “segnato”: “Io c’ero”.

C’ero, la notte del 1 dicembre 1970 quando il Parlamento approva la legge Baslini-Fortuna, i due parlamentari, il primo socialista, l’altro liberale, che introduce in Italia il diritto a poter divorziare.

Un po’ di storia non guasta, di questi tempi. Cinque anni prima Loris Fortuna presenta alla Camera un progetto di legge per il divorzio. Tale sarebbe rimasto, senza la campagna “fuori” dal Parlamento, organizzata per impulso di Marco Pannella, Mauro Mellini e del Partito Radicale; una campagna che nel giro di cinque anni trasforma una posizione ideale in conquista politica e legge dello Stato. La maggior parte del mondo laico e di sinistra giudica il paese “non maturo” per questa riforma, ferocemente avversata dalle forze clericali e conservatrici. All’inizio del 1966, grazie anche al sostegno di una campagna di stampa del settimanale popolare “ABC” si costituisce la Lega per l’Istituzione del Divorzio (LID): tra i fondatori e animatori oltre Pannella e Mellini, insieme a magistrati (Mario Berutti e Salvatore Giallombardo), singoli esponenti politici (Lucio Mario Luzzatto, PSIUP; Raffaele Perrone Capano, PLI; Giuseppe Averardi, PSU, oltre, naturalmente, Fortuna); e ancora lo scienziato Adriano Buzzati-Traverso, il giurista Alessandro Galante Garrone; vengono poi Umberto Terracini, Riccardo Lombardi, Fausto Gullo, Ennio Bonea…

La LID si mobilita sul tema specifico, e si strutturata informalmente in gruppi di iniziativa locali che danno vita a grandi manifestazioni di massa: al Teatro Lirico a Milano nell’aprile 1966; a Piazza del Popolo a Roma nel novembre dello stesso anno, con decine di migliaia di partecipanti.

Dopo le elezioni politiche del 1968, la LID rompe gli indugi e le reticenze dei vertici e delle segreterie dei partiti laici e del PCI; promuove un progetto di legge comune di settanta parlamentari del PCI, dello PSIUP, del PSU e PRI, affiancato da un progetto di legge del liberale Antonio Baslini. Iniziative sostenute da una intensa azione su tre fronti: grandi manifestazioni di massa locali e nazionali che mobilitano centinaia di migliaia di persone; una continua azione di pressione sui parlamentari nei loro collegi; a Roma l’azione nonviolenta culminata con uno sciopero della fame ad oltranza dei radicali Pannella e Roberto Cicciomessere, che dal 10 novembre 1969 si protrae fino alla messa in discussione alla Camera del progetto di legge, infine approvato il 29 dicembre. Un anno dopo, nonostante vari tentativi di resistenza, compromessi e manovre di ogni tipo, la nuova legge arriva finalmente in porto il 1 dicembre 1970.

Quella vittoria, racconta Pannella, “è la prima ottenuta da uno schieramento laico e progressista nell’Italia del dopoguerra in cui erano state sempre dominanti e predominanti le forze d’ispirazione cattolica – è stata ottenuta grazie a un metodo nuovo di azione politica incentrato sulla mobilitazione popolare fuori dal “Palazzo”, e sull’azione nonviolenta di pochi individui: due forme di iniziativa intensa che, in combinazione tra loro, avevano vinto l’immobilismo delle forze politiche anche laiche e di sinistra. I cittadini hanno avuto la meglio sui giochi del ‘Palazzo’ e sulle manovre dei partiti”.

Questo il preambolo alle due storie che qui voglio raccontare; per ricordare una donna e un uomo cui si deve qualcosa, non foss’altro una briciola di ricordo e memoria.

Bisogna immaginare la scena di quella fantastica notte del 1 dicembre. Davanti a Montecitorio a Roma una piccola folla; c’è chi indossa cartelloni sandwich, come s’è imparato a fare dai manifestanti americani. Molte le torce accese. Al centro un Pannella quarantenne, allegro e festoso come non mai. Al suo fianco, una donna, tarchiata, sembra uno di quei personaggi dei film di Alberto Sordi; parla il romanesco di una Trastevere scomparsa da tempo. Quella donna a fianco di Pannella è un simbolo; pochi ne ricordano il nome: Argentina Marchei. Popolana, quasi ottantenne, anche lei sprizza gioia da tutti i pori, le gambe, percorse da una quantità di vene varicose non fanno più male. Alle spalle, Argentina ha una dura vita di lavoro; in tasca, da sempre, la tessera del PCI, quello che un tempo si scandiva, era di Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer… Una tessera che da anni convive con quella della LID. Non manca a una manifestazione, Argentina, è sempre in prima fila, e pazienza se è distrutta dalla fatica del lavoro. In anni lontani è stata sposata con un tale che va a cercare fortuna in Sud America, e lì si perde, non se ne sa più nulla. Una delle mille “vedove bianche”, così frequenti nel Meridione d’Italia, lo sanno bene Emanuele Macaluso e Girolamo Li Causi. Ma anche nel “bianco” Veneto, e un po’ ovunque.

Argentina si ricrea una famiglia: è madre e nonna, ma “fuori-legge”. Accade poi che il suo compagno si ammala gravemente, gli resta poco tempo, i due vorrebbero ardentemente sposarsi, mettersi in regola, prima di separarsi definitivamente.

Quella notte, Argentina conquista questo diritto. Quella notte tante Argentine Marchei si possono liberare da una catena che lacera intere famiglie in una ipocrisia che non risolve i problemi; e impedisce loro di poter legalmente riprovare a ricostruire una famiglia.

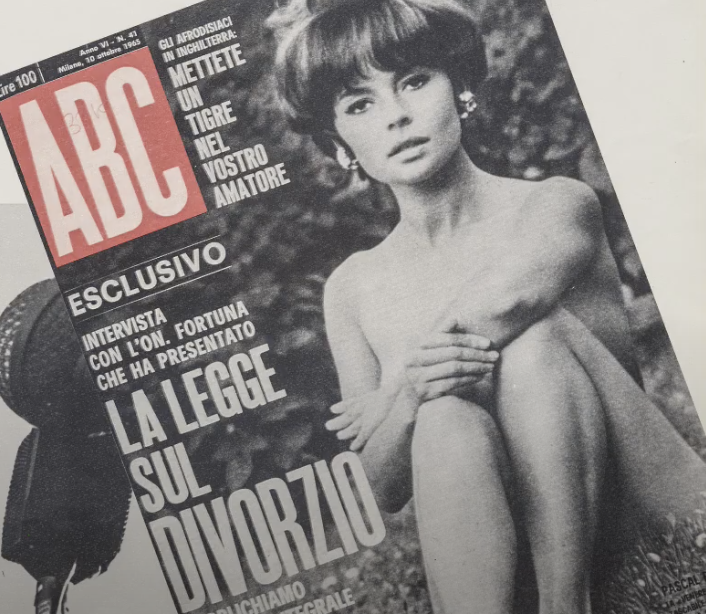

Il secondo protagonista di questa storia, è un giornalista che nessuno ricorda. Si chiamava Enzo Sabato. A suo modo geniale, con intuito e occhio che coglie evoluzioni e fermenti della società. Sabato dirige un giornale, “ABC”; a sfogliarlo oggi mette tenerezza: donnine discinte (per modo di dire: indossano mutandoni che partono dall’ombelico e finiscono quasi al ginocchio), e tanta “cronaca vera”, come fanno oggi decine di programmi Tv. Un settimanale che nelle sue pagine di una carta che dopo un po’ si sbriciola nelle mani, pubblica anche articoli di Lucio Bianciardi, Giancarlo Fusco Giorgio Calabrese, Callisto Cosulich; e ospita i disegni e le caricature di Jules Feiffer, Sempé, Siné, Topor…

Il secondo protagonista di questa storia, è un giornalista che nessuno ricorda. Si chiamava Enzo Sabato. A suo modo geniale, con intuito e occhio che coglie evoluzioni e fermenti della società. Sabato dirige un giornale, “ABC”; a sfogliarlo oggi mette tenerezza: donnine discinte (per modo di dire: indossano mutandoni che partono dall’ombelico e finiscono quasi al ginocchio), e tanta “cronaca vera”, come fanno oggi decine di programmi Tv. Un settimanale che nelle sue pagine di una carta che dopo un po’ si sbriciola nelle mani, pubblica anche articoli di Lucio Bianciardi, Giancarlo Fusco Giorgio Calabrese, Callisto Cosulich; e ospita i disegni e le caricature di Jules Feiffer, Sempé, Siné, Topor…

Molto prima dell’”Espresso”, bibbia dei progressisti, “ABC” cavalca con Fortuna e Pannella la battaglia per la legge sul divorzio; è la tribuna dove ogni settimana i divorzisti fanno sentire la loro voce. Un raro successo editoriale: centinaia di migliaia di copie vendute ogni settimana… Con nostalgia e voce impastata di tenerezza, Pannella amava ricordare quei giorni, quando la notte (per risparmiare) prendeva il treno Roma-Milano: per le riunioni della LID, a casa di Enzo Tortora, allora militante convinto del Partito Liberale; e in tipografia a “limare” gli articoli per “ABC”, e guadagnare così i quattro soldi che gli servivano per campare e fare politica il resto della settimana: “Enzo Sabato”, mi dice con voce spezzata per la commozione Pannella: “un grande giornalista, ma lui non beveva whisky e cognac nei salotti bene; lui beveva vino nelle osterie del Giambellino…”.

L’Italia di quegli anni, gli anni fine ’60 inizio ‘70 è un magma. Tutto cambia velocemente. La società è percorsa da nuove esigenze, nuove consapevolezze e ambizioni; tutto è messo in discussione. La legge sul divorzio è parte di questo magma, di questa evoluzione. Una larga parte del mondo politico non comprende, e soprattutto i grandi partiti di allora, DC e PCI.

Già i quei giorni si può cogliere quello scollamento tra parte del paese e chi lo rappresenta nelle istituzioni. Quando, quattro anni dopo, la legge viene sottoposta a referendum, la Democrazia Cristiana e parte del Vaticano di allora, sono convinti di vincere; il Partito Comunista teme di perdere. Accade giusto il contrario. Come sia, quel lontano 1 dicembre del 1970 libera migliaia di persone come Argentina Marchei da una catena che lacerava intere famiglie in una ipocrisia che non risolveva i problemi e impediva loro di poter legalmente riprovare a ricostruire una famiglia; e cambia radicalmente la faccia dell’Italia.