Dopo il terremoto che ha distrutto Amatrice, il 30 ottobre 2016 Norcia viene colpita da un terremoto la cui magnitudine 6.6 supera quella prevista dalla carta di rischio sismico adottata per legge. A Norcia avevano ricostruito e riadattato gli edifici dopo il terremoto di Colfiorito del 1997, in base alla attuale carta di rischio sismico. La carta si è dimostrata fallace e ci sono stati dei danni alle case, nonostante che si fossero adeguate alla normativa corrente. Chi pagherà i danni?

Non è una domanda di poco conto, perché ci sono stati e ci saranno situazioni analoghe. Si ricostruisce e si riadatta il patrimonio edilizio italiano su norme sismiche che nei fatti sono errate. Giuliano Panza e i suoi collaboratori dell’Università di Trieste hanno calcolato cosa è accaduto a Norcia, supponendo di aver costruito secondo la normativa che considera un periodo di ritorno di 475 anni ( la vigente norma). I valori di accelerazione massima al suolo previsti dalla normativa sismica sono circa 0.3g (dove g è l’accelerazione di gravità e vale circa 9.8 m/s2), quelli registrati il 30 Ottobre 2016 nel piano orizzontale sono 0.37g-0.49g, cioè circa 30% maggiori di quelli previsti. La discrepanza è ancora più forte se guardiamo le accelerazioni massime subite da case fino a 5 piani: la normativa prevede valori inferiori del 50%.

Come è stato possibile tutto ciò? C’è una sola risposta: la normativa vigente è gravemente inadeguata.

Dice Paolo Rugarli un ingegnere strutturale impegnato nel settore: “La sequenza di terremoti violenti che ha colpito il Centro Italia rende platealmente evidente la grossolana inadeguatezza di alcuni dei concetti che sono alla base delle nostre normative anti sismiche. Tali concetti, a loro volta, orientano le scelte dei poveri cristi, e consentono agli amministratori la immobilità sostanziale che è una delle ragioni dei presenti disastri. In particolare, il concetto di “periodo di ritorno” stabilisce una relazione inversa tra lasso di tempo intercorso tra due eventi comparabili successivi e “probabilità”, e, per i terremoti molto forti, ciò implica “periodi di ritorno” nell’ordine delle centinaia e centinaia di anni e “probabilità” molto, molto piccole e quindi falsamente rassicuranti. Qui abbiamo avuto terremoti forti a distanza di poche settimane, in aree vicine. Tutti i calcoli “probabilistici” della norma risultano falsificati. Naturalmente, qualche solerte professore che ha costruito la sua carriera accademica su queste amenità prive di costrutto, e che si vanta del suo “H-index” (h=hubris), si è spinto sino a dire che solo una “sperimentazione” sufficientemente lunga potrà provare che le mappe probabilistiche siano errate. Dunque, ne potremo riparlare tra trentamila anni, quando l’Italia non ci sarà più. Il fatto che si possano dire cose del genere senza essere trasferiti a incarico meno dannoso è uno dei misteri del nostro Paese”.

La norma vigente si basa sulla Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) che è del tutto sbagliata, non solo da un punto di vista numerico, ma anche in termini di approccio metodologico in quanto PSHA si basa su un tempo di ritorno, ad esempio di 475 anni, che nulla ha a che fare con la Fisica della Terra. Norcia è stata colpita da un grave terremoto 2 volte in 20 anni, un evento che il tempo di ritorno di 475 anni non concepisce. Ma purtroppo c’è di più; continua ancora Rugarli: “un altro dei concetti alla base delle nostre norme, è quello di definire il terremoto come sorgente puntiforme, tanto che la normativa impone di calcolare la latitudine e longitudine del sito ove progettare la costruzione, da cui poi derivare, le severità di scuotimento. La pretesa della norma in vigore, è di distinguere una costruzione dall’altra con la approssimazione dei cento metri, dando poi severità di scuotimento con 4 cifre significative”.

I fenomeni sismici derivano da strutture tettoniche che hanno dimensioni molto grandi, e tanto più grandi quanto maggiore è la severità dei fenomeni associati alle faglie. Quindi, l’approssimazione puntiforme, che pretende di stabilire che ciò che avviene in un punto è indipendente da ciò che avviene in un altro punto è totalmente infondata, come anche il buon senso suggerirebbe. Infondata, ma utile a ingenerare, insieme al concetto di “periodo di ritorno”, l’errata idea che “punti” generino forti terremoti con lassi di tempo di centinaia di anni di distanza. Quanto poi dichiarare che i fenomeni possano essere descritti con quattro cifre significative indica che chi ha scritto quella norma non ha la ben minima cognizione dell’errore sperimentale che, ben che vada, è almeno del 10% ( e quindi vanifica tutta la precisione richiesta).

Quattro terremoti in fila come quello dell’Aquila, dell’Emilia, di Amatrice e di Norcia, non sono sufficienti per concludere che le attuali mappe utilizzate sono errate? Quanti “test” sono necessari per essere sicuri che non siamo nel “periodo sfortunato”? Quanti altri morti? Utilizzare nella progettazione valori basati sullo scuotimento inferiore ha un grande vantaggio per le amministrazioni: tenere la gente calma, evitare i problemi da risolvere, e attendere gli eventi per la prossima generazione.

Eppure sappiamo che il territorio italiano è assai fragile e che si sta ridisegnando sotto i nostri occhi: non solo la placca africana spinge verso quella eurasiatica ma, come è evidenziato dalla figura 1, ci sono anche notevoli spinte verso EST. che rendono il contesto geodinamico alquanto complesso, come dettagliatamente descritto nel Volume 56 di Advances in Geophysics, pagine 1-167.

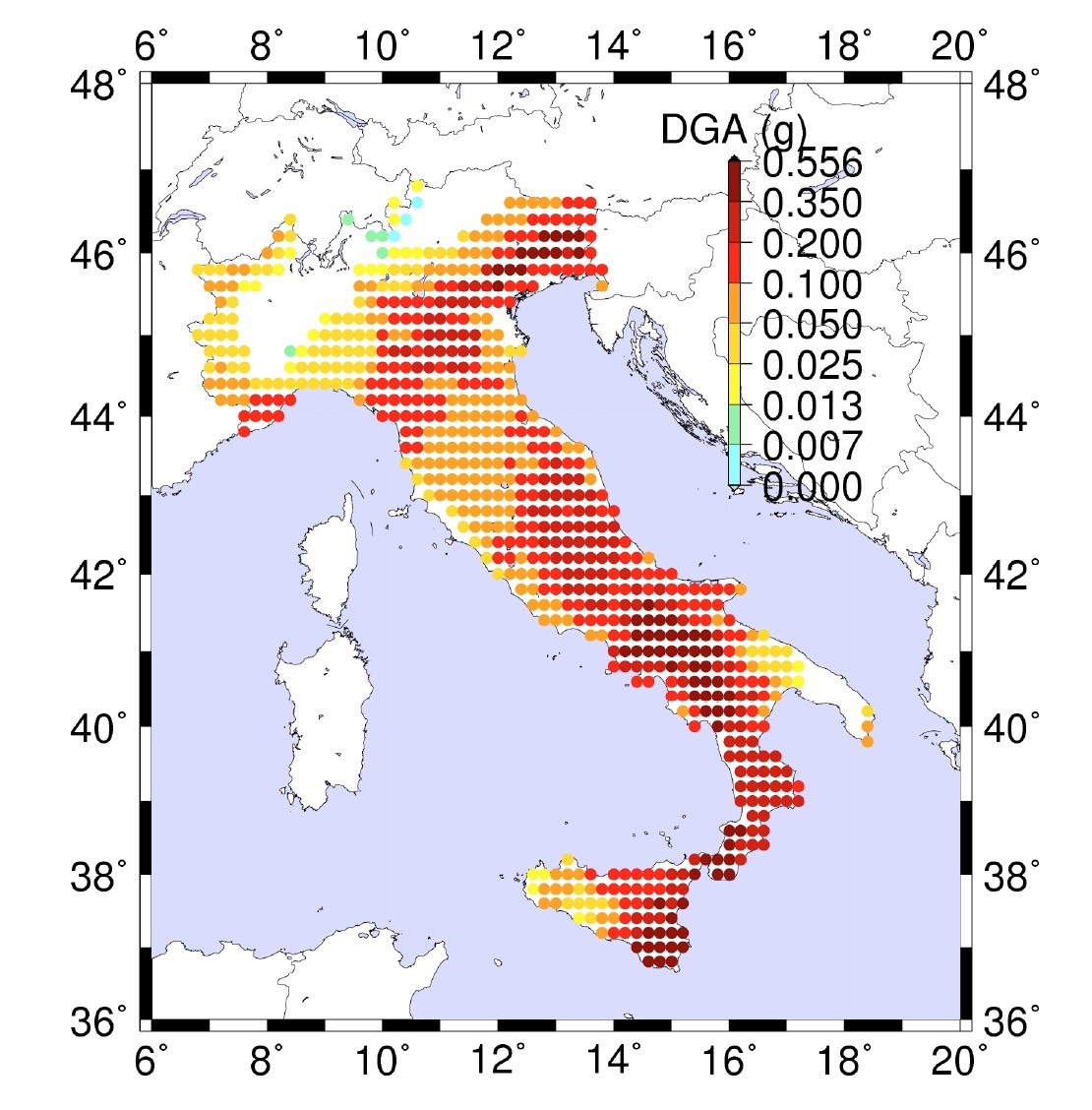

Esiste un metodo alternativo al PSHA ed è il NDSHA (Neo Deterministic SHA). Panza e collaboratori hanno lavorato alla stima deterministica del moto al suolo in Italia, cioè al calcolo di sismogrammi per faglie note e potenziali usando le leggi della fisica e tenendo conto delle proprietà fisiche del mezzo di propagazione e del catalogo dei terremoti storici. La mappa che si riporta è basata sull’approccio Neo Deterministico e rappresenta la pericolosità sismica del territorio italiano al basamento cristallino (ultima revisione nel 2012). Nel caso del centro d’Italia assume come uguale a 7 la magnitudo massima possibile e predice ad Amatrice valori di accelerazione massima comparabili con quelli registrati. Come si può ben vedere è una mappa quasi-coropletica (figura 2) in cui le aree sono circolari (e non più puntiformi) e colorate in funzione del diverso DGA (Design Ground Acceleration). Queste aree contengono le informazioni necessarie a definire tutti i parametri che permettono di valutare il rischio sismico e a fare delle conseguenti scelte pianificatorie.

Dunque il terremoto può avvenire domani, e l’unica severità da tenere presente non è quella dei metodi probabilistici, ma almeno quella massima credibile in accordo alle leggi della fisica ed alla presenza delle faglie, anche tenendo conto dei cataloghi. E’ necessario inoltre reintrodurre il concetto di pericolosità, che è precisamente ciò che si è voluto eliminare, evitando così anche la scomoda e politicamente ingestibile domanda di soluzioni pertinenti basate su di una mappa sbagliata.

Inoltre deve essere chiaro che le strutture indebolite da un terremoto al ripetersi di un altro terremoto sono spesso a rischio gravissimo e che quindi c’è e c’era una ampia zona del Paese in condizioni di pericolo imminente. Occorre attivarsi subito per fare screening e per ridurre il rischio nei casi peggiori. Occorre essere consci che nuovi forti terremoti potranno colpire un’area vasta del centro Italia e che le zone con colori chiari delle mappe (vedi parte dell’Emilia) non sono affatto al sicuro.

E’ necessario un piano nazionale immediato per preparare piani efficaci per la protezione della popolazione e delle inestimabili, irripetibili opere d’arte.

James Bela Presidente dell’Oregon Earthquake Awareness, Portland, Oregon, USA e membro di ISSO con notevole “sense of humor” descrive il PSHA con la figura 3. A proposito del terremoto di Norcia parafrasando il suo pensiero, si può dire che l’applicabilità delle stime probabilistiche standard della pericolosità sismica (PSHA) è discutibile ancora di più per gli edifici storici e i monumenti. Una valida alternativa, per un’affidabile valutazione della pericolosità sismica e progettazione sismica strutturale, è rappresentata dall’utilizzo di scenari di terremoti, caratterizzati in termini di grandezza, distanza e tipo di faglia, tenendo contemporaneamente conto della complessità del processo di rottura. Un approccio neo-deterministico basato su scenari di pericolosità sismica (NDSHA) considera una vasta gamma di possibili sorgenti sismiche (tra cui il terremoto massimo credibile (Maximum Credible Earthquake) come punto di partenza per derivare scenari per mezzo di una modellazione adeguata delle forme d’onda, sia a livello nazionale sia locale.

Le scosse nel centro Italia si susseguono incessantemente, ma altre ne potrebbero venire in zone altamente sensibili che la mappa NDSHA chiaramente indica. Un piano di prevenzione globale dovrebbe iniziare da una nuova mappa del rischio sismico, più aderente alle necessità pianificatorie, ora, rendendo il parlamento sensibile ad una nuova carta di pericolosità sismica e legiferando di conseguenza.

Per chi vuol approfondire la tematica può trovare molto utile il libro Difendersi dal terremoto di può. L’approccio neodeterministico.