Introduzione

La crisi climatica che stiamo passando, per la prima volta nasce dalle attività umane. Eppure, questa consapevolezza non nasce da quello che sperimentiamo nella nostra vita, nel luogo in cui viviamo.

Il clima della Terra si genera perché il Sole invia della radiazione, essenzialmente nello spettro del visibile, che riscalda la superficie terrestre. La Terra, così riscaldata, riemette nello spazio una radiazione, essenzialmente nello spettro dell’infrarosso, che viene in parte trattenuta dalla atmosfera. Questo effetto si chiama effetto serra ed è quello che ha permesso e permette la vita sulla Terra. I gas che contribuiscono a trattenere questa radiazione, che altrimenti si perderebbe nello spazio, sono l’anidride carbonica, il vapore d’acqua, il metano etc., gas minoritari. Se questi gas aumentano in concentrazione la temperatura della Terra aumenta. La Terra ha sempre avuto dei cicli naturali di riscaldamento e raffreddamento, dai cicli di Milancovitch fino ai vari periodi di glaciazioni piccole o grandi legati al ciclo di maggiore o minore intensità del Sole, ma ora il riscaldamento è sicuramente di natura antropogenica. Lo dicono i dati, mentre modelli che trattano la complessità del fenomeno climatico ci permettono di creare varie previsioni. La modellazione scientifica è uno dei migliori esempi di attività umana e permette la generazione di rappresentazioni concettuali di processi che spesso dipendono dalle imprecisioni di misura, dall’interdipendenza delle componenti o dalla dinamica dei sistemi che si stanno trattando. Cercare di incorporare queste rappresentazioni in un quadro matematico o computazionale, significa riaffermare la nostra fiducia nella conoscenza che abbiamo acquisito.

Le sfide più interessanti nella modellizzazione scientifica provengono dai sistemi complessi, che sono comunemente definiti come sistemi composti da un gran numero di entità guidate da interazioni, tra di loro, non lineari in un quadro schematico funzionale alla tematica che si vuol studiare. Tuttavia, i risultati possono portare ad un fenomeno controverso nella scienza moderna: l’osservazione di comportamenti emergenti se non comportamenti caotici. I modelli meteorologici e quelli climatologici utilizzano modelli dissipativi che ci permettono di prevedere rispettivamente, a breve termine, ad esempio gli uragani, o a lungo termine il riscaldamento terrestre.

Guardando questi esempi sembra che le difficoltà di comprensione derivino da un’apparente discontinuità tra le proprietà macroscopiche emergenti e la loro descrizione microscopica. Poiché un principio fondamentale del metodo scientifico è che le proprietà macroscopiche sono la conseguenza dei costituenti di livello inferiore, sorge, quindi, una questione critica: come è possibile ottenere una rappresentazione concettuale soddisfacente dei comportamenti macroscopici emergenti quando la definizione di emergenza implica apparentemente una discontinuità tra la rappresentazione microscopica e la rappresentazione macroscopica?

Il nostro primo obiettivo non è, tuttavia, quello di discutere cosa sia una proprietà emergente o se sia possibile generare una proprietà emergente, ad es. attraverso una simulazione o un esperimento. Il nostro obiettivo è, piuttosto, quello di chiederci quali siano le caratteristiche di un sistema complesso che presenti un comportamento emergente: vale a dire se, applicando il metodo scientifico, ci possa essere una spiegazione più o meno accessibile, di tale comportamento. Il termine spiegazione è centrale nella discrepanza di cui sopra.

Seguendo il punto di vista di Francis Crick, lo scopritore insieme a Watson della doppia elica del DNA, un punto di partenza naturale per uno scienziato è la decomposizione del sistema da cui ci aspettiamo che “. . . il suo comportamento possa, almeno in linea di principio, essere compreso dalla natura e dal comportamento delle sue parti, oltre che dalla conoscenza di come tutte queste parti interagiscono”, vale a dire attraverso una prospettiva che ammetta un principio esplicativo.

Il primo passo che si dovrebbe affrontare, da un punto di vista scientifico, nella ricerca di un quadro esplicativo della proprietà emergente è il grado di previsione teorica che ci permetta di prevederne il suo stato quando operiamo sopra un sistema di microstati. Formalmente dobbiamo operare attraverso simulazioni o decodificando il formalismo con esperimenti tali che intendano controllare il sistema per generare i microstati, e quindi osservarne le proprietà emergenti. Un ruolo importante ha anche il livello di imprecisione che viene introdotto nel modello e nei dati che lo definiscono. Questo livello di imprecisione può inficiare i risultati, ma anche far emergere delle discontinuità che possono alterare il processo nel suo complesso. La tendenza attuale è quella di sviluppare dei modelli così detti “sloppy” che permettono di controllare i microstati, valutando la loro incidenza sui macrostati. Dall’altra parte l’errore e il rumore associato alla misura possono introdurre stati non previsti che fanno letteralmente saltare da una situazione ad un’altra, come nel caso della Risonanza Stocastica che per la prima volta è stata studiata sul sistema climatico.

I modelli climatici e l’emergenza climatica

Il formalismo introdotto qui migliora la nostra capacità di comprendere i sistemi complessi. Cercare nuovi approcci formali per parlare di questioni filosofiche è particolarmente importante perché modellare formalmente la nostra conoscenza è un modo per creare nuovi ponti tra scienza e filosofia.

In questo momento storico la nostra comprensione dei sistemi complessi necessita di modelli che siano in grado di indicare le proprietà emergenti come elementi su cui operare per rivedere la nostra società ed il suo sviluppo. Questo vale per i metodi predittivi delle epidemie, quanto per quelli dell’emergenza climatica. Come abbiamo già detto, per la prima volta questa è indotta dall’uomo e come tale deve essere analizzata.

In questo momento la temperatura media globale è di circa 1 grado Celsius più alta di quella che c’era ai livelli preindustriali. Gli scienziati hanno confermato il rapporto IPCC 2018 che al ritmo attuale il nostro pianeta potrebbe raggiungere nel 2030 una temperatura di 1.5 più alta dell’attuale. Questo potrebbe avvenire in un decennio ben entro alla durata di vita della maggior parte della popolazione. Questo aumento, che non sembra un gran aumento della temperatura, rappresenta la vita o la morte di un gran numero di persone.

L’impatto di questo aumento ha effetti collaterali particolarmente pesanti sulla vita delle persone.

Purtroppo, siamo noi che stiamo riscaldando il pianeta Terra. Gli esseri umani stanno causando il cambiamento climatico, in gran parte bruciando combustibili fossili. L’aumento della temperatura è quasi esattamente correlato al rilascio di gas serra. Prima del XVIII secolo, quando gli umani, nell’ovest industriale iniziarono a bruciare carbone, petrolio e gas, la nostra atmosfera conteneva tipicamente circa 280 parti per milione di anidride carbonica. Queste sono le condizioni “in cui si è sviluppata la nostra civiltà e a cui si è adattata la vita sulla terra.

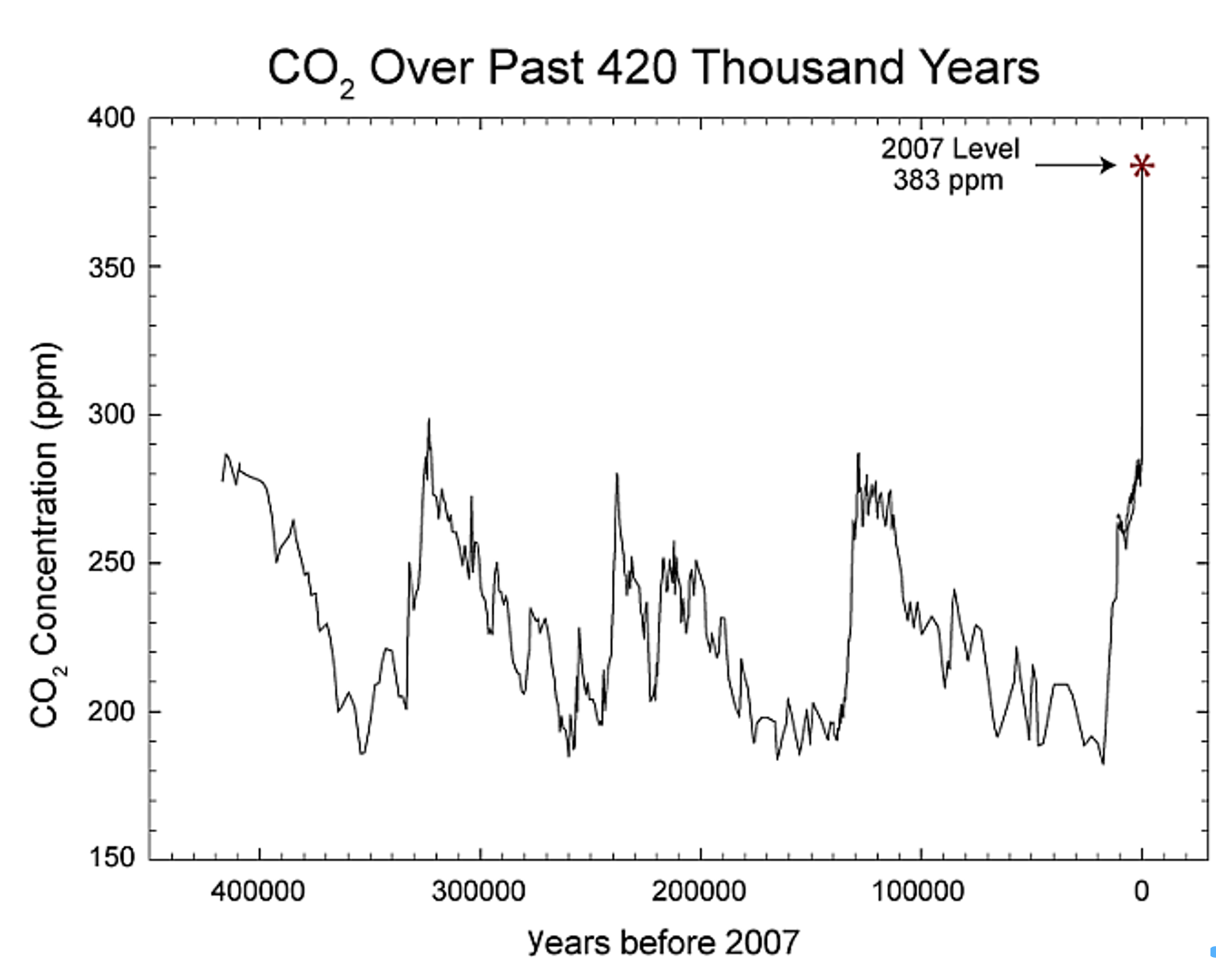

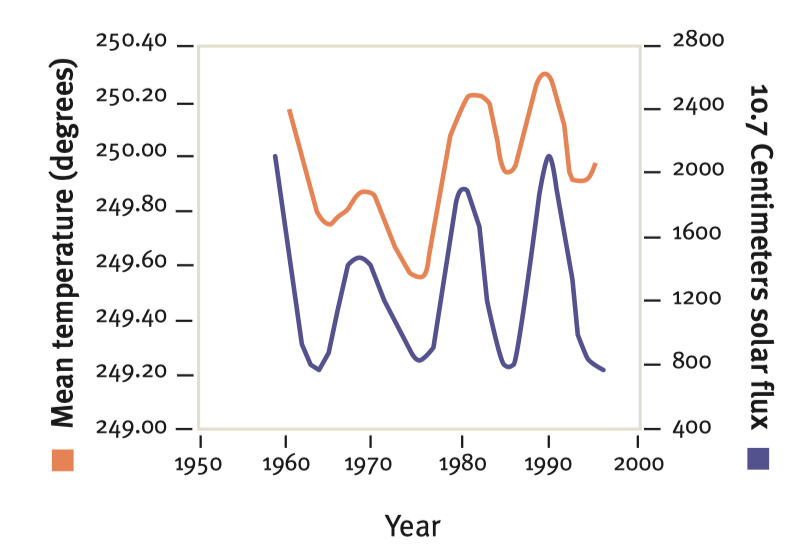

Ora, mentre l’uso di combustibili fossili si diffonde in tutto il mondo, la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera sta salendo: ora siamo ben oltre le 415 parti per milione di CO2 nell’atmosfera. Se da una parte cresce la concentrazione dell’anidride carbonica come si vede in figura 1., dall’altra si assiste ad una diminuzione della intensità solare che fino ad ora era connessa con la variazione termica della Terra. Eppure, come emerge dalla figura 2 la temperatura media della Terra sale, segno che non è un effetto esogeno, dovuto al Sole ma endogeno, dovuto alle attività umane.

Questo sta causando lo scioglimento dei ghiacciai e l’aumento del livello del mare, oltre che causare periodi di intensa siccità unita a periodi di forte piovosità che alterano le condizioni di intere zone del pianeta.

Il 97% degli scienziati concorda sul fatto che il cambiamento climatico sia causato dalle emissioni umane di gas serra. La scoperta che più CO2 nell’atmosfera riscalderà il clima risale al 1890. Il primo rapporto sullo stato del clima è del 1960 e fu fatto dal Club di Roma. Gli attacchi alla credibilità della scienza del clima sono perpetuati da interessi acquisiti, inclusa l’industria dei combustibili fossili, che continua a creare incertezza sulla nostra comprensione del cambiamento climatico attraverso documenti e denaro.

Se 1˚C di riscaldamento ha già provocato impatti devastanti su tutto il pianeta, i raccolti globali di grano sono diminuiti del 10% a causa delle ondate di calore e delle inondazioni legate ai cambiamenti climatici, provocando fame e migrazioni umane. Oltre 1 milione di persone che vivono vicino alle coste sono state costrette a lasciare le loro case a causa dell’innalzamento del mare e delle tempeste più forti e si prevede che altri milioni fuggiranno nei prossimi anni.

L’IPCC afferma che la differenza tra 1,5°C e 2°C di aumento della temperatura globale potrebbe significare ben oltre 10 milioni di migranti in più a causa dell’innalzamento del livello del mare.

La scienza del cambiamento climatico non lascia spazio a dubbi. Il rapporto IPCC 2018 ha confermato ciò che sappiamo da decenni: l’aumento della frequenza e della gravità degli eventi meteorologici estremi è il risultato dei cambiamenti climatici.

Cosa dobbiamo fare:

- Mantenere i combustibili fossili nel sottosuolo e passare rapidamente alle energie rinnovabili al 100%. La scienza dice che è ancora possibile rimanere al di sotto di 1,5°C, ma dovremo dimezzare le emissioni entro il 2030, non 2050 o 2060 come vorrebbero la Cina o l’India. Aumentare drasticamente la quota di energia solare, eolica e idroelettrica in quel periodo.

- Sfruttare meglio le energie rinnovabili che stanno diventando ogni giorno più economiche e più popolari. Man mano che le energie rinnovabili crescono e forniscono energia più pulita e gratuita per sostituire i combustibili fossili, abbiamo visto diminuire le emissioni in molti paesi.

- Creare un movimento mondiale per fermare la crisi climatica e resistere all’industria dei combustibili fossili.

La crisi culturale e sociale

Il cambiamento climatico antropogenico è un processo potenzialmente catastrofico di dimensioni planetarie non solo per gli effetti sulla natura ma soprattutto sociale. Gli scienziati che studiano il clima sono ampiamente concordati sulle dimensioni del problema e sulla natura del processo che va avanti da più di due decenni, come evidenziato dalla successione di relazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) istituito nel 1988 sotto gli auspici dell’Associazione meteorologica mondiale e del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Come abbiamo visto i modelli e le previsioni della scienza del cambiamento climatico ora informano le iniziative politiche in molti settori governativi e non governativi, e sono stati sempre più entrati nella cultura popolare. James Lovelock è stato tra i maggiori contributori della scienza del cambiamento climatico attraverso un lavoro di divulgazione che è stato fornito a un pubblico più ampio di quello scientifico. La sua Teoria di Gaia, originariamente postulata per la biosfera terrestre come un sistema di autoregolazione singolo e complesso, ha avuto versioni successive che si sono evolute in termini più teleologici, in cui l’obiettivo di Gaia è stato quello di sostenere l’abitabilità di tutte le componenti del sistema terrestre. Le intuizioni di Lovelock sono state riconosciute da un importante raduno di scienziati sul cambiamento climatico nel 2001, quando i delegati hanno firmato la seguente dichiarazione:

Il sistema terrestre si comporta come un unico sistema autoregolante composto da componenti fisiche, chimiche, biologiche e umane (Lovelock, 2007: 32).

Zygmunt Bauman ha osservato che il post era industriale è caratterizzata da un profondo passaggio culturale che va dall’etica del lavoro orientata alla produzione, così analizzata in modo rivelatore da Max Weber, all’estetica del consumo. Ciò indica delle differenze così profonde e ubiquitarie che giustificano pienamente il parlare della nostra società come una società dei consumi”. La società moderna è basata sul concetto di ottenere il massimo profitto dislocando la produzione dove i vincoli ambientali sono meno stringenti, il costo del lavoro è basso e i diritti dei lavoratori non esistono. Bauman, facendo eco a Becker, affermava: «Consumare significa anche distruggere”. Per Becker, questa distruzione è intesa come un progetto di immortalità su scala globale, che si diffonde ovunque in modo tale che i rapporti che sono tipici del capitalismo mercantile permeano e ricostruiscono le identità sociali, sia nelle società secolarizzate sia religiose. Il progetto identitario laico-umanista della modernità – “Il compito di auto-strutturarsi: cioè di costruire la propria identità sociale se non completamente da zero, almeno dalla sua fondazione in su” (Bauman) è ulteriormente sfruttato utilizzando i desideri proteiformi del cittadino consumatore.

Le società consumistiche sono anche sistemi culturali che sostengono i miti della felicità e dell’immortalità attraverso valori e pratiche di acquisizione, ricchezza, sfruttamento infinito delle risorse della natura, novità e rinnovamento perpetuo. Mentre il lavoro retribuito può essere faticoso per molti, i salari consentono ai lavoratori di esercitare scelte di consumo che sono sempre più definite e sperimentate come libertà, auto-attuazione e imperativi etici. Bauman ha ben sintetizzato i progetti delle società di consumo, che ruotano intorno a:

Seduzione, visualizzazione di meraviglie non verificate, promesse di sensazioni ancora non sperimentate, per sminuire e oscurare tutto quanto provato prima … Il consumo, sempre più vario e ricco, deve apparire ai consumatori come un diritto di godere, non come un dovere di soffrire. I consumatori devono essere guidati da interessi estetici, non da norme etiche.

Il dovere di soffrire va inteso come trauma che ti costringe a crescere.

Sebbene la stragrande maggioranza degli scienziati del clima mondiale sostenga le prove dell’IPCC per il cambiamento climatico antropogenico (Anderegg et al. 2010) l’elevata visibilità e l’accessibilità popolare di posizioni scettiche e la copertura mediatica dei relativamente piccoli errori e delle controtendenze insignificanti creano confusione e dubbi sulla scienza nella popolazione in generale.

Antonio Gramsci caratterizzò le relazioni di potere egemoniche come relazioni fluide e mutevoli di consenso più che coercizione, sia culturale che economica (1971). Da una prospettiva gramsciana, lo scetticismo delle celebrità li potrebbe sicuramente annoverare come gli intellettuali organici della classe capitalista. L’argomento del discorso scettico va nel senso che è sostenuto sia dalla necessità psicoculturale di negare la fragilità della vita umana sia dall’imperativo capitalista per lo sfruttamento senza fine della natura.

Gli ambientalisti articolano posizioni che sono contro-egemoniche, ma possono soffrire di limitazioni identificate nella teoria Gramsciana: vale a dire, che gli intellettuali subalterni/ attivisti, sempre sulla difensiva, lottano per articolare una posizione coerente contro i gruppi dominanti. La politica culturale del cambiamento climatico antropogenico, vista in questo modo, chiarisce i problemi incontrati quando i sostenitori del miglioramento tentano di sostituire i miti affermati della vita del capitalismo consumistico con scenari di non crescita e di economia statale costante. Aumentando il sostegno alle energie rinnovabili e riducendo le politiche in materia di emissioni di gas a effetto serra – che possono far parte di un’economia prospera e più efficiente, come hanno sostenuto i fautori dell’economia ecologica – deve essere visto come un cambiamento significativo nel discorso sociale avviato dal pensiero ambientalista, i cui effetti economici e politici sono ancora molto limitati in Italia.

Il cambiamento climatico è un processo che è quasi progettato per creare apatia o scetticismo (in quanto non è facilmente percepibile, e ha un lungo arco di tempo di occorrenza e molti effetti distanti). Tuttavia, in molte località, i cambiamenti ambientali (climatici, stagionali, approvvigionamento idrico, distribuzione delle specie e cicli colturali) sono diventati una realtà sperimentata con effetti deleteri fin troppo evidenti.

Le sfide dei leaders per una risposta costruttiva al cambiamento climatico antropogenico sono notevoli. La maggior parte dei leader politici nelle democrazie occidentali non è riuscita ad affrontare le sfide politiche del cambiamento climatico antropogenico, essendo essi stessi ostaggio di interessi, di parte delle economie ad alta intensità di carbonio e dei valori culturali del consumismo, della concorrenza sul mercato e della crescita ad alta intensità di risorse. Le principali iniziative politiche internazionali non hanno raggiunto i loro obiettivi principali, o sono state inconcludenti, come dimostrato dal Protocollo di Kyoto del 1997, dal Vertice ONU sul clima del 2009 a Copenaghen e dalla Convenzione sulla biodiversità del 2010 (Mander 2010).

Cosa si salverà? Dignità e umanità

Forse l’unica cosa che possiamo fare nel tempo che ci rimane è trovare una soluzione decente e umana all’inevitabile fine della nostra specie. In un certo senso, gli scettici che negano la causa antropica del cambiamento climatico potrebbero avere ragione: forse non c’è modo di deviare il corso delle nostre azioni. È infatti molto probabile che una soluzione al cambiamento climatico non esista. Perché le fiamme devastanti che consumano la nostra civiltà sono in realtà le fiamme affamate della nostra avidità di crescita del capitale e del nostro egoismo. In realtà non abbiamo bisogno di forze extraterrestri o indicatori di calore perché l’apocalisse avvenga. …perché possiamo causare tutto da soli.

Perché non usiamo queste stesse convinzioni in noi stessi per rafforzare non le capacità tecniche ma sociali per prevenire l’apocalisse climatica e concentrarci sulla solidarietà e la dignità dei nostri simili? Così facendo, potremmo prevenire, o almeno attenuare, l’apocalisse sociale colta nella risacca dell’apocalisse climatica. Ciò richiederebbe, come umile inizio, di ammettere di non essere riusciti a prevenire il cambiamento climatico e l’ultima cosa che ci rimane – e che ci rende umani – è preservare la nostra dignità umana. Usiamo le nostre capacità culturali per accordarci sulla fine del mondo come esseri umani piuttosto che come mostri.

Sally Weintrobe una psicoanalista e Fellow dell’Institute of Psychoanalysis di Londra, considera come fondamentale comprendere la psicologia umana per comprendere la crisi climatica. Il cambiamento climatico causato dall’uomo è diventato una “crisi” e come lo stiamo ancora affrontando oggi. Attraverso una combinazione di psicoanalisi, teoria sociale, memorie e storia, illustra come i neoliberisti abbiano, abilmente, sfruttato la natura umana per mantenere un sistema di sfruttamento delle risorse a scapito di politiche necessarie per un futuro giusto e sostenibile.

Offrendo una visione critica e globale dei fattori psicologici alla base di uno status quo di sfruttamento della natura e una estrazione incontrollata, anche attraverso guerre locali, Weintrobe mostra come possiamo iniziare a trasformarlo. Weintrobe attribuisce la crisi climatica in gran parte al “neoliberalismo delle eccezioni” sostenendo che negli ultimi decenni, ha generato una cultura di disattenzione in cui ampie parti della società, scatenando il peggio della nostra umanità. Quindi, uscire dalla crisi climatica richiede l’attuazione di solidi quadri politici, sociali ed economici che generino una “cultura della cura”, sbloccando il meglio della nostra umanità, la nostra empatia e compassione l’uno per l’altro e per il nostro pianeta. Mettere in atto tali azioni richiede una buona leadership senza paura per sfruttare le nostre risposte emotive al cambiamento climatico, per spostare le persone all’azione e far avanzare i quadri di cura, una specie di “Green New Deal” (che Weintrobe chiama una “misura di salute mentale vitale”).

La natura umana ha una sua dualità. La nostra capacità di creare è rivalorizzata dalla nostra capacità di distruggere – di illuderci di essere fuori pericolo, di vedere tutto ciò che non quadra con la conservazione della nostra immagine che è vista come una minaccia, di vederci eccezionali e quindi invincibili. Paradossalmente, è questa dualità che può salvarci dalla crisi climatica: perché se riusciamo a liberarcene, possiamo preoccuparcene di nuovo.

L’argomento che introduce la Weintrobe si sente in qualche modo intuitivo: è basata su idee come la necessità di limitare la crescita economica su un pianeta finito e l’impossibilità di uscire dalla crisi climatica per l’umanità tecno-pensante. La sua critica al “neoliberalismo delle eccezioni” conferma e approfondisce una mentalità ormai prevalente tra molti giovani attivisti del clima. Coloro che non sottoscrivono già tali credenze, tuttavia, possono trovarsi insoddisfatti.

La Weintrobe in alcuni momenti parla ancora più direttamente agli anziani: “Noi anziani che presto moriremo abbiamo il lusso di pensare che il danno sia troppo difficile da affrontare, e che il lavoro per riparare il mondo che abbiamo danneggiato è troppo difficile da intraprendere.” Per queste generazioni che non vivranno abbastanza a lungo per vedere i peggiori effetti del cambiamento climatico, mettere la crisi climatica fuori dalla mente viene più facile che per i bambini di oggi. In realtà sono i bambini “la nostra migliore fonte di speranza.” Non c’è bisogno di capire il declino dei ghiacciai artici per preoccuparsi del cambiamento climatico, basta preoccuparsi dei propri nipoti che ora non vivono in un mondo afflitto da conflitti per le risorse finite, dove i diritti umani non sono protetti e i bisogni fondamentali non sono soddisfatti. La odierna pandemia di Covid 19 ha dimostrato come la vita umana sia fragile. Quando si pensa di essere fuori si ripiomba nella epidemia il che dimostra che il primo valore da proteggere è il valore etico della vita da cui ne discendono tutti gli altri valori.