Viaggiare è utile, fa lavorare l’immaginazione. Tutto il resto è delusione e fatica”, scrive Céline all’inizio del suo Viaggio al termine della notte. Gli fa eco Dean Moriarty, l’eroe di Jack Kerouac, che in Sulla strada si rivolge così a Sal Paradiso, l’alter ego dello scrittore: “Sal, dobbiamo andare e non fermarci mai finché non arriviamo”. “Per andare dove, amico?”. “Non lo so, ma dobbiamo andare”. Andare, dunque; anche se in fondo alla pista potrebbe esserci solo la famosa domanda che, in uno dei suoi innumerevoli viaggi, si pone Bruce Chatwin: “Che cosa ci faccio qui?”.

Noi (il noi non è un plurale maiestatis, abbraccia idealmente tutti coloro che seguono questa rubrica) senza dubbio amiamo viaggiare. In movimento o anche da fermi, ovvero grazie a qualche buon libro che ci porti lontano, sulle ali della fantasia. Ecco quindi una breve proposta. Dodici titoli, perché il decalogo ci sembrava scontato. Sei in lingua italiana, sei in lingua inglese. Dodici libri per metterci sulla strada, a dispetto di ogni sciagura e di ogni terrorismo, “bomba o non bomba”, come cantava Venditti una vita di anni fa. Come sempre, nel caso di questi elenchi, non pretendiamo di essere esaustivi, ed escludiamo a priori i titoli più “classici”.

Viaggi letterari

Partiamo con un libro italiano degli ultimi anni che ha avuto un certo successo: Senza volo, di Enrico Pace (Einaudi, prima edizione 2008). Il titolo è eloquente: si parla di viaggi in treno, nave, autobus, bicicletta o a piedi, viaggi, cioè, da cui l’aereo sarebbe escluso (diciamo “sarebbe” perché in realtà per raggiungere il punto di partenza della Transiberiana o per tornare a casa dal Giappone l’aereo uno deve comunque prenderlo). I brevi capitoli sono corredati da piccole schede utili per chi vuol compiere lo stesso viaggio descritto da Pace. Ma la cosa forse più interessante per chi segue una rubrica di libri è che ogni tragitto o località vengono arricchiti con aneddoti storici e soprattutto letterari. Non parliamo solo di viaggi “epici”, anche il breve tragitto in traghetto dalla costa della Scozia all’isola di Skye, solo per fare un esempio, rappresenta un pretesto per parlare di un classico della letteratura (nella fattispecie To the Lighthouse di Virginia Woolf).

1. Enrico Pace, Senza volo, Einaudi.

L’America di Oriana

Proseguiamo con una grande giornalista italiana, che è stata molto amata e odiata: Oriana Fallaci. Il libro è del 1965, sì intitola Se il sole muore (Rizzoli, nel 2000 riproposto da Bur nella classica versione oro) ed è il frutto di un viaggio-reportage compiuto negli Stati Uniti. Il pretesto è conoscere gli astronauti impegnati nella corsa allo spazio. In realtà il libro è pieno di digressioni e di incontri che hanno aperto ai lettori italiani (e degli altri paesi in cui il libro è stato tradotto) scenari “futuribili”, all’epoca presenti solo negli States. Memorabile l’inizio, quando Fallaci, nel suo consueto stile molto emozionale, descrive i prati artificiali, già diffusi in America ma in Italia ancora sconosciuti: “Tutti i prati che avevo visto in quei giorni, i prati lungo i viali, i prati lungo le autostrade, i prati dinanzi alle case, alle chiese, alle scuole, i prati curati dai giardinieri, annaffiati, trattati come prati vivi, prati veri, prati che nascono e muoiono, erano dunque in plastica. Un immenso sudario di plastica, di erba mai nata e mai morta, una beffa”.

2. Oriana Fallaci, Se il sole muore, Rizzoli.

Il papà di Dacia

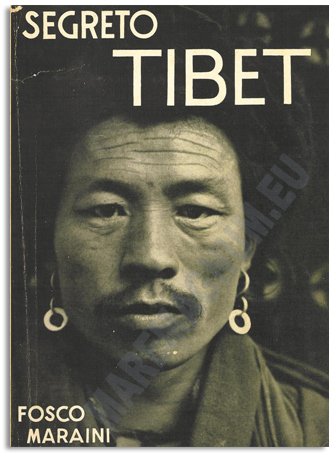

Cambiamo scenario. L’Italia ha partorito notoriamente molti esploratori-viaggiatori: fra questi Giuseppe Tucci, uno dei più grandi conoscitori del Tibet, che all’epoca (si parla degli anni ’30-’40, quindi subito prima dell’occupazione cinese) era quasi inaccessibile agli stranieri. Uno dei giovani che Tucci si portò appresso nei suoi viaggi era Fosco Maraini, padre della futura scrittrice Dacia Maraini. Da quelle esperienze giovanili, che lo segnarono per sempre, Maraini ha tratto uno dei più avvincenti libri di viaggio che una penna italiana abbia mai prodotto, Segreto Tibet (Corbaccio, ultima edizione 2006), corredato anche dalle sue foto (l’autore era aggregato alle spedizioni di Tucci come fotografo). Di Maraini ricordiamo anche un altro libro bellissimo: Ore giapponesi.

Cambiamo scenario. L’Italia ha partorito notoriamente molti esploratori-viaggiatori: fra questi Giuseppe Tucci, uno dei più grandi conoscitori del Tibet, che all’epoca (si parla degli anni ’30-’40, quindi subito prima dell’occupazione cinese) era quasi inaccessibile agli stranieri. Uno dei giovani che Tucci si portò appresso nei suoi viaggi era Fosco Maraini, padre della futura scrittrice Dacia Maraini. Da quelle esperienze giovanili, che lo segnarono per sempre, Maraini ha tratto uno dei più avvincenti libri di viaggio che una penna italiana abbia mai prodotto, Segreto Tibet (Corbaccio, ultima edizione 2006), corredato anche dalle sue foto (l’autore era aggregato alle spedizioni di Tucci come fotografo). Di Maraini ricordiamo anche un altro libro bellissimo: Ore giapponesi.

3. Fosco Maraini, Segreto Tibet, Corbaccio.

Gente da Greyhound

Torniamo in America, con un libro recente, USA coast to coast (Ediciclo, 2015), di Mario Buffa, già autore di un fortunato libro di viaggio sulla Transiberiana. Stavolta Buffa si cimenta con un viaggio che tutti vorremmo fare (o che abbiamo fatto e che ci piace riscoprire qui): il classico New York-San Francisco in Greyhound, il bus che da un secolo collega le piccole e grandi città americane, su cui viaggia la gente comune, e dove è possibile, quindi fare conoscenza con l’America “profonda”. Mentre oltre il finestrino sfilano metropoli e pianure, campi coltivati e deserti.

4. Mario Buffa, USA coast to coast, Ediciclo.

Un’Africa qualunque

Il quinto titolo italiano riguarda l’Africa, continente con il quale l’Italia ha avuto parecchio a che spartire, fin dall’epoca delle prime esplorazioni, che aprirono la strada alle disastrose avventure coloniali. Potremmo parlare di Moravia, che ha raccontato l’Africa degli anni ’70, nella fase della decolonizzazione, ma preferiamo invece un autore di disarmante modernità come Gianni Celati, capace di raccontare le foci del Po e il Mali con lo stesso sguardo insieme smagato, ironico e partecipe. Avventure in Africa (Feltrinelli, 2001) è il titolo che vi consigliamo: anche perché l’Africa che racconta, per una volta, non ha nulla di realmente avventuroso. È, finalmente, quella dei piccoli villaggi nella savana, dei mercati qualunque, delle persone che giorno e notte si arrabattano per vivere.

5. Gianni Celati, Avventure in Africa, Feltrinelli

Ritratto di New York

L’ultima segnalazione va a Mario Maffi, docente di Cultura anglo-americana all’Università degli Studi di Milano, che ha scritto molto sull’America, dedicandosi in particolare alle sue culture underground. Oltre alla produzione accademica, ci sono però anche altri libri, che si possono consultare come una sorta di colte guide di viaggio. In particolare quelli dedicati a New York, come Sotto le torri di Manhattan (Rizzoli, 1998) un ritratto della città che esplora i suoi vari aspetti, storici, sociali e culturali, con l’ausilio di note, mappe, citazioni. Da mettere in valigia prima di partire alla volta del JFK.

L’ultima segnalazione va a Mario Maffi, docente di Cultura anglo-americana all’Università degli Studi di Milano, che ha scritto molto sull’America, dedicandosi in particolare alle sue culture underground. Oltre alla produzione accademica, ci sono però anche altri libri, che si possono consultare come una sorta di colte guide di viaggio. In particolare quelli dedicati a New York, come Sotto le torri di Manhattan (Rizzoli, 1998) un ritratto della città che esplora i suoi vari aspetti, storici, sociali e culturali, con l’ausilio di note, mappe, citazioni. Da mettere in valigia prima di partire alla volta del JFK.

6. Mario Maffi, Sotto le torri di Manhattan, Rizzoli.

E veniamo ora ai 6 titoli di lingua inglese (con un’eccezione). Anche qui, glissiamo sui classici della letteratura, da Mark Twain a Hemingway fino ai beat, che probabilmente tutti hanno nelle loro librerie.

L’America delle piccole cose

Il primo suggerimento è la nostra eccezione: riguarda un autore che è sì naturalizzato americano, ma di origini austriache. Parliamo di Paul Watzlawick, psicologo e filosofo costruttivista, esponente della Scuola di Palo Alto, autore di un simpatico America, istruzioni per l’uso, originariamente scritto in tedesco. La prima edizione è del 1978, e quindi, nonostante i successivi aggiornamenti, la freschezza del testo un po’ ne risente (se negli anni ’70 ad esempio la pratica del doggy bag, la scatola con il cibo avanzato al ristorante da portarsi a casa, era ignorata da noi italiani, oggi ci siamo allineati). Tuttavia è interessante vedere la società americana attraverso gli occhi di un americano d’adozione, capace di cogliere le sue differenze rispetto a quella europea. Spesso sono le piccole cose quelle che più contano per un viaggiatore.

7. Paul Watzlawick, Gebrauchsanweisung für Amerika, Pier.

In viaggio col supertramp

La storia di Christopher McCandless, il giovane americano che, appena laureato, decise di abbandonare la famiglia per inseguire il sogno di una vita lontana dalla società dei consumi, e dalle lusinghe delle metropoli, vagabondando per gli USA e morendo in Alaska nel 1992, è ormai nota a tutti grazie al film di Sean Penn Into the Wild. Tuttavia il libro di Jon Krakauer – pubblicato in Italia con il titolo Nelle terre estreme – che fece conoscere al mondo la vicenda del giovane “supertramp”, come il protagonista si era ribattezzato, rimane un must. Anche quando propone qualche paragone ardito fra chi sceglie di mollare tutto per andare “nelle terre selvagge” e chi, come l’autore (apprezzato giornalista e alpinista), decide di spendere il suo tempo libero scalando picchi sperduti di cui non importa nulla a nessuno.

La storia di Christopher McCandless, il giovane americano che, appena laureato, decise di abbandonare la famiglia per inseguire il sogno di una vita lontana dalla società dei consumi, e dalle lusinghe delle metropoli, vagabondando per gli USA e morendo in Alaska nel 1992, è ormai nota a tutti grazie al film di Sean Penn Into the Wild. Tuttavia il libro di Jon Krakauer – pubblicato in Italia con il titolo Nelle terre estreme – che fece conoscere al mondo la vicenda del giovane “supertramp”, come il protagonista si era ribattezzato, rimane un must. Anche quando propone qualche paragone ardito fra chi sceglie di mollare tutto per andare “nelle terre selvagge” e chi, come l’autore (apprezzato giornalista e alpinista), decide di spendere il suo tempo libero scalando picchi sperduti di cui non importa nulla a nessuno.

8. John Krakauer, Into the Wild, Villard.

Alla ricerca della natura

Abbiamo detto “niente classici”, ma parlando di americani è necessario fare un’eccezione: come non parlare di Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry David Thoreau? Il libro-diario è stato e rimane la Bibbia per chiunque voglia mettersi in viaggio alla ricerca di un maggiore contatto con la natura, lontano dalle comodità della società civile. Più che viaggiare in realtà Thoureau sta: in una capanna nei boschi del Massachussets, per due anni, due mesi e due giorni (1845-47). Dopo di lui, schiere di beat e hippie intraprenderanno lo stesso cammino, fino ad arrivare appunto al pulmino di Chris McCandless; ma lì l’esito sarà purtroppo più tragico.

9. Henry David Thoreau, Walden or Life in the Woods, Ticknor and Fields.

In crociera con Foster Wallace

Viaggiare nella natura alla ricerca di se stessi, comunque, non è l’unico modo di viaggiare. Né lo è l’andare on the road. Ne sa qualcosa David Foster Wallace, che nel 1996 pubblicò su Harper’s Magazine uno scritto (originariamente intitolato Shipping Out) su una crociera nei Caraibi, fatta in veste di inviato della rivista. Successivamente ripubblicato anche in volume, in Italia con il titolo Una cosa divertente che non farò mai più, il racconto-saggio è al tempo stesso colto, divertente e insopportabile, come tanti altri lavori del compianto autore di Infinite Jest. “[…] ho sentito il profumo che ha l’olio abbronzante quando è spalmato su oltre dieci tonnellate di carne umana bollente. Sono stato chiamato ‘Mister’ in tre diverse nazioni. Ho guardato cinquecento americani benestanti muoversi a scatti ballando l’Electric Slide”.

10. David Foster Wallace, A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, Little, Brown and Company.

Stranieri in casa

Indigeno straniero di Eddy L. Harris ci riporta in Africa. È l’Africa che un afroamericano degli anni ’90 del XX secolo vuole scoprire, con un viaggio solitario che lo porterà dalla Tunisia al Sud Africa, attraverso paesi come la Mauritania, la Liberia, il Congo/Zaire. È un libro di viaggio abbastanza tradizionale nello schema ma molto avvincente, perché ci racconta una scoperta che è anche una dolorosa presa di coscienza: l’Africa che Harris incontra, il Continente dal quale i suoi antenati sono stati strappati con la tratta degli schiavi, è un’Africa corrotta e affamata, che schiaccia i più deboli sotto le sue ruote. L’autore ha anche pubblicato fra gli altri South of Haunted Dreams: A Memoir, viaggio di un nero nordamericano nel Sud degli States, quindi alle radici dell’oppressione della sua gente.

11. Eddy L. Harris, Native Stranger. A Black American’s Journey Into the Heart of Africa, Simon & Schuster.

Un’altra Italia

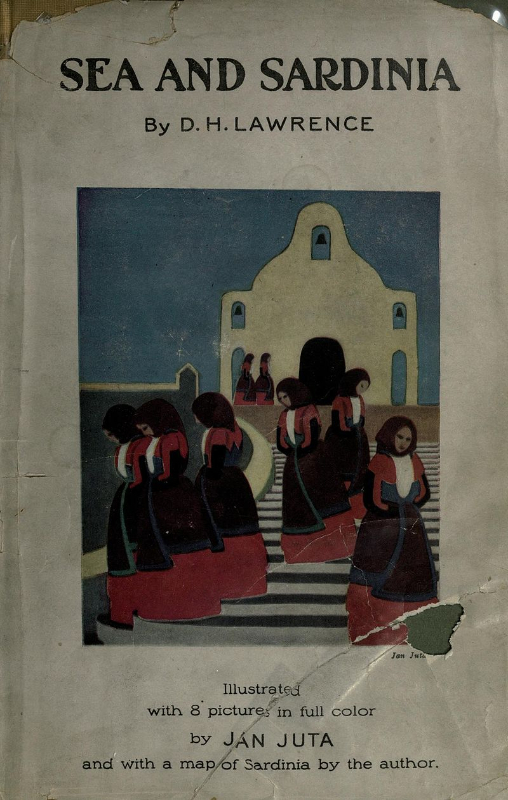

L’ultima voce è dedicata ad un autore, questa volta inglese, non americano, che ha scritto sull’Italia note molto acute: parliamo di D.H. Lawrence, più conosciuto ovviamente per i suoi romanzi “scandalosi”, a partire da L’amante di Lady Chatterly. Cercate Mare e Sardegna o Luoghi Etruschi, o ancora Sul lago di Garda, che è parte della raccolta Twilight in Italy; troverete deliziosi resoconti di viaggio – perlopiù fra gli anni ’10 e la fine degli anni ’20 del secolo scorso – di una mente estremamente fertile e anticonformista, che non ha paura di esprimere giudizi secchi (ancorché forse scientificamente azzardati) su temi come la civiltà etrusca, ma anche osservazioni sapide sulla sua compagna di viaggio, la moglie Frieda von Richthofen, ribattezzata Queen Bee (Ape Regina). Aggiungiamo un’altra cosa: Lawrence appartiene a quella schiera – non troppo folta – di autori stranieri che nel descrivere l’Italia vanno al di là degli stereotipi sulla mafia e sul buon cibo. Un altro è Tim Parks.

L’ultima voce è dedicata ad un autore, questa volta inglese, non americano, che ha scritto sull’Italia note molto acute: parliamo di D.H. Lawrence, più conosciuto ovviamente per i suoi romanzi “scandalosi”, a partire da L’amante di Lady Chatterly. Cercate Mare e Sardegna o Luoghi Etruschi, o ancora Sul lago di Garda, che è parte della raccolta Twilight in Italy; troverete deliziosi resoconti di viaggio – perlopiù fra gli anni ’10 e la fine degli anni ’20 del secolo scorso – di una mente estremamente fertile e anticonformista, che non ha paura di esprimere giudizi secchi (ancorché forse scientificamente azzardati) su temi come la civiltà etrusca, ma anche osservazioni sapide sulla sua compagna di viaggio, la moglie Frieda von Richthofen, ribattezzata Queen Bee (Ape Regina). Aggiungiamo un’altra cosa: Lawrence appartiene a quella schiera – non troppo folta – di autori stranieri che nel descrivere l’Italia vanno al di là degli stereotipi sulla mafia e sul buon cibo. Un altro è Tim Parks.

12. D.H. Lawrence, Sea and Sardinia,Cambridge University Press.