Oltre al solito gelo che di primaverile non ha nulla, aprile porta con sé il TriBeCa Film Festival (18-29 aprile), l’evento cinematografico dell’anno. E non certo perché a New York manchino i festival cinematografici, ma perché il TriBeCa è una macchina, al cui volante c’è un driver d’eccezione come Bobby De Niro, che da un taxi di tanti anni fa — era il 1976 — è passato alla guida di un festival.

Oltre al solito gelo che di primaverile non ha nulla, aprile porta con sé il TriBeCa Film Festival (18-29 aprile), l’evento cinematografico dell’anno. E non certo perché a New York manchino i festival cinematografici, ma perché il TriBeCa è una macchina, al cui volante c’è un driver d’eccezione come Bobby De Niro, che da un taxi di tanti anni fa — era il 1976 — è passato alla guida di un festival.

Sono trascorsi 17 anni dalla prima edizione. E chissà se 17 anni fa i tre amici fondatori della kermesse, Jane Rosenthal, Craig Hatkoff e lui, Robert De Niro, si sarebbero mai aspettati di portare a casa tante edizioni. Di certo lo scopo per cui lo concepirono fu quanto mai nobile, e ci fa piacere ricordarlo.

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle del World Trade Center, i tre amici decisero di unire le forze in un progetto che rivitalizzasse Lower Manhattan, la parte della città pesantemente colpita dalla tragedia, e nello specifico il quartiere di TriBeCa.

La prima edizione del festival riscosse un grandissimo successo sia di critica che di pubblico: si parlò di un guadagno di oltre 10.4 milioni di dollari per i commercianti locali. E da allora si è contraddistinto per l’attenzione al cinema indipendente, ma senza mai perdere di vista il gusto del pubblico.

Il 2018 in cifre. L’edizione di quest’anno vanta 103 registi e 96 film, di cui, tengono a sottolineare quelli

dell’organizzazione, il 46% sono diretti da registe, la percentuale più alta nella storia del festival. Altri numeri interessanti? 75 prime mondiali, 5 internazionali, 9 nord-americane, 3 americane, e 4 newyorkesi. Il tutto da 27 paesi.

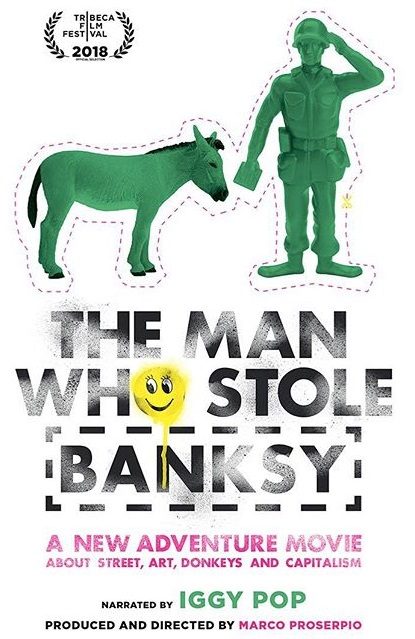

Ovviamente noi cerchiamo subito l’Italia fra gli stati presenti e notiamo che c’è, ci siamo, con tre film. Due nella sezione non competitiva, Figlia mia di Laura Bispuri con Alba Rohrwacher e Valeria Golino, in concorso all’ultimo Festival di Berlino, e Nico, 1988 di Silvia Nicchiarelli, vincitore della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2017. Mentre The Man Who Stole Banksy di Marco Proserpio, è in concorso nelle sezione “Documentary Competition”.

Decidiamo di occuparci qui del film di Proserpio — co-scritto con Filippo Perfido e Christian Omodeo, e

prodotto da RAI Cinema — per una felice coincidenza che ha coinvolto la città di New York e Banksy, l’artista protagonista del documentario: una coincidenza che speriamo porti fortuna al regista e al cinema italiano.

Ma come ogni anno, La Voce di New York seguirà passo passo lo svolgersi del TriBeCa, e vi terrà aggiornati sui film presentati e gli eventi collaterali una volta che il festival avrà preso il via.

Il 15 marzo scorso il Lower East Side, si è svegliato con una nuova opera dell’artista (presumibilmente) di Bristol che, come è noto, agisce nell’ombra. Il famoso muro fra la Bowery e la Houston, che negli anni ha accolto opere di street artist del calibro di Juan Dubose e Keith Haring, ora ospita il graffito Save Zehra Dogan.

Zehra Dogan è una pittrice e giornalista curda che è stata rinchiusa in carcere per ordine del presidente turco Erdogan: tre anni di prigione per aver rappresentato, in una sua opera, la distruzione della città curda di Nusabyn, disegnando delle bandiere turche sulle macerie, e scatenando, evidentemente, l’ira di Erdogan. Sul muro di un bianco abbacinante, che attira lo sguardo e al contempo lo ferisce, Banksy ha riportato tante sbarre quanti sono i giorni che Dogan, dal 2016 a oggi, ha trascorso in cella. In cima al muro, lei, Zehra, fra le sbarre. In basso, la richiesta, semplice e lapidaria, “Free Zehra Dogan”.

Oltre al Lower East Side, Banksy ha colpito anche a Chelsea. Tra la 24esima e la 6esta Avenue, fino a una settimana fa, spiccava, in cima a un edificio, un tondo che sembrava fatto apposta per incastonarci un orologio. E dentro la gabbia dell’orologio, al posto del classico criceto, un topo — la tipica pantegana banksyiana — impegnato a correre sulla ruota del tempo. L’interpretazione è immediata, spiazzante e disarmante, come succede sempre con le opere del Maestro Banksy. Il riferimento è ovviamente all’espressione inglese “rat race”, lo strenuo affannarsi che ci vede tutti coinvolti, senza fiato, in questa nostra era di corse vane verso obbiettivi irraggiungibili, o semplicemente insensati.

Siamo ripassati da lì la settimana scorsa. Al posto dell’orologio e del topo, un buco. Opera rimossa.

Capita spessissimo con i lavori di Banksy — vengono prelevati e rivenduti, a gallerie d’arte o collezionisti privati. Ed è proprio attorno a un’opera rimossa, Donkey Documents, che Marco Proserpio costruisce il suo documentario. Dipinto su una porzione di muro che separa Israele dalla Striscia di Gaza, il murales della discordia ritrae un soldato israeliano nell’atto di richiedere i documenti a un asino. Come nel caso di Save Zehra Dogan, o del topo nell’orologio, l’interpretazione dovrebbe essere lampante: la situazione insostenibile che si protrae da anni in Cisgiordania sconfina nell’assurdo, e quale modo migliore di rappresentare l’assurdo se non una richiesta documenti a un animale, un asino, il somaro per antonomasia, il meno orwellianamente adatto a possedere dei documenti?

Il genio di Banksy sta proprio lì, nel mostrare il non-senso. Opponendosi al consumismo e all’elitismo, la sua idea di arte è una satira amarissima, che non vuole far ridere, ma che, attraverso il meccanismo del contrasto — un black block che lancia un mazzo di fiori al posto di una molotov, due cops che si baciano, o un soldato che chiede i documenti a un ciuco — innesca una riflessione sulla degenerazione dello stile di vita, delle abitudini, delle convinzioni dell’uomo contemporaneo.

Ma si sa, le interpretazioni sono meccanismi labili, soggette a molteplici fattori. Una parte di palestinesi non ha gradito affatto il murales, anzi, vi ha letto un’offesa nei confronti del popolo palestinese: si sono identificati con l’asino, non con la parte lesa da un sistema insulso.

The Man Who Stole Banksy parte da lì, dal desiderio di vendetta di un imprenditore palestinese, e soprattutto di Walid, un taxista iper-palestrato — soprannominato significativamente “The Beast” — che decide di vendicare il torto subìto rimuovendo fisicamente la sezione di muro dall’edificio interessato, cercando di venderlo al miglior offerente in Europa. Oltre alla difficoltà dell’operazione in sé — un conto è rimuovere un orologio da un edificio a Chelsea, un conto trasportare 4 tonnellate di muro dalla Cisgiordania al Vecchio Continente via mare — il gesto di rimuovere l’opera di Banksy permette al regista di riflettere più in generale sulla questione della decontestualizzazione di un’opera di street art dall’ambiente urbano, e su tematiche ad essa correlate, come il diritto d’autore, e la mercificazione di un tipo di arte pensata per la gente, da parte di una élite — art dealer e galleristi.

The Man Who Stole Banksy parte da lì, dal desiderio di vendetta di un imprenditore palestinese, e soprattutto di Walid, un taxista iper-palestrato — soprannominato significativamente “The Beast” — che decide di vendicare il torto subìto rimuovendo fisicamente la sezione di muro dall’edificio interessato, cercando di venderlo al miglior offerente in Europa. Oltre alla difficoltà dell’operazione in sé — un conto è rimuovere un orologio da un edificio a Chelsea, un conto trasportare 4 tonnellate di muro dalla Cisgiordania al Vecchio Continente via mare — il gesto di rimuovere l’opera di Banksy permette al regista di riflettere più in generale sulla questione della decontestualizzazione di un’opera di street art dall’ambiente urbano, e su tematiche ad essa correlate, come il diritto d’autore, e la mercificazione di un tipo di arte pensata per la gente, da parte di una élite — art dealer e galleristi.

Proserpio chiama a rapporto docenti universitari, antropologhe, galleristi e galleriste, legali e giornalisti e lascia loro la libertà di schierarsi da una parte o dall’altra: l’art dealer che investe in Banksy sostiene che ogni opera d’arte subisce necessariamente la decontestualizzazione nel momento in cui viene spostata dall’ambiente in cui è stata prodotta, ed è proprio la dislocazione a permettere al mondo di goderne, e di prendersene cura — “come un Picasso, un Michelangelo”, chiosa il collezionista Peter Hvidberg. Di contro, gli street artist e, in genere, i critici, considerano la rimozione lesiva nei confronti della poetica della street art, il cui obbiettivo primo e senso

ultimo coincidono: portare l’arte fuori dai musei e renderla fruibile dalla gente. Se un graffito viene rimosso e costretto fra le mura domestiche di qualche tycoon, oppure fra quelle a pagamento di un museo, se facciamo di un graffito un quadro da salotto ne corrompiamo la natura, ne adulteriamo l’anima. Questa è la posizione di chi vorrebbe che la street art rimanesse per strada e si batte per questo — un po’ come il deli Zabar’s a New York, che ha fatto bullonare una lastra di plexiglass sopra Hammerboy, il graffito che Banksy ha lasciato nel 2013 sulla Broadway, all’altezza della 79esima, per proteggerlo dalla rimozione e dagli atti vandalici.

Per amor di cronaca, va detto che altri documentari su Banksy sono stati realizzati negli anni, fra cui Exit Through the Gift Shop (2010) e il molto godibile Saving Banksy (2017). Ma il film di Proserpio, narrato dalla voce inconfondibile di Iggy Pop, ha per protagonista la prospettiva palestinese, e questo lo rende unico nel suo genere. Una prospettiva particolare che interessa da vicino l’universo banksyiano giacché dal 2007 l’artista e la sua squadra visitano regolarmente le zone di Betlemme e dintorni e vi hanno lasciato decine e decine di opere.

Non tutti sono d’accordo con il taxista palestinese Walid e con coloro i quali sono rimasti offesi da Donkey Documents.

Vera Baboun, sindaco di Betlemme fino a maggio 2017, per esempio, si serve di The Man Who Stole Banksy per ringraziare pubblicamente Banksy, definendolo “un filosofo, un Robin Hood dei nostri giorni”, ed esortandolo a continuare così.

E anche a questo, dovrebbe servire un documentario. A veicolare un messaggio, tenere aperto il dialogo.

Questo, Proserpio e Banksy, lo hanno senz’altro in comune.