“Hey anch’io sono un immigrato irregolare, amico, anch’io vengo da un’altra cazzo nazione. Stai chiedendo all’uomo sbagliato… Io non sono il primo ministro. Ti sembro il cazzo di Papa? Sono… sono un desperado che sta tentando di guadagnarsi da vivere qui”.

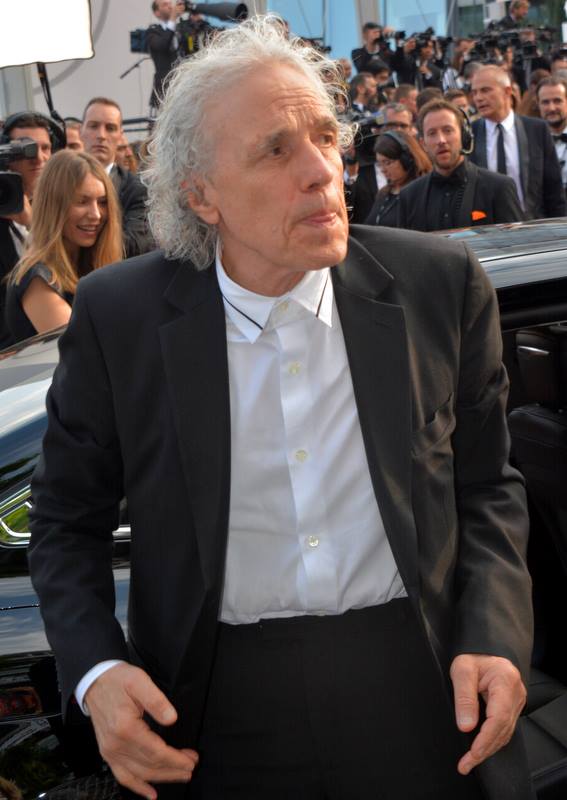

Dopo la presentazione fuori concorso alla 74esima Mostra di Venezia e dopo il passaggio all’ultimo Milano Film Festival, venerdì 12 ottobre il cinema di Abel Ferrara ha ritrovato i grattacieli di Manhattan con la proiezione al New York Film Festival di Piazza Vittorio (2017), inserito nella sezione Spotlight on Documentary. Proseguendo il movimento gitano di Alive in France (2017), l’ultimo e discusso lungometraggio del regista newyorkese esplora lo screziato arcipelago umano dell’eponima piazza romana cercando, attraverso lo sguardo “indigeno” dello stesso Ferrara – trasferitosi ormai da tre anni all’ombra dei porticati ottocenteschi progettati da Gaetano Koch -, di offrire allo spettatore un’anarchica istantanea del rione Esquilino, emblematico e dissonante esempio di melting pot capitolino. Pur movimentato dall’ironia tipica del regista di Fratelli (1996) e altresì votato all’annullamento del distacco tra autore e materia narrata, il documentario naufraga ben presto nella traduzione stereotipata e superficiale di un reale ben più complesso e sfumato, consegnando così al pubblico un ritratto semplicemente estraneo, oltre che un racconto in evidente affanno nel coprire la distanza dei sessantanove minuti di montato finale.

La somma delle banali ovvietà generate dai ricordi autoctoni degli anziani residenti, appesantisce infatti la pellicola che appare sofferente persino nella costruzione dei rapporti empatici, risultando incapace di far aderire il pubblico alle piccole odissee familiari dei suoi protagonisti venuti da lontano. La debolezza di tali testimonianze è poi aggravata da una generale sensazione d’incompetenza nei confronti della materia trattata, un’ignoranza esibita nell’incontro con alcuni attivisti di Casa Pound, la cui intervista – priva di un adeguato contraddittorio – è lasciata libera di adottare i caratteri di un agiografico spot elettorale, culminante nell’(auto)investitura a unico presidio culturale del rione e a benpensanti ambasciatori dell’italica virtù.

Decisamente più interessanti sono invece gli interventi del regista Matteo Garrone e dell’attore Willem Dafoe, volti noti del quartiere e personalità divise tra speranze d’integrazione e pragmatismo disilluso. Tali, carismatiche vibrazioni, figlie della stessa energia che – bisogna dirlo – accompagna ogni irruzione del vulcanico Ferrara, tuttavia, non possono bastare a risanare Piazza Vittorio dalla pervicace sensazione di sciatteria che lo circonda. Restituendo un’impressione di non voluta casualità, infatti, il documentario alterna quadri privi di qualsiasi equilibrio scenico a composizioni apertamente segnate dall’artificio, mentre affidando il racconto a una macchina a mano semplicemente disorientante, la pellicola si dimostra incapace di giustificare con efficacia drammaturgica un mezzo il cui impiego si rivela dettato soltanto dalle ristrettezze produttive e da una troupe oltremodo ridotta. La situazione, infine, è ulteriormente aggravata da un montaggio che non aggiunge nulla alla narrazione e che, inframezzato da filmati di repertorio e ritmato dalle note di Do Re Mi di Woody Guthrie, fallisce nel tentativo di strutturarla e di orientarla.

Sarebbe allora troppo semplice insignire questa pellicola di un senso postumo, giustificarne le mancanze attribuendole alla volontà di lasciare al pubblico l’onere-onore di ricomporre un mosaico di cui l’autore – in uno slancio quasi diaristico – ci offre unicamente l’insieme delle tessere. La verità, infatti, appare assai più sconfortante, declinata nella perdita di una delle voci più intriganti del panorama cinematografico degli ultimi decenni, nel fatiscente anticonformismo di un Abel Ferrara il cui sguardo appare ormai sempre più lontano dalla dissacrante efficacia de Il Cattivo Tenente (1992).