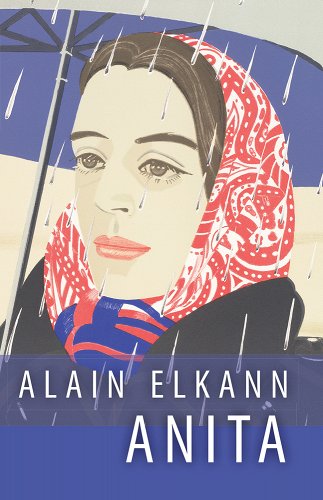

Venerdì 28 gennaio, nella bella cornice dell’Istituto Italiano di Cultura in Park Avenue, Alain Elkann ha presentato la traduzione inglese del suo romanzo Anita pubblicato in Italia da Bompiani nel 2019. Dialogavano con Elkann il Direttore dell’Istituto di Cultura, Fabio Finotti e Anthony Tamburri, Dean del Calandra Institute e co-director della Bordighera Press, che ha pubblicato il libro nella prestigiosa collana “Crossing”, in cui sono già uscite opere di Dino Campana, Giuseppe Prezzolini, Giuseppe Bonaviri, Gina Lagorio, Dacia Maraini, Silvio Ramat. In collegamento ha dialogato con l’autore anche la traduttrice, K.E. Bättig von Wittelsbach che ha dedicato il lavoro ai propri studenti di Cornell.

Anita è un romanzo arioso, che prende avvio da una specie di sogno, in cui l’esistenza appare per quello che potrebbe essere in un bel film degli anni Trenta, ricca di eleganze, di promesse e di certezze.

Poi il sogno si dissolve e via via la vita appare invece per quello che è: un continuo e fragile ondeggiare tra il flusso degli eventi, e il desiderio di stabilità. Anche la passione tra i due protagonisti entra in questo gioco. Più ancora di ogni altro sentimento, l’amore vorrebbe essere eterno, ma il tempo, le cose, gli accadimenti lo scompaginano sempre.

Il protagonista di Anita – che è anche il narratore – cerca di controllare il proprio percorso di vita e dargli una forma stabile. Ma Anita, la donna che ama, non glielo permette. È troppo diversa da lui. Vive in una casa aperta a tutti, come un grande porto in cui c’è sempre qualcuno che arriva e qualcuno che parte. E tra i suoi amici e parenti c’è sempre qualcuno che muore, ricordando al protagonista quanto inutile sia cercare di decidere le cose, pretendendo che siano eterne.

A un certo punto anzi l’uomo riflette sul fatto che non sappiamo cosa fare di noi neppure dopo morti. Sepoltura – secondo la tradizione ebraico-cristiana – o cremazione, come in altre tradizioni? E mentre oscilla perplesso tra possibilità opposte, sempre sospinto qua e là dagli eventi, la vita e Anita decidono per lui, e la partita si chiude.

Il romanzo finisce dunque con un silenzio profondo nel quale trova sbocco la poesia che ne attraversa tutte le pagine, intrecciandosi con l’ironia in un gioco seducente di sorrisi ed emozioni.

Sono stati propri questi elementi –la leggerezza poetica, la capacità di affrontare questioni fondamentali della vita cogliendole anche l’aspetto paradossale – che la conversazione ha messo in rilievo. E Alain Elkann ha confermato il fatto di essere un grande narratore non solo sulla pagina, ma nella conversazione. Un affabulatore capace di incantare l’uditorio, con un gioco quasi danzante e musicale di spostamenti dalla cultura all’aneddotica, dalla profondità delle grandi domande dell’uomo alla sensibilità per le forme comiche in cui l’esistenza spesso si incanala.

Sono stati propri questi elementi –la leggerezza poetica, la capacità di affrontare questioni fondamentali della vita cogliendole anche l’aspetto paradossale – che la conversazione ha messo in rilievo. E Alain Elkann ha confermato il fatto di essere un grande narratore non solo sulla pagina, ma nella conversazione. Un affabulatore capace di incantare l’uditorio, con un gioco quasi danzante e musicale di spostamenti dalla cultura all’aneddotica, dalla profondità delle grandi domande dell’uomo alla sensibilità per le forme comiche in cui l’esistenza spesso si incanala.

Ma non è stato proprio Pirandello, alle radici stesse del nostro Novecento, a identificare nell’umorismo la linea portante della letteratura contemporanea?