Uno come il novantesimo doge di Venezia, Leonardo Donà, oggi non sarebbe stato eletto. Perché era colto e da ciò gli derivavano potere e autorevolezza. Perché aveva dimostrato sul campo, come amministratore pubblico ed ambasciatore della Serenissima a Madrid durante la guerra di Lepanto, il suo valore. Perché era oculato e mise fine all’usanza di gettare monete d’oro alla folla durante i festeggiamenti per la sua elezione. Era il 1606. Il popolino insorse e fu sedato qualche tumulto, ma il nuovo doge nei sei anni che fu alla guida della Serenissima, riuscì a rimettere in sesto la rotta di una Repubblica marinara che stava impoverendosi a causa della scoperta dell’America e del clima di libertà, degenerato sino al libertinaggio, che si era diffuso come la peste in tutti i ceti sociali. Comunque nemmeno paragonabile alla corruzione, alla depravazione, alla violenza che vigeva nella Roma dei papi la quale cercava di estendere il suo potere lordato di sangue sulla penisola attraverso l’Inquisizione.

Oggi i politici per farsi belli conquistano le folle elargendo redditi di cittadinanza e flat tax, senza sapere far di conto ed avere contezza delle casse dello Stato. Minacciano la Ue che dovrebbe fargli credito millantando l’autorevolezza che gli viene dal voto. E’ l’ignoranza, bellezza. Ma nel XVII secolo chi non aveva cultura non votava e così non poteva eleggere uomini a propria immagine e somiglianza.

Leonardo aveva già settant’anni, insomma l’elezione se l’era sudata e meritata. E soprattutto riuscì a tener testa al pericoloso e spietato Paolo V, che non esitò a mandare i sicari spagnoli ad assassinare Paolo Sarpi, il frate amico del doge che aveva redatto un documento nel quale dimostrava come l’Interdetto scagliato dal papa su Venezia fosse privo di valore. L’Interdetto consisteva nel divieto di dire messa e il documento del governo veneziano minacciò di esilio e di impiccagione tutti i membri del clero che si fossero sottratti dal celebrarla. Quasi tutto il clero si schierò con Venezia e la gente continuò ad andare a messa. Ma la vera materia del contendere era economica: il doge aveva vietato i lasciti alla Chiesa, aveva vietato nuove costruzioni religiose a Venezia, pretendeva di riscuotere le tasse dalla Chiesa romana. Tutto ciò limitava il potere di Roma sul suolo della Serenissima, tuttavia il papa, celando il suo prosaico interesse, se la prendeva con i gondolieri bestemmiatori, le cortigiane veneziane, gli ebrei e soprattutto l’ospitalità ai protestanti, considerati eretici tout court.

Era il tempo in cui a Venezia il partito dei giovani, capeggiato dal doge e sostenuto da tanti intellettuali, giovani più di spirito che di età, si opponeva al partito dei vecchi che conducevano una vita dissoluta tra cene, lussi e sprechi. Oggi abbiamo invece unicamente partiti di giovani vecchi, interessati soltanto a gozzovigliare più a lungo possibile al governo.

Era il tempo in cui a Venezia il partito dei giovani, capeggiato dal doge e sostenuto da tanti intellettuali, giovani più di spirito che di età, si opponeva al partito dei vecchi che conducevano una vita dissoluta tra cene, lussi e sprechi. Oggi abbiamo invece unicamente partiti di giovani vecchi, interessati soltanto a gozzovigliare più a lungo possibile al governo.

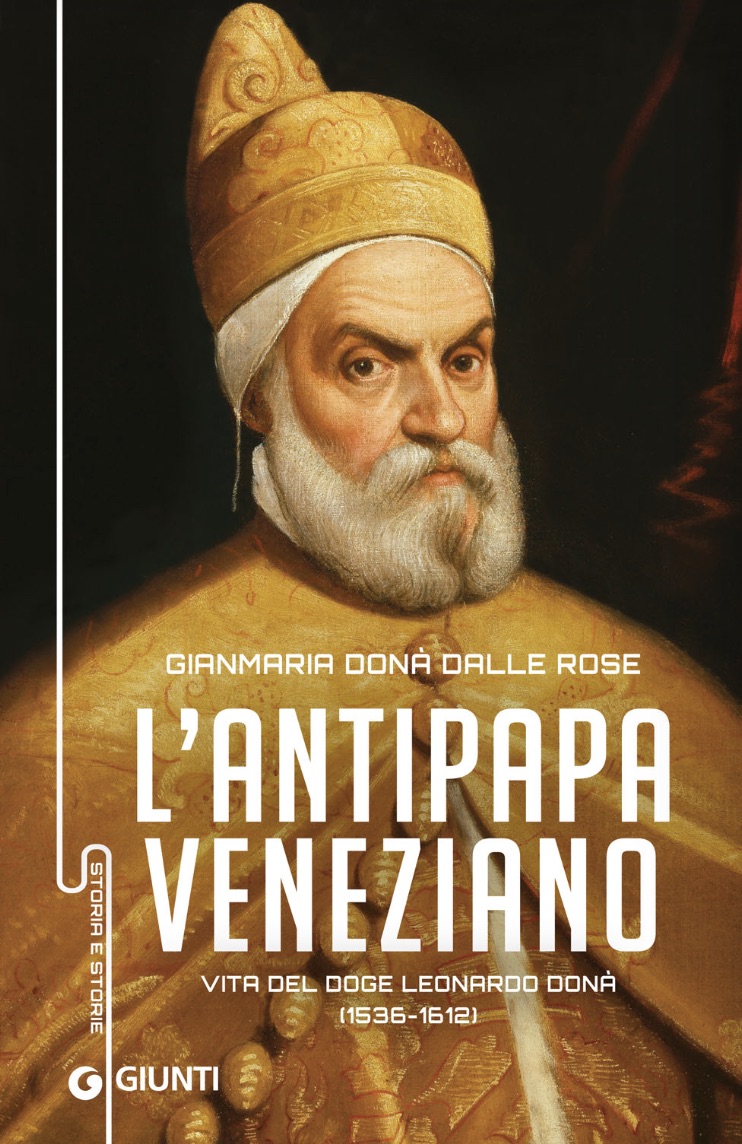

Quando Gianmaria Donà dalle Rose mi ha mandato il bel libro, edito da Giunti, che ha scritto sul suo antenato: L’antipapa veneziano. Vita del doge Leonardo Donà (1536-1612), l’ho divorato con curiosità perché descrive un periodo storico in cui si trovava a Venezia il mio antenato Marcantonio de Dominis, arcivescovo di Spalato, anche lui perseguitato come eretico da Paolo V. Egli fuggì a Londra, dove diede subito alle stampe, traducendolo, il libro di Paolo Sarpi, “Istoria del Concilio Tridentino”, contro il primato del papa. Mentre in Europa si diffondeva la Riforma protestante, una cerchia di pensatori s’incontrava con l’ambasciatore inglese ed altri protestanti in un paio di salotti veneziani, non tanto per una riforma della Serenissima, bensì per arginare il potere temporale del papa che si serviva di sicari e dell’Inquisizione per far fuori tutti quelli che non la pensavano come lui. L’imposizione di un pensiero unico è stata una minaccia nei secoli: si nutre e si rafforza d’ignoranza, che è sempre pronta a servire pur di soddisfare la propria avidità di ascesa sociale.

Il secolo si era aperto a Venezia con Veronese e Tiepolo che dipingevano con arguta licenziosità, con il Palladio che costruiva nell’entroterra le magnifiche ville venete, con l’editore Aldo Manuzio che aveva ideato il carattere a stampa corsivo e il formato in ottavo. Si chiudeva con l’ascesa di Galileo Galilei che avrebbe ben presto scontato la sua sapienza con penitenze sino all’abiura.