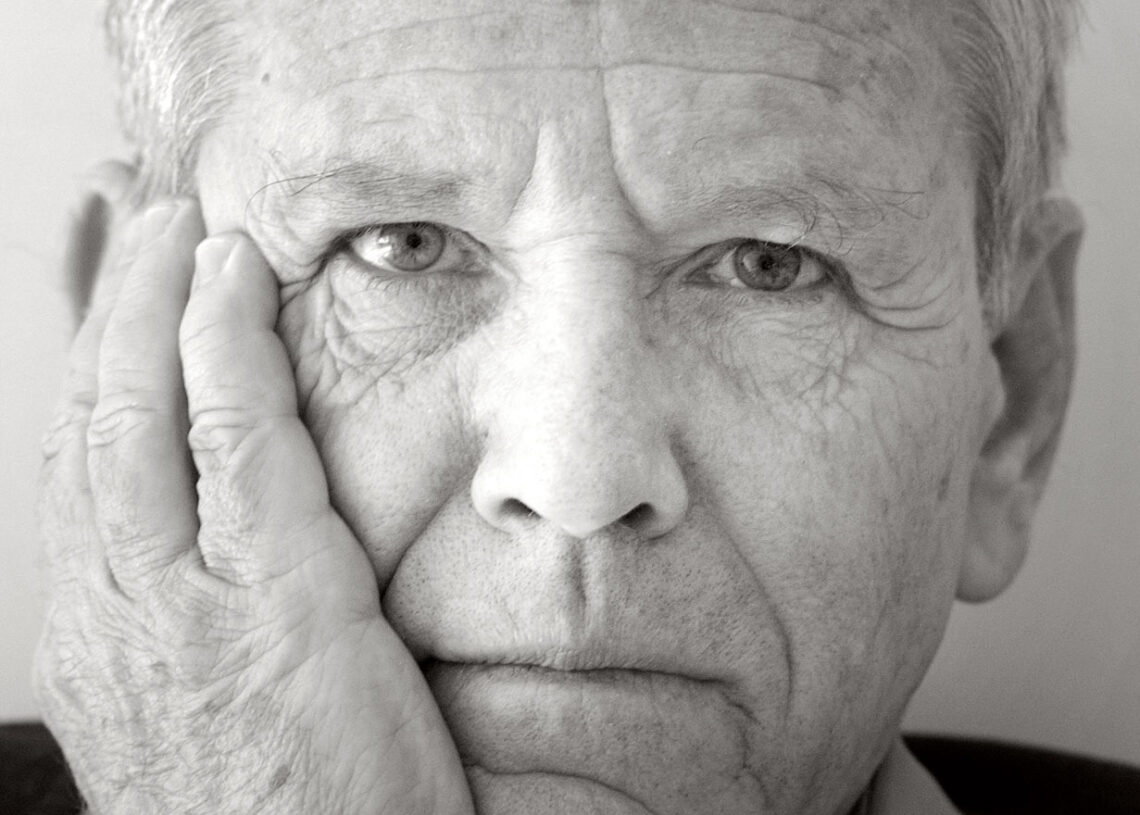

Ci sono autori la cui faccia parla: uno di questi era Amos Oz. Non si tratta di fare della fisiognomica a buon mercato. E’ che certe persone ce l’hanno scritto negli occhi o nelle pieghe del viso la vita che hanno fatto.

In questi giorni piangiamo l’Amos Oz scrittore, morto a Tel Aviv all’età di 79 anni. Piangiamo anche l’Amos Oz pacifista, forse con eccessiva leggerezza. Oz non era un pacifista, era un nemico degli integralismi e un intellettuale orientato al dialogo, anche se attratto dalla scelte radicali, quelle che segnano e mettono alla prova. Essere pacifisti è un’altra cosa. Oz non era Ghandi, non ha mai praticato la non-violenza. Come tutti o quasi gli israeliani (tranne gli obiettori di coscienza, arcipelago variegato quest’ultimo, al quale spesso aderiscono anche gli ebrei ultraortodossi, nella convinzione che uno stato degli ebrei, laicamente inteso, sia una contraddizione), aveva fatto il servizio militare e combattuto diverse guerre. Né le guerre le aveva rinnegate in toto, pur essendo fra i fondatori dell’organizzazione “Peace Now”, compresa l’indifendibile “Piombo fuso” (dicembre 2008-gennaio 2009), cosa che i pacifisti senza sé e senza ma gli hanno rimproverato. Sostenitore della soluzione “due stati per due popoli”, ha sempre difeso il sionismo, di cui era figlio, pur dimostrando (nella sua prosa oltre che nella sua pubblicistica) di saper comprendere appieno il punto di vista palestinese. Al pari degli altri due giganti della triade israeliana, Grossman e Yehoshua, Oz ha abitato insomma le contraddizioni del suo tempo.

Ma Oz era soprattutto un grande scrittore. Esprimeva un pensiero complesso, mutevole, com’è il pensiero delle persone che tanto vivono e tanto, necessariamente, devono cambiare, rivedere, rimodulare. In questo sta il fascino della sua faccia, una faccia da attore, una faccia vissuta senza risparmio. Ed in questo sta anche la grandezza dei suoi romanzi, il retrogusto che lasciano certe sue atmosfere notturne, certe schermaglie amorose, certi dialoghi sui massimi sistemi che il lettore non può non tornarsi a rileggere, a distanza di tempo, tanto sono densi, stimolanti, rivelatori.

Nato a Gerusalemme nel 1939, da una famiglia originaria dell’Europa orientale, laburista fino agli anni 90, una lunga esperienza giovanile in un kibbutz, “perché Tel Aviv non era abbastanza radicale”, Oz ha raccontato la sua giovinezza, segnata dal suicidio della madre, in uno dei suoi libri più amati, Una storia di amore e di tenebra, testo indispensabile per capire il sionismo e le sue radici, la Gerusalemme del secondo dopoguerra, la vivacità del suo ambiente intellettuale, il difficile rapporto fra istituzioni religiose e secolari, e anche vicende ormai dimenticate come l’ostilità nei confronti dell’Inghilterra, colpevole di non avere sostenuto convintamente e fin dall’inizio la nascita dello stato di Israele, anzi, di avere cercato di sabotarla.

Ma Oz è stato grande anche nell’esplorazione dei sentimenti, delle relazioni fra uomini e donne, dell’amore, in romanzi come Non dire notte o il recente, splendido Giuda (che abbiamo recensito in questa rubrica). Privato e politico spesso si incrociavano, nelle sue pagine, come accade anche in altri autori israeliani, in molti autori africani ed in genere in chi scrive da una prospettiva “difficile”, quella di un paese lacerato da conflitti e forti contraddizioni politico-sociali. E’ stato questo probabilmente a farcelo tanto amare. Perché non è sempre facile ritrovarla, questa densità. E’ una prerogativa dei grandi, lo sguardo che riesce al tempo stesso a scandagliare un rapporto di coppia e a proiettarlo su un fondale più vasto (fino al punto che al lettore riesce difficile capire cosa c’è veramente in primo piano e cos’è invece fondale). Un nome per tutti? Un altro autore ebreo, anche se americano: Safran Foer.