Immaginate di vivere a Roma e di essere in procinto di ricevere la visita di un amico da un paese lontano: per una volta vorreste proprio mostrargli una città diversa dalle immagini da cartolina e dai luoghi turistici, ormai consumati dallo sguardo globalizzato. Immaginate di voler vedere anche voi con occhi diversi la vostra città, di cercare il suo spirito inteso come genius loci, non più nella sua bellezza antica ma nelle sue moderne contraddizioni, nel suo sviluppo recente, spesso selvaggio ma non per questo privo di fascino. Perché è proprio nelle borgate che dovremmo andare a cercare la romanità contemporanea, le storie e le persone. Spesso deportate dai rioni del centro, come al tempo del fascismo, per fare spazio all’architettura del regime che voleva strade larghe per celebrare i propri trionfi, nascondendo gli agglomerati di “povere” case. L’anima di Roma si è quindi nuovamente frammentata – una volta ancora dopo i cambiamenti dell’epoca umbertina – spostandosi e mescolandosi con i nuovi cittadini che provenivano dalle regioni circostanti.

Immaginate di vivere a Roma e di essere in procinto di ricevere la visita di un amico da un paese lontano: per una volta vorreste proprio mostrargli una città diversa dalle immagini da cartolina e dai luoghi turistici, ormai consumati dallo sguardo globalizzato. Immaginate di voler vedere anche voi con occhi diversi la vostra città, di cercare il suo spirito inteso come genius loci, non più nella sua bellezza antica ma nelle sue moderne contraddizioni, nel suo sviluppo recente, spesso selvaggio ma non per questo privo di fascino. Perché è proprio nelle borgate che dovremmo andare a cercare la romanità contemporanea, le storie e le persone. Spesso deportate dai rioni del centro, come al tempo del fascismo, per fare spazio all’architettura del regime che voleva strade larghe per celebrare i propri trionfi, nascondendo gli agglomerati di “povere” case. L’anima di Roma si è quindi nuovamente frammentata – una volta ancora dopo i cambiamenti dell’epoca umbertina – spostandosi e mescolandosi con i nuovi cittadini che provenivano dalle regioni circostanti.

È così che sono nate le borgate: ricordiamo che il termine “borgata” venne utilizzato per la prima volta nel piano regolatore di Roma del 1931 da Marcello Piacentini. Sono dodici le borgate ufficiali designate nel piano: satelliti presto inglobati dalla metropoli, luoghi che qualcuno avrebbe voluto isolati ma che hanno orgogliosamente rivendicato nel tempo la propria dignità e la propria particolarità. Come in una nuova dinamica in cui centro e periferia diventano concetti relativi: chi è al centro di cosa? Non siamo forse noi a deciderlo nel nostro agire e vivere quotidiano?

Proprio come il neorealismo aveva deciso di raccontare la realtà del tempo con gli occhi dei bambini, Irene Ranaldi – sociologa urbana conosciuta per i suoi studi sulla gentrification (il cambiamento dei quartieri popolari in chiave “borghese”) e attiva con la sua associazione Ottavo Colle che organizza appunto passeggiate nei luoghi meno consueti della Capitale – ha scelto di uscire dal linguaggio accademico per mostrare la periferia romana all’occhio “innocente” di un visitatore americano. Espediente assai efficace per aiutare anche noi a guardare in modo diverso le periferie e magari a imbarcarci in un viaggio sull’autobus da capolinea a capolinea per esplorare zone della “nostra” Roma che conosciamo così poco. Tanti film ce l’hanno raccontata la periferia, dall’onorevole Angelina di Anna Magnani (“L’onorevole Angelina” di Luigi Zampa, 1947) al “palo della morte” di Verdoniana memoria (“Un sacco bello”, di Carlo Verdone, 1980). Che dire poi dell’indimenticabile frammento di “Mamma Roma” (1962) di Pasolini – primo e indimenticabile cantore delle periferie romane- in cui la Magnani recita: “Davanti a casa mia ce stava un vecchio, uno ricco, che proprio i milioni se lo magnavano. (…)… Lo sapete come l’aveva fatti i quattrini quello? All’epoca der Fascio. Mussolini viè e je dice: “Mi dovete fa’ ‘n quartiere per il popolo”, che sarebbe poi Pietrarancio. Questo qua je fa la prima casa: tutti muri maestri belli, co’ tutti i cessi… Oh, ce se poteva magnà dentro i cessi, tant’erano fatti bene… Mussolini i’ viè, je fa: “Bravo, è così che le volevo”. ‘Sto fijo de ‘na mignatta, come se n’è andato er duce, queo je fa’ solo i cessi, le case nun l’ha fatte più! Mò, quer quartiere, è tutto ‘na distesa lunga lunga de cacatori! Lo chiamano Cessonia!(ride, ride) Ah, è tutta na’ distesa brutta, tutta de catafalchi […]”.

Roma sventrata, distrutta e ricostruita mille volte, tentacolare ed elastica nel suo distendersi oltre i confini del prevedibile. Roma combattente, nella Resistenza e nelle occupazioni legate alle lotte per la casa. Roma nei mille racconti che ancora nasceranno perché siamo già parecchio oltre le borgate ufficiali. E speriamo che Irene continui a raccontarcela così, senza retorica ma con la voglia di incontrare nuove realtà tutte da conoscere.

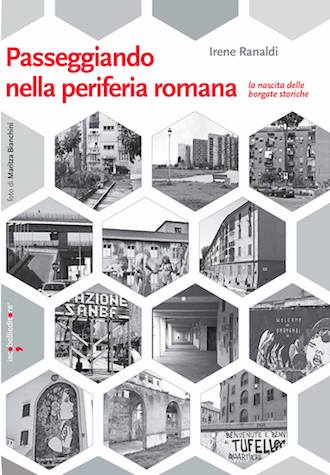

Passeggiando nella periferia romana – La nascita delle borgate storiche

Iacobelli Editore, 2018

Pp. 112, prezzo 12 euro.