Chiariamo subito: la mia ragazza si chiama Clara ed è pugliese (esattamente come la protagonista del libro e se l’avete letto sapete cosa intendo). Per cui mi sono fin troppo immedesimato ne “La Ferocia”, e non senza qualche sconquasso emotivo.

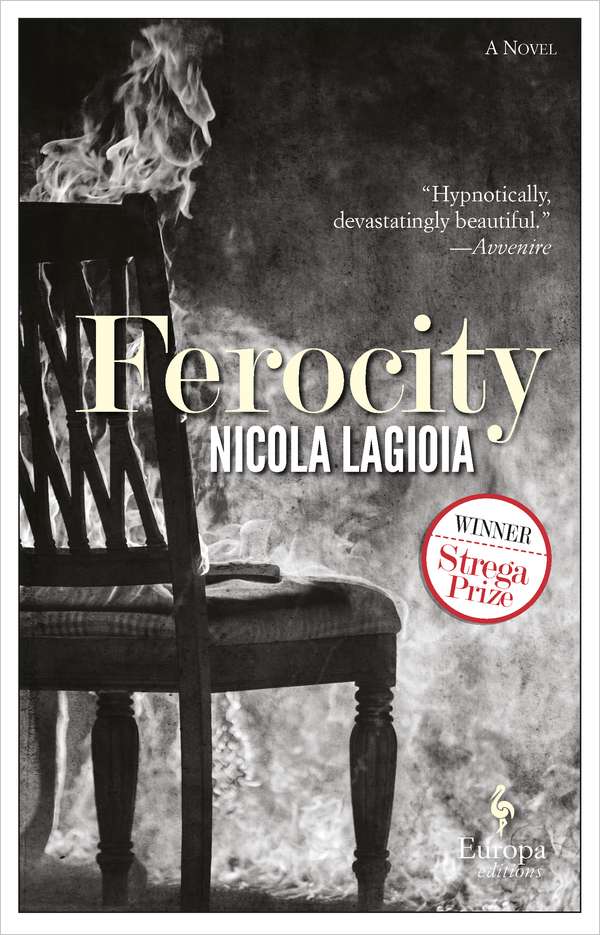

Il libro di Nicola Lagioia – oltre ad avere vinto il Premio Strega 2015 – è stato talmente apprezzato dai lettori che la Europa Editions di Michael Reynolds (la stessa casa editrice di Elena Ferrante, per intenderci) lo ha appena pubblicato negli Stati Uniti con la traduzione di Antony Shugaar . Per promuoverlo, l’autore ha trascorso tre settimane macinando chilometri su chilometri, un aereo dopo l’altro, in un vero e proprio tour de force che lo ha portato a San Francisco, Calgary, Vancouver, Toronto, Chicago, Baltimora e Iowa City, prima dell’ultima tappa venerdì 27 ottobre al Center for Fiction di New York. Durante la serata, introdotto e intervistato da Reynolds (con il quale si è avvicendato in una lettura dell’incipit del libro cadenzata prima dal suo italiano con inflessioni baresi e poi dall’inglese con accento australiano dell’editore), Lagioia, 44 anni, ha chiacchierato a ruota libera di letteratura e di sé.

Parlando di letteratura, partendo dal suo primo libro “Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj (senza risparmiare se stessi)”, ha elencato quelli che considera i suoi “padri letterari”. A partire da Faulkner, “l’autore che considero emblematico del Sud come Kafka lo è del Nord”, che gli ha fornito il modello per la famiglia Salvemini de La Ferocia, una famiglia del Sud Italia, ricca ma non borghese a cui basta una generazione – contro le quattro dei Buddendbrook di Thomas Mann – per dilapidare il proprio patrimonio. Ma anche Fenoglio, Capote e tutti gli scrittori con una voce molto forte. Considera inoltre Foster Wallace e Bolaño uniti, l’uno a chiudere una certa linea letteraria postmoderna alla fine del 20esimo secolo e l’altro, invece, ad aprirla per gli scrittori del 21esimo. Parlando del proprio stile, crede che “la letteratura deve essere ciò che il giornalismo non è: la letteratura aderisce alle irregolarità non lineari della vita e le rappresenta, tutto il contrario dell’esposizione cronachistica dei fatti”. Per questo, come sottolinea Reynolds, molti paragrafi de “La Ferocia” ci presentano lo stesso evento ripetuto, esposto da differenti punti di vista che lo rendono più o meno completo. Nicola Lagioia si è poi reso disponibile per questa intervista per La Voce di New York.

È appena scomparso Severino Cesari, una straordinaria figura dell’editoria e della cultura italiana. Quale ricordo hai di lui?

“Se tu lavoravi a un testo con lui, capivi che andava davvero a fondo: aveva uno sguardo verticale e orizzontale allo stesso tempo, per cui capiva cosa funzionava all’interno di un capitolo, come il suono di una frase, ma anche cosa funzionava all’interno del libro nella sua totalità. E poi con Paolo Repetti si è inventato Stile Libero: è stato un grande innovatore. E, come hanno sottolineato tutti nei loro ricordi in questi giorni, era una persona candida, gentile, innamorata del suo lavoro. Era un personaggio che ci ha toccato tutti quanti e per questo adesso ne sentiamo forte la mancanza. Ma, anche in questo momento di dolore, dobbiamo reagire facendo nostra la sua lezione: decidere di fare le cose piuttosto che non farle. Tentare, sempre, invece che rimanere solamente a parlare e a lamentarci”.

A proposito di chi fa i libri: le statistiche del numero di lettori in Italia sono sempre più impietose. Che cosa mantiene la maggioranza degli italiani lontani dalla lettura? È una questione di lingua?

“I motivi sono molteplici. Pensa per esempio che l’Italia ha subito una Controriforma senza prima avere una Riforma, come accaduto ai Paesi protestanti: la Riforma protestante avvicinò fortemente tutti i credenti alla lettura, perché sosteneva che la Bibbia andasse letta senza intermediari, mentre invece la Chiesa cattolica ha mantenuto l’intermediazione del sacerdote. E questa intermediazione è quasi intrinseca alla nostra cultura: pensa alle facoltà universitarie, dove si leggono quasi più saggi su un libro che le pagine del libro in questione. Insomma, rimane un certo distacco dal libro che, dovuto a molte cause, impedisce un pieno contatto tra contenuto e lettore”.

Hai collaborato in qualche modo alla traduzione in inglese de “La Ferocia”?

“Come nelle traduzioni fatte bene, no. Antony Shugaar ha fatto sua la mia lingua e ci siamo sentiti, via mail o via Skype, solamente per chiarire il senso di frasi o parole. È stato un dialogo molto proficuo. Io credo che i traduttori debbano avere molte qualità: da un lato sono quasi degli scrittori nascosti, dall’altro sono gli ambasciatori del libro nel mondo. Io nutro non solo stima ma proprio amore per i traduttori e Antony è stato una bellissima sorpresa”.

Nel libro, il punto di vista del narratore è molto forte: non è un libro naturalista, il tuo. È questa una tua caratteristica come autore, considerati anche i modelli a cui ti ispiri?

“Il lavoro sulla lingua è fondamentale: l’impronta dello scrittore si deve sentire, altrimenti è la prosecuzione dello stile giornalistico, mentre la letteratura ha una torsione linguistica diversa. La lingua letteraria sembra sempre una lingua aliena, rispetto alla lingua parlata mainstream. E questo accade perché possiede una torsione linguistica che, proprio perché all’apparenza sembra insolita, è quella che consente di indagare nelle emozioni e di scavare dove altrimenti sarebbe impossibile scavare”.

Parlando di Elena Ferrante, la possiamo considerare uno spartiacque per la letteratura contemporanea italiana (come modello di scrittrice, di stile, di contenuto)?

“Sono d’accordo con Goffredo Fofi quando afferma che la Ferrante riprende la tradizione di Anna Maria Ortese da un lato e di Elsa Morante dall’altro. Secondo me “L’amica geniale” è un’opera che resterà. Più che uno spartiacque, perché comunque anche lei riprende una tradizione letteraria importante, sicuramente i suoi libri aiutano l’Italia all’estero. Si ripete il fenomeno accaduto negli anni ‘80, quando Umberto Eco scrisse “Il nome della rosa”, con la differenza che ora la situazione italiana è ancora più complicata e quindi riaccendere l’attenzione su uno scrittore italiano all’estero ci dovrebbe solamente fare piacere. Forse, in Italia, Ferrante sconta un po’ di invidie: al contrario, andrebbe invece presa più sul serio, come accade negli USA. Secondo me, comunque, tra una generazione anche la Ferrante sarà pienamente considerata”.

Si è appena svolto il FILL (Festival of Italian Literature in London). A te che sei stato il direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino nel 2017 chiedo: quanto conta la letteratura per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero?

“Il merito del FILL è stato di Marco Mancassola, Claudia Durasanti e Marco Delogu, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Londra. Personalmente, che a Londra si svolga un festival di letteratura italiana mi ha fatto sentire molto orgoglioso: è stata la dimostrazione che gli italiani a Londra non sono solamente working class ma anche classe intellettuale e possono aiutare gli inglesi a capire loro stessi. Inoltre, è stato anche un modo per aprire il mercato editoriale inglese che, come quello americano, dedica pochissimo spazio alla traduzione di autori stranieri”.