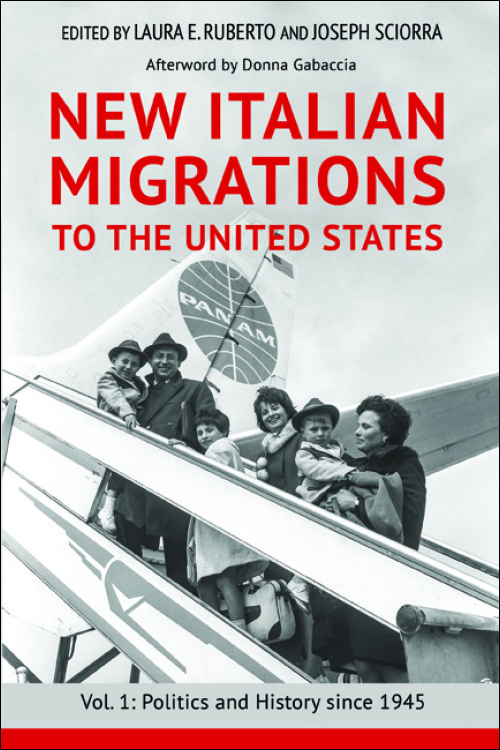

Italiani: popolo di santi, di poeti e di navigatori. Sarà per questo che, fin da Cristoforo Colombo, non si sono mai fatti spaventare dall’Atlantico e sono partiti in tantissimi alla volta del “Nuovo Mondo”, soprattutto nella sua declinazione statunitense. Come ogni fenomeno, anche quello migratorio verso gli Stati Uniti si è poi arricchito di immagini mitiche, come quella del povero italiano – del Nord o del Sud – che si imbarca sulla nave con la valigia di cartone, alla ricerca disperata di fortuna. O come quella, percepita a ovest dell’Atlantico, di un flusso migratorio interrottosi all’improvviso con la fine della Seconda Guerra Mondiale. A fare luce sugli ultimi 70 anni dell’immigrazione italiana verso gli Stati Uniti hanno perciò pensato Joseph Sciorra, direttore dei Programmi Accademici e Culturali al Calandra Italian American Institute del Queens College, e Laura Ruberto, professoressa nel Dipartimento di Arts e Cultural Studies al Berkeley City College. I due hanno infatti curato la raccolta di saggi New Italian Migrations to the United States. Vol. 1: Politics and History since 1945, appena pubblicata da University of Illinois Press e presentata al Calandra Institute lunedì 18 settembre.

Il volume è parte di una ricerca fondamentale perché “riempie un vuoto, è il primo contributo a una storia della diaspora italiana dopo la Seconda

Guerra Mondiale”, ha sottolineato il Dean del Calandra, Anthony Tamburri. “Abbiamo dovuto combattere tra idee vere e immaginarie riguardo gli italiani negli Stati Uniti”, ha aggiunto Laura Ruberto, che ha sottolineato come lo stereotipo dell’italiano diffusosi a fine ‘800 sia ancora molto diffuso: ma gli immigrati dall’Italia in questi ultimi settant’anni sono totalmente diversi dai loro nonni o antenati che partivano in nave e venivano fermati in quarantena a Ellis Island. “Abbiamo riconsiderato questa narrativa”, ha aggiunto la professoressa, “sottolineando la profonda distinzione che contraddistingue per esempio tra immigrati working class – fino al 1945 – e d’élite – coloro che oggi vengono negli USA per conseguire un Dottorato o lavori altamente qualificati”. Joseph Sciorra ha snocciolato invece qualche cifra: dal 1945 al 1975, circa 7 milioni di italiani, di cui quasi 500.000 negli USA, emigrarono. Nel Dopoguerra, il fenomeno migratorio diminuì a partire dal ‘boom economico’ italiano degli anni ’60, finché nel 1973 per la prima volta il flusso si invertì, con un numero maggiore di entrate che uscite.

“In questo periodo”, ha ricordato, “gli italiani d’America offrirono una rete di assistenza ai nuovi venuti, che trovavano nei paesani un primo contatto sul suolo americano”. La professoressa Ruberto ha quindi aggiunto che dopo gli anni ’60 è iniziato il fenomeno tuttora in corso di una emigrazione verso gli USA d’élite, che riguarda per esempio gli studenti che entrano nel Paese per un Dottorato. La cosiddetta fuga dei cervelli ha raggiunto il suo picco nel 2012 e rende difficile un’analisi precisa: “Questi immigrati infatti rimangono spesso solo temporaneamente nel Paese, ed è difficile inquadrarli nella stessa categoria degli italiani e italo-americani già presenti”. Inoltre, questi immigrati d’élite rifiutano la cultura italo-americana e rinfocolano la dinamica per cui ogni nuova ondata migratoria è convinta di esprimere la vera italianità.

La serata ha ospitato anche due degli autori dei saggi raccolti nel volume. James Pasto di Boston University ha analizzato diversi fenomeni di assimilazione nel North End di Boston, un’area della città abitata fino agli anni ’90 quasi unicamente da italiani. L’assimilazione da lui studiata si è sviluppata in due direzioni: da un lato la ‘italo-americanizzazione’ di chi assimila l’accento del quartiere, predilige gli sport americani e il cibo italo-americano; dall’altro una ‘americanizzazione transnazionale’ di chi rimane ancorato a lingua, sport, politica e associazioni italiane. Donald Tricarico del Queensboro Community College ha invece descritto il fenomeno della ridefinizione della cosiddetta ‘guido culture’ nel quartiere di Bensonhurst, a Brooklyn. Il termine, nato come uno slang dispregiativo nei confronti di italiani immigrati working class, è divenuto dagli anni ’70-’80 l’etichetta di una nuova identità, costruita simbolicamente e non recepita come eredità dalle precedenti generazioni: una identità da reclamare per differenziarsi all’interno di un panorama sempre più etnicamente variegato.

La ricerca iniziata con la pubblicazione del primo volume si completerà con il secondo, dedicato a arte e cultura. La serata di presentazione al Calandra Institute è stata abbastanza partecipata e ha inaugurato gli incontri del Philip V. Cannistraro Seminar Series in Italian American Studies per l’autunno 2017.