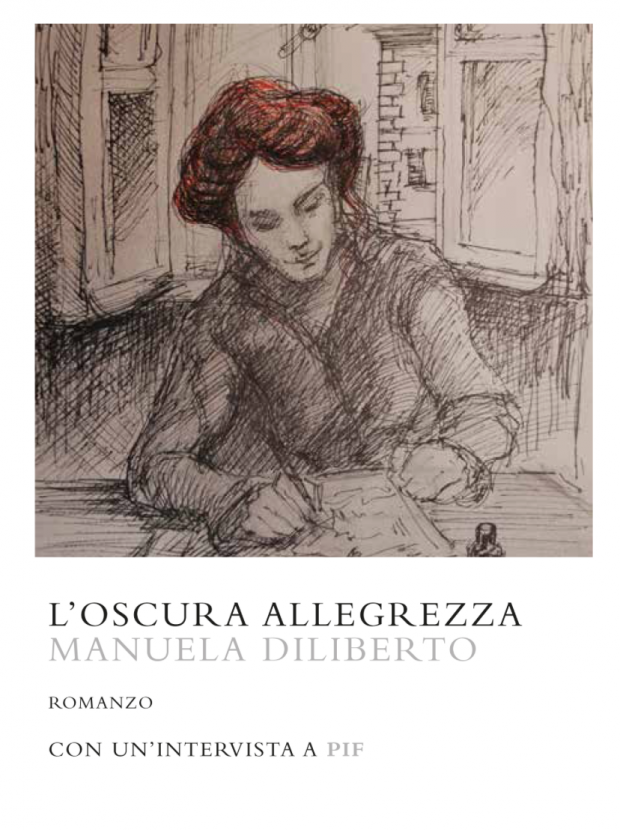

Alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, incontriamo Manuela Diliberto, autrice del romanzo storico l’Oscura Allegrezza pubblicato da La Lepre Edizioni. Manuela è una personalità dai molti talenti: non solo scrittrice, ma anche archeologa, studiosa di latino e greco, amante del passato in quanto indispensabile per capire il presente. E questo suo amore si evince nella scelta di ambientare il suo primo romanzo in un periodo storico del passato, il 1911. Una donna con mille interessi, che ha viaggiato molto e la cui sete di conoscenza non si esaurirà mai. Originaria di Palermo, adesso Manuela vive e lavora in Francia, ed è proprio dalle sue origini che vogliamo partire:

Alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, incontriamo Manuela Diliberto, autrice del romanzo storico l’Oscura Allegrezza pubblicato da La Lepre Edizioni. Manuela è una personalità dai molti talenti: non solo scrittrice, ma anche archeologa, studiosa di latino e greco, amante del passato in quanto indispensabile per capire il presente. E questo suo amore si evince nella scelta di ambientare il suo primo romanzo in un periodo storico del passato, il 1911. Una donna con mille interessi, che ha viaggiato molto e la cui sete di conoscenza non si esaurirà mai. Originaria di Palermo, adesso Manuela vive e lavora in Francia, ed è proprio dalle sue origini che vogliamo partire:

Sei nata a Palermo, in una terra meravigliosa come la Sicilia. Quanto ha influito sulla tua persona e sul tuo percorso l’essere cresciuta in un periodo e in un luogo in cui i valori semplici e genuini erano, e sono ancora oggi, di primaria importanza?

“È proprio vero che essere siciliani è un segno indelebile che ti porti dentro per sempre. Anche io sono cresciuta con i valori fondamentali della nostra terra, ma è anche vero che sono una siciliana atipica; amo la Sicilia da lontano, perché la mia terra, fin da piccola, mi stava stretta: non riuscivo ad esprimermi. Ai valori di cui parliamo ci sono arrivata dopo, solo ora ne capisco l’importanza. Anche perché ero una ragazzina molto ribelle, mi sono opposta a tutto perché tutto si opponeva a quello che volevo essere io. Ho sempre avuto un’idea chiara del mio essere individuo, ma non venivo accettata perché femmina, e quindi non potevo far parte di alcune cose, e questo non potevo accettarlo. Tra l’altro a 16 anni ho letto Memorie di una ragazza perbene, di Simone de Beauvoir, libro che ha cambiato la mia vita per come un libro può cambiarla a una ragazzina di 16: mi ha strutturata. Inoltre noi abbiamo origini danesi, discendiamo da un grande scultore neoclassico, Bertel Thorvaldsen, e la casa di mia nonna Matilde era un’opera d’arte del neoclassicismo, grazie a lei sono cresciuti nell’arte. Grazie a mia mamma, invece, che è insegnante, ho imparato a leggere e scrivere quando avevo 4 anni e mezzo, fin da subito mi ha fatto capire la giusta importanza per le parole, la grammatica, la scrittura. Oggi posso dire che la scrittura sono io, la scrittura è Manuela”.

Sei una scrittrice, ma sei anche un’archeologa. Da dove nascono queste tue due passioni e come, secondo te, le due cose si intrecciano?

“Ho studiato letteratura greca e latina al liceo, per poi proseguire con lettere classiche con indirizzo archeologico. Volevo studiare greco e latino perché è l’unico modo per conoscere appieno l’italiano, perché non è possibile usare completamente la nostra lingua, la sintassi, la consecutio temporum nel modo corretto, senza sapere le radici della nostra lingua. Il desiderio era di conoscere il passato e arricchire la scrittura, e l’archeologia fa parte di questo processo. Il mio amore per il passato, per la conoscenza di chi siamo mi ha portato a compiere ogni mia scelta, ogni mio studio. E queste due cose vanno sicuramente di pari passo. Sono convinta che non possiamo capire chi siamo senza capire chi eravamo.”

Ti sei trasferita a Parigi, città in cui oggi lavori. É stata una scelta spontanea quella di andare via dall’Italia, o forzata dalla mancanza di opportunità?

“In Sicilia probabilmente avrei avuto delle opportunità di fare ricerca, qualche anno fa. Però io ho seguito sempre un’altra trama narrativa, quella della comprensione di me, l’ispirazione del momento, l’esigenza di scappare, di andare e conoscere. Ho vissuto anche tre anni in Austria, sempre inseguendo qualcosa, anzi inseguendo me stessa. Ho lavorato in un pub a Londra, cercavano dei bilingue, ed è stata una delle esperienze più belle, di quelle che ti arricchiscono. A New York ho uno dei ricordi migliori della mia vita, è stato il soggiorno perfetto. Tutti la amano perché tutti si sentono a casa, chiunque è il benvenuto. Nessuno si stupisce se hai un accento diverso, come magari accade in altri paesi, perché è una città piena di culture e mondi diversi. Questo è anche il suo punto di forza, cosa unica che non trovi facilmente altrove”.

Ti occupi di archeologia e storia dell’arte antica: quali sono le differenze, relative alla tua professione, nel lavorare in Italia o all’estero, Francia nel caso specifico?

“In Francia è molto più facile fare ricerca semplicemente perché ci sono più fondi, tutto qua. Ho potuto fare i miei spostamenti, le mie ricerche, totalmente pagati dalla scuola del dottorato. Gli italiani sono bravissimi, ma l’Italia non investe nella ricerca scientifica umanistica, nonostante sia un paese pieno di cultura e non ci sarebbe bisogno di dover andare a lavorare altrove. Un vero peccato”.

Che tipo di modello dovremmo importare dagli altri Paesi?

“Purtroppo importare un modello non risolverebbe nulla, perché un cambiamento può avvenire solo da dentro ognuno di noi, con un’evoluzione graduale. Di modelli ne avrei mille, ma secondo me non attecchirebbe nessuno. Penso che noi in particolare siamo stati penalizzati perché siamo stati per secoli disuniti. Fino al 1861 all’Unità di Italia, la Sicilia e tutto il meridione erano a parte e trascurati. Il Giolitti, e questo si evince chiaramente dal mio romanzo, ha deliberatamente scelto di tagliare il ramo secco del mezzogiorno e di non investire, o meglio di investire solo sul nord. Quando D’Azeglio disse ‘abbiamo fatto l’italia, ora si tratta di fare gli italiani’, secondo me lo disse per far capire che l’italia è stata fatta prematuramente, gli italiani non ci sono, le condizioni nel 1861 erano terribili: tanti dialetti, non c’era una valuta monetaria, il sistema viario era un disastro. Quello di cui Austria, Inghilterra e Francia hanno beneficiato, noi ce lo siamo sognati, nel senso che noi siamo veramente due Italie. Il modello che bisognerebbe importare è quello che l’Italia del nord si rendesse conto che esiste l’italia del sud, che se ne rendessero conto soprattutto i politici. E si dovrebbe partire dall’educazione nelle scuole, insegnare educazione civica e storia, ma insegnarle bene. Gli studenti sono il futuro, puntare sulle scuole e partire dai bambini è il modo migliore”.

Un po’ per il tuo lavoro e un po’ per la tua personalità curiosa ed estroversa, hai girato il mondo e ti sei arricchita di culture ed esperienze diverse da quella italiana. Con una consapevolezza e un’apertura mentale maggiore, cosa pensi manchi all’Italia rispetto agli altri paesi, e quali, invece, pensi siano i suoi punti di forza?

“Un punto di forza dell’Italia per me è che in tutta questa situazione catastrofica, gli italiani vivono. Il cuore degli italiani batte. In Francia a volte ho l’impressione che la gente viva in un mondo ovattato; poi torno qui, e c’è la vita. Gli italiani sono vivi e lo fanno sentire, lo trasmettono. L’ironia è il loro limite, ma anche il loro punto di forza, ce lo invidiano tutti il nostro sorriso, la nostra passione, la nostra solarità ed energia”.

L’Oscura Allegrezza è un po’ nei tuoi occhi: sei molto solare, ma allo stesso tempo c’è un velo oscuro, forse di consapevolezza, nei tuoi occhi. Questo è anche il titolo del tuo romanzo, definito da molti “specchio di attualità”. Di cosa tratta il romanzo e cosa ti ha portato alla scelta di questo titolo?

“Io sono una persona di fondo oscura, ma questo equivoco c’è sempre. Forse per il mio sorriso sempre stampato in faccia. In realtà sono molto cupa, e riesco a intuire il lato struggente della realtà. C’è un passo nel romanzo che mi rispecchia più degli altri: Giorgio, il protagonista maschile (in cui mi rivedo), è consapevole del fatto che anche riuscendo a risolvere le sue situazioni, ci sarà sempre qualcos’altro che lo rivolterà e perseguiterà. Io sono così; sto bene, ma in questo stesso istante qualcuno no, e questo non mi fa essere completamente serena. Però adesso sto cambiando approccio, ho smesso di sentirmi colpevole, perché questa cosa mi ha accompagnata sempre. Adesso vorrei fare, contribuire al bene del mondo nel mio piccolo. Mi sono resa conto che non c’è benessere vero se non c’è un benessere collettivo. Questo mio essere oscuro sta cambiando, e sta diventando allegrezza, appunto. Mi accontento da sempre del tramonto, del cielo stellato, del bosco innevato, delle piccole sensazioni di cui possiamo beneficiare sempre”.

Come mai hai deciso di iniziare la tua carriera letteraria partendo da questo tema?

“È nato pensando a mia nonna e i ricordi che mi trasmetteva. Mi piaceva molto il 1911, anche la donna si è liberata, ad esempio, del corsetto. C’è una rottura, una chiusura, siamo alla vigilia della gonna corta. Mi serviva anche un anno in cui ci fosse una dichiarazione di guerra, è un momento abbastanza critico e quindi molto utile per un dramma esistenziale”.

Tra il 1911, anno in cui è ambientato il tuo romanzo, e il 2017, non sembra essere cambiato poi molto. Pregiudizi, populismo, crisi economica, mancanza di lavoro, etichettature, pregiudizi, governi che non ascoltano davvero le esigenze del popolo. Perché, dopo più di un secolo, non è cambiato nulla, nonostante il mondo sia andato avanti e la società si sia evoluta tantissimo per molti aspetti, più che in qualunque altro secolo precedente?

“Io sono convinta che noi non abbiamo ancora avuto il tempo di sviluppare un senso civico, della collettività. Cosa che invece esiste ed è tangibile in Francia e Austria. Io pago le tasse in Francia, ma loro in cambio mi danno le scuole migliori, gli ospedali, le strade, la cultura, le biblioteche, tutto. Sono ben consapevoli di essere una collettività, se anche una piccola impresa rischia di essere chiusa, fanno di tutto per farla riprendere. Perché anche la piccola impresa è fatta di francesi, è francese. Macron nel suo programma ha puntato molto sulla scuola, e ha fatto bene”.

Viviamo in un periodo storico in cui difficilmente può andare peggio di così. Eppure la gente sembra aver paura che possa andar anche peggio, e spesso preferisce non fare niente. Il che riporta ad un altro dei temi presenti nel libro: meglio agire o non agire?

“Io sono convinta che le cose cambino. Quando è stato ucciso Falcone e poi Borsellino, la gente spontaneamente si è riversata per strada e ritrovata davanti all’albero di falcone. E’ nato un corteo spontaneo, non l’ha organizzato nessuno. Siamo andati a Piazza Politeama e poi al Massimo, eravamo tutti insieme, il nostro dolore era unico. Questo ha fatto in modo che ci sia stato il presidio a Piazza Politeama, che finalmente l’Italia si è svegliata, perché questo era troppo. Quella partecipazione ha smosso le cose, perché poi è nato il pool antimafia, a dimostrare che partecipazione e passione servono. Non c’è bisogno di arrivare agli estremi, a fatti così gravi per rendersene conto. Me lo ricorderò per tutta la mia vita, quel giorno. Non bisogna mai smettere di spronare la gente, io sono scrittrice e quello che posso fare è descrivere la società e far specchiare le persone in quello che è, in ciò che stiamo vivendo. Poi ognuno decide cosa farne, cosa prendere, se agire o meno”.

Chi è stata la tua fonte di ispirazione per questo romanzo? È solo frutto della tua fantasia, ricerca e conoscenza storica e letteraria, o hai avuto una o più persone che ti hanno parlato e raccontato della società di quel tempo?

“Le mie nonne. Nonna Matilde e nonna Adele, parlandomi dei loro padri. I mobili di famiglia, gli oggetti liberty, mi hanno sempre ispirato. Tutti i loro racconti sono stati fondamentali per me e per la stesura di questo romanzo.”

Giorgio e Bianca sono i protagonisti del tuo romanzo. Molto diversi apparentemente, ma grazie ai quali riusciamo a comprendere tutte le sfaccettature del periodo in cui prende vita il tuo libro. Come descriveresti i due protagonisti?

“Sono due persone che cercano loro stessi. Bianca perché si ammala gravemente; è il momento di fare bilanci, capisce che tutto quello su cui ha investito non è abbastanza. Giorgio invece si cerca, perché si rende conto che non è felice. É molto sensibile e intelligente, capisce che l’unico modo per ritrovarsi è vivere questo sentimento che ha per Bianca. Hanno bisogno l’uno dell’altro. Sono due persone diverse, lei va controcorrente, ma è molto rispettata, le suffragette la guardano quasi con timore. E lei vede in Giorgio questa fragilità che la attira. Lui ha un posto ben definito, ma lui stesso inizia a non sentirsi al suo posto. In entrambi c’è una ricerca della coerenza e dell’integrità. Quello che mi piace nell’idea di questa storia d’amore improbabile, è che c’è qualcosa di ben concreto, in positivo”.

Hai presentato il tuo libro in diverse città italiane, la tua tappa più recente è alla Casa Internazionale delle Donne a Roma, luogo che sembra più che coerente con una delle tematiche del tuo romanzo: la discriminazione delle donne. Quanto è presente ancora oggi e in quali aspetti della società è maggiormente possibile rendersene conto?

“E’ presente ovunque, in modo palese nel mondo professionale. I dati obiettivi sono che le donne guadagnano meno a parità di incarico e di lavoro. E’ presente nella vita quotidiana, familiare. I tempi comunque si evolvono, solo che è molto lentamente. Nel mondo domestico i compiti sono anche divisi con l’uomo, ma l’educazione dei bambini resta alle donne. Il che è molto bello, ma questo porta spesso alla non realizzazione professionale. Nel 2014 l’Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali ha rilasciato dei dati in cui si evince che 63 milioni di donne hanno subito degli abusi sessuali. 700 milioni sono le minorenni costrette al matrimonio nel mondo, dati Onu. Il 25 Novembre, giornata della lotta contro le violenze sulle donne, sono stata ad una manifestazione a Parigi e mi ha commossa vedere le donne presenti con addosso un cartello con su scritto il nome della vittima e il come è venuta a mancare. Poi hanno messo tutti questi cartelli nella piazza. E’ stato molto commovente. Le donne dovrebbero combattere la loro battaglia, dovrebbero essere le prime a dover dare l’esempio. Siamo noi, non possiamo pensare che qualcuno lo faccia per noi. Tornando a Simone de Beauvoir: ‘Non si nasce donne, lo si diventa’ “.

Quale è stato, secondo la tua esperienza personale, il momento in cui ti sei resa conto che la nostra società non è poi così diversa, sotto certi aspetti, da quella del passato e che spesso risulta, purtroppo, esserci una chiusura mentale ed una arroganza da parte di molti non indifferente?

“Mi sono accorta del parallelismo col presente a libro scritto, a dire il vero. Però sicuramente scrivendolo ho interpretato il 1911 da donna del 2000, però in buona fede: ero veramente presa da quel periodo. Ho letto tantissimo giornali dell’epoca, perché volevo essere il più fedele possibile e non tralasciare nulla. Ho cercato di renderlo molto accurato”.

Nella parte finale del tuo libro intervisti Pierfrancesco Diliberto che, oltre ad essere tuo fratello, è una persona che come te si batte per la giustizia. Proprio questa passione che vi accomuna, sembra rendere quasi inevitabile un suo coinvolgimento nel tuo romanzo. Ma c’è anche una seconda motivazione: serve da transizione per il tuo prossimo romanzo. Di cosa si tratta e che messaggio vorresti lanciare con esso?

“Non sarà un romanzo storico, è ambientato in Francia ai tempi di oggi e parla del rapporto tra la nostra società occidentale e l’Islam, e il rapporto della donna nell’islam. Si tratta di interviste a persone che hanno fatto scelte scomode; tra l’altro sono persone che sto intervistando veramente, persone reali che appariranno con i loro nomi. Vorrei dire tutto quello che penso dei paletti che questa società mette alle donne. E poi vorrei che fosse una critica, nel senso positivo della parola, di questa società che sta prendendo una piega folle. Tra l’altro faccio parte di gruppi interreligiosi, e in questo contesto tocchi la realtà dell’islam, autentica. Conosci persone di ogni religione, ognuno ha passione, interesse e curiosità di conoscere l’altro. E anche questo è un movimento spontaneo”.

Le persone sono l’unica speranza, sono il futuro. E per poter cambiare le cose è necessario avere una consapevolezza del passato e del presente. Con quale messaggio o consiglio vorresti chiudere questa intervista?

“La conoscenza è stimolata dall’amore. Per il prossimo, per te stesso, per quello che sei. É la chiave per la comprensione, e non c’è comprensione senza studio e conoscenza. Insieme all’ amore, alla collettività, alla presa di conoscenza può dare tanto, si può fare tanto”.