Un po’ di romanzi italiani per la primavera, pescando anche dalle piccole case editrici e tenendomi alla larga dai titoli più noti, come Bruciare tutto di Walter Siti, che tanto ha già fatto parlare di sé sia per il tema, la pedofilia, sia per qualche ambiguo richiamo ad una icona del cattolicesimo progressista italiano, don Milani (del quale, guarda caso, è appena uscito il cofanetto con le opere complete, con la benedizione di papa Francesco).

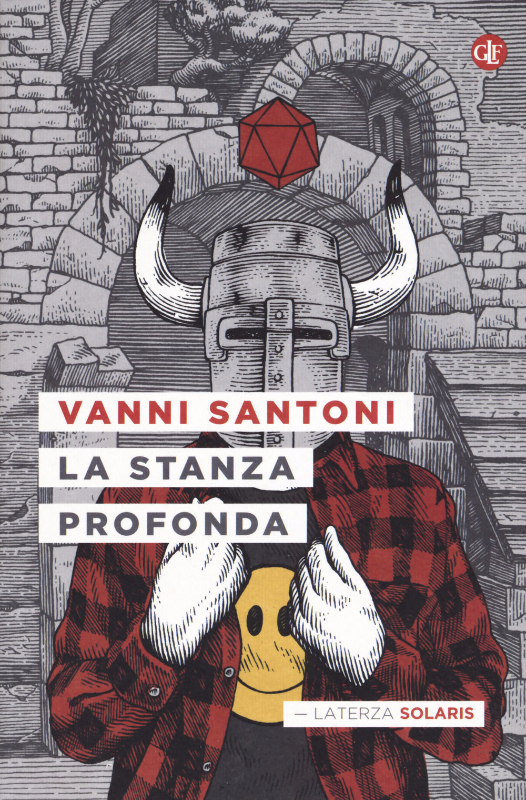

Vanni Santoni, La stanza profonda

Il primo titolo che vi propongo è La stanza profonda di Vanni Santoni (Laterza), che tratta di giochi di ruolo, D&D e affini, partendo dalla provincia italiana per arrivare anche in America. Santoni aveva già colpito i lettori italiani per la sua capacità di trattare un altro mondo, chiamiamolo così, “marginale”, quello dei rave, in Muro di casse. In questo nuovo lavoro conferma l’originalità delle sue scelte: l’unico titolo che mi è venuto in mente di accostargli è quello de Il Terzo Reich, romanzo giovanile di Roberto Bolaño, che però aveva come focus un war game da tavolo, tipo Risiko. Ma a contare è soprattutto la scrittura, ovvero lo sguardo lanciato per vent’anni su un pool di giocatori che si chiude in un garage a reinventare il mondo. Uno sguardo non moralistico: in questa prospettiva il gioco diventa, anziché una fuga, una forma di resistenza. E comunque, lo dice un personaggio del romanzo, perché tutta questa passione per la realtà?

Il primo titolo che vi propongo è La stanza profonda di Vanni Santoni (Laterza), che tratta di giochi di ruolo, D&D e affini, partendo dalla provincia italiana per arrivare anche in America. Santoni aveva già colpito i lettori italiani per la sua capacità di trattare un altro mondo, chiamiamolo così, “marginale”, quello dei rave, in Muro di casse. In questo nuovo lavoro conferma l’originalità delle sue scelte: l’unico titolo che mi è venuto in mente di accostargli è quello de Il Terzo Reich, romanzo giovanile di Roberto Bolaño, che però aveva come focus un war game da tavolo, tipo Risiko. Ma a contare è soprattutto la scrittura, ovvero lo sguardo lanciato per vent’anni su un pool di giocatori che si chiude in un garage a reinventare il mondo. Uno sguardo non moralistico: in questa prospettiva il gioco diventa, anziché una fuga, una forma di resistenza. E comunque, lo dice un personaggio del romanzo, perché tutta questa passione per la realtà?

Viviana Lupi, L’amico Gentile

Restiamo ai mondi “immaginari” (ma possibili) con L’amico Gentile, romanzo d’esordio di Viviana Lupi, di professione giornalista scientifica (Edizioni Del Faro). Siamo sul terreno delle distopie, o antiutopie, come si chiamavano un tempo. Terreno difficile, insomma, e presidiato da alcuni mostri sacri, su tutti Orwell e Huxley. Ma siamo anche alle prese con il tema del Doppio. Nella Città Intelligente del prossimo futuro ad ogni bambino, fin dalla nascita, viene assegnato un assistente virtuale, l’Amico Gentile, che lo affianca – e affianca la sua famiglia – crescendo assieme a lui. Non un angolo dell’esistenza rimane impresidiato. Il virtuale qui è reale, in tutto e per tutto. Anzi, si è impadronito del reale. Come in Matrix, il volto della società perfetta ne nasconde un altro, assai meno gradevole, che spetta ai bambini combattere. L’abilità dell’autrice è di svelarlo poco a poco, calandoci al tempo stesso in un’esistenza che, per quanto angosciante, sembra perfettamente plausibile, e vivibile (bellissima ad esempio la scena della gita “in campagna”, dove la famiglia felice non si muove da un parcheggio – e un’auto – opportunamente attrezzate). Da questo libro, uscito nel 2016, è stato ricavato recentemente anche uno spettacolo teatrale, a cura di Kàos teatri di Parma.

Restiamo ai mondi “immaginari” (ma possibili) con L’amico Gentile, romanzo d’esordio di Viviana Lupi, di professione giornalista scientifica (Edizioni Del Faro). Siamo sul terreno delle distopie, o antiutopie, come si chiamavano un tempo. Terreno difficile, insomma, e presidiato da alcuni mostri sacri, su tutti Orwell e Huxley. Ma siamo anche alle prese con il tema del Doppio. Nella Città Intelligente del prossimo futuro ad ogni bambino, fin dalla nascita, viene assegnato un assistente virtuale, l’Amico Gentile, che lo affianca – e affianca la sua famiglia – crescendo assieme a lui. Non un angolo dell’esistenza rimane impresidiato. Il virtuale qui è reale, in tutto e per tutto. Anzi, si è impadronito del reale. Come in Matrix, il volto della società perfetta ne nasconde un altro, assai meno gradevole, che spetta ai bambini combattere. L’abilità dell’autrice è di svelarlo poco a poco, calandoci al tempo stesso in un’esistenza che, per quanto angosciante, sembra perfettamente plausibile, e vivibile (bellissima ad esempio la scena della gita “in campagna”, dove la famiglia felice non si muove da un parcheggio – e un’auto – opportunamente attrezzate). Da questo libro, uscito nel 2016, è stato ricavato recentemente anche uno spettacolo teatrale, a cura di Kàos teatri di Parma.

Francesco Palmieri, Piccolo Drago

Ancora un “mondo parallelo”, quello delle arti marziali, che conobbe un boom straordinario negli anni ‘70 grazie alla popolarità raggiunta da Bruce Lee, attore sino-americano che con quattro pellicole e mezzo (l’ultima rimase incompiuta per la sua prematura morte, a 33 anni) portò il kung fu nella cultura di massa. Francesco Palmieri in Piccolo Drago (Mondadori) ce lo fa esplorare, lui che lo conosce molto bene essendo a sua volta una cintura nera. Un po’ come aveva fatto Antonio Franchini in un delizioso titolo di parecchi anni fa, Quando vi ucciderete, maestro?, anche Palmieri mescola la sua biografia a quella di Bruce Lee e di altri maestri. Fino alla fine della Seconda Guerra mondiale le arti marziali orientali erano estremamente chiuse agli estranei e gelose dei propri segreti, e i maestri con i quali il “piccolo drago” studiò da giovane, ad Hong Kong, erano gli eredi, in qualche caso gli ultimi eredi, di stili e forme destinate in breve tempo all’oblio. Nonostante ciò, proprio in quell’epoca le arti marziali cominciavano ad essere praticate anche in Occidente. Lo stesso Bruce Lee fu una figura ambivalente: divulgatore straordinario, grazie alla potenza del cinema, ma al tempo stesso modernizzatore radicale, iconoclasta (con il suo eclettico stile di difesa personale, il Jet Kune Do, che insegnava alle star di Hollywood, e che di fatto si faceva beffe delle tradizioni).

Ancora un “mondo parallelo”, quello delle arti marziali, che conobbe un boom straordinario negli anni ‘70 grazie alla popolarità raggiunta da Bruce Lee, attore sino-americano che con quattro pellicole e mezzo (l’ultima rimase incompiuta per la sua prematura morte, a 33 anni) portò il kung fu nella cultura di massa. Francesco Palmieri in Piccolo Drago (Mondadori) ce lo fa esplorare, lui che lo conosce molto bene essendo a sua volta una cintura nera. Un po’ come aveva fatto Antonio Franchini in un delizioso titolo di parecchi anni fa, Quando vi ucciderete, maestro?, anche Palmieri mescola la sua biografia a quella di Bruce Lee e di altri maestri. Fino alla fine della Seconda Guerra mondiale le arti marziali orientali erano estremamente chiuse agli estranei e gelose dei propri segreti, e i maestri con i quali il “piccolo drago” studiò da giovane, ad Hong Kong, erano gli eredi, in qualche caso gli ultimi eredi, di stili e forme destinate in breve tempo all’oblio. Nonostante ciò, proprio in quell’epoca le arti marziali cominciavano ad essere praticate anche in Occidente. Lo stesso Bruce Lee fu una figura ambivalente: divulgatore straordinario, grazie alla potenza del cinema, ma al tempo stesso modernizzatore radicale, iconoclasta (con il suo eclettico stile di difesa personale, il Jet Kune Do, che insegnava alle star di Hollywood, e che di fatto si faceva beffe delle tradizioni).

Andrea Nicolussi Goio, Di roccia di neve di piombo

Con Di roccia di neve di piombo, di Andrea Nicolussi Goio (Priuli e Verlucca) saliamo in montagna. Sono, di nuovo, gli anni ’70, inesauribile fonte di ispirazione per gli autori italiani, anni in cui la rivoluzione sembra a portata di mano, ma in cui il lavoro in fabbrica è ancora spietato e disumano. Eskimo, picchetti, crumiri, padroni; le parole in questo libro sono quelle di allora, e sono spesso pesanti come il piombo, come anche certi nomi, fra tutti quello di Guido Rossa, il sindacalista e alpinista ucciso dalle Br per avere denunciato il loro tentativo di infiltrarsi in fabbrica, che apre il romanzo con una sua citazione. L’utopia rivoluzionaria, l’avanzare del capitalismo, il terrorismo nero e rosso (e magari di Stato) macinano tutto, anche le genti di montagna. “Li vuole dalla montagna i suoi schiavi, la fabbrica, li vuole dalla montagna perché sono i più resistenti, ma soprattutto sono silenziosi. Quelli delle montagne parlano di rado, sul lavoro mai”. In mezzo ci sono i sogni della gente. Ci sono le cime da scalare. C’è il carcere. E c’è l’amore. Di Nicolussi Goio, appartenente alla minoranza cimbra, avevamo recensito un altro romanzo, sull’emigrazione italiana in America del Sud, Diritto di memoria. In questa nuova opera, si conferma narratore generoso e a tratti “duro”. Come le montagne appunto.

Con Di roccia di neve di piombo, di Andrea Nicolussi Goio (Priuli e Verlucca) saliamo in montagna. Sono, di nuovo, gli anni ’70, inesauribile fonte di ispirazione per gli autori italiani, anni in cui la rivoluzione sembra a portata di mano, ma in cui il lavoro in fabbrica è ancora spietato e disumano. Eskimo, picchetti, crumiri, padroni; le parole in questo libro sono quelle di allora, e sono spesso pesanti come il piombo, come anche certi nomi, fra tutti quello di Guido Rossa, il sindacalista e alpinista ucciso dalle Br per avere denunciato il loro tentativo di infiltrarsi in fabbrica, che apre il romanzo con una sua citazione. L’utopia rivoluzionaria, l’avanzare del capitalismo, il terrorismo nero e rosso (e magari di Stato) macinano tutto, anche le genti di montagna. “Li vuole dalla montagna i suoi schiavi, la fabbrica, li vuole dalla montagna perché sono i più resistenti, ma soprattutto sono silenziosi. Quelli delle montagne parlano di rado, sul lavoro mai”. In mezzo ci sono i sogni della gente. Ci sono le cime da scalare. C’è il carcere. E c’è l’amore. Di Nicolussi Goio, appartenente alla minoranza cimbra, avevamo recensito un altro romanzo, sull’emigrazione italiana in America del Sud, Diritto di memoria. In questa nuova opera, si conferma narratore generoso e a tratti “duro”. Come le montagne appunto.

Valeria Parrella, Enciclopedia della donna-aggiornamento

L’ultimo titolo è Enciclopedia della donna-aggiornamento, di Valeria Parrella (Einaudi). Mi viene naturale associare questo titolo a La femmina nuda di Elena Stancanelli, dello scorso anno, anch’esso un po’ “trucido”. A me del resto quel romanzo era piaciuto, proprio per il tono “basso”, un po’ sguaiato, con cui raccontava la solita storia di un abbandono (con annessa, tardiva, vendetta dell’abbandonata nei confronti della donna che ha preso il suo posto). Così, mi è piaciuta anche questa breve raccolta di pensieri sfrontati di Parrella attorno al sesso e al come le donne lo vivono. Perché l’Enciclopedia della donna? Perché, nei primi anni 60, quando venne pubblicata, a fascicoli, è stata un must in tante case italiane, come anche Selezione del Reader’s Digest. E perché alle donne parlava di tutto, ma proprio di tutto (cucina, moda, bon ton, vita domestica ecc.), tranne di una cosa: la fica. Parrella si preoccupa di colmare questo gap. Lo fa con un linguaggio particolarmente schietto e dicendo cose forse scontate (alle donne piace scopare), forse in odor di luogo comune (operai e impiegati di quarto livello sono amanti migliori di intellettuali e scrittori) ma che in effetti, dette così, fanno centro. Mentre non lo farebbero se fossero maggiormente infiorettate. Del resto, siamo nell’era post-Sex and the City.

L’ultimo titolo è Enciclopedia della donna-aggiornamento, di Valeria Parrella (Einaudi). Mi viene naturale associare questo titolo a La femmina nuda di Elena Stancanelli, dello scorso anno, anch’esso un po’ “trucido”. A me del resto quel romanzo era piaciuto, proprio per il tono “basso”, un po’ sguaiato, con cui raccontava la solita storia di un abbandono (con annessa, tardiva, vendetta dell’abbandonata nei confronti della donna che ha preso il suo posto). Così, mi è piaciuta anche questa breve raccolta di pensieri sfrontati di Parrella attorno al sesso e al come le donne lo vivono. Perché l’Enciclopedia della donna? Perché, nei primi anni 60, quando venne pubblicata, a fascicoli, è stata un must in tante case italiane, come anche Selezione del Reader’s Digest. E perché alle donne parlava di tutto, ma proprio di tutto (cucina, moda, bon ton, vita domestica ecc.), tranne di una cosa: la fica. Parrella si preoccupa di colmare questo gap. Lo fa con un linguaggio particolarmente schietto e dicendo cose forse scontate (alle donne piace scopare), forse in odor di luogo comune (operai e impiegati di quarto livello sono amanti migliori di intellettuali e scrittori) ma che in effetti, dette così, fanno centro. Mentre non lo farebbero se fossero maggiormente infiorettate. Del resto, siamo nell’era post-Sex and the City.